| Titel: | G. Bower's Apparat zur Kohlengasbereitung für den Privatgebrauch, nebst Gas-Regulator; beschrieben von Paul Wagenmann, Ingenieur in Neuwied. |

| Autor: | Paul Wagenmann |

| Fundstelle: | Band 149, Jahrgang 1858, Nr. LV., S. 184 |

| Download: | XML |

LV.

G. Bower's Apparat zur

Kohlengasbereitung für den Privatgebrauch, nebst Gas-Regulator; beschrieben von

Paul Wagenmann, Ingenieur in Neuwied.

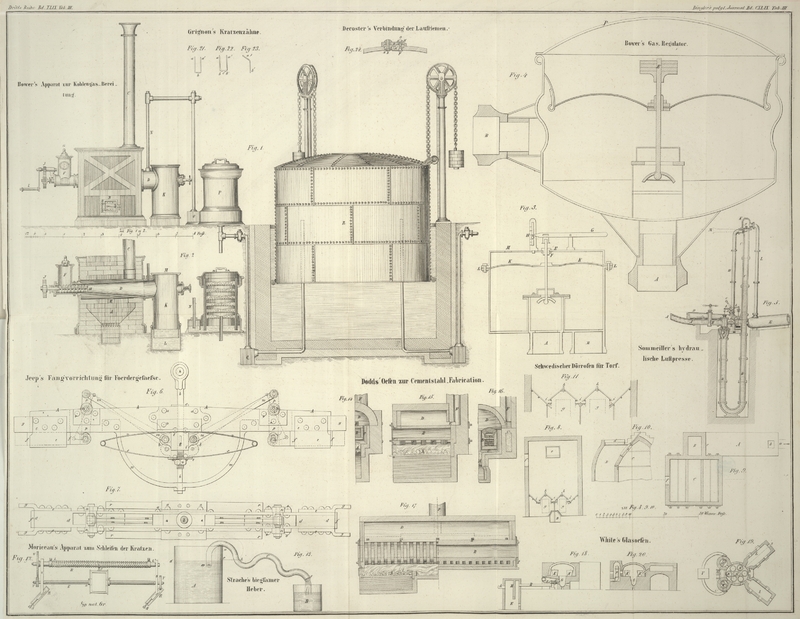

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Bower's Apparat zur Kohlengasbereitung und

Gas-Regulator.

Der Bower'sche Gasapparat eignet sich, weil er in kleinem

Maaßstabe ausführbar ist, vorzüglich für Privathäuser und Fabriken; er wurde aber

auch schon mehrfach in den zur Beleuchtung kleiner Städte erforderlichen Dimensionen ausgeführt.Der Verfasser, welcher Hrn. G. Bower für

Gasanlagen in Deutschland vertritt, hat bereits im polytechn. Journal Bd. CXLVIII S. 237 eine Notiz über

diesen Apparat veröffentlicht. Dieser Apparat besteht aus einer Retorte von eigenthümlicher Form, welche in

einem Ofen von feuerfesten Steinen eingemauert ist; sie wird mittelst einer

archimedischen Schraube mit Kohlen beschickt und durch dieselbe auch von den

gebildeten Kohks entleert. Jede Kohlencharge wird an dem einen Ende der Retorte in

ein verticales Rohr eingetragen, welches mit einem Deckel verschließbar ist; dieses

Rohr endigt in einer Kammer, worin die Schraube arbeitet; durch Drehung der Schraube

mittelst einer Kurbel wird sowohl die Steinkohle in der Retorte vorwärts geschoben,

als auch das entgaste Material entleert. Die Kohks gelangen durch eine Abfallröhre

in einen eisernen Behälter, welcher Wasser enthält, aus dem sie dann ohne

Belästigung entfernt werden können. Das Gas zieht am Ende der Retorte durch ein

Steigrohr in den Reinigungsapparat. Die Feuerung zum Heizen der Retorte ist die

gewöhnliche.

Fig. 1 zeigt

die Seitenansicht des vollständigen Gaserzeugungsapparates, und Fig. 2 den Durchschnitt

der Retorte und des Reinigungsapparates. Der Retortenofen A wird durch die Thür B mit Brennmaterial

gespeist, und die gasförmigen Verbrennungsproducte ziehen durch den Schornstein C ab. In diesem Ofen liegt quer hindurch und fast

horizontal die Retorte D, und unter derselben der Boden

E aus feuer festen Steinen, welcher an den

Widerlagern mit Oeffnungen für den Durchgang der Flamme versehen ist. Die Retorte

ist fest in das Mauerwerk eingelegt und hat eine schwach conische Form. Ueber dem

engeren Ende der Retorte befindet sich der zum Eintragen der frischen Kohlen

bestimmte Rumpf F, welcher durch einen Deckel mit

eingeschliffenem Pfropf G verschlossen ist.

Rechtwinkelig gegen denselben und unmittelbar unter ihm liegt die archimedische

Schraube H, welcher also die eingetragenen, gehörig

zerkleinerten frischen Kohlen unmittelbar zugeführt werden. Der Schraube wird die

rotirende Bewegung vermittelst der Kurbel I und des

Räderwerks J mitgetheilt (bei Ausführung des Apparats in

großen Dimensionen aber mittelst Elementarkraft). Das Austragende der Retorte,

welches weiter als das Einführende ist, damit die Kohlen während der Kohlsbildung

sich ausdehnen und die Kohks leichter entfernt werden können, mündet in die

Abfallröhre K, welche unten offen ist und in den Wasser

enthaltenden Behälter L taucht, worin die Kohks

plötzlich abgekühlt werden. Damit diese Abfallröhre leicht untersucht werden kann, ist sie oben offen

und durch einen besondern Deckel M verschlossen. Das Gas

gelangt durch die Leitung N, O in den Reinigungsapparat

und aus diesem durch die Leitung Q in den Gasometer.

Wenn man die Retorte in Betrieb setzen will, so nimmt man den Pfropf G ab und trägt in den Rumpf eine Charge Kohlen ein,

welche ungefähr den vierten Theil des Retorteninhalts beträgt. Dann setzt man die

Schraube in Umdrehung, wodurch die Kohlen rasch in die Retorte geschafft werden.

Nach einer Stunde wiederholt man dieselbe Operation, nach Verlauf von wiederum einer

Stunde nochmals, und endlich nach Ablauf einer neuen Stunde zum letztenmale. Jetzt

ist aus der ersten Charge das Gas vollständig ausgetrieben, und die aus derselben

erzeugten Kohks fallen durch die Abfallröhre K in den

Behälter L, aus welchem sie dann entfernt werden. Von

nun an wiederholt sich das Ein- und Austragen der Kohlen und der Kohks immer

wieder stundenweise.

Dieses Verfahren gewährt folgende Vortheile:

1) werden die Kohks (wegen der Verengung der Retorte an ihrem vordern Ende) dichter

und daher werthvoller als die gewöhnlichen;

2) wird dem bisherigen Gasverlust während des Füllens und Entleerens der Retorte

vollständig vorgebeugt, ja nicht einmal die Gasbildung unterbrochen;

3) andererseits wird viel mehr Gas als gewöhnlich erzeugt, weil die aus der zuletzt

aufgegebenen Charge sich entwickelnden Dämpfe und Gase auf drei Viertel der

Retortenlänge über die glühenden, beinahe gasfreien Kohks der früheren Chargen

streichen müssen; die Dämpfe, welche bei dem gewöhnlichen Verfahren als Theer

condensirt werden, liefern hierbei noch einen großen Theil permanentes Gas, welche

Mehrproduction an Gas gegen das gewöhnliche Verfahren der Erfinder zu 15 Proc.

anschlägt;

4) wird nicht unbedeutend an Brennmaterial erspart, weil die Retorte kaum einmal in

einem Monate geöffnet zu werden braucht, während in den jetzigen Gasanstalten das

Leeren und Füllen der Retorten alle 5 bis 6 Stunden einige Minuten Zeit erfordert,

wobei die Retorte durch die Einwirkung der Luft von Außen abgekühlt wird;

5) kann man bei diesem Verfahren die viel billigere Rußkohle statt der Stückkohle

verwenden;

6) erfordert die Bedienung dieses Apparats keine Geschicklichkeit von Seiten des

Arbeiters; in kleinen Gasanstalten erheischt die Handarbeit jede Stunde nur 1 Minute

Zeit zum Drehen der Schraube.

Gas-Regulator. – Fig. 3 zeigt im verticalen

Durchschnitt und im Maaßstab von 1 1/2 Zoll auf 1 Fuß den Regulator, welcher hinter

dem Gasometer angebracht wird, um den Zufluß des Gases zum Hauptrohr zu reguliren.

Das Gas tritt aus dem Gasometer bei A in den Regulator

und aus diesem durch B in die Hauptröhre. In der

Zuflußröhre ist ein Ventil angebracht, welches hermetisch geschlossen werden kann.

Dieses Ventil ist mit der Stange E verbunden, geht durch

die Büchse F und wirkt auf den Gewichtshebel G. An einer Seite dieses Hebels ist ein Zeiger

angebracht, welcher an einer geschlitzten Scala auf und ab geht; in dem Schlitz

dieser Scala befindet sich ein, durch eine Mutterschraube beliebig fest zu

stellender Anschlag H, welcher verhütet daß der Zeiger

und somit auch das Ventil eine tiefere Lage annimmt als es seyn soll. Durch

Adjustirung von H kann man demnach das Ventil nach

Belieben mehr oder weniger geöffnet stellen. Die Stange E ist in Verbindung mit einer (für das Gas undurchdringlichen)

vulcanisirten Kautschukplatte K, welche am Rande

zwischen den Flantschen L befestigt ist. M ist eine Oeffnung, durch welche die Luft aus-

und eintreten kann. Durch Verminderung oder Vermehrung des Druckes sinkt oder steigt

der Zeiger und wird das Ventil mehr oder weniger geöffnet, also der Eintritt des

Gases regulirt. Durch Herstellung des Gleichgewichts am Hebel und Vermehrung oder

Verminderung der Gewichte auf demselben, kann man den Gas-Eintritt mehren

oder mindern.

Fig. 4 zeigt

im verticalen Durchschnitt und in natürlicher Größe den für eine kleine Anzahl

(zwanzig) Flammen anzuwendenden Regulator, um das fortwährende Flackern derselben zu

verhüten; wenn man nämlich nur wenige Flammen anzündet, so consumiren diese, ohne

Anwendung eines den Zufluß regulirenden Apparats, verhältnißmäßig mehr Gas. Der

Regulator steht hinter der Gasuhr. A ist die

Einströmungsöffnung, B die Ausströmungsöffnung, und die

Construction des Apparats ist fast dieselbe wie die in Fig. 3 dargestellte.

Mittelst des Druckes gegen die Kautschukmembrane, durch Vermehrung oder Verminderung

des Gewichts auf der Spindel E, findet man den mittleren

Stand für das Ventil. Der Deckel P kann verschlossen

werden, und somit ist man gegen Verstellung des Gewichts gesichert. Durch Anwendung

dieses Regulators kann man 20 bis 30 Procent Gas ersparen.

Tafeln