| Titel: | Beschreibung der von Hrn. J. G. Pröll in Elbing construirten galvanischen Pendeluhr. |

| Fundstelle: | Band 149, Jahrgang 1858, Nr. LXXII., S. 244 |

| Download: | XML |

LXXII.

Beschreibung der von Hrn. J. G. Pröll in Elbing construirten galvanischen

Pendeluhr.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

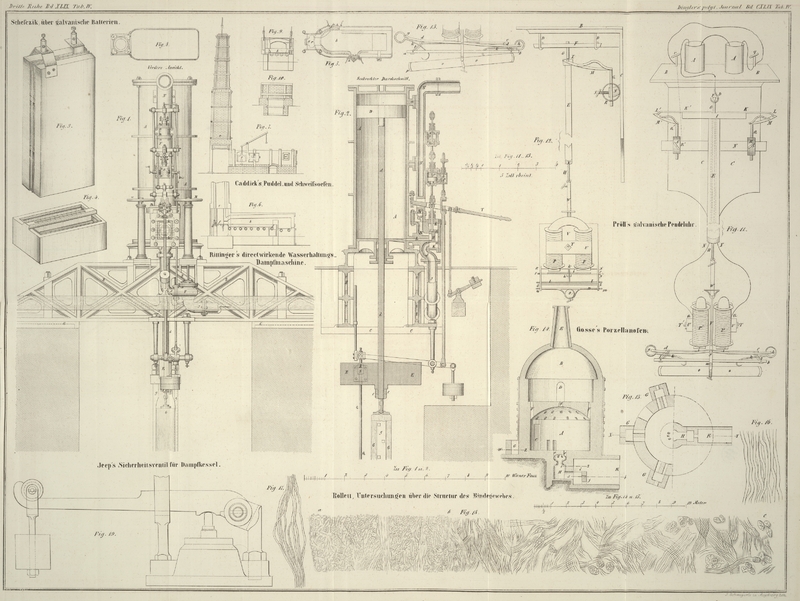

Pröll's galvanische Pendeluhr.

Fig. 11 ist

die vordere Ansicht, Fig. 12 die Seitenansicht

dieser galvanischen PendeluhrDiese Uhr befindet sich zur Zeit auf der in Danzig veranstalteten

Gewerbeauestellung. Das eigentliche Uhrwerk ist ein solches, wie es auf den

Telegraphen- und Eisenbahn-Stationen bereits vielfältig zur

Anwendung gekommen ist, daher eine Beschreibung desselben unterbleiben

kann.; Fig.

13 ist die Ergänzung zu Fig. 11.

A, A sind zwei den elektrischen Strom erzeugende

Elemente. B obere Platte der an der Wand zu

befestigenden Console C. D, D zwei in der Platte

befestigte metallisch verbundene Haken, in welchen die Pendelstange G in ihrem messerförmigen Träger F hängt; sie läuft an ihrem Ende H in ein

Schraubengewinde aus und ist mit einer Umhüllung aus Holz E versehen. Auf der letzteren ist das hölzerne Querstück I befestigt, auf welchem die Metalldrähte K', K fest aufliegen, die mit ihren umgebogenen Enden

L', L die beiden Metallfedern M', M bei der Schwingung des Pendels wechselsweise berühren. Diese beiden

Drähte nehmen ihren weiteren Verlauf durch das Querstück I hindurch innerhalb der hölzernen Umhüllung E

als isolirte Drähte neben der Pendelstange G hinab, bis

sie bei N, N ausmünden und sich bei O, O den Drahtenden der Elektromagnete P', P anschließen. Die Metallfedern M', M haften auf den beiden Stielen Q', Q, welche in den breiten, an der Console

angenieteten Metallringen R', R in der Weise befestigt

sind, daß sie sowohl um ihre Achse drehbar, als auch nach Oben und Unten hin

verschiebbar bleiben und vermittelst der Schrauben S, S

also die Stellung der Federn M', M regulirt werden kann.

Der in seiner Mitte an der Console befestigte, an seinen Enden aber davon abstehende

Blechstreifen N ist durch die genannten Klemmschrauben

S, S zugleich mit den Stielen Q', Q in Verbindung gebracht und dient als Leiter zwischen Q' und Q.

An dem Schraubengewinde H der Pendelstange hängt nun der

untere Theil des Pendels, welcher zwei Elektromagnet P',

P enthält, deren Gewicht die sonst übliche Linse vertritt und die vermöge

des Bolzens T', T und der beiden hölzernen Wangenstücke

U, U fest an eine diese von einander trennende und

beiderseits noch mit starkem Papier belegte Scheidewand von Blech V gepreßt und dadurch festgehalten werden. Diese

Scheidewand steht mit dem Schraubengewinde H der

Pendelstange mittelst der Vorrichtung W in Verbindung,

welche in bekannter Weise dazu dient, den Pendel seiner Länge nach zu reguliren,

ohne den unteren die Linse vertretenden Theil einer Drehung aussetzen zu dürfen. Von

den beiden unteren Ecken X, X der Scheidewand laufen

zwei Träger von Metall Y, Y aus, an welchen in den

Punkten Z, Z ein von Messing leicht gefertigter Rahmen

a, b, c, d befestigt ist. Zwischen denselben Trägern

als Lagern bewegt sich auf der durchlaufenden Achse e, f

der doppelarmige Hebel g, h und auf demselben ist in

seiner Mitte die als Anker dienende Platte i

aufgelöthet, welche so geformt seyn muß, daß sie, falls der Hebel auf einer oder der

anderen Seite gehoben wird, dem entsprechenden Elektromagneten ihre volle Fläche zum

Anschlusse darbietet. Die beiden kleinen am Ende hakenförmig gebogenen Hebel k, k liegen oben auf den beiden Enden der Hebelarme g und h lose auf und sind

etwa in ihrer Mitte auf zwei kleinen Wellen U befestigt,

welche um ihre Achse im Rahmen drehbar sind. In den Punkten m, m dienen die Träger Y, Y von Neuem als

Lager für eine dritte um ihre Achse drehbare Welle n, in

deren Mitte unterhalb in einem festen Bügel eine mit etwas Quecksilber (für die auf

der Zeichnung angegebenen Dimensionen etwa 1–2 Loth) versehene geschlossene Glasröhre o hängt. Sobald nun der Hebel g,

h z.B. bei g sich erhebt (s. Fig. 13), so drückt das

auf dieser Seite befindliche Häkchen k die Glasröhre so

weit hinab, daß das Quecksilber nach der Seite p

hinströmt. In gleicher Weise wird es natürlich nach der andern Seite hinströmen,

wenn der Hebel sich bei h erhebt. Somit wird der

Schwerpunkt des Pendels regelmäßig erheblich verändert, da das eben diese

Veränderung bewirkende Gewicht nicht am oberen Theile der Pendelstange, sondern an

ihrem äußersten untern Ende, also an dem empfindlichsten Punkte angebracht ist. Die

Länge dieses Pendels beträgt vom Aufhängungspunkte bis zur Glasröhre beiläufig 3 Fuß

4 Zoll rheinländisch. Die Wechselbewegung des Hebels wird, wie schon aus der

Zeichnung ersichtlich, durch die wechselseitige Thätigkeit der beiden Elektromagnete

P', P hervorgerufen. Das Hebelwerk könnte auf den

ersten Blick überflüssig erscheinen, da sich ja die als Anker dienende Platte

unmittelbar an die Glasröhre befestigen und so die Bewegung der letzteren noch

vereinfachen ließe. Die Röhre braucht aber zu ihrem Steigen und Fallen nothwendig

einen gewissen Spielraum und es müßte, um diesen zu gewinnen, zugleich mit der Röhre

auch die Ankerplatte in eine Entfernung von den Elektromagneten gebracht werden,

welche die Anziehungskraft bedeutend schwächen würde.

Der Weg des elektrischen Stromes ist folgender: Derselbe geht aus dem einen Pole der

Elemente nach der Klemmschraube q, dann in die

Klemmschraube r, von da längs einem auf der Zeichnung

nicht sichtbaren an der Rückseite der Console befindlichen Leiter in den Ring R' und durch Q' in die Feder

M', aus welcher er im Falle der Berührung mit dem

Arme K' bei L' in diesen und

von da aus den linken Draht der Pendelstange entlang in den Elektromagneten P' übergeht, dessen Windungen durchströmt und durch den

Bolzen T' und die metallene Scheidewand V in die Pendelstange G

geleitet wird, aus welcher er seinen Weg in den Hängebalken F, die Haken D, D nimmt und durch die Platte

der Console zum andern Pole zurückkehrt. Findet die Berührung der Feder M auf der andern Seite L

statt, so nimmt der Strom seinen Weg wieder von r wie

vorhin nach R', dann aber den Blechstreifen N' entlang nach der Klemmschraube S' nach Q und der Feder M in den Arm K und nun durch den rechts

befindlichen Draht die Pendelstange entlang nach dem Elektromagneten P hinab, von wo er wieder in derselbigen Weise durch die

Pendelstange selbst zurückkehrt wie im erstem Falle.

Th. Hoppe.

Tafeln