| Titel: | Zur Theorie der Gerberei. – Untersuchungen über die Structur des Bindegewebes; von Dr. Alexander Rollett, Assistent bei der physiologischen Lehrkanzel der Wiener Universität. |

| Fundstelle: | Band 149, Jahrgang 1858, Nr. LXXXIX., S. 298 |

| Download: | XML |

LXXXIX.

Zur Theorie der Gerberei. – Untersuchungen

über die Structur des Bindegewebes; von Dr. Alexander Rollett, Assistent bei der physiologischen

Lehrkanzel der Wiener Universität.

Auszug seiner Abhandlung im

XXX. Bande, Nr. 13, des Jahrganges 1858 der Sitzungsberichte der mathem. naturw. Classe der kaiserl. Akademie der

Wissenschaften.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Rollett, über die Structur des Bindegewebes.

Ich lernte im Kalkwasser eine Flüssigkeit von

eigenthümlicher Wirkung auf bindegewebige Texturen kennen und dem Kalkwasser

gesellte sich auf Anrathen meines verehrten Lehrers, des Hrn. Professors Brücke, das ähnlich aber energischer wirkende Barytwasser bei.

Legt man ein Stück Sehne vom erwachsenen Menschen in Kalkwasser und läßt es darin

durch 6–8 Tage oder noch länger liegen, so bemerkt man an demselben keine

andere Veränderung, als daß die peripherischen Partien desselben ein wenig

durchscheinend werden.

Bringt man aber einen der cylindrischen Stränge, welche die Sehne zusammensetzen, auf

ein Objectglas und übt auf die Flanken jenes Stranges etwa in der Mitte seiner Länge

auch nur einen sehr mäßigen, zur Längsrichtung senkrechten Zug nach

entgegengesetzten Seiten aus, so breitet sich derselbe in dem durch die auseinander

gezogenen Präparirnadeln abgemarkten Raume zu einer Lage von theils gröberen, theils

feineren, theils sehr feinen Fäden aus, von denen die zuletzt genannten durch eine

Auffaserung der ersteren sich herstellen.

Es liegen diese Fäden auf verschiedene Weise über einander und indem sie nach

entgegengesetzten Richtungen hin verlaufen, kreuzen sie sich unter spitzen Winkeln.

Durch die zwischen ihnen vorhandenen Räume sieht man direct auf die Oberfläche des

Objectglases.

Das Barytwasser verändert schon in kürzerer Frist, etwa nach 4–6 Stunden, die

Sehnen in derselben Weise, wie dieß durch das Kalkwasser geschieht. Nur werden die

Sehnenstücke im Barytwasser im höheren Maaße durchscheinend. In dieser letzteren

Flüssigkeit quellen auch die Sehnen etwas mehr an als im Kalkwasser, es ist aber das

Quellungsmaximum der Sehnensubstanz weder für das Barytwasser, noch für das

Kalkwasser bedeutend größer, als für gemeines Wasser, und die Volumsveränderung der

eingelegten Sehnenstücke in beiden Fällen keine beträchtliche.

So wie an dem Bindegewebe der Sehnen, so wird auch an dem Bindegewebe anderer Gebilde

durch die Behandlung mit Aetzkalk oder Aetzbaryt der Zusammenhang des leimgebenden

Stromas gelockert, ich werbe von den dabei stattfindenden Eigenthümlichkeiten später

handeln.

Das Kalk- oder Barytwasser verändert die morphologische Beschaffenheit des

Bindegewebes nicht, es greift die leimgebende Masse des Bindegewebes nicht an,

lockert aber den festen Zusammenhang derselben auf und gestattet die Isolirung

faseriger Formelemente aus derselben.

Eine weitere Untersuchung ergibt, daß während sich jene Abänderung der mechanischen

Verhältnisse des Bindegewebes herstellt, in das Kalk- oder Barytwasser eine

geringe Menge einer Substanz übergeht, welche durch Säuren wieder aus jenen

alkalischen Flüssigkeiten herausgefällt werden kann.

Mit der Anwesenheit jener Substanz im Bindegewebe fällt also das innige

Aneinanderhaften der Formbestandtheile desselben zusammen.

Um sich von den angegebenen Thatsachen zu überzeugen, benütze man Bindegewebe in

seiner reinsten Form, also Stücke, die aus dem Verlauf größerer frischer Sehnen

herausgeschnitten wurden. Legt man dieselben in eine nicht zu große Menge von

Kalk- oder Barytwasser ein, und untersucht diese Flüssigkeiten nachdem sie 24

Stunden über den Sehnen gestanden hatten, so findet man, daß sie sich durch Zusatz

von Essigsäure, verdünnter Chlorwasserstoffsäure oder Salpetersäure trüben und sich

ein flockiger Niederschlag daraus absetzt.

Hat man mit verdünnter Salpetersäure gefällt und diese im Ueberschuß zugesetzt so

sieht man, wenn man das Ganze erhitzt, daß in der Flüssigkeit eine blaß citrongelbe

Farbe entsteht, die, wenn man in die abgekühlte Flüssigkeit Ammoniak bringt, in die

schön gelbe Farbe des ranthoproteinsauren Ammoniaks übergeht. Diese Reaction kann

man auch benützen um geringere Mengen jenes Eiweißkörpers im Kalk- oder

Barytwasser nachzuweisen.

Der auf den Zusatz einer Säure entstehende Niederschlag ist mehr oder weniger

reichlich, je nach dem Verhältniß der verwendeten Sehnen zur Menge des angewendeten

Kalk- oder Barytwassers, d.h. nach dem Grade der Sättigung jener alkalischen

Flüssigkeiten mit der darin löslichen Substanz.

Zieht man eine beliebige Menge kurz abgeschnittener Sehnenstücke mit Kalk-

oder Barytwasser aus und erneut diese Flüssigkeiten ein oder mehreremale, so geht

bald nichts mehr weiter aus den Sehnenstücken in die alkalischen Lösungen über.

Es ist wahrscheinlich, daß jener Eiweißkörper, an dessen Anwesenheit im Bindegewebe

das feste Aneinanderkleben der leimgebenden Formelemente geknüpft ist, auch noch von

anderen Lösungsmitteln, z.B. von verdünnten Mineralsäuren oder verdünnten Lösungen

der eigentlichen Alkalien, angegriffen wird.

Aber alle diese Lösungsmittel bewirken auch ein bedeutendes Aufquellen der

leimgebenden Masse des Bindegewebes, so daß dieselbe, wie bekannt, in eine

durchscheinende Gallerte verwandelt wird, an welcher die mikroskopischen Charaktere

des Bindegewebes vollkommen verwischt erscheinen; der Umstand, daß ein solches

Anquellen der leimgebenden Substanz des Bindegewebes nach der Anwendung des

Kalk- oder Barytwassers nicht stattfindet, macht diese Flüssigkeiten eben zu

so schätzenswerthen Untersuchungsmitteln des Bindegewebes.

Reißt man aus einem Stück Rindleder einen jener cylindrischen Stränge, welche der

Fleischseite desselben das bekannte filzige Ansehen ertheilen, mittelst einer

Pincette heraus und untersucht ihn mikroskopisch, so sieht man, daß derselbe alle

Verhältnisse des frischen Bindegewebes, aber auf die deutlichste Weise ausgeprägt an

sich erkennen läßt.

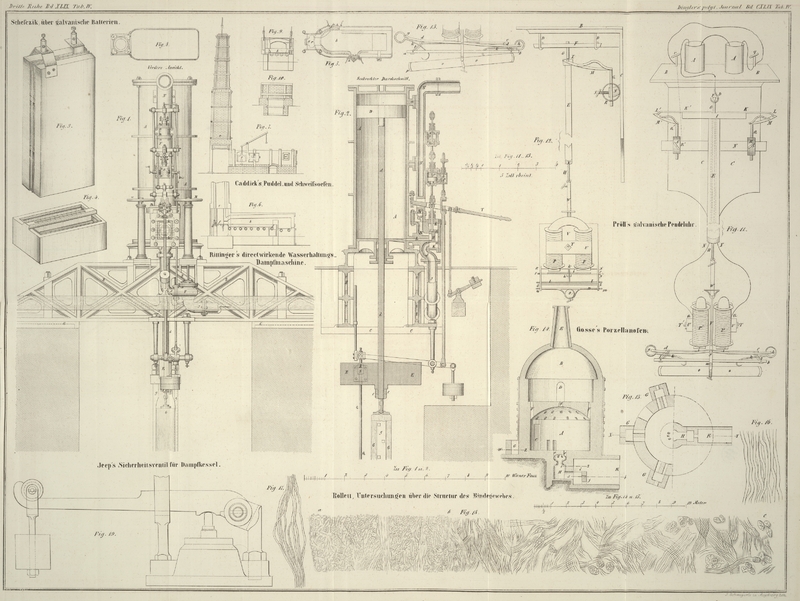

Jeder solche Strang (Fig. 16) besteht aus einem Bündel von Bindegewebsfasern, deren neben

einander liegende Contouren das längsgestreifte Ansehen jenes Stranges

hervorbringen, und zerlegt man einen solchen Strang in jene leicht isolirbaren

Fasern, so sieht man, daß diese vollkommen glattrandige durchsichtige Cylinder von

gleichmäßigem Durchmesser darstellen.

Nachdem ich diese Erfahrung gemacht hatte, schien es mir überhaupt ersprießlich das

Leder einer genaueren Untersuchung zu unterwerfen, indem die Textur des Bindegewebes

in demselben vollständig erhalten war, man aber in der gerbsauren Collagensubstanz

ein Object vor sich hat, welches von anderen durch seine Starrheit und die Prägnanz

seiner Verhältnisse eben so vortheilhaft verschieden ist, als die meisten

pflanzenanatomischen Objecte von denen der Thierhistologie.

Es kam mir nun zunächst darauf an zu untersuchen, welchen Einfluß die bis zur

vollendeten Gerbung der Haut wirksamen Processe auf das Bindegewebe ausüben.

Ich habe schon oben die Einwirkung des Kalkwassers auf bindegewebige Texturen

besprochen. Hier muß ich erwähnen, daß die Behandlung der zu gerbenden Häute mit Kalk in Substanz bis in die frühesten Zeiten der Gerberei

zurückreicht.

Der erste, welcher die Anwendung des Kalkwassers

einführte, war A. Seguin,Leliévre et Pelletier: Rapport au

comité de salut public sur les nouveaux moyens de tanner les

cuirs, proposés par le citoyenArmand Seguin, aus dem Journal des arts et manufactures, Paris,

Anneé 4. übersetzt in Hermbstädt's Journal, Berlin 1802, Bd. I, S. 187. derselbe welcher mit Lavoisier über die

Respiration experimentirte und die Abhandlung über Hautsecretion und den Einfluß der

Bäder schrieb.

Er erfand zur Zeit des Wohlfahrts-Ausschusses die Schnellgerberei.

Man gibt an, daß die Häute zum Zwecke des Enthaarens gekalkt werden, und allerdings

lösen sich die Haare und nicht nur diese, sondern die sämmtlichen Oberhautgebilde

von einer in Kalkwasser eingelegten Haut mit der größten Leichtigkeit ab.

Daß aber die Enthaarung und Befreiung der Haut von der Epidermis nicht der alleinige

Grund des Kalkens seyn können, hat schon Hermbstädt

Chemisch-technologische Grundsätze der gesammten Ledergerberei. Berlin

1807, Bd. II S. 210. auseinandergesetzt. Er sagt daß die Häute, um gutes und geschmeidiges Leder

zu liefern, länger im Kalkwasser zubringen müssen, als zu ihrer Enthaarung

nothwendig ist, und hat sogar aus dem Kalkwasser mit dem er Stückchen Rinderhaut

durch 14 Tage behandelt hatte, mittelst Salzsäure eine Masse herausgefällt, über

deren Natur er aber sehr unrichtige Vorstellungen hatte, indem er sie für ein aus

einer löslichen Kalkseife abgeschiedenes Fett hielt.

Man überzeugt sich durch Untersuchung des zur Extraction eines Hautstückes

verwendeten Kalkwassers leicht, daß eine Eiweißsubstanz in dasselbe übergegangen

ist, die so wie sie zwischen die Formbestandtheile des Bindegewebes eingelagert ist,

wahrscheinlich auch zwischen dem Corium und den Oberhautgebilden sich befindet.

Ich kehre nun zu dem im Kalkwasser liegenden Hautstücke zurück.

Die Oberhaut läßt sich in einigen Tagen von demselben abstreifen. Ueberzeugt man

sich, daß schon eine ziemliche Menge jener Eiweißsubstanz in das Kalkwasser

übergegangen ist, so kann man dasselbe erneuen um das Hautstück möglichst

vollständig auszuziehen. Nachdem es der Einwirkung der alkalischen Flüssigkeit im

Ganzen acht Tage lang ausgesetzt war, bringt man es, um den Kalk daraus zu

entfernen, in schwach angesäuertes Wasser.

Die vollständige Entfernung des Kalkes ist unumgänglich nothwendig, damit man bei der

nachfolgenden Behandlung der Haut mit Tannin nicht einen guten Theil der

Wirksamkeit des letzteren vernichte, indem sich, wenn Kalk im Ueberschuß in die

gerbsaure Lösung gelangt, ein körniger Niederschlag von unlöslichem

basisch-gerbsaurem Kalk bilden würde, im umgekehrten Falle aber bei

überschüssigem Tannin zwar eine lösliche Verbindung von neutralem gerbsaurem Kalk

entstehen würde, die aber keine gerbenden Eigenschaften hat.

Ist also die Haut vom Kalke vollkommen befreit, so bringe man sie in eine mit

schwacher Tanninlösung gefüllte Flasche. Man prüfe gleichzeitig ein wenig jener

Lösung durch Hinzutropfen von Leimlösung auf den beiläufigen Gerbsäuregehalt.

Die thierische Haut zieht bald allen Gerbestoff vollständig an sich. Pelouze

Annales de Chimie et de Physique, December 1833,

S. 337; polytechn. Journal Bd. LII S.

302. hat diese Eigenschaft der thierischen Haut sogar benutzt, um aus einem

Gemenge von Gerb- und Gallussäure die erstere vollständig zu entfernen, und

aus der Gewichtszunahme der benützten Haut quantitativ zu bestimmen.

Man prüfe daher, nachdem man die Haut in die Tanninlösung eingelegt hat, diese

letztere von Zeit zu Zeit auf ihren Gehalt an Gerbsäure durch Hinzutropfen von

Leimlösung und setze, so oft man bemerkt daß die Gerbsäure aus der Flüssigkeit

verschwunden ist, eine neue Menge zu, so lange bis das neu hineingebrachte Tannin

nicht mehr absorbirt wird. Man lasse endlich das Hautstück so lange in der

gerbsäurehaltigen Flüssigkeit liegen, bis eine Probe desselben, die man mit Wasser

abgespült und dann getrocknet hat, alle Eigenschaften des Leders zeigt.

Ich will zuerst, weil die Verhältnisse, der mangelnden Papillen halber, dort sich

einfacher darstellen, mit dem Rindleder beginnen. Es ist einerlei ob man käufliches

Kuh- und Kalbleder verwendet oder solches, welches man selbst gegerbt hat;

ich habe mich überzeugt, daß sich letzteres in nichts von dem käuflichen

unterscheidet als in der Farbe, welche bei dem einen bekanntlich die eigenthümliche

Farbe der Lohe, bei dem andern nur ein lichtes Graubraun ist.

Hat man aus einem Stück Kalbleder senkrecht zur Oberfläche stehende, sonst beliebig

gerichtete Durchschnitte angefertigt, um sie mikroskopisch zu untersuchen, so ist es

am besten dieselben mit Terpenthinöl zu tränken. Will man die Präparate längere Zeit

aufbewahren und besonders schön und durchsichtig erhalten, so wende man die kürzlich

von Brücke

Untersuchungen über den Bau der Muskelfasern, welche mit Hülfe des

polarisirten Lichtes angestellt wurden. (Denkschriften d. kais. Akademie d.

Wissenschaften 1857, Bd. XV.) für die Muskeln

angegebene Methode an, man verdränge das Terpenthinöl mit Dammarfirniß und schließe

die Schnitte in dem letzteren ein.

An einem solchen Lederschnitte, Fig. 18, fallen zunächst

zwei Schichten in die Augen, deren Abgränzung von einander, so entschieden sie auch

hervortritt, doch nicht durch einen zwischen beiden Schichten hinlaufenden Contour

hervorgebracht wird.

Diejenige Schichte, welche der freien Oberfläche des Corium zugekehrt war, hat eine

geringere Breite als die unter ihr liegende, und bietet wegen der größeren Menge der

in ihr enthaltenen und die Zeichnung des Objectes gegen den lichten Grund

abgränzenden scharfen Contouren ein etwas dunkleres Ansehen dar, als die

letztere.

Die innere dieser Schichten besteht aus verschieden dicken Bündeln der oben näher

beschriebenen Fasern. Diese Bündel laufen im Allgemeinen der Oberfläche des Corium

parallel und steigen nur in allmählicher Neigung gegen dieselbe auf. Sie

durchkreuzen sich unter spitzen Winkeln. Kurz es ergibt sich hier derselbe Befund,

welcher sich auch am frischen Corium ganz leicht ermitteln läßt und längst bekannt

ist.

Anders verhält es sich mit der äußeren Schichte.

Die Untersuchung des gegerbten Corium ist geeignet, uns über das leimgebende Stroma

jener Schichte einen ganz gründlichen Aufschluß zu geben.

Kann man den Durchtritt eines Bindegewebbündels der inneren Coriumschichte durch die

oben angeführte Gränze zur äußeren Schichte verfolgen (und das ereignet sich fast

jedesmal an der einen oder der andern Stelle eines Lederdurchschnittes), so nimmt

man wahr, daß jenes Bündel sich auflöst, und zwar zerfährt es in jene constanten

Elemente, die man, jedesmal bei der Auffaserung eines aus dem Lederfilz

herausgerissenen Fadens erhält.

Durch die Zwischenräume der von jenem Bündel ausgehenden Fasern oder Faserpartien

flechten sich die in den Schnitt gefallenen Segmente gleichartiger Fasern in den

verschiedensten Richtungen hindurch, und diese innige Durchflechtung von kürzeren

oder längeren im Längsschnitt sichtbaren Fasern mit queren und schrägen

Faserdurchschnitten wiederholt sich, den eigenthümlichen optischen Eindruck der

äußeren Coriumschicht hervorrufend, bis an die Oberfläche der Lederhaut hin. Der

scharfe Rand, welcher jenen Theil des Durchschnittes gegen den Grund des Sehfeldes

absetzt, ist selbst wieder aus den scharfen Contouren der oberflächlichst liegenden

Fasern zusammengesetzt.

Man überzeugt sich also an solchen Lederdurchschnitten auf die schönste Weise davon,

daß das Hauptlager der Lederhaut aus vielfach durchflochtenen Bindegewebbündeln besteht,

während im peripherischen Theile des Corium die faserigen Elemente jener Bündel sich

auseinanderlegen, untereinander sich durchflechten und so die eigenthümliche

Beschaffenheit jener Gränzschichte zu Stande bringen.

Man bedient sich schon seit langer Zeit verschiedener chemischen Agentien um das

Bindegewebe in eine aufgequollene durchsichtige Masse zu verwandeln.

Solche Agentien sind die Essigsäure, sehr verdünnte Salz- oder Salpetersäure

oder die Lösungen der reinen Alkalien.

Wenn ein Stückchen einer Sehne in sehr verdünnter Salzsäure (1 p. m.) angequollen ist, so stellt dasselbe eine durchscheinende zähe und

klebrige Masse dar.

Interessant ist es, daß das Bindegewebe in dem durch die Quellung erworbenen

scheinbar structurlosen Zustande fixirt werden kann.

Wenn man eine in verdünnter Salzsäure angequollene Sehne in Tanninlösung bringt, so

schrumpft sie nicht zusammen, sondern wird im aufgequollenen Zustande in eine spröde

Masse umgewandelt.

In der Gerberei macht man von der Wechselwirkung zwischen dem aufgequollenen

Bindegewebe und dem Tannin schon lange Gebrauch.

Nicht bloß um den Kalk aus den Häuten zu entfernen, sondern auch um die Häute zu

„treiben“ oder zu „schwellen,“ wie man

sich ausdrückt, werden die zu Sohlleder zu verarbeitenden Häute in ein durch sauer

gährenden Gerstenschrot oder Weizenkleie erzeugtes Sauerwasser gelegt, sondern auch

um daraus ein dickeres Leder zu gewinnen.

Erklärung der Abbildungen.

Fig. 16

Bindegewebbündel aus dem Kuhleder, 600mal vergrößert.

Fig. 17

isolirte Fasern aus dem Kalbleder, 300mal vergrößert.

Fig. 18

Durchschnitt durch käufliches rohes Kalbleder, a

– b äußere Schichte des Corium, b – c innere Schichte

des Corium. Vergrößerung 300mal. Die Dicke des Leders betrug 1,8 Millim., deren

300malige Linearvergrößerung daher 54 Centim. Es sollten daher von c an noch 20 Centim. gezeichnet seyn.

Tafeln