| Titel: | Beitrag zur Erdbohrer-Technik, mit Rücksicht auf Kind's Bohrsystem; von A. H. Beer, Lehrer an der k. k. Bergschule zu Přzibram. |

| Fundstelle: | Band 149, Jahrgang 1858, Nr. XCII., S. 324 |

| Download: | XML |

XCII.

Beitrag zur Erdbohrer-Technik, mit

Rücksicht auf Kind's

Bohrsystem; von A. H. Beer,

Lehrer an der k. k. Bergschule zu Přzibram.

Aus der österreichischen Zeitschrift für Berg- und

Hüttenwesen, 1858, Nr. 31.

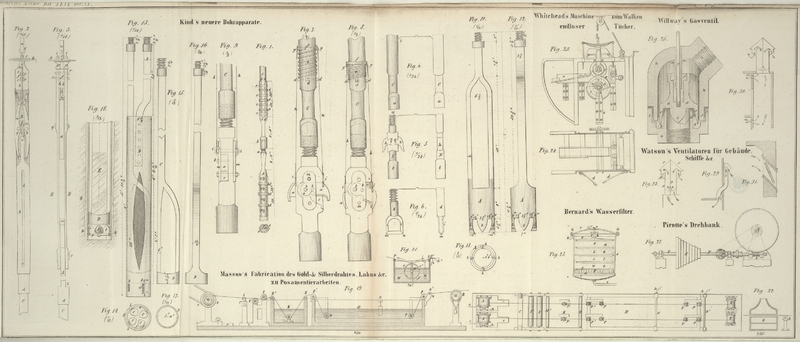

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Beer, über Erdbohrer-Technik.

Jeder technische Erwerbszweig, mag er nun wie immer heißen, hat gewisse geheime

Vortheile für sich, die, so lange sie nur von dem Erfinder allein benützt werden,

nicht immer eine solche Würdigung erleben, wie sie dieselbe eigentlich mit Recht in

Anspruch nehmen könnten. Wo aber der Erfinder irgend eines gemeinnützigen Verfahrens

oder Apparates, sey es nun im Wege einer Abtretung des Privilegiums oder in einer andern Weise, seine

Erfindung dem technischen Publicum zur Benützung übergibt, da erst tritt dieselbe

voll belebt auf, und die Nachwelt liest in den Annalen der Technik mit großen

Lettern den Namen desjenigen geschrieben, dessen Geist sie hervorgerufen. Unter

solche geistreiche, bekannt gegebene Erfindungen der Neuzeit gehört unstreitig auch

das sogenannte Freifall-Instrument des Hrn. C. G.

Kind, welches erst in dem letzten Jahrzehent

allgemeiner geworden, und dessen große Vortheile kaum ein Bohrtechniker verkennen

wird, wenn es sich darum handelt, ein tiefes Bohrloch von großem Durchmesser in der

kürzesten Zeit und mit verhältnißmäßig geringem Geldaufwande niederzustoßen.

Die Einrichtung des Freifall-Instrumentes nach Hrn. Kind findet man schon in sehr vielen bergtechnischen Schriften durch

Zeichnungen erklärt. Hr. Kind hat aber während seines

vieljährigen ruhmvollen Wirkens in vielen Staaten Europa's, besonders aber in

Frankreich, welches sein zweites Vaterland war, und seine Brust mit einem

Verdienstorden schmückte, sein Bohrverfahren vielfach verbessert, ohne daß hievon

bis jetzt die deutsche Bohrtechnik Alles veröffentlicht hätte. Der Grund davon kann

nur in dem Umstande gesucht werden, daß Hr. Kind sein

Bohrverfahren für Frankreich patentirt hat, und wo er in Deutschland Bohrungen

unternimmt, so sind seine Bohr-Ingenieure die Bewahrer seiner Erfindungen,

was besonders ihnen, und so auch Hrn. Kind kein Ehrenmann

verargen darf, denn sogar ein altes Sprüchwort sagt schon: „der Vortheil

treibt das Handwerk.“

Der Schreiber dieses war in der angenehmen Lage, im Sommer 1857 auf einer Reise durch

Deutschland einige Erdbohrarbeiten, bei welchen man sich des Bohrsystems von Hrn.

Kind bediente, zu sehen, und derselbe fand, daß die

dabei angewandten Instrumente von den bis jetzt durch den Druck bekannt gewordenen

bedeutend abweichen. Derselbe glaubt daher gegen Hrn. Kind durchaus keine Indiscretion zu begehen, wenn er die auf dieser Reise

gemachten Beobachtungen dem bergmännischen Publicum hiemit überliefert, indem er nur

das wiedergibt, was man ihn freiwillig sehen ließ, und hat derselbe vielleicht nicht

recht gesehen, so wolle man ihn freundlichst entschuldigen, denn an Ort und Stelle,

was wohl jeder reisende Bergmann erfahren haben wird, läßt sich bescheidenerweise

nicht überall schreiben und noch weniger zeichnen, um die zuvorkommende

Freundlichkeit der Fachgenossen nicht übermäßig in Anspruch nehmen zu müssen.

Die auffallend abweichende Einrichtung des neueren Bohrapparates nach Hrn. Kind besteht im Folgenden:

1) Das hölzerne Bohrgestänge erhält jetzt die beiläufige

Form der Fig.

1, welche die Schraubenschloß-Verbindung der einzelnen Stangen

darstellt. Die etwas conische scharfe Vaterschraube a

sowohl, wie die hiefür passende Mutterschraube b sehen

so aus, wie bei einem eisernen Bohrgestänge, und da, wo ihre Verlängerung mit der

Holzstange c verbunden werden soll, ist dieselbe auf 30

bis 36 Zoll Länge gabelförmig, läuft also in zwei breite ausgebogene Schienen s aus, welche die an den Enden rund gemachte, sonst

quadratische oder auch runde Tannenholzstange theilweise umgreifen. Damit endlich

diese Schloßschienen an die Stange fest halten, sind noch drei Ringe d darüber geschoben und angenagelt, außerdem aber noch

drei bis vier parallelogrammische Keile e durchgezogen,

und ihre Enden wie Nietköpfe platt geschlagen. Diese Art Schloßverbindung der

Holzstangen soll dauerhafter und auch minder kostspielig seyn, als die vom Hrn. Kind im Jahr 1842 zuerst bekannt gegebene und auch als

jene, welche Hr. W. v. Seckendorff (im 1sten Bande S. 65

bis 107 der Zeitschrift für Berg-, Hütten- und Salinenwesen im

preußischen Staate von Hrn. R. v. Carnall)

beschreibt.Hr. Dr. A. E. Bruckmann erwähnt wohl in seinem Wegweiser durch den Berg-

und Brunnenbohrerwald (Darmstadt 1852) der meisten hier angeführten

Verbesserungen des Hrn. Kind, gibt jedoch keine

Zeichnung davon.

2) Das Freifall-Instrument durch Fig. 2 im Durchschnitte

bei dem höchsten Stande des Köpfchens a, und Fig. 3 in der

Seitenansicht nach erfolgtem Niederfall der Zunge A,

etwa in dem Verhältnisse wie 1: 18 dargestellt, weicht von dem bis jetzt durch die

HHrn. Ch. Combes

Im Bulletin de la Société

d'Encouragement, August 1845, S. 344; polytechn. Journal Bd. XCVIII S. 166. und Rivot

Annales des min., IV. liv. 1845; Bergwerksfreund, 1846, Bd. X S. 513; polytechn. Journal

Bd. C S. 365. bekannt gewordenen, und der ganz darnach schon im Jahre 1847 bei Brandeisel

in Böhmen von mir ausgeführten EinrichtungHr. F. Schott hat dieses in Brandeisel von mir

construirte, jedoch durch besondere Verhältnisse nicht zur Anwendung

gelangte Kind'sche Freifall-Instrument in

P. Tunner's Jahrbuch der montanist. Lehranstalt

zu Leoben, 1851, Bd. I S. 140 beschrieben. in vieler Beziehung ab, und die daran ausgeführten Verbesserungen hat

offenbar nur die Praxis hervorgerufen, namentlich das in gewissen Fällen nothwendige

sogenannte „Bohren am Ringe“; dann

das häufige Versagen des Spieles am Greifapparate, erzeugt durch das viele Hebelwerk

beim Angriffspunkte der beiden Zugstängelchen, endlich der nicht immer erfolgte

senkrechte Niedergang des Abfallstückes.

Diese Verbesserungen, wie sie mir Hr. Kind Sohn im Juli

1857 bei Mengede nächst Dortmund in einem kleinen Modelle zu zeigen die Güte hatte,

und wie ich selbe kurz darauf in einem Bohrthurme bei St. Ingbert in der Rheinpfalz im Großen ausgeführt sahAuch in Böhmen bohrt ein Ingenieur des Hrn. Kind

(Hr. Beel) im Interesse der priv. k. k.

österreichischen Staatseisenbahn-Gesellschaft bei Brandeisel und

Kladno, und so viel ich davon bei der Excursion mit meinen Schülern in den

Ferien der Jahre 1856 und 1857 zu sehen bekam, steht auch hier dieselbe

Einrichtung in Anwendung., bestehen im Folgenden:

Das AbfallstückA (die Zunge) ist so breit

wie die Leitbacken B, B' des Scherenstückes, und in der

Mitte mit dem Schlitze b versehen, mit welchem es über

den am unteren Ende der Scherenbacken B, B' gut

verkeilten Leitbolzen c senkrecht auf- und

niedergleiten kann. Unten behielt das Abfallstück seine Dute d zur Aufnahme des Bohrstückes

C. Oben aber übergeht es aus dem Parallelogramm

allmählich in das Zungenköpfchen

a, durch welche Form dieses ganzen Zungenendes, und dann

durch den Absatz z unten an der Dute d jedes Höhergehen des Köpfchens bis an die Bolzen q, q' des Greifapparates

vollständig unmöglich gemacht ist.

Die beiden Backen B, B' des Scherenstückes werden unten

durch den hohen Leitbolzen c und oben durch die vier

Keilbolzen e gehalten, welche letztere auch hier durch

das Halsstück

F durchgehen, und über dessen Verlängerung u nach Oben das Schieberstück g sammt dem Hütchen

k ebenfalls beweglich ist. Weiter sind hier die beiden

Zugstängelchen

h und h' mittelst des

Schraubenbolzens w an den Bund m und zugleich an eine Art massiven Keil v

festgemacht, so daß sich nun die beiden vierkantigen, nach Außen geneigten Enden o, o' der Zangenschenkel

n, n' nur zwischen den kurzen Seitenwänden des Bundes

m und zwischen dem Keile v frei und ohne jeden größeren Spielraum befinden. Nachdem zuvor durch die

bohrfertig gestellte Stellschraube am Bohrschwengel das

Zungenköpfchen a auf den Zangenhaken

r, r' der Greifzange

aufruhend gemacht wurde, und das Hütchen k in jedem

Bohrtechniker bekannter Weise in die Höhe gehoben wird, so schiebt sich auch der

Bund m sammt dem Keile v mit

den Zugstängelchen h, h' nach Aufwärts, bringt dadurch

die beiden abstehenden Enden o, o' der Zangenschenkel

n, n' näher gegen, die Zangenhaken r, r' hingegen von einander, das Zungenköpfchen a wird dabei frei, und das Abfallstück A gleitet dann längs des Splintes c senkrecht herab. Die Bewegung des Hütchens k

nach Aufwärts ist durch den Keil t in dem oberen Ende u des Halsstückes f begränzt, und damit

endlich in dem Bolzen q, q' keine Klemmung erfolgen

könne, wodurch dann der Greifapparat offenbar versagen müßte – welcher

Uebelstand hier viel seltener eintreten kann, als bei der alten Einrichtung des

Greifapparates – werden die beiden Leitschienen B,

B' an dieser Stelle noch durch die zwei besonderen Bolzen s und x in der nothwendigen

Entfernung von einander gehalten.

Aus allem dem Gesagten sieht man nun, daß das neue Freifall-Instrument des

Hrn. Kind eine wesentliche Verbesserung im Greifapparate

erhielt, und zugleich eine Combination mit dem Schieber des

Hrn. v. Oeynhausen bildet, seine Anwendbarkeit

ist somit bedeutend verallgemeint worden.

3) Das Bohrstück (Schwerstange,

Bärstück) C, durch Fig. 2 und 3 am oberen, und durch

Fig. 4 am

unteren Ende dargestellt, ist bekanntlich eine schwere Bohrstange aus einem Stücke

gewesen, deren Zweck es ist, einem Rammbär gleich, das Schlaggewicht zu bilden, und

die Verbindung des Meißels mit dem Abfallstücke A des

Freifall-Instrumentes zu vermitteln. Jetzt wird aber der Meißel nicht mehr

unmittelbar in die Schraubenmutter a des Bohrstückes

eingeschraubt, sondern:

4) der Nachbohrer, Fig. 5, welcher sonst ein

integrirender Bestandtheil des Meißels selbst gewesen. Dieser Nachbohrer bildet ein

Wechselstück N oben mit dem Schraubenzapfen u und unten mit der Mutterschraube t versehen, um mit der ersteren an das Bohrstück C gebracht werden, und in die letztere den Meißel

befestigen zu können, wozu offenbar wegen der bedeutenden Dimensionen der Stücke

große, in der gewöhnlichen Art construirte Stangenschlüssel benützt werden müssen.

Der Schaft N des Nachbohrstückes ist in der Mitte

bedeutend verstärkt, um die zwei Nachschneiden

h, h aufnehmen zu können; diese werden in darin

angebrachte schwalbenschwanzartige Nuthen von der Seite eingeschoben und behufs

größerer Stabilität noch mittelst gewöhnlicher Schraubenstifte s, s festgehalten.

Diese Nachschneiden sind von Gußstahl und stehen mit den Ohren schneiden des Meißels

parallel, was bekanntlich vortheilhafter ist, als

wenn sie zu denselben rechtwinkelig ständen.

Diese Einführung eines besonderen Nachbohrstückes verlangt zwar eine äußerst feste

Construction der Schraubenschlösser, besitzt aber den Vortheil nicht nur einer

leichteren und schnelleren Auswechslung der abgenützten Theile, sondern auch noch

jenen der Möglichkeit, anstatt des Nachbohrers den Flügelbohrer – wovon weiter unten gesprochen werden wird –

in welcher Höhe über dem Meißel immer anbringen zu können, nämlich in jenem Falle, wenn unter einer

Röhrentour, mit welcher die brüchigen Wände eines Bohrloches bekleidet sind, dieses

letztere zu einem größeren Durchmesser, als es jener der Röhren ist, erweitert

werden soll.

5) Den einfachen Meißel, den ich sah, zeigt Fig. 6;

derselbe fällt nun, weil der Nachbohrer von ihm getrennt ist, im Schafte

d kurz aus, hat die gewöhnlich übliche Form, besitzt

also eine gerade Schneide

m, n, und rechtwinkelig zu derselben zwei Ohrenschneiden

i, doch so angebracht, daß stets nur die Schneide m, n vor Ort des Bohrloches wirken kann, die

Ohrenschneiden i jedoch das Bohrloch auszugleichen und

abzurunden haben. Der ganze Meißel ist von Gußstahl.

6) Der Flügelbohrer, Fig. 7 bis 9, – sonst auch mit

dem Meißelschaft ein Ganzes bildend – besteht jetzt für sich, kann somit (wie

schon beim Nachbohrer gesagt wurde) in jeder Höhe über dem Meißel angeschraubt

werden, zu welchem Ende er auch eine Vater- und Mutterschraube besitzt.

Derselbe als ein Nachbohrer, hat somit das mit dem Meißel

vorgebohrte Loch zu einem größeren Durchmesser zu erweitern, was namentlich unter

einer Röhrentour am häufigsten zu geschehen pflegt, daher auch die Nachschneiden

desselben nicht fix, sondern verstellbar gemacht werden müssen. Um nun diesen Bohrer

durch die Röhrentour bringen zu können, werden die beiden Nachschneiden a um die Bolzen b drehbar,

in die dazu bestimmten Vertiefungen c eingelegt, und so

der Bohrapparat in das Bohrloch gehängt. Befindet sich einmal der Meißel vor Ort des

Bohrloches, und der Flügelbohrer soll unter der Röhrentour das Loch erweitern, so

müssen jene Nachschneiden geöffnet und festgehalten werden. Dieses letztere erfolgt

in nachstehender Weise. Vor dem Einlassen des Bohrapparates werden in das Bohrstück

C, Fig. 7 bis 9, drei bis vier kurze

Schraubenbolzen d eingeschraubt, welche als unterster

Stützpunkt der stählernen Spiralfeder e, die man über

die Bohrstange von Oben herabgeschoben, dienen. Auf diese Feder wird noch ein

zweiter Eisenring f herabgelassen, welcher über dieselbe

nicht gleiten, also nur den nothwendigsten Spielraum am Bohrstücke haben darf. An

diesem Bundringe f sind zwei Oesen g fest angenietet, und von jeder derselben geht ein

starker Eisendraht h bis zu den Ohren i der Nachschneiden, ist mit jenen fest verbunden, so

daß, wenn die Spiralfeder e gegen den Ring F und die Bolzen d drückt,

die Schneiden a schraff gespannt erscheinen, in welcher

Lage sie auch Fig.

7 u. 9 darstellen. Um aber den Apparat einlassen zu können, müssen die beiden

Nachschneiden eingezogen werden, was dadurch bewirkt wird, daß man die Spiralfeder

zusammenpreßt; die Schneiden fallen durch ihre Schwere in die mit ihnen conformen

Vertiefungen c

und werden daselbst

mittelst kurzen Holzstückchen n festgehalten, wie dieß

in Fig. 8

versinnlicht erscheint. Tritt nach beendetem Einhängen der Meißel vors Bohrlochsort,

und hat man einige Hübe mit dem Erdbohrer gethan, so fallen die Holzstückchen in

Folge der Erschütterung heraus, die Feder spannt sich, so auch jeder der Drähte, und

die Schneiden treten hervor, um sich gehörig gebrauchen zu lassen. Diese Schneiden

sind von Gußstahl, scharf gezahnt und lassen sich sehr leicht auswechseln, indem man

nur die Schiene m abzuschrauben braucht.

7) Der Kernbohrer

Hr. A. T. Ponson beschreibt dieses Instrument in

seinem Traité de l'exploitation des mines de

houille, Liège 1852, t. I p.

242, in der deutschen Bearbeitung von Hrn. Dr.

C. Hartmann, Weimar 1856, Seite 101 (im

polytechnischen Journal, 1855, Bd. CXXXVI S. 326); das hier beschriebene ist

diesem nicht unähnlich. des Hrn. Kind hat zum Zwecke, von dem vor Ort des

Bohrloches anstehenden Gesteine oder Mineral einen Cylinder von bedeutender Höhe zu

erzeugen, und denselben zu Tage zu bringen, wornach sich die Beschaffenheit des

fraglichen Gebirges oder der angebohrten nutzbaren Mineral-Lagerstätte ganz

genau beurtheilen läßt; ja man kann sogar dieses Instrument, so wie jenes des Hrn.

Evrard, zur Bestimmung des Streichens und Verflächens

eines Flötzes aus einem einzigen Bohrloche benützen, was übrigens, mag die Operation

noch so delicat erfolgt seyn, immerhin nur annähernd auszuführen möglich ist.

– Diesen sogleich zu beschreibenden Kernbohrer habe ich in Folge der

besonders gütigen Anempfehlung durch Hrn. Svalmius van der

Linden an Hrn. Baron Jacques Behr, Director der

Steinkohlen-Concession Ruhr-Rhein nächst Ruhrort, zu verdanken,

welcher damit bei Ruhrort etwa 12'' hohe Cylinder aus der dortigen Kreide-

und Kohlenformation zu Tage brachte.

Der Kernbohrer besteht aus zweierlei Instrumenten, aus dem eigentlichen Bohrer, Fig. 10 und

12 in den

beiden Seitenansichten und Fig. 11 in der Ansicht

von Unten abgebildet, und dann aus einem Werkzeuge, welches man den Kernbrecher

nennen könnte, und welcher in den Fig. 13 bis 17 dargestellt

erscheint.

Der Kernbohrer ist einem gezahnten Glockenbohrer nicht unähnlich; die Glocke A besitzt an der Peripherie in den Enden zweier

senkrecht auf einander stehenden Durchmesser Schneiden b, deren also vier sind; ihre Form und Lage ist aus den Figuren ersichtlich;

sie sind von Gußstahl und müssen mit der Glocke so zu sagen ein Stück bilden. Mit

diesem Instrumente wird in gewöhnlicher Weise, jedoch bei kleiner Hubhöhe und vorsichtig gebohrt,

welcher Arbeit nothwendigerweise eine vollständige Reinigung und ein Ebnen des

Bohrortes vorangegangen seyn mußte. Ist man nun mit der Bohrung so weit

vorgeschritten, daß hierdurch ein hinreichend hoher Gestein- oder

Kohlencylinder frei gebildet worden, so wird aufgeholt, und sogleich der Kernbrecher

eingelassen.

Dieses letztere Werkzeug besteht aus zwei Theilen, aus dem Eisenblech-Cylinder

B, Fig. 13 und 14, und aus

dem auf einer unten gabelförmigen Stange C befestigten

Schlagringe D, welchen letzteren die Fig. 15 bis 17 besonders

darstellen. Beide Stücke werden zugleich ins Bohrloch eingelassen, der Cylinder B wie jedes andere Bohrinstrument mittelst des

Bohrgestänges, und der Schlagring mittelst des Löffelseiles, offenbar bei Anwendung

des Löffelschiebers. Das Schlagwerkzeug, Fig. 15 bis 17, ist durch

die Zeichnung hinreichend erklärt. Bei dem Blechcylinder Fig. 13 und 18, besonders

aber Fig. 18

im verticalen Durchschnitte einschließlich des Schlagwerkzeuges und des gebohrten

Gesteincylinders E muß noch Einiges näher beschrieben

werden. Dieser Cylinder hat in der Mitte drei längliche Ausschnitte a, um dem mit Bohrschmant getrübten Wasser hinreichenden

Ausgang zu verschaffen, und in etwa 1 1/2 Zoll Höhe vom unteren Rande nach Aufwärts

vier parallelogrammische Schlitze b, welche 19 Linien

hoch, und 6 Linien breit sind. Vor jedem dieser Schlitze steht im Innern des

Cylinders ein gebogener Spaten c, welcher um ein in dem

Ringe e angebrachtes Scharnier gegen die Cylindermitte

beweglich und theilweise in jenem Schlitze versteckt ist, so daß nur die herzförmige

Spitze hervorragen kann. Wird nun der vollständige Kernbohrer, wie ihn Fig. 13 und

18 (diese

nur theilweise) darstellen, sorgfältig ins Bohrloch versenkt, so fällt der früher

erzeugte Gestein- oder Mineral-Cylinder E

(Fig. 18)

innerhalb des Ringes D und zwischen die vier Spaten, so

daß, wenn der Cylinder B ruhig auf der Bohrlochssohle

aufruht, und mit dem Schlagwerkzeuge langsam gerammt wird, der Ring D des letzteren die vorstehenden vier Spaten immer mehr

und mehr gegen die Gesteincylinder E treibt, bis sie

endlich mit ihrer Schärfe denselben abgebrochen, welcher nur noch, auf diesen Spaten

aufruhend (siehe Fig. 14), langsam mit dem ganzen Bohrzeuge zu Tage zu bringen seyn wird,

um das vor Ort anstehende Gestein mit unbestreitbarer Bestimmtheit beurtheilen zu

können, was bei dem sonst gewöhnlich erzeugten, und noch so sorgfältig

ausgewaschenen Vohrschmant kaum annähernd, und wenn ein Nachfall im Bohrloche

stattfand, sogar unmöglich erfolgen konnte, also Grund genug, warum bei keiner

Bohrung dieser Kernbohrer unangewendet bleiben soll.

Tafeln