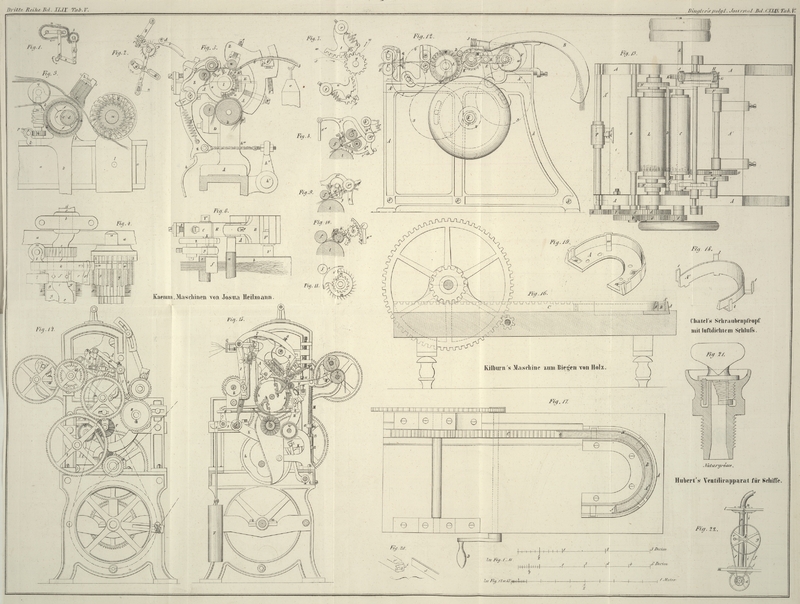

| Titel: | Beschreibung der Maschinen zum Kämmen der Wolle von Josua Heilmann. |

| Fundstelle: | Band 149, Jahrgang 1858, Nr. XCVI., S. 335 |

| Download: | XML |

XCVI.

Beschreibung der Maschinen zum Kämmen der Wolle

von Josua Heilmann.

Aus dem Bulletin de la Société

d'Encouragement, Mai 1858, S. 266.

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Heilmann's Kämmmaschine.

Die Société d'Encouragement hat im vorigen

Jahre der Kämmmaschine des verstorbenen Josua Heilmann

den Preis von 12000 Fr. zuerkannt. Erst in diesem Jahre haben aber die Concessionäre

des Heilmann'schen Patentes, die Maschinenbauer Nicolas Schlumberger und Comp. zu Gebweiler im Elsaß, die

Zeichnungen der verschiedenen Maschinen eingesendet, welche bei diesem System je

nach der Länge der zu behandelnden Fasern angewendet werden.

Der Beschreibung derselben wollen wir die von Heilmann

selbst in seinem Patent vom 17. December 1845 mitgetheilte Theorie seiner Aufzupf- oder Entwirrmaschine (Démêloir, Maschine zum Zerziehen des

Stapels, Stapelzugmaschine) und seiner Kämmmaschine (Peigneuse) vorausschicken.

I. Principien des Heilmann'schen

Systems.

Erstes Princip.

a und b, Fig. 1, sind zwei

kämmende oder krempelnde Flächen von irgend einer Form, z.B. zwei Igel oder

Stachelwalzen, welche sich in der durch die Pfeile angegebenen Richtung aber mit

verschiedenen Geschwindigkeiten bewegen. Eine dieser Walzen hat eine hin-

und zurückgehende Bewegung, so daß sie sich der andern nähert, und dann wieder

von ihr entfernt, wobei es gleichgültig ist, ob die absetzende Bewegung in der

geraden Linie, in einem Kreisbogen oder in irgend einer Curve vor sich geht, und

die Größe der Bewegung von der Länge der zu bearbeitenden Faser abhängt.

Eben so gut können auch beide Walzen gleichzeitig in Bewegung versetzt werden,

wozu folgender Mechanismus dienen kann: C, Fig. 1, ist

die Achse eines Krummzapfens, welche in Lagern liegt die am Maschinengestell

befindlich sind. d ist die Krummzapfenwarze; e eine Zugstange, welche die Walze a in Schwingungen versetzt, für welche f die am Gestell befestigte Achse ist. Der

zweiarmige Hebel g, dessen Drehungspunkt i ist, bewegt die Walze b ähnlich wie a bewegt wurde, und zwar

mittelst der Zugstange h. Um den Walzen a und b die nöthige

drehende Bewegung zu ertheilen, müssen die letzten treibenden Räder oder

Riemenscheiben entweder concentrisch mit den Achsen f und i angebracht, oder auf diese Achsen

selbst lose aufgesteckt seyn.

Bringt man nun eine Lage Baumwolle auf die sich langsamer drehende Walze a, so wird alsbald die Walze b die vorstehenden Fasern erfassen, sie leicht an sich ziehen, und

ebenso die zunächst liegenden, so daß nach mehreren Spielen hin und zurück die

Baumwolle vollständig auf die Walze b übergegangen

seyn wird.

Das auf diese Weise neugebildete Baumwollvließ wird um so mehr an Dicke verloren

haben, und seine Fasern werden um so mehr parallel zu einander liegen, je mehr

die Geschwindigkeit der Oberfläche von b die

Geschwindigkeit von a überstiegen hat, und die

Oberfläche des Fabricates wird um so gleichförmiger seyn, je öfter das Material

dieser ersten Operation unterworfen wurde.

Damit jedoch das ursprüngliche Vließ nicht, wie dieß bei den Schlagmaschinen, den

Karden etc. der Fall ist, vollständig gelöset und getrennt werde, ist der

Unterschied in der Geschwindigkeit der beiden Flächen innerhalb derjenigen

Gränzen festgehalten, welche beim Gebrauche der Baumwollstreckmaschinen passend

gefunden wurden, denn man will den natürlichen Zusammenhang der Fasern erhalten

und benützen, und durch ein allmähliches Auseinanderziehen die Operation des

Kämmens und Streckens gleichzeitig verrichten, während bei den vorhin erwähnten

Maschinen der Parallelismus der Fasern, wie er sich in dem ursprünglichen Vließe

befand, nicht erhalten bleibt.

Zweites Princip.

A, Fig. 2, ist ein

Zuführungs- oder Speisungssystem, welches aus Zangen oder Cylindern etc.

zusammengesetzt ist, und für den zu bearbeitenden Stoff paßt; als solches dient

z.B. ein cannelirter Cylinder a, welcher sich bald

um einen gewissen Winkel dreht, dann wieder stehen bleibt, oder auch eine

ununterbrochene Bewegung hat, und eine Leitung b,

welche das Vließ

mäßig stark an den Cylinder andrückt, ohne jedoch das Fortschreiten desselben zu

verhindern.

B ist irgend ein Abnehmsystem, z.B. ein cannelirter

Cylinder c und ein Pressionscylinder d, welche beide mit einander um den am Gestell

befindlichen Punkt e eine Drehung machen können.

C ist irgend ein Kamm, z.B. eine Stachelwalze,

welche, während sie sich um ihre Achse dreht, sich bald der Speisewalze A, bald dem Abnehmsystem B nähern, und bald sich unter die Leitung b zurückziehen kann, wo sie sich putzt, sey es nun dadurch, daß sie

sich in der Nähe einer andern Kammwalze oder eines Kammes in verkehrter Richtung

dreht, oder auf die weiter unten beschriebene Methode.

Einer der Mechanismen, durch welche die angegebenen Bewegungen hervorgebracht

werden können, ist auf solgende Weise zusammengesetzt. Eine in Lagern liegende

Achse f ist mit einem Krummzapfen g versehen, auf welchem eine Zugstange h steckt. Der Zapfen i

ist an dem Maschinengestell fest, und um denselben dreht sich die Zugstange h, während sie sich gleichzeitig darauf verschiebt.

Ein Hebel k ist auf den Zapfen l der Zugstange aufgesteckt, läßt sich um denselben

drehen, und dient der Kammwalze C als bewegliches

Lager. Ueber einen andern Zapfen m, welcher nach der

Curve, die man den Kamm beschreiben lassen will, eine andere Stelle in dem

Kreisbogen mn einnehmen kann, und der am

Maschinengestell befestigt ist, dreht und verschiebt sich der Hebel k, welcher zu diesem Zweck mit einem Schlitz

versehen ist. Eine Zugstange p verbindet das System

B mit dem oberen Ende des Hebels k, der dasselbe nach sich zieht, und der Speisewalze

A nähert. Die Kämmwalze erhält ihre Bewegung von

ihrer Achse m aus, und der Cylinder d von dem Schwingungszapfen e des Systems B, während der

Zuführungscylinder a durch ein Sperrrad mit Klinke

gedreht wird.

Wird ein Band oder Vließ des zu bearbeitenden Stoffes, welches nach dem zuerst

beschriebenen Princip gleichförmig gemacht wurde, und dessen Fasern hiedurch

eine parallele Lage bekommen haben, unter die Zuführwalze A gebracht, so wird der Kamm C einen Bart

y davon wegzupfen, worauf sich der Kamm unter

die Leitung b begibt, und dem Abnehmsystem B gestattet sich der Speisevorrichtung zu nähern. In

diesem Augenblick drehen sich die beiden Cylinder d,

e, durch einen später zu beschreibenden Mechanismus veranlaßt,

rückwärts um ihre Achsen, und nachdem sie sich der Speisewalze A gehörig genähert haben, vereinigt sich der frisch

gekämmte Bart y mit dem Reste z des vorhergehenden, welcher vom ersten Spiele her noch hinter den

Abnehmwalzen vorsteht. Hierauf macht das Cylinderpaar d, e eine

Drehung vorwärts, und dann kehrt das System B in

seine erste Lage zurück, indem es eine gewisse Menge des zu verarbeitenden

Stoffes nach sich zieht. In diesem Augenblick erscheint auch der Kamm wieder,

und nähert sich dem noch nicht durch die Abnehmwalzen gelangten Rest z des ersten Bartes hinreichend, um auch diesen noch

auszukämmen.

Aus Vorstehendem geht hervor, daß man den Zweck hat, ein Vließ in Partien von

bestimmter Länge abzuzupfen, welche von der Mitte aus nach Vorne und Rückwärts

gekämmt werden, um sich dann von Neuem zu einem Vließe oder Band zu vereinigen,

Alles durch mechanische Mittel.

Das bisher Erklärte wird durch die nun folgende Beschreibung zweier Maschinen

deutlicher werden, von denen jede eine der vielseitigen Anwendungen darstellt,

deren die beiden Principien fähig sind.

Aufzupf- oder

Entwirrmaschine (Démêloir).

Fig. 3 ist

ein verticaler Querschnitt und Fig. 4 der Grundriß

der Haupttheile dieser Maschine, deren angegebene Dimensionen für Baumwolle

geeignet sind.

a ist das eine der Seitengestelle, welche die

verschiedenen Achsen tragen. b Lager mit Futter; ein

ganz ähnliches befindet sich auf der entgegengesetzten Seite der Maschine. c eine an zwei Stellen zwischen den beiden Lagern

b, in welchen sie liegt, zum Krummzapfen

durchgekröpfte Achse, welche ihre Bewegung direct vom Motor aus erhält und deren

Drehungsmittelpunkt d ist. Die ausgekröpften oder

excentrischen Stücke der Achse haben den Punkt e als

Mittelpunkt. f zweitheiliger Halsring, welcher sich

frei um die Krummzapfenwarze c dreht. Am

entgegengesetzten Achsenende befindet sich ein ganz ähnlicher. g ist ein hohler kupferner Cylinder, dessen Enden

auf die Halsringe f aufgeschraubt sind, und welcher

auf seiner Oberfläche mit Kratzen oder Nabeln h etc.

bedeckt ist. Ein gezahntes Rad i ist auf einem der

Halsringe f befestigt. k

ist ein metallener Träger, welcher leicht auf denselben Halsring f aufgesteckt ist; dieser Träger ist bis zum Fuße

des Maschinengestelles hinab verlängert, und endigt in einer Stange, welche sich

leicht in einer am Fuß des Gestelles angebrachten Oeffnung verschiebt. An der

Stütze k ist noch ein Lager l für die Achse einer endlosen Schraube angebracht, welche oben in

einem ähnlichen Stücke ruht. m ist diese endlose

Schraube mit ihrer in den Lagern l sich drehenden

Achse. Das Getriebe n ist auf der Schraubenachse

befestigt, und greift in eine andere endlose Schraube o.

p ist eine kleine Gabel (ähnlich dem Mitnehmer einer Drehbank), welche

auf dem Ende derjenigen Achse befestigt ist, auf welcher die Schraube o steckt. Zwischen diese Gabel tritt ein innerhalb des

Maschinengestelles befestigter Stift, der genau in der Mitte der Curve steht,

welche der Träger k in Folge der excentrischen

Halsringe f auf der Achse c beschreibt. q ist eine Walze über welche

ein endloses Tuch geht, das den Zweck hat, den zu bearbeitenden Faserstoff der

Maschine zuzuführen. Der mit Leder überzogene Deckel r dient um das Material gegen die kämmende Fläche h zu drücken. Der Druck des Deckels r wird durch die Feder s

regulirt, und der Deckel selbst kann durch eine Walze ersetzt werden.

In dem Lager t dreht sich die Welle u der zweiten Kammwalze, deren Achse v ist, und welche auf ihrer Oberfläche

sperrradähnlich cannelirt ist, so daß die einzelnen Kämme oder Nadelreihen x aufgeschraubt werden können. y sind kleine zwischen die Kämme x eingelegte Stäbchen oder Schienen, deren Enden in

den excentrischen Ruthen z liegen, welche, nach

Einwärts gerichtet, aus der Seite der Lager t

ausgearbeitet sind.

Auf jedem Ende der Achse v befindet sich eine Scheibe

w, welche mit Schlitzen versehen sind, denen die

nämliche Neigung wie den Kämmen gegeben ist. Die Schienen oder Stäbchen y gehen mit ihren Enden ebenfalls durch diese

Schlitze. Die Enden der Schienen könnte man nach Bedürfniß rechtwinkelig

umbiegen, die so gebildeten Lappen mit einem Loche versehen, und die Schienen

dann um dieses Loch schwingen lassen, wodurch die Scheiben w entbehrlich würden.

Gang der Entwirrmaschine. – Die Welle c, welche von dem Motor aus in rasche drehende

Bewegung versetzt wird, nimmt die Kammwalze h mit

sich, und zwar dreht sich dieselbe nicht um die Achse e, sondern um die Achse d, so daß das oben

beschriebene Kämmen zwischen der mit dem Vließ versehenen Walze und der in der

Nähe befindlichen Walze x, deren Lage sich nicht

ändert, vor sich geht. Zu gleicher Zeit wird der Walze h eine sehr langsame Bewegung um ihre eigene Achse mitgetheilt, und

zwar mittelst der endlosen Schrauben m und o, und des in die Gabel p eingreifenden Zapfens. Durch eine ganz gewöhnliche Räderverbindung

überträgt die Achse c ihre drehende Bewegung

einerseits auf die Kammwalze x, und andererseits auf

die Walze über welche das endlose Tuch q geht,

jedoch mit verschiedenen Geschwindigkeiten, so daß zwischen den beiden

Kammwalzen eine gewisse Streckung des Vließes vor sich geht.

Die excentrische Nuth z ist so angebracht, daß gegen

die Walze h zu die Nabeln über die Schienen

vorstehen, damit sie das Vließ erfassen können; während auf der

entgegengesetzten Seite, wo es sich darum handelt das Vließ fahren zu lassen,

die Schienen sich über die Nadeln hervorbegeben. Da bei dieser Maschine die

Geschwindigkeit der Walze h nur den vierzehnten Theil der

Walze x beträgt, und zwei Hundertel der Achse c, so ist sie für lange feine Baumwolle ganz

passend. Diese Verhältnisse können jedoch nach dem zu bearbeitenden Stoffe

geändert werden. Durch eine Abnehmwalze oder einen in der Nähe der Schienen

angebrachten Kamm könnte man auch, wenn es nöthig wäre, das Abnehmen des

gestreckten Vließes erleichtern; letzteres kann man auf eine Trommel sich

aufwickeln oder in eine Kanne gehen lassen. Diese Maschine kann auch als bloße

Strecke benutzt werden, wenn man die Schwingungen der Walze h theilweise oder ganz aufhebt.

Kämmmaschine (Peigneuse).

Diese Maschine ist nach Art der Streckmaschinen für Baumwolle construirt, jedoch

ist ihr ein besonderer Kämmcylinder beigegeben.

Fig. 5

stellt im Querschnitt und Fig. 6 im Grundriß die

wesentlichen Maschinentheile dar, und die angegebenen Dimensionen sind für die

Bearbeitung von Baumwolle passend.

A Lagerfuß, wovon bloß ein einziges Paar oder auch

eine gewisse Anzahl von Paaren auf demselben Traggestelle befestigt seyn

kann.

B Träger für das Zuführsystem. Er ist durch die

Schraube B' mit dem Fußgestell A verbunden, und kann, da er einen Schlitz hat,

einer Cylinderfläche entlang verschieden gestellt werden. a ist ein cannelirter Cylinder, welcher eine ruckweise Drehung hat,

und dessen Höhe durch die Lager a' und die

Stellschrauben a'' regulirt werden kann. b ist die Leitung für das Vließ; sie dreht sich um

die Achse b', und ist durch die Lager b'' und die Schrauben b''' verstellbar. Das Gewicht c drückt die

Leitung gegen den Cylinder. Eine Garnitur d von

Leder und Tuch macht diesen Druck sanfter und elastischer. C Träger, auf welchem das Abnehmsystem für den

reinen Stoff angebracht ist; derselbe ist durch die Schraube c' mit dem Fußgestell A

verbunden und kann durch die Schraube c'' regulirt

werden. Der Hebel Z kann auf später anzugebende

Weise bald eine Drehung um die Achse X, bald um die

Achse Y machen.

Die Achse des cannelirten Cylinders e geht durch den

Hebel Z hindurch. Der mit Leder überzogene

Druckcylinder f hat sein Lager in den Hebeln Z. Durch den Haken g

werden die beiden Cylinder gegen einander gedrückt, und zwar mittelst des

Winkelhebels g' und der Feder g''. Die Feder h ertheilt dem Hebel Z in dem Augenblick eine Bewegung um seine Achse X oder Y, wo die Achse

h', der Hebel h''

und die Kette h''' ihn nicht veranlassen in

entgegengesetzter Richtung zu gehen.

D ist ein Lager für ein zweites Abnehmsystem,

welches für den Abfall bestimmt ist; dasselbe ist ebenfalls mit dem Fuß A verbunden und zwar durch die Schraube D'. i ist ein

cannelirter Cylinder; k ein mit Leder überzogener

Cylinder, welcher durch einen Hebel und eine Feder gegen den Cylinder i gedrückt wird. Der Cylinder k kann sehr nahe an die Schienen gestellt werden, oder sie auch ganz

leicht berühren.

E ist ein Deckel, welcher die Zapfen des

Kämmcylinders bedeckt, der sich in einem am Fußgestell A befindlichen Lager dreht. Die Schraube E' hält diesen Deckel an seinem Platz.

l ist die Achse des Kämmcylinders, dessen äußerer

Durchmesser sich nach der Länge des zu behandelnden Faserstoffes richtet, ebenso

wie alle übrigen Theile des Mechanismus. m sind die

Zähne der Kämme, mit welchen ungefähr der halbe Umfang des Cylinders besetzt

ist; die aufeinander folgenden Reihen können in der Richtung, in welcher sie

arbeiten, und je nachdem dieß für das zu verarbeitende Material passend ist,

allmählich feiner und einander näher gestellt werden. Die Schienen n bewegen sich in der Richtung der Kämme, wie bei

der vorher beschriebenen Maschine. Der Theil o des

Kammcylinderumfanges ist nicht mit Kämmen besetzt, sondern cannelirt; der übrige

Theil dieses Umfanges p ist mit Tuch und Leder

überzogen, welche durch die Keile p' oder irgend ein

sonstiges Mittel befestigt seyn können.

Gang der Kämmmaschine. – Die Achse des

Kämmcylinders erhält eine ununterbrochene rotirende Bewegung in derjenigen

Richtung, nach welcher die Nadeln oder Kämme geneigt sind. Bei jeder Umdrehung,

welche er macht, liefert die Zuleitungsvorrichtung eine bestimmte Länge des

Vließes. Der Augenblick der Abgabe sowie die Menge hängt von dem Zwecke, den man

erreichen will, ab, welcher entweder darin besteht, wenig Abgang zu haben, oder

darin, ein sehr reines Product zu erhalten. In dem Augenblick, wo das Kämmen des

vorstehenden Vließtheiles beendigt ist, und das cannelirte Cylinderstück o vor den Cylinder f

tritt, drückt sich dieser stark gegen die cannelirte Fläche, um den gekämmten

Bart abzureißen, dessen sich dann das Cylinderpaar e,

f durch die nämliche Bewegung und das Adhäriren der Fasern an einander

bemächtigt. Sobald aber einen Augenblick später der mit Leder überzogene Theil

p vor den Cylinder e

kommt, drückt sich dieser gegen denselben, und der mit Leder überzogene Cylinder

f hebt sich; der zwischen e und f befindliche Theil des Vließes

macht dann eine rückgängige Bewegung, durch welche derselbe nach und nach und

vom Ende des Bartes angefangen der Wirkung der Kämme m ausgesetzt wird.

Man kann auch die rückgängige Bewegung des Vließes unmittelbar nach dem Kämmen

hervorbringen, oder man kann zwei Abnehmungen nach oder während des Kämmens, wie

später erklärt werden wird, dadurch rückgängig machen, daß man den Kämmcylinder hiezu

besonders einrichtet, wobei jedoch auf die Beschaffenheit und Länge der Faser

Rücksicht genommen werden muß.

Der Rückstand, welchen die Zähne der Kämme mit sich nahmen, wird sogleich durch

die Schienen ausgestoßen, und die zwei Cylinder k u.

i ergreifen denselben. Gibt man diesem

Cylinderpaar eine abwechselnde Kreisbewegung, ähnlich wie den Cylindern e und f, so kann man ein

zweites Band oder Vließ bilden; ist der Abgang jedoch so schlecht, daß sich dieß

nicht lohnt, so kann man denselben frei fallen lassen, oder ihn durch eine

Bürste oder einen Kamm entfernen.

Es ist aus diesem Verfahren ersichtlich, daß die absetzende und fortschreitende

Kreisbewegung der beiden Cylinderpaare e, f und i, k ein neues Band oder Vließ aus abgezupften

Stücken bildet, sey dieß nun aus gutem Stoffe oder aus den Ueberbleibseln. Zu

diesem Zwecke muß man die Größe, Zeitdauer und Geschwindigkeit der Bewegungen so

reguliren, daß die vorwärtsschreitende Bewegung des Bandes immer mehr als die

rückgängige beträgt, und was das Kämmen des hinteren Bartstückes anbelangt, so

muß, damit dasselbe für lange Fasern gut vor sich geht, die rückgängige Bewegung

mit einer geringeren Geschwindigkeit, als diejenige des Kammes ist, gemacht

werden.

Von den Mitteln, durch welche diese Wirkungen hervorgebracht werden können, gebe

ich hier die zwei folgenden an:

1) Wird der mit Leder überzogene Druckcylinder f

mittelst des Hebels Z und seines Zubehörs an den

cannelirten Theil o der Kämmwalze angedrückt, so

kann diese Berührung allein schon die vorwärts gehende Bewegung des Walzenpaares

e, f verursachen, ebenso wie ein starker Druck

des Cylinders e gegen die elastische Fläche p den Rückgang zur Folge hat. In diesem Falle muß

der Hebel Z sich um den Punkt X drehen.

2) In Fig.

7 ist q ein Getriebe, welches

abwechslungsweise in die gezahnten Sectoren t und

u eingreifen kann. Auf den Achsen r und s der Sectoren

sind noch zwei vollständig gezahnte Räder befestigt, welche durch die punktirten

Kreise w und x

angedeutet sind, und, da sie in einander eingreifen, sich in entgegengesetzten

Richtungen bewegen. Diese Räder erhalten eine ununterbrochene drehende Bewegung

von der Achse des Kämmcylinders aus, und machen in derselben Zeit auch eine

gleiche Anzahl von Umdrehungen. Das Getriebe q ist

auf der Achse der Cylinder e oder i, Fig. 5 befestigt, oder

steht wenigstens mit denselben in Verbindung.

Aus dieser Anordnung geht hervor, daß man das Getriebe q beliebig vor- oder rückwärts laufen lassen kann, sowie alle

diejenigen Theile welche von dem Getriebe abhängen. Auch ist leicht einzusehen,

daß man durch Verändern der Länge oder des Durchmessers der gezahnten Sectoren

die Zeitdauer und Geschwindigkeit der hervorzubringenden Bewegungen zu reguliren

im Stande ist.

Aber dieses Mittel wäre hier ohne die an den Sectoren angebrachte Vervollkommnung

nicht brauchbar; letztere besteht darin, daß einige der ersten Zähne t' und u' der Sectoren

um Achsen t'' und u''

beweglich gemacht wurden; sie sind außerdem durch die Federn v, v, deren Stärke sich nach der zu übertragenden

Kraft richtet, über dem Niveau der übrigen Zähne erhalten. Durch diese Anordnung

geschieht das Begegnen mit dem Getriebe q ohne Stoß,

denn die in die Höhe gehobenen Zähne geben den Getriebzähnen anfangs nach, und

die Federn v müssen sich erst allmählich spannen,

während das gezahnte Fragment seine richtige Lage annimmt und das Getriebe auf

die festen Zähne überführt. Bei dieser Methode muß der Hebel Z sich um die Achse Y

bewegen, welche auch die Achse des Cylinders e ist,

und zu diesem Zweck sind die Träger C auf jeder

Seite mit einem cylindrischen Lager Y', Fig. 6,

versehen, in denen die hohlen Hebelzapfen liegen, die selbst die Lager für die

Cylinderhülse e abgeben, welche durch die Zapfen der

Hebel Z hindurchreichen. – Was die Bewegung

der Achse h' anbelangt, so ertheilt man sie

derselben von der Achse l des Kämmcylinders aus, und

zwar durch ein auf dieselbe aufgestecktes Excentricum, in welches das mit einer

Rolle versehene Ende eines Hebels eingreift, der auf der Achse h' befestigt ist. Diese Einrichtung bedarf keiner

näheren Erklärung.

Die zwei aus der Maschine kommenden Bänder oder Vließe können durch Trichter

geleitet, und von Abnehmwalzen mit zwar ununterbrochener, aber vor- und

rückgängiger Bewegung angezogen werden.

Verschiedene Zuleitungsvorrichtungen für die

Kämmmaschine.

Im Vorhergehenden wurde nur die allereinfachste Speise- oder

Zuleitungsvorrichtung für die Kämmmaschine beschrieben, sie würde jedoch nicht

für alle Fälle und alle Stoffe passen. Abgesehen von den Vorrichtungen dieser

Art, welche an anderen Maschinen gebräuchlich sind, und die man auch hier

anwenden könnte, construirte Heilmann folgende

neue.

Erste Zuleitungsvorrichtung.

Fig. 8

stellt einen Querschnitt derselben dar.

l Kämmcylinder. f

Druck-, Abnehm- und Streckcylinder, wie in Fig. 5.

a cannelirter Zuleitungscylinder; a'' Pressionscylinder zu demselben.

b ein mit Tuch und Leder überzogenes Lineal; b' Drehungszapfen desselben; b''' Arm, welcher das Lineal mit dem Zapfen b' verbindet. c

Feder oder Gewicht, welches auf das Lineal b

wirkt.

Diese Theile sind den in Fig. 5 mit

denselben Buchstaben bezeichneten analog.

c' Schraube, womit der Punkt genau regulirt

werden kann, bei welchem die Wirkung der Feder c

auf das Lineal aufhört.

x zweites parallel zu b abgeschärftes Lineal.

x' Arm, welcher das Lineal x trägt.

x'' Drehungszapfen, welcher auf dem Arm b''' befestigt ist, und um welchen sich der Arm

x' wie um ein Scharnier drehen läßt, wenn er

von einem Excentricum aus bewegt wird.

y Kamm, zwischen welchem der zu bearbeitende

Stoff hindurchgezogen wird, und dessen beide Enden an den Seitenträgern

befestigt sind.

Gang dieser Vorrichtung. – Die beiden

Speisecylinder bringen die Baumwolle oder die Wolle zwischen das Walzenpaar

f, l, wie bei den

Baumwoll-Streckmaschinen. Im Augenblick des Kämmens wird die Stange

x''' von Oben nach Unten gezogen, und zwingt

den Hebel x' sich um seine Achse x'' zu drehen, bis das Lineal x dem Lineal b

begegnet, um den Anfang des Vließes wie in einer Zange festzuhalten, worauf

die Bewegung jedoch um die Achse b' noch

fortgesetzt wird, so daß das Lineal b einen

kleinen Kreisbogen (durch die Linie 1–2 angezeigt) beschreibt. Auf

diese Weise wird der vorstehende Theil des Bandes oder Vließes allmählich

den Zähnen der Kämmwalze l genähert. Nach dem

Kämmen geht die Stange x''' wieder in ihre

frühere Lage zurück, und mit derselben der gekämmte Bart, welcher sogleich

zwischen die Zähne des Kammes y tritt. Die

Stellschraube c' begegnet dann dem für sie

bestimmten festen Punkte auf dem Maschinengestell, wodurch die aufwärts

gehende Bewegung des Lineals b gehemmt wird,

während das Lineal x sich noch bis zu der Stelle

zurückbewegt, von welcher es ausgegangen war.

Zweite Zuleitungsvorrichtung.

Fig. 9

ist eine Seitenansicht derselben; sie gleicht der vorher beschriebenen,

daher auch die entsprechenden Theile mit denselben Buchstaben bezeichnet

wurden. Von der vorhergehenden unterscheidet sie sich dadurch, daß die

Zuführungscylinder durch zwei oder mehrere Reihen von Nabeln oder Stacheln

d, d ersetzt sind, und daß der Kamm y um die Achse e

beweglich gemacht ist. Dieser Kamm tritt übrigens von Unten nach Oben durch

die Fasern, statt von Oben nach Unten, und die Achse x'' ist um einen am Gestell befestigten Zapfen beweglich, welcher

auch der Verlängerung des Hebels z angehört, so

daß die Zange x, b sich von dem Cylinder f entfernen oder sich demselben nähern kann, und

zwar in der Richtung des zu kämmenden Stoffes. Diese Bewegung wird durch ein

Excentricum hervorgebracht.

Das Zurückgehen der Zange von den Cylindern e, f

findet während des Abreißens des Bartes statt, worauf gleich wieder das

Kämmen und Annähern wie bei der vorher beschriebenen Zuleitungsvorrichtung

erfolgt. Nach dem Kämmen nimmt die Zange wieder die erste Lage an, nämlich

diejenige, wo sie den Cylindern am nächsten ist, und hierdurch wird das Band

zwischen den Nadeln d, d allmählich vorwärts

gezogen. Diese Nadeln sind an dem Hauptgestell befestigt. Der kleine Hebel

g hängt mit dem Kamme y und seinem Zubehör zusammen, und liegt zwischen zwei Stiften,

welche ihn bei ihrer auf- und abwärtsgehenden Bewegung mitnehmen.

Durch bloße Betrachtung der Zeichnung wird klar, daß während sich die Zange

zurückzieht, der Kamm y an seinem Platze bleibt;

ebenso kann man sich überzeugen, daß bei gehörigem Spielraum zwischen den

beiden Stiften und einer verhältnißmäßigen Länge des Hebels g der Kamm und die Zange in ihrer gleichzeitigen

Bewegung sich nicht hindern können.

Dieser Mechanismus kann auch so abgeändert werden, daß die Zange wie bei der

vorher beschriebenen Zuleitungsvorrichtung ihre Lage nicht ändert, dagegen

aber, und zwar durch die nämlichen Mittel, die drei Kammreihen y, d, d, sowie die damit verbundenen Theile

vor- und rückwärts bewegt werden.

Dritte Zuleitungsvorrichtung.

Diese Methode ist in Fig. 10

dargestellt.

Der Cylinder a, welcher entweder cannelirt, oder

mit Leder, Tuch oder einer andern Substanz überzogen ist, dreht sich in

entgegengesetzter Richtung, um das Vließ vorwärts zu bewegen, welches durch

die Leitung b von Oben nach Unten geführt wird.

Diese Leitung ist nicht mit Leder überzogen, und endigt in einer scharfen

Kante. Unabhängig von seiner vorwärts gehenden Bewegung macht der Cylinder

a mit der Leitung b gleichzeitig bei jeder Umdrehung eine Oscillation, wobei er

abwechslungsweise zwei verschiedene Lagen annimmt, die eine während des

Kämmens, die andere in dem Augenblick wo der Bart weggezupft wird.

Bei dieser Anordnung kann man mit Nutzen von dem Kamme y, Fig. 8, Gebrauch machen.

Die gewünschten Bewegungen werden wie folgt hervorgebracht.

Die Leitung b endigt auf beiden Seiten mit einem

Lappen oder Flügel. Diese Lappen sind mit Löchern versehen, durch welche die

Fortsetzung der Cylinderachse a leicht geht;

außerdem befindet sich an einem der Lappen noch ein Hebel x' mit einer Zugstange x'''.

Auf derselben Cylinderachse a und auf derselben

Seite sind auch zwei gezahnte Räder aufgesteckt, wovon das eine p mit auswärts stehenden Zähnen sich auf der

Achse drehen läßt, während das andere q mit

einwärts stehenden Zähnen befestigt ist. Ein Getriebe r greift zu gleicher Zeit in beide Räder und dreht sich frei auf

dem Zapfen s, welcher an dem Hebel x' angenietet ist. Das Rad q erhält von außen her die vorwärts gehende

Bewegung mit Unterbrechungen, welche zum Zuleiten des Vließes nothwendig

sind, und zwar findet die Bewegung und der Stillstand zu der Zeit statt,

welche man für die passendste hält.

Im Augenblick des Kämmens wird die Stange x'''

und mit derselben der Hebel x' gehoben, was die

Leitung b und den Cylinder a in eine der vorhin erwähnten Stellungen

bringt, wobei die Fasern dem Kamme genähert und unter einem spitzen Winkel

umgebogen werden, wodurch das Festhalten derselben noch erleichtert

wird.

Nach dem Kämmen geht die Stange x''' wieder

abwärts und gibt der Leitung f und dem Cylinder

a die Stellung, von welcher eben noch die

Rede war. Die gekämmten Fasern werden dann von dem Cylinder f nach einer gewissen Richtung ausgezogen. Die

Gleichzeitigkeit der Bewegung für die Leitung b

und den Cylinder a wird durch ihre Vereinigung

mittelst des Räderwerks p, q und r hervorgebracht.

In Fällen, wo der Stoff sehr stark gekämmt werden muß, kann man den

cannelirten und den kämmenden Theil von einander unabhängig machen, ohne der

Maschine den Charakter einer rotirenden Maschine, wie sie in Fig. 5 und 6

dargestellt ist, zu nehmen.

Diese Modification ist in Fig. 11

dargestellt.

f Auszugscylinder. o

cannelirter Walzentheil, dem ein Lederüberzug vorausgeht und folgt. o' ein Paar Segmente, welche sich frei auf der

Kämmcylinderachse drehen können, und von denen sich eines auf jeder Seite

der Achse befindet. Auf diesen Segmenten ist der cannelirte Theil o befestigt. o''

gezahntes Rad, welches mit den Segmenten aus einem Stücke ist und seine

Bewegung durch ein Getriebe und eine Welle erhält, die parallel zur

Kämmcylinderachse liegt.

Aus dieser Anordnung geht hervor, daß man für jede Umdrehung der Cannelirung

oder für das einmalige Kämmen den Kammcylinder m

so oft umlaufen lassen kann, als man es für nöthig erachtet, und zwar ohne

Zeit zu verlieren.

II. Beschreibung der von Schlumberger

und Comp. construirten Maschinen.

Wenn man vorstehendes Patent von Heilmann studirt hat, so

wird man die von Schlumberger und Comp. construirten,

anscheinend sehr complicirten Maschinen unschwer verstehen. Wir werden bei deren

Beschreibung nachstehende Ordnung befolgen:

1) Aufzupf- oder Entwirrmaschine;

2) Kämmmaschine für mittelstapelige Faserstoffe;

3) Kämmmaschine für langstapelige Faserstoffe;

4) Kämmmaschine für kurzstapelige Faserstoffe.

1. Aufzupf- oder Entwirrmaschine (Démêloir).

Fig. 12

Seitenansicht nach einer auf der Motorwelle senkrecht stehenden Ebene.

Fig. 13

Ansicht der Maschine von oben.

A Ständer des Gestelles der Maschine, auf welchen

die Achsen aller Organe ruhen.

A' Traversen, welche die Ständer A verbinden.

B Führer, welcher am Gestell angebracht ist und die

Wolle den speisenden Nadelwalzen zuführt.

C, D Speise- oder Zuführwalzen, welche auf

den Hebeln E angebracht sind und zu gleicher Zeit

eine schwingende und eine drehende Bewegung machen.

Die schwingende Bewegung wird durch die mit den Hebeln E verbundenen Kurbeln F

hervorgebracht.

Die drehende Bewegung wird durch vier Organe veranlaßt, nämlich: eine endlose

Schraube G, welche auf dem Zapfen der Kurbeln F angebracht ist, ein Zahnrad H, eine andere endlose Schraube J, welche

auf der Welle des Zahnrades H angebracht ist, und

ein zweites Zahnrad K, welches auf die Welle der

untern Zuführwalze C aufgesteckt ist.

L streckende Nadelwalze mit Stäbchen oder Schienen

M: sie faßt die von den Walzen C, D zugeführte Wolle.

N Excentrics, welche die Stäbchen M führen; sie sind der Art adjustirt, daß sie sich

auf der Seite der Zuführung am Boden des Raumes zwischen den Nadeln

befinden, hingegen auf der Seite der Streckwalzen O,

O', über die Nadeln vorstehen.

O, O' übereinanderliegende Walzen, welche die von

der Nabelwalze L abgegebene Wolle strecken; die

Zapfen der obern Walze liegen frei in zwei Gabeln.

Das Zugsystem besteht:

aus zwei Walzen P, P' die parallel über einander

liegen; die Zapfen der obern Walzen liegen frei in Gabeln oder Schlitzen; ferner

aus einem Trichter Q, durch den die aus den

Streckwalzen O, O' hervorkommende Wolle geht.

R ist die Treibwelle, und allen vorher erwähnten

Organen wird die Bewegung auf folgende Weise mitgetheilt:

1 und 2 sind Zahnräder auf der Welle R.

Das Rad 1 überträgt die Bewegung auf die mit eingelegten Stäbchen versehene

Nadelwalze L und auf das Zugsystem P, P' mittelst der Räder 3, 4, 5, 6, 7 u. 8. Man

bemerkt, daß das Getriebe 5, welches auf der Welle des Rades 4 sitzt, zugleich

in die beiden Räder 6 u. 7 greift, zwischen denen es sich befindet.

Das Rad 2 treibt mittelst der Zahnräder 9 u. 10 diejenigen Organe, welche die

schwingende und drehende Bewegung der Zuführwalzen C

und D hervorbringen.

Gang der Maschine. Nachdem das Material zwischen die

Zuführwalzen C, D gebracht worden ist, wird es von

der mit Stäbchen versehenen Nadelwalze L erfaßt. In

Folge der schwingenden Bewegung der Walzen C, D muß

die Wolle abwechselnd in die Nadeln der Walze L

gelangen und aus denselben heraustreten, so daß die Fasern nach und nach

bearbeitet und gestreckt werden, bis sie, von den Zuführwalzen losgelassen, von

der Walze L fortgezogen werden. Die Stäbchen der

letztern nehmen sie alsdann von den Nadeln ab und übergeben sie den Streckwalzen

O, O'; von diesen ab geht das Wollband in den

Trichter Q und wird dann von den Zugwalzen P, P' angezogen, welche es in eine Kanne fallen

lassen.

2. Kämmmaschine für halblange oder

mittelstapelige Faserstoffe.

Diese Maschine führt vier Operationen aus, welche folgende sind:

die Speisung, d.h. den Gang des zu kämmenden Materials, welches der Maschine in

unterbrochener Weise geliefert werden muß;

das eigentliche Kämmen, d.h. die Reinigung des Kopfes eines Stapels von Fasern;

das Abreißen,

welches darin besteht, den bereits gekämmten Stapel von dem nicht gekämmten

Theil zu trennen, wobei aber gleichzeitig das Schwanzende dieses Stapels gekämmt

wird;

das Putzen, welches den Zweck hat, die Kämme und andere Theile welche zum Kämmen

gedient haben, zu reinigen.

Die Kämmmaschine, welche diese Operationen verrichtet, ist in Fig. 14 im Profil im

Moment der Speisung dargestellt; in Fig. 15 im

senkrechten Querschnitt, parallel mit der Ebene der Fig. 15 im Moment der

Abreißoperation.

Die vier aufgezählten Operationen werden mit Hülfe von sieben Hauptorganen

ausgeführt, welche direct mit der Wolle in Berührung kommen, es sind: die Zange, die Trommel, der

Speiseapparat, der Abreißapparat (appareil d'arrachage), der

feste Kamm, der Zugapparat (appareil d'appel) und der Putzapparat.

Zange. – Dieses Organ besteht aus zwei Backen,

von denen die eine a (Fig. 14 u. 15) am

Ende mit Tuch und Leder, die andere b mit drei

Riffeln versehen ist.

A, B sind zwei Hebel, welche sich um die Welle e drehen und auf denen die Backen a u. b befestigt

sind.

Der an der Welle e befestigte Hebel B wirkt durch den Impuls der Kurbel f, die ihm eine hin- und hergehende Bewegung

ertheilt. Der andere Hebel A hingegen ist frei auf

der Welle, und die Federn G suchen ihn gegen das

Gestell gestützt zu halten – eine Stellung die er nur verläßt, um einen

Theil der durch die Kurbel f veranlaßten Bewegung zu

beschreiben, sobald die Backe b sich auf die Backe

a legt und diese mit sich nimmt, wobei die

Federn G gespannt werden.

Trommel. – Sie besteht aus zwei Scheiben, auf

denen zwei mit Kämmen h versehene Segmente und zwei

mit Leder garnirte Segmente i befestigt sind. Diese

Trommel macht eine halbe Umdrehung für die vier Operationen der Maschine.

Speiseapparat. – Er besteht aus Nadeln, welche

Kämme c bilden, die sich zwischen Stäbchen oder

Schienen o befinden. Dieses Organ ist mit Hülfe der

Hebel C, O auf dem Hebel A der untern Backe der Zange angebracht und folgt den Bewegungen

dieser Backe. Außerdem finden noch zwei andere wiederkehrende Bewegungen statt;

eine, wodurch die Nadeln abwechselnd zwischen den Stäbchen hervorkommen und sich

zwischen dieselben zurückziehen, dann eine, welche das ganze Speisesystem von

der Zangenbacke b entfernt und derselben nähert. Die

erstere dieser Bewegungen wird mit Hülfe der Haken j

bewirkt, welche mit dem Schlitz einer obern Traverse des Gestelles (Fig. 14)

verbunden sind; die zweite erfolgt mittelst des Excentricums k, der Hebel l, m, der

Stange n und der Hebelwelle p.

Abreißapparat. – Er besteht aus zwei Walzen,

von denen die eine D geriffelt, die andere E (Fig. 15) mit Tuch

oder Leder überzogen ist; diese Walzen werden mittelst der Stangen und Hebel 4,

5, 6, 7, 8 und des Gewichts F gegen einander

gedrückt. Das Abreißen erfolgt auf zwei Hebeln H,

welche durch das Gewicht F das Bestreben erhalten

aufwärts zu gehen, was sie während eines Augenblicks nöthigt, gegen die festen

Punkte 10 (Fig.

14) gestützt zu bleiben.

J ist eine Welle, an welcher die Federn G (Fig. 15) angehängt

werden, und mit welcher zwei andere Hebel K

verbunden sind, denen durch die Excentrics L eine

wiederkehrende Bewegung ertheilt wird.

Die Hebel K stehen mit denen H mittelst der federnden Stangen M und der

Hebel N in Verbindung, der Art, daß die erstern

Hebel auf die letzteren nur während ihres Niederganges wirken können. Die

aufwärtsgehende Bewegung der Hebel H wird durch das

Gewicht F hervorgebracht, so, daß wenn sich diese

Hebel beim Aufsteigen gegen die festen Punkte 10 stützen, dann die ihre Bewegung

fortsetzenden Stangen M die Hebel N um ihre Achsen E

drehen und die Walzen D gegen das Segment i der Trommel drücken.

Fester Kamm. – Dieser Theil der Maschine

besteht aus einer mit Nadeln versehenen Platte r

(Fig.

15) und ist an den Schlitzen 14 zweier Hebel P angebracht, welche auf der Welle q

befestigt sind und während eines Augenblicks auf den festen Punkten 15

ruhen.

Mittelst des Excentricums R und der Hebel s, t wird dieser Kamm intermittirend aus seiner

festen Stellung gehoben.

Zugapparat. – Er besteht aus zwei gewöhnlichen

Zugwalzen X, Y, welche eine ununterbrochene drehende

Bewegung erhalten, ferner aus einem veränderlichen Trichter V.

Putzapparat. – Er besteht aus einer Bürste U, einer Streichtrommel W, welche sich beide regelmäßig drehen, und aus einem schwingenden

Kamm Z.

Die hier beschriebenen Organe werden sämmtlich durch eine Reihe von Zahnrädern

(Fig.

14) in Betrieb gesetzt, welche ihre Bewegung von einer Treibrolle

erhalten, die sie von dem Hauptmotor durch einen Laufriemen empfängt. Die

punktirten Linien bezeichnen die Stellung der Laufriemen.

(Die Fortsetzung folgt im nächsten Heft.)

Tafeln