| Titel: | Der rauchverzehrende Apparat von Prof. P. T. Meißner. |

| Fundstelle: | Band 149, Jahrgang 1858, Nr. CXIII., S. 404 |

| Download: | XML |

CXIII.

Der rauchverzehrende Apparat von Prof. P. T. Meißner.

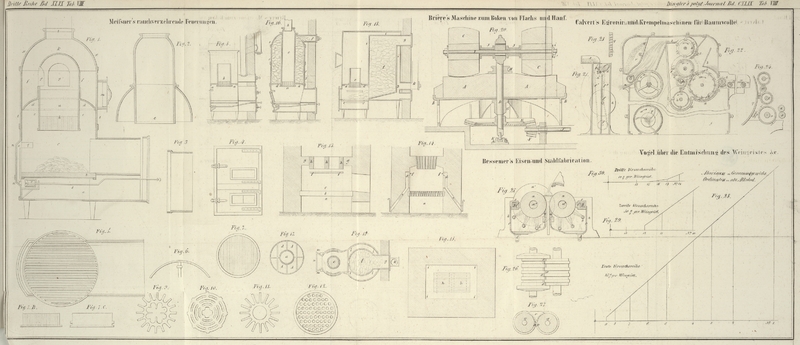

Mit Abbildungen auf Tab.

VIII.

Meißner's rauchverzehrende Apparat.

Hr. Robert Johanny brachte in der Versammlung des

österreichischen Ingenieurvereins am 24. April d. J. seine für Oesterreich und das

Ausland patentirte Erfindung einer neuen Feuerung zur Sprache und veröffentlichte

über dieselbe in Nr. 17 der „Neuesten Erfindungen“ eine

ausführliche Mittheilung, welche wir S. 234 in diesem

Bande des polytechn. Journals wiedergegeben haben. Die Redaction der

„Zeitschrift des österreichischen Ingenieurvereins“ hat

dann Hrn. Prof. Meißner ersucht, sich über Hrn. Johanny's Feuerung in ihrer Zeitschrift auszusprechen und

den von ihm bezüglich derselben eingesendeten Artikel im 5ten Heft laufenden

Jahrgangs S. 98 veröffentlicht. Wir entnehmen jenem Artikel im Folgenden das

Wesentliche; Hr. Prof. Meißner sagt:

„Ich melde:

1) daß ich Hrn. Johanny für einen von Jenen halte, die

mit der Wärmelehre noch nicht im Reinen sind, und daher mehr versprechen, als

irgend Jemand vollständig zu leisten vermag;

2) daß das Experiment der rauchlosen Verbrennung von mir bereits vor 12 Jahren

vor vielen Bleichern und andern Zeugen in Zöptau ausgeführt worden ist;

3) daß aber der Ofen des Hrn. Johanny, so wie er vorgezeigt

wurde, trotz der rauchlosen Verbrennung, in der Anwendung weniger

leisten wird, als jener rauchverzehrende Apparat, den ich schon vor 12 Jahren

dem Eisenwerksbesitzer in Zöptau, Hrn. Franz Klein,

ausschließlich privilegiren ließ, und wovon die Copie der versiegelten

Beschreibung des Privilegiumsgegenstandes unten als Beilage folgt. Nebst dieser Beilage erachte ich es für nothwendig, den

Leser auch auf meine in der Zeitschrift des österreichischen Ingenieurvereins,

1854 Nr. 1 (daraus im polytechn. Journal Bd.

CXXXII S. 18 und 101) gegebene

„systematische Zusammenstellung der Mittel zur Ersparung des

Brennmaterials bei Abdampfungsanstalten“ aufmerksam zu machen. In

dem Abschnitt „über die Anwendung der sogenannten rauchverzehrenden

Apparate (Bd. CXXXII S. 23) habe ich nämlich zuerst – auf

wissenschaftlicher Grundlage – alle jene Vorgänge combinirt, welche für

die Zwecke der Rauchverbrennung zusammenwirken müssen, wobei die Form des Apparates

gar mannichfaltig variiren kann.

Wien, am 29. Mai 1858.

P. T. Meißner.“

Beilage.

Beschreibung des rauchverzehrenden Apparates, durch dessen

Hinzufügung alle Heizanstalten ohne Ausnahme sehr wesentlich verbessert

werden.

Seit vielen Jahren schon hat man die Heizanstalten aller Art durch Verbrennung des

abgehenden Rauches zu verbessern gesucht, jedoch ohne glücklichen Erfolg, weil man

sich weder über die Bedingungen des Gelingens, noch über die Ursachen des Mißlingens

vollständige Rechenschaft zu geben wußte.

Alle diese Versuche hier ausführlich zu erörtern, würde überflüssig seyn; um der

Deutlichkeit der zu gebenden Beschreibung willen ist es jedoch nothwendig, jene

beiden Versuche mit einigen Worten zu berühren, von denen noch am ersten zu hoffen

schien, daß sie sich für die allgemeine Anwendung eignen dürften.

Der erste dieser Versuche beruhte auf der Vorkehrung, daß man den abgehenden Rauch

durch ein unmittelbar vom Feuer berührtes Rohr strömen ließ, damit derselbe

wiederholt erhitzt und verbrannt werde. Der Erfolg war indeß – auch abgesehen

von den anderweitigen Unbequemlichkeiten – ungünstig, weil es an Sauerstoff

zur Verbrennung des Rauches fehlte. Er blieb auch ungünstig, als man dem erhitzten

Rauche frische Luft zuströmen ließ, weil dadurch jene hohe Temperatur verloren ging,

die unter den Bestandtheilen des Rauches namentlich den Holzessig und das

Kohlenoxydgas zu ihrer Verbrennung erfordern, und weil, selbst wenn diese hohe

Temperatur durch künstliche Mittel herbeigeführt wurde, die beiden Ströme des

Rauches und der Luft größtentheils unvermischt nebeneinander das Rauchrohr

durchzogen, ohne zu verbrennen.

Der andere Versuch fußte auf die Etablirung zweier Feuerstellen, so zwar, daß auf der

einen größeren das Hauptfeuer unterhalten, der abgehende Rauch aber unter den Rost

der zweiten kleineren Feuerstelle geführt und durch ein auf dem kleinen Roste

vorfindiges Kohlenfeuer verbrannt werden sollte. Aber auch dieser glückte nicht,

weil das Kohlenfeuer selbst so viel Sauerstoff consumirte, daß die zur Verbrennung

des Rauches erforderliche Menge desselben nicht mehr dargeboten werden konnte, ja

nicht selten sogar das Kohlenfeuer erstickte.

Durch Beachtung dieser Umstände und der aus einer Reihe von sehr mühevollen

Untersuchungen und Beobachtungen hervorgegangenen Daten nun gelang es dem Erfinder,

endlich die Bedingungen, unter welchen die rauchverzehrende Feuerung möglich wird,

wie nachstehend zu folgern:

1) Der Feuerraum muß so klein wie möglich gehalten werden, damit eine sehr intensive

Hitze darin vorwalte. Es muß ferner

2) der abgehende Rauch mit der zu seiner vollständigen Verbrennung hinreichenden

Menge frischer und warmer Luft gehörig vermischt, und nur dann erst

3) wiederholt einer solchen Erhitzung ausgesetzt werden, als die Verbrennung fordert,

was aber auch durch ein Mittel zu geschehen hat, welches den Sauerstoff nicht selbst

consumirt, aus dem oben erwähnten Grunde.

4) Alle diese Bedingungen sollen aber auch – damit die Erfindung gemeinnützig

werden könne – auf so einfachem Wege erreicht werden, daß die Vorrichtung bei

Feuerungen aller Art, von der größten Heizanstalt bis zum kleinsten Stubenofen,

leicht anzubringen, nicht kostspielig und so einfach zu handhaben sey, daß es

überflüssig würde, zur Regierung der künstlichen Maschine ein großes Genie in dem

Kamine einzulogiren.

Allen diesen Bedingungen glaubt nun der Erfinder durch seine neue Einrichtung

entsprochen zu haben, die er hier folgend mit Bezug auf Tab. VIII in der Art

beschreibt, wie sie im Ofen für die Heizung mit erwärmter

Luft angebracht ist.

Fig. 1 der

gußeiserne Ofen;

a der Aschenherd;

b der Rost (Fig. 5 im Grundriß),

welcher auf 18 Zoll Durchmesser 25 Roststäbe hat und also sehr viel Luft durchlassen

kann;

c der Feuerraum, welcher durch eine

d Kuppel von Gußeisen geschlossen ist; diese Kuppel

enthält aber in ihrer Mitte einen

e gußeisernen hohlen Cylinder, welcher wieder am oberen

Ende in

f eine kleinere Kuppel endigt, die an

g drei Seiten durchbrochen ist. In der unteren Mündung

enthält der Cylinder e mittelst Bajonetschluß e (Fig. 2)

h den sogenannten Brenner, d.

i. eine 3 bis 4 Zoll hohe im Durchmesser 9 Zoll haltende Gußeisenmasse (Fig. 7A im Grundrisse, Fig. 7B im Profil, Fig. 7C im Querprofil dargestellt), die dergestalt mit i vielen Oeffnungen durchbrochen ist, daß sie gleichsam

ein Aggregat von senkrecht stehenden Platten darstellt und durch ihre Zwischenräume

etwas mehr Raum zum Durchzuge des Rauches darbietet, als das weiter oben angebrachte

Rauchrohr. Neben dieser Einrichtung trägt ferner der Ofen

k eine große Kuppel, die mit

l, m zwei Tubulaturen versehen ist, damit das Rauchrohr

an einer oder der anderen Stelle angesetzt werden kann. Auch findet sich im Vierte

des Umkreises vom ganzen Ofen

n eine doppelte Wand vor, so zwar, daß sie

o einen Canal oder auch mehrere im Umkreise vermehrte

Canäle bildet, durch welche der Aschenfall bei

p und der Feuerraum bei

q mit einander in Verbindung stehen, welche Verbindung

aber auch aufgehoben werden kann, sobald der zu dieser Absicht angebrachte

r Schuber (welcher in Fig. 6 auch im Grundrisse

dargestellt ist) mittelst

s der Schubstange vorgeschoben wird. Minder wesentlich

für den vorliegenden Zweck und daher nur oberflächlich zu berühren sind noch: die

Heiz- und Aschenthüre Fig. 4 (und ein

Ansatzstück Fig.

3) für jene Fälle, wo der Mauerdicke wegen der Ofenhals zu verlängern

ist.

Die Wirkung dieses Ofens hat sich bereits in einer Reihe von Versuchen in folgender

Weise nachgewiesen:

Wird auf dem Roste nur ein kleines Feuer (so wie es das eingezeichnete Brennmaterial

andeutet) angezündet, so ist ohnehin Ueberfluß an Luftzutritt vorhanden und es

erfolgt bald ein lebhaftes Brennen. Weil aber Flamme und Rauch keinen anderen Ausweg

finden als die engen Durchlässe des Brenners bei i, so

entsteht dort sehr bald eine so intensive Hitze, daß der Brenner glüht, und dann

eine so lebhafte Strömung der Luft erzeugt wird, daß man die Heizthüre offen lassen

kann, ohne daß der Rauch heraustritt. Von diesem Augenblick an entweicht auch durch

den Schornstein nur Wassergas, Stickgas und Kohlensäure und allenfalls etwas

Kohlenoxydgas. Daß aber von da an aller Rauch wirklich verbrennt, das erfolgt: weil

der wenige gerade aufsteigende Rauch der größten Hitze ausgesetzt ist und schon

unterhalb dem Brenner verbrannt wird, und die in der Peripherie austretenden Theile

des Rauches mit der im Umkreise des Rostes eintretenden frischen Luft allmählich in

die Kuppel d aufsteigen, dort die bereits von den

Seitenwänden t abgekühlten und daher schwerer gewordenen

Theile verdrängen und späterhin wieder von anderen verdrängt werden, auf diesem Wege

jedoch innig vermischt, zuletzt den Brenner erreichen und über dem Brenner, in u, eine sehr schöne große Flamme erzeugen. –

Dieser Cyclus geht dann auch ununterbrochen so regelmäßig fort, daß auch selbst beim

Nachlegen sehr feuchten Brennmaterials kein Rauch aus dem Schornstein entweicht, wenn der Brenner

zur Zeit des Nachlegens noch nicht erkaltet war.

Wird hingegen, wenn dieß der größere Bedarf fordert, mehr, und zwar so viel

Brennmaterial aufgelegt, daß es den ganzen Rost bedeckt, so tritt dann allerdings

eine unvollständige Verbrennung ein und wird viel mehr Rauch erzeugt; für diesen

Fall genügt es aber, den Schuber r zu öffnen, damit auch

Luft durch den Canal o, p, q in den Feuerraum treten

kann, welche, nachdem sie während ihres Durchganges durch o erwärmt worden ist, in den Feuerraum tritt, sich dort mit dem Rauche

mischt und auf die oben beschriebene Art endlich verbrennt. Die Erfahrung hat auch

dießfalls nachgewiesen, daß aus vor Augen liegenden Gründen bei den befolgten

Dimensionen im Verhältniß des größeren Feuers auch der Luftzutritt durch q vermehrt wurde und sich gleichsam selbst

regulirte.

Bei den vorgenommenen Versuchen zeigte es sich ferner, daß der den Brenner

enthaltende Cylinder e unter allen Theilen des Ofens am

heftigsten erhitzt wurde, weßhalb man denn auch, um den Ofengeruch zu vermeiden, den

Aufsatz t und die Kuppel k

darüber setzte; für Fälle jedoch, wo man diesen Umstand nicht scheut, kann der

Aufsatz t und k beseitigt

und statt dessen der Aufsatz Fig. 2 gewählt werden, an

welchem auch bei e der Bajonetschluß, welcher den

Brenner hält, bemerklich ist.

Doch keineswegs bindet sich die neue Erfindung streng an die eben beschriebene Form

des Ofens, sie läßt sich vielmehr allen Formen der Heizapparate adaptiren, wie in

einigen Beispielen dargethan werden soll.

Fig. 8 z.B.

ist ein Postamentofen, welcher, gleichviel ob aus Gußeisen, Eisenblech oder Thon

verfertigt, in a einen Boden enthält, welcher den

Feuerraum absperrt und den Brenner b trägt, so wie auch

c ein Lufterwärmungs- und Zuführungscanal

angebracht ist. Dieser Ofen kann aber äußerlich verziert werden, wie es beliebt.

Auch ist es keineswegs nothwendig, daß der Brenner immer die in Fig. 1 beschriebene Form

habe, obwohl diese die beste ist, weil sie die gleichförmigsten Durchzüge darbietet,

er kann vielmehr auch einen hinreichend langen Schlitz enthalten, oder wie Fig. 9, 10, 11, 12, oder auf

jede andere Weise durchbrochen seyn. Es genügt, wenn er Masse genug besitzt, um die

Hitze halten zu können, und eine solche Anzahl von engen Canälen darbietet, daß ihre

Summe wenigstens so viel Oeffnung gibt als das Rauchrohr.

Es ist ferner auf keine Weise nothwendig, daß der Brenner aus Gußeisen bestehe, er

kann vielmehr auch aus Schmiedeisen oder anderem haltbaren Metalle, oder auch aus

feuerfestem Thon und kieselartigen Erd- oder Steinarten, daher aus Topfstein,

Gestellstein, Quarzschiefer u. dgl., oder Porzellanthon, Kapselthon oder gemeinem

Ziegel- oder Hafnerthon gebildet werden, und er wird im letzten Falle sogar

einigen Vorzug erlangen, weil diese Substanzen gar keinen Sauerstoff consumiren,

während das Eisen in längerer Zeit dennoch ein wenig angegriffen wird. Besonders bei

größeren Feuerungen wird dann solches Material sehr zweckmäßig verwendbar seyn, weil

der Ofen und der Brenner bloß durch Maurer hergestellt werden kann, wie dieses z.B.

in Fig. 13

und 14 nach

der Länge und Breite senkrecht durchschnitten, in Fig. 15 aber im Grundriß

des Arbeitsortes angedeutet ist. Es bedeutet hierbei:

a den Aschenherd;

b den Rost;

c den Feuerraum;

d die Canäle für den Zulaß der Luft;

e gußeiserne Platten zur Erhitzung dieser Luft;

f die Ausmündungen, durch welche die erhitzte Luft

eintritt;

g das Gewölbe oder die Kuppel, in welcher der aus

Platten zusammengesetzte länglich viereckige

h Brenner sitzt;

i den Arbeitsort, an welchem dann der Ofen in solcher

Art weiter ausgebaut wird, als der jedesmalige Zweck erfordert.

Der mit dem Brenner versehene Ofen kann ferner auch auf die Art eingerichtet werden,

daß das Brennmaterial vorher gedarrt, gebraten oder verkohlt und dann erst verbrannt

wird, und es werden die zwei folgenden Skizzen hinreichend seyn, dieß

anzudeuten:

Fig. 16 der

Ofen von Guß- oder Schmiedeisen bis zur Höhe des Feuersackes, wie Fig. 1

eingerichtet, dann folgt:

a der Brenner, welcher oben

b unmittelbar mit hinreichend langem Rauchrohr verbunden

ist und mittelst des ihn umgebenden

c Cylinders auf dem

d starken Eisengitter ruht (welches Fig. 17 auch im Grundriß

bezeichnet ist). Das Ganze ist dann von dem

e Behälter des Brennmaterials dergestalt umgeben, daß

dieser zugleich vom Gitter d getragen wird. Dieser

Behälter ist auch mit

i einer Ladungsröhre versehen, welche zum Eintragen des Brennmaterials dient und

außerhalb der Mauer im Kamine mittelst eines wohl passenden Thürchens verschlossen

wird.

Es darf wohl kaum bemerkt werden, daß hier das Brennmaterial durch die Hitze des

Brenners gedarrt oder verkohlt wird, und daß bei jedesmaligem Schüren des Feuers das

Nachlegen bewirkt werden kann, indem man durch die Heizthüre und das Gitter d mit dem Schürhaken so lange stochert, bis genug

Brennmaterial herabfällt, während der Ersatz mit frischem Brennmaterial periodisch

durch f zu leisten ist. – Oder man kann den

Behälter e auch am unteren Theile g mit einer Tubulatur versehen, in welchem Falle sodann an dieser Stelle

das gedarrte oder verkohlte Brennmaterial herausgenommen und sogleich durch die

Heizthüre auf den Rost gebracht wird. Aber in diesem Falle wird es sodann auch

nothwendig, statt des Gitters d einen vollkommen

schließenden Boden (wie Fig. 8 in a) zum Träger des Brenners einzusetzen.

Eine etwas veränderte Form derselben Ofencombination zeigt Fig. 18 im

perpendiculären und Fig. 19 im horizontalen Durchschnitt. Dabei ist

a der Aschenherd;

b der Feuerherd;

c der auf beiden Seiten angebrachte und mit der bereits

oben beschriebenen Vorrichtung zum Verschließen versehene Canal für die Zuführung

der frischen Luft. Es enthält dieser Ofen ferner

d die den

e Brenner tragende Platte, und im Hintergrunde

f den Behälter, welcher durch die Tubulatur

g mit dem zu darrenden Brennmaterial zu füllen ist. Der

Behälter hat zugleich unmittelbar über seinem Boden eine in den Ofen mündende

h Oeffnung, durch welche beim Nachschüren so viel

Brennmaterial als beliebt mittelst des Schürhakens auf den Rost hervorgezogen

wird.– Es ist ersichtlich, daß bei diesem Ofen der Rauch den Behälter f an allen Seiten

i umströmen muß, bis er das

k Rauchrohr erreicht, welches man im Nebenzimmer nach

Verlangen zur Erwärmung benützen oder beliebigenfalls auch in demselben Local, in

welchem der Ofen steht, anbringen kann, so wie es bei

l in punktirter Linie angedeutet ist.

Diese wie die sub

Fig. 16 und

17

beschriebene Ofencombination ist auch bereits wie Fig. 1 mit allen Arten des

Brennmateriales versucht worden, und möchte vorzüglich für feuchtes moderiges Holz,

Torf, nicht backende Steinkohlen und insbesondere für Braunkohlen dort, wo man

anhaltendes Heizen nothwendig hat, sehr zu empfehlen seyn. Mit Holz oder Steinkohle

(nicht mit Torf) kann der Apparat Fig. 18 in den Wohnungen

der Armen (z.B. in Spinnstuben) sogar eine spärliche Beleuchtung gewähren, wie dieß

die Erfahrung zeigte, als in der Wand des Ofens Fig. 18 und zwar im

Horizont der vom Brenner ausgehenden Flamme eine conische Röhre m

eingesetzt und an der vorderen Seite n mit Fensterglas

verschlossen wurde.

Aus der hier gelieferten Beschreibung möchte es wohl unbezweifelt hervorgehen, daß

der Gegenstand derselben einen neuen Fortschritt in der

Feuerungskunde gewährt, daß aber das Neue keineswegs nur in dieser oder jener Form

der Apparate, sondern hauptsächlich in der Combination des Verfahrens zu suchen sey,

vermöge welcher der zu verbrennende Rauch, so wie es die oben sub 1, 2, 3, 4 angeführten Bedingungen erheischen, zuerst in möglichst

kleinem Feuerraume mit der hinreichenden Menge Luft vermischt, und dann mit selbst

wenig oder keinen Sauerstoff consumirenden Massen, welche im Feuerstrome des

einzigen vorhandenen Feuers (dieser möge auf- oder wie bei der Pultheizung

abwärts gehen) glühen, in so dünnen Strömen in Berührung gebracht wird, wie es die

Verbrennung fordert, was demnach auch als Gegenstand des ausschließenden

Privilegiums in Anspruch genommen wird.

Zöptau in Mähren, am 1. Mai 1846.

P. T. Meißner, pensionirt. k. k.

Professor.

Tafeln