| Titel: | Verbesserungen in der Fabrication von Eisen und Stahl, von Heinrich Bessemer in London. |

| Fundstelle: | Band 149, Jahrgang 1858, Nr. CXIV., S. 411 |

| Download: | XML |

CXIV.

Verbesserungen in der Fabrication von Eisen und

Stahl, von Heinrich Bessemer

in London.

Aus dem London Journal of arts, Febr. 1858, S.

73.

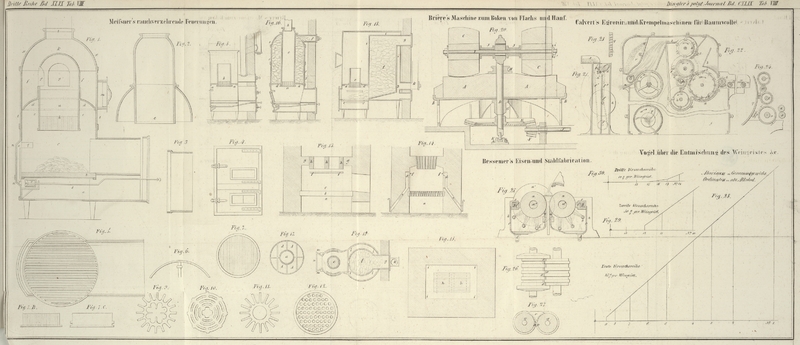

Mit Abbildungen auf Tab.

VIII.

Bessemer's Verbesserungen in der Fabrication von Eisen und

Stahl.

Diese, am 24. Januar 1857 in England

patentirte Erfindung besteht in der Fabrication von Stäben, Blech etc. direct aus

dem flüssigen Eisen und Stahl, statt diese Metalle in Formen auszugießen und

erkalten zu lassen. Hierzu benutzt der Patentträger ein Walzenpaar in einem dazu

eingerichteten Gerüst, beide Walzen horizontal nebeneinander liegend, welches in

Fig. 25

im Querdurchschnitt dargestellt ist. a, a stellen die

Walzen und a' hohle Kerne derselben dar, durch welche

ein abkühlender Wasserstrom geleitet wird, da die Walzen durch das zwischen

dieselben fallende geschmolzene Metall sehr stark erhitzt werden. Außer dieser

innern Abkühlung der Walzen kann deren Temperatur auch durch Anwendung von Wasser

auf ihrer äußern Oberfläche vermindert werden, zu welchem Ende sich die Röhren b, b von einem Ende der Walzen bis zum andern

erstrecken; jede dieser Röhren steht mit einem höher liegenden Wassertroge in

Verbindung. Auf der den Walzen zugekehrten Seite sind die Röhren b mit zahlreichen Löchern versehen, durch welche

Wasserstrahlen gegen die sich drehenden Walzen geschleudert werden; das Wasser fällt

alsdann auf den geneigten Boden c* der umschließenden

Kästen c, c zurück, und fließt durch die Röhren d, d ab.

An dem obern Rande der Kästen c, c sind Canäle e, e angebracht, in welche Holzblöcke f passen, deren vordere Seite concav ist und genau auf

die Walzen paßt; diese concaven Seiten sind mit Filz überzogen, um jeden

Wassertropfen von der Walzenoberfläche zu entfernen. Gegen die Hinteren Seiten der

Holzblöcke f drücken Federn g, welche jene dicht an den Walzen halten.

Um die Stäbe oder Blechplatten von den Walzen zu entfernen, wenn sie daran hängen

bleiben sollten, dienen zwei stählerne Abstreifeisen w,

w, welche sich über die ganze Länge der Walzen erstrecken und deren Enden

in Nuthen in dem Gerüst des Walzwerks eingelassen sind; durch Stellschrauben und

Keile werden sie in genauer Berührung mit den Walzen und den Ruthen gehalten. Wenn

Caliberwalzen angewendet werden, so greifen die Abstreifeisen w in dieselben ein. Die Stellung der Walzen und ihre Entfernung von

einander wird durch dieselben Mittel bewirkt, wie bei den gewöhnlichen

Stabeisen- und Blechwalzen. Ehe das flüssige Metall zwischen die Walzen

gegossen wird, müssen dieselben in genauer Berührung stehen, weil es sonst

durchfallen würde. Dieß kann durch einen belasteten Hebel bewirkt werden; die

bewegliche Walze fällt alsdann sogleich gegen die unbewegliche, wenn nichts zwischen

denselben befindlich ist; sobald sich aber das erstarrte Eisen zwischen den Walzen

anhäuft, geht der Hebel in die Höhe und die eine Walze entfernt sich von der andern,

bis sie von der Stellschraube zurückgehalten wird. Um das Abfließen des Metalles an

den Enden der Walzen zu verhindern, hat die eine Walze an den Enden hervortretende

Ränder, in welche die andere Walze paßt. Einen dieser Ränder zeigt Fig. 25 bei a' Der Raum zwischen den beiden Walzen bestimmt die

Stärke der Stäbe oder der Platten, welche dazwischen ausgewalzt werden. Statt der

Ränder oder Flantschen können aber auch Aufhalter angewendet werden; der

Querdurchschnitt Fig. 27 zeigt solche. p, p sind Caliber in

den Walzen q, und r, r sind

segmentartige Platten, welche in die Caliber p passen

und daher Aufhalter bilden, die das flüssige Metall zwischen den Calibern

zurückhalten.

Die Walzencaliber, welche Fig. 26 im Grundriß

darstellt, worin s, s den Querschnitt der Stäbe

bezeichnet, können aber auch die anderen bekannten Formen haben.

Um Platten oder Stäbe auf bestimmten Längen abzuschneiden oder zum leichten

Zerbrechen vorzubereiten, kann man die Walzen mit Riffeln, ihrer Achse parallel,

versehen. Diese Einrichtung ist zu mehreren Zwecken nützlich, z.B. um den Stahl in

kleine Stäbchen zu theilen, wenn er umgeschmolzen werden soll.

Das flüssige Metall wird aus einer Gießpfanne oder aus einem Tiegel zwischen die

Walzen gegossen, wie Fig. 25 zeigt; diese

drehen sich langsam um, und ihre kalten Oberflächen veranlassen sehr bald das

Erstarren des flüssigen Metalles, welches durch den Druck der Walzen zu Stäben von

dem Querschnitte der Caliber zusammengepreßt wird. Die weitere Verarbeitung der auf

diese Weise erhaltenen Eisen- und Stahlstäbe oder Platten wird durch Hämmer

und Walzen bewirkt.

Tafeln