| Titel: | Beschreibung von Verbesserungen an dem Spulapparat der Schußspulmaschine Tranchat'schen Systems; erfunden von Heinrich Häfner in Chemnitz und ihm, in Sachsen patentirt. |

| Fundstelle: | Band 149, Jahrgang 1858, Nr. CXVII., S. 417 |

| Download: | XML |

CXVII.

Beschreibung von Verbesserungen an dem

Spulapparat der Schußspulmaschine Tranchat'schen Systems; erfunden von Heinrich Häfner in

Chemnitz und ihm, in Sachsen patentirt.

Aus der deutschen Gewerbezeitung, 1858 S.

217.

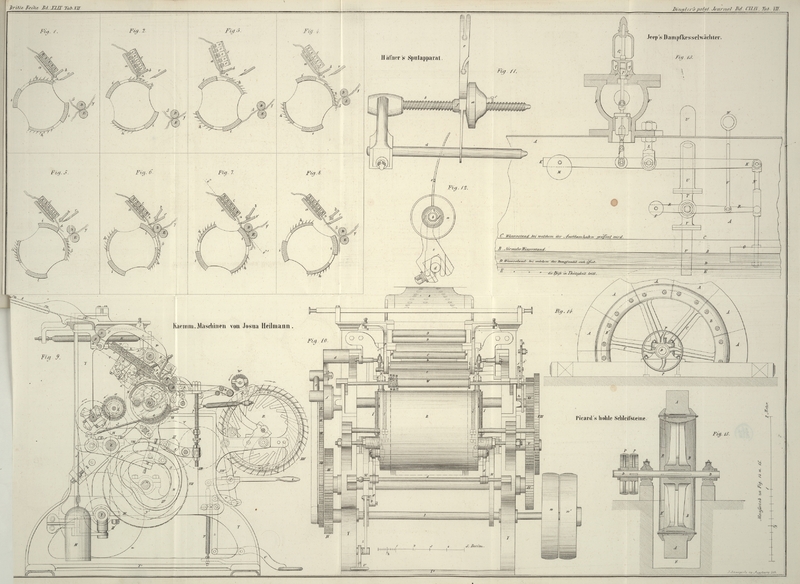

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Verbesserungen an dem Spulapparat der Schußspulmaschine

Tranchat'schen Systems.

In dem bekannten Werke von Armengaud

„Publication industrielle de Machines

etc.“ befindet sich im Jahrgang 1847, t. V p. 164–171, die Beschreibung einer

Schußspulmaschine nebst dazu gehörigen Zeichnungen, construirt von Tranchat in Lyon, welche zufolge der Einleitung jener

Beschreibung auf demselben Principe beruht, wie solches den Maschinen von Duchamp in Lyon (patent. in Frankreich am 22. August

1844) und von Piavoux (patent. in Frankreich am 4.

November 1844) zu Grunde gelegt ist.

Dieses Princip besteht aber, wie es in der oben erwähnten Beschreibung von Armengaud deutlich auseinander gesetzt ist, in der

Anwendung einer kleinen, auf einer Spindel verschiebbaren Reibungsrolle (galet de friction) am Umfang der sich mit Fäden

füllenden Schußspule. Indem sich diese durch – auf irgend eine bekannte

mechanische Weise bewirkte – Hin- und Herbewegung des Fadenführers mit

Fäden umwickelt, beginnend an der unteren kegelförmigen Verstärkung der Spule, wird

sie natürlicherweise dort dicker oder größer von Durchmesser. Ist nun dieser

Spulendurchmesser an dieser Stelle so groß geworden, daß die nahe liegende

Reibungsrolle von ihm berührt wird, so geschieht es, daß die Rolle durch die Umdrehung der Spule,

in Folge ihrer Reibung an ihr, ebenfalls gedreht wird. Diese Drehung der Rolle hat

aber zugleich deren Verschiebung in der Richtung von der Basis nach der Spitze des

Spulenkegels zur Folge, und zwar wird diese Verschiebung so lange stattfinden, als

der Umfang der Garnspule in Berührung mit der Rolle bleibt. Hört diese Berührung

auf, so steht auch die Rolle still, während die Garnspule sich wegen des Hin-

und Herganges des Fadenführers mit Faden zu füllen fortfährt. Sobald aber die

Fadenaufwindung wieder die Gränze erreicht hat, wo sie die Rolle berühren kann, so

tritt auch sofort die Fortdrehung letzterer ein, darauf aufs Neue Stillstand u.s.w.

Solchergestalt wiederholt sich das Spiel dieser sinnreichen Vorrichtung, wodurch

sich die seitliche Hin- und Herführung des Fadens immer mehr verkürzt und

derselbe in fortgesetzten Spiralwindungen um die Spule gelegt wird, wie solches

nöthig ist, damit sie sich, im Schiffchen liegend, beim Weben gehörig entleeren

kann, mit anderen Worten, damit der Faden sich leicht, und ohne zu reißen, in der

Achsenrichtung der Spule von ihr abziehen lasse.

Die Beschreibung dieses Reibungsrollenprincips, wie es von Tranchat mechanisch ausgeführt ist, beginnt in dem Eingangs angezogenen

Werke, S. 168, mit den Worten: „Pour forcer le fil à s'appuyer successivement sur

lui-même à mesure qu'il s'enroule sur la bobine, on a

imaginé un galet de friction qui reste toujours en contact avec la

cannette.“ –

Mit dieser Reibungsrolle steht der Fadenführer in irgend einer beliebigen Verbindung.

Auch die Bauart der Rolle und Spindel ist verschieden. Zuweilen ist die Spindel fest

an der Rolle und bewegt sich in einer besonderen Mutter fort, zuweilen schiebt sich

die Rolle auf der Spindel fort; die Wirkung bleibt sich aber immer gleich, nämlich

die allmähliche Verkürzung des Fadenführerwegs, wodurch die conische Auswindung, die

sogenannte Formbildung der Schußspule (graduation nach

französischer Ausdrucksweise), bedingt wird.

Die von Piavoux und Tranchat

angewendete Art, die Rolle recht allmählich und sicher auf der Spindel fortzurücken,

in Folge der Reibung an der Schußspule, besteht darin, daß sie die Spindel mit

Schraubengängen versehen und aus dem Loche oder der Büchse der Rolle, mit der sie

auf die Spindel gesteckt ist, eine kleine gebogene Stahlfeder herausragen lassen,

die mutterartig in das Gewinde eingreift, um – wie Armengaud sagt – „permettre par

conséquent de faire cet écrou et le galet de friction, avec

lequel il fait corps, sur la tige de cette vis, afin de les ramener

promptement à leur position primitive après

„qu'ils ont parcouru toute l'étendue

nécessaire“

(den „nöthigen Weg“ durchlaufen haben).

Das Wesen der Duchamp-Piavoux-Tranchat'schen Schußspulmaschine

besteht, noch einmal zusammengefaßt, in der Anbringung einer sich fortschiebenden

Rolle, durch deren Wirkung der Faden geführt (weil – wie Armengaud sich ausdrückt – „c'est la course du galet de friction qui détermine

la longeur de cannette à faire“) und welche

Fortschiebung herbeigeführt wird durch die sich bauende Spule selbst in Folge ihres

Bewickelns mit Fäden, und zwar durch die Berührung von Spulenumfang und

Rollenumfang.

In der Beschreibung von Ch. W. Schönherr vom 6. August

1852 zu seinem Patente im Königreich Sachsen auf eine Schußspulmaschine bezeichnet

derselbe einen beweglichen Fadenhalter, wodurch das Garn

zur Schußspule geführt wird, als den hauptsächlichsten Mechanismus. Die Bewegung des

beweglichen Fadenhalters wird, nach seinen Worten,

„durch die Peripherie der Spule mittelst der Friction des aufgespulten

Garnes bewirkt.“ Kommt – schreibt er weiter – der

conische Fadenhalter (Reibungsrolle, galet de friction)

mit dem conischen Kegel der Spule in Berührung, so wird der Fadenhalter durch die

drehende Bewegung der Spule auf der Schraubenstange (tige de

vis) bis zur Vollendung der Spule jedesmal um so weit fortgerückt, als es

zur regelmäßigen Bildung der Spule erforderlich ist (il est

forcé de marcher sur la vis avec l'écrou qu'il entraine dans sa

rotation).

Schönherr nennt die Reibungsrolle Fadenhalter, weil es

seine Erfindung ist, die sich bei den französischen Maschinen nicht vorfindet, daß

jene Rolle auf sehr hübsche einfache Weise zugleich als Fadenhalter dient, während

dieser bei anderen Maschinen auf sehr verschiedene Weise nur so angebracht ist, daß

er der Bewegung der Reibungsrolle folgen muß. Schönherr

hat in seine Reibungsrolle eine tiefe Kerbe eingedreht, in welcher der Faden liegt

und fortgeführt wird, wenn sich die Rolle auf der Schraubenstange fortdreht. Das ist

seine concrete Ausführungsform der allgemeinen Idee und des bekannten Princips der

Formbildung der Schußspule mittelst der fadenführenden Reibungsrolle.

Heinrich Häfner führt nun dieses schon vor 1847 in die

Oeffentlichkeit gebrachte und also nicht neue Princip auf eine eigentümliche Weise

aus, durch welche sich mehrere nicht unbedeutende Verbesserungen beim Betriebe der

in Rede stehenden Art Schußspulmaschinen ergeben. Er bringt:

1) Für jede Schußspule einen besonderen fadenführenden Reibungsrollenapparat

(Spulapparat von ihm genannt) auf einer Stange an, die er Changirstange nennt und auf

welcher sich eine Reihenfolge von Spulapparaten waagrecht und senkrecht verstellen

läßt. Dadurch wird es möglich, bei einer Mehrzahl von Spindeln bei gleichmäßiger

Bewegung der Maschine gleichzeitig stärkere und schwächere Schußspulen zu wickeln,

was bei häufigem gleichzeitigen Bedarf von verschiedenen Spulen, namentlich in

kleineren Weberstuben, von wesentlichem Vortheil um so mehr ist, als auch durch

Aufstecken eines anderen Fadenführers die Kettenscherspulen gewunden werden.

2) Sein Spulapparat ist für einfache und doppelte Fadenführung eingerichtet, um

zugleich von Kötzern und Winden spulen zu können. Zugleich wird durch die getroffene

Anordnung für die Bedienung möglichst kurze Fadenführung, daher Erleichterung und

Bequemlichkeit herbeigeführt.

Zu näherem Verständniß der Einrichtung dieses Spulapparats dienen die Figuren 11 und 12, woraus mit

leichter Mühe die Abweichungen von den bekannten Ausführungsformen des bekannten

Princips deutlich zu erkennen sind. Dahingegen ist als eigenthümlich zu

erachten:

1) die ganze Zusammenstellung des Apparats auf der Changirstange

d, wodurch eine waagrechte und senkrechte

Stellung des Apparats möglich wird;

2) die eigenthümliche Verbindung des doppelten Fadenführers e mit der Reibungsrolle a durch eine Verlängerung der Rollenbüchse f und mit der Changirstange, in Folge welcher der Fadenführer eine für

Schonung des Garns sehr zuträgliche Spielung erhält, weil der Fadenführer mit

einem Loch in seiner Mitte auf der erwähnten Rollenbüchsverlängerung lose

steckt, während sein gabelförmiges Ende die Changirstange umfaßt, wodurch er

verhindert wird, sich um die Rollenbüchsverlängerung f zu drehen;

3) die eigenthümliche Form dieses Fadenführers, wie solche aus

der Zeichnung erhellt.

Tafeln