| Titel: | Ueber das Platin und die es begleitenden Metalle; von H. Sainte-Claire Deville und H. Debray. |

| Fundstelle: | Band 154, Jahrgang 1859, Nr. XXVIII., S. 130 |

| Download: | XML |

XXVIII.

Ueber das Platin und die es begleitenden Metalle;

von H. Sainte-Claire

Deville und H.

Debray.Wir haben bereits im polytechn. Journal Bd.

CLIII S. 38 den Bericht mitgetheilt, welchen die Verfasser über den

Inhalt dieser Abhandlung der französischen Akademie der Wissenschaften

erstatteten. A. d. Red

Im Auszug aus den Annales de Chimie et de Physique, August

1859, S. 385–496.

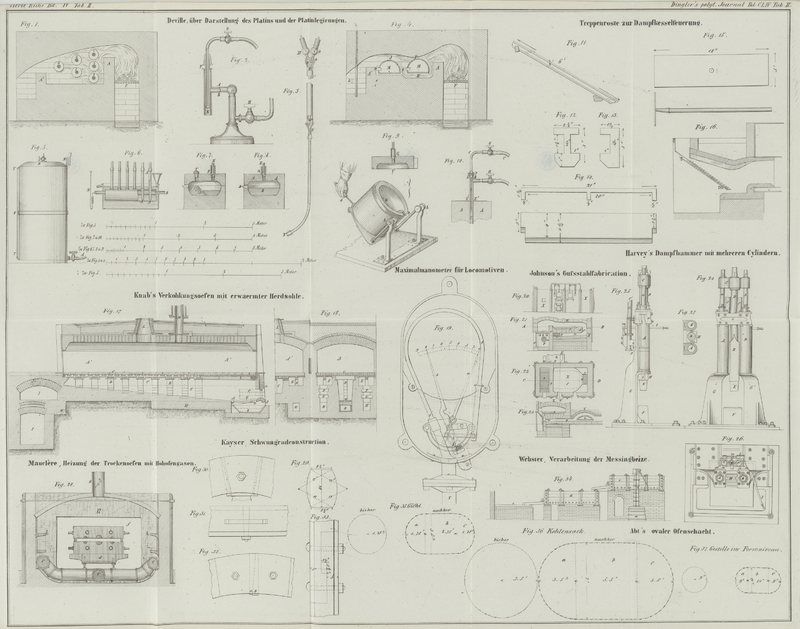

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Deville, über das Platin und die es begleitenden

Metalle.

I. Schmelzen des Platins.

Das beste Verfahren sich reines Platin zu verschaffen, besteht darin, es in einem aus

gebranntem Kalk bestehenden Behälter zu schmelzen und zu feinen. Man findet im Handel Platin, welches aus der zweiten und dritten Auflösung des Erzes

abgeschieden wurde und nahezu frei von Iridium ist, aber stets Spuren von Osmium und

ein wenig Silicium enthält. Solches Platin läßt sich durch das Schmelzen im Kalk bei

Oxydationsfeuer mit der größten Vollkommenheit feinen, es entbindet sich Osmiumsäure

und das Silicium geht in kieselsauren Kalk über, welcher zu einer farblosen Perle

schmilzt, die sich auf der Oberfläche des Metalls rasch hin und her bewegt, bis sie

an die Ränder des Behälters gelangt und von den Wänden desselben absorbirt wird.

Das geschmolzene und gefeinte Platin ist ein eben so weiches Metall wie das Kupfer, wovon man sich in der Pariser Münze

überzeugte; es ist weißer als das gewöhnliche Platin, und besitzt nicht dessen

Porosität, welche bisher die Herstellung einer undurchdringlichen Platinplattirung

verhinderte.

Das geschmolzene Platin besitzt noch die Eigenschaft, die Gase an seiner Oberfläche

zu verdichten. Seine Dichtigkeit ist gleich 21,15 und geringer als diejenige des

gewöhnlichen Platins, welches behufs seiner Verarbeitung in sehr kräftiger Weise

anhaltend kalt geschlagen wurde.

Wir wollen nun den Apparat beschreiben, mittelst dessen

wir das Platin in ziemlich beträchtlichen Quantitäten schmelzen, und dasselbe in

einen offenen Einguß gießen konnten, wie ein Metall von gewöhnlicher

Schmelzbarkeit.

Das Brennmaterial, welches wir meistens angewandt haben, ist das Leuchtgas. Man kann

aber auch das Wasserstoffgas benutzen, welches eine noch größere Hitze gibt,

wenigstens wenn es rein ist. Die Verbrennung wird durch einen Sauerstoffstrom

bewirkt, und die Vertheilung der Gase geschieht mit dem in Fig. 10 abgebildeten Löthrohr.

Dieses Löthrohr besteht in einem Cylinder E, E aus

Kupfer, von 12 Millimeter Durchmesser, welcher an seinem untern Theil mit einer

Verlängerung E', E' versehen ist, die schwach conisch,

40 Millimeter lang und aus Platin verfertigt ist. Eine kupferne Röhre C, C, C von 3 bis 4 Millimeter lichtem Durchmesser,

welche in einem Ansatz von Platin C' endigt, der an sie angeschraubt wird, ist in den Cylinder von seinem

obern Theil aus gesteckt und wird darin durch eine Druckschraube P festgehalten; mittelst letzterer kann man dem Ansatz

C' die gewünschte Höhe bezüglich des untern Endes

des Cylinders E, E, E', E' geben. – Ein Hahn H

von großem Querschnitt ist seitlich mittelst eines sehr

weiten Verbindungsstücks ebenfalls am Cylinder E

angebracht. Am Ende der gebogenen Röhre C ist ein Hahn

O angebracht. Durch den Hahn H läßt man, mittelst eines Kautschukrohrs das als Brennmaterial dienende

Wasserstoff- oder Leuchtgas zuströmen; durch den Hahn O führt man den Sauerstoff ein, welcher dasselbe verbrennen muß. Der platinene Ansatz

C' ist mit einer Oeffnung von 2 bis 3 Millimetern

Durchmesser versehen. – Um beträchtliche Quantitäten von Platin zu schmelzen,

z.B. 12 bis 15 Kilogr., müssen die Hähne dieses Apparats, besonders derjenige für

das Leuchtgas, einen verhältnißmäßig großen Querschnitt haben, weil für das

Ausströmen des Gases eine Oeffnung von 1 Quadratcentimeter oder wenigstens 75

Quadratmillimetern angewandt werden soll. Der platinene Ansatz des Löthrohrs aus

welchem der Sauerstoff entweicht, muß in diesem Falle eine Oeffnung von wenigstens 2

Millimet. Durchmesser haben. Dem Sauerstoffgas muß man einen Druck von 4 bis 10

Centimetern Quecksilbersäule geben können.

Der Ofen, Fig. 8, worin die

Verbrennung erfolgt, ist von KalkNämlich einen gut gebrannten schwach hydraulischen Kalk, der gerade dicht

genug ist, um das Abdrehen auszuhalten; es gewährt keinen Vortheil, einen

sehr harten Kalk zu benutzen, welchen der Drehstahl nicht mit

außerordentlicher Leichtigkeit angreift. Die Verfasser erhielten ihren Kalk

durch Brennen des grobkörnigen Kalksteins des Pariser Tertiärgebirges. angefertigt und dieser mit sehr weichem Eisendraht gebunden, so daß die

Reife sich in geringer Entfernung von einander befinden. Er besteht aus zwei

Theilen: 1) dem Gewölbe A, A, aus einem cylindrischen

Kalkstück hergestellt, welchem an seinem untern Theil eine schwache Bogenrundung

gegeben und das bei Q mit einem conischen Loch zum

Einstecken des Löthrohrs E versehen ist; 2) der Sohle

B, welche in einem andern, ebenfalls cylindrischen

Kalkstück ausgehöhlt ist; man muß derselben eine solche Tiefe geben, daß das

geschmolzene Platin darin eine Dicke von höchstens 3 bis 4 Millimetern hat; am

vordern Theil D, welcher einen schwachen Vorsprung

bildet, stellt man mit einer Raspel eine etwas nach Innen geneigte Nuth her, welche

zugleich als Ausgießloch und als Austrittsöffnung für die Flamme dient. Um eine

Schmelzung zu machen, stellt man die aus Kalk bestehenden Theile des Ofens zusammen,

wie es die Abbildung zeigt, dann, das Löthrohr in der Hand haltend, öffnet man den

Hahn H (Fig. 10), so daß ein sehr

schwacher Strom von dem brennbaren Gas austritt, welches man bei C' entzündet; dann dreht man den Hahn O, durch welchen der Sauerstoff zugeführt wird, läßt

jedoch das brennbare Gas stark vorwalten. Hierauf erst führt man die Flamme durch

das Loch Q (Fig. 8) in den Apparat

ein, weil sonst eine kleine Explosion in demselben entstehen könnte. Alsdann

verstärkt man allmählich (um die Ofenwände langsam zu erhitzen) die Geschwindigkeit

des Sauerstoff- und des Wasserstoffstroms, bis man die Maximaltemperatur

erreicht hat.Wenn die Gasvolume im gehörigen Verhältniß sind, verursacht das Löthrohr nur

noch ein sehr schwaches Geräusch. Mit einem Platinblech, welches man durch den Vorsprung D

(Fig. 8)

einführt und auf den Gasstrahl bringt, sieht man wo die Maximaltemperatur

stattfindet, d.h. der Punkt liegt wo das Schmelzen am schnellsten erfolgt; nun gibt

man mittelst der horizontalen Druckschraube P (Fig. 10),

welche man löst, dem Platinansatz C' die geeignete

Stellung und befestigt ihn dann in derselben durch starkes Anziehen der Schraube.

Hierauf führt man das Platin nach und nach durch die Oeffnung D ein. Besteht dasselbe aus Blechstücken von weniger als 1 Millimeter

Dicke, so verschwinden und schmelzen sie fast in dem Augenblick wo sie in den Ofen

gelangen. Das Sauerstoffgas muß unter einem gewissen Druck, von beiläufig 4 bis 5

Centimet. Quecksilbersäule, ausströmen und dem Platin eine Drehbewegung ertheilen,

wodurch die Temperatur in dessen ganzer Masse eine gleichförmige wird.

Man muß das Platin so lange im Schmelzen erhalten, bis es vollständig gefeint ist,

was man daran erkennt, daß sich keine glasige Substanz mehr auf seiner Oberfläche

bildet. Will man alsdann das Platin nicht gießen, so vermindert man allmählich die

Geschwindigkeit der beiden Gase, indem man das reducirende Gas stets in sehr

schwachem Ueberschuß vorwalten läßt. Dieses Gas veranlaßt eine sehr rasche Bildung

von Wasser oder Kohlensäure auf Kosten des im Platin aufgelösten Sauerstoffs; die

Metallmasse kommt dabei in ein schwaches Sieden. Nach und nach dringt die Erstarrung

bis zur Mitte vor, und man sperrt dann die Gase ganz ab. Es wird stets ein wenig

Platin an das Gewölbe des Ofens geschleudert, welches man nach der Operation mit der

größten Leichtigkeit sammeln kann.

Will man hingegen das geschmolzene und gefeinte Platin gießen, so verschafft man sich

einen Einguß, welcher entweder aus dickem und mit Graphit gut geriebenem Gußeisen

besteht, oder aus Gasretorten-Kohks, oder aus Kalk; die beiden letzteren

lassen sich mit der größten Leichtigkeit aus Platten herstellen, welche man zersägt

und mit Eisendraht bindet. Man hebt das Gewölbe des Ofens ab, faßt den Herd mit

einer Zange, und gießt das Platin aus, aber ohne sich zu beeilen wie bei einem

gewöhnlichen Metall. Die einzige Schwierigkeit besteht hierbei darin, gleichzeitig

die blendende Oberfläche des Platins und die Oeffnung des Eingusses zu

unterscheiden, um sicher ausgießen zu können. Mit der Zange soll man höchstens 3 bis

4 Kilogr. Platin gießen, mit einem größeren Quantum wäre es zu gefährlich, falls die

Zange oder irgend ein anderer Theil des Apparats nachgeben würde.

Um große Quantitäten von Platin, z.B. 12 Kilogr., auf einmal gießen zu können, muß

man einen Ofen (Fig.

9) anwenden, welcher nach denselben Principien wie der beschriebene

construirt, aber wegen seiner Größe aus Kalkstücken zusammengesetzt ist, welche man wie

Ziegel in einem cylindrischen Apparat von Eisenblech anordnet, indem man darin

hernach die Sohle K aushöhlt. Das Gewölbe V besteht auch aus mehreren Kalkstücken, welche durch

einen sehr starken und mit einer Druckschraube versehenen Eisenreif zusammengehalten

werden; nachdem die Kalkstücke gut zusammengefügt und an einander gepreßt worden

sind, bearbeitet man die Oberfläche des Gewölbes und bohrt das Loch Q mit der größten Leichtigkeit aus. Der im Blechcylinder

K enthaltene Herd ist um zwei mit Scharnier

versehene Träger L, L beweglich, welche so angeordnet

sind, daß die horizontale Linie, welche die Scharniere verbindet, durch das

Ausgießloch D geht; wenn man daher den Blechcylinder

mittelst des an ihm angebrachten Schwanzes S hebt, so

dreht sich der ganze Apparat um diese Linie LL,

und die auf der Ofensohle enthaltene Flüssigkeit lauft bei D aus, ohne daß der Punkt D selbst sich

verrückt. Um sich in der Behandlung dieses Apparats zu üben, füllt man die Sohle mit

Quecksilber und führt das Gießen mit diesem Metall aus, ehe man es mit dem

geschmolzenen Platin vornimmt.

Die Principien, auf welche sich die Construction unserer Apparate gründet, sind sehr

einfach:

1) Der Kalk ist vielleicht der schlechteste Wärmeleiter, welchen man kennt; ein

Apparat von höchstens 2 Centimeter Dicke, welcher voll geschmolzenen Platins ist,

hat äußerlich kaum eine Temperatur von 150° C.

2) Der Kalk ist der Körper welcher die Wärme und das Licht am vollkommensten

ausstrahlt, weßhalb er auch gewählt wurde um das Drummond'sche Licht zu erhalten. Wände aus Kalk sind daher die besten, welche

man einem derartigen Flammofen geben kann.

3) Der Kalk wirkt auf alle aus dem Platin zu entfernenden Unreinigkeiten, das Eisen,

Kupfer, Silicium etc., und verwandelt sie in schmelzbare Verbindungen, welche seine

so poröse Substanz durchdringen. Er wirkt wie eine Kapelle, deren Material das

Metall reinigt, welches man darin schmilzt.

Ein Versuch, welcher im Laboratorium der Normalschule mit Gasometern, welche 1400 bis

1500 Liter Sauerstoffgas enthielten und mit Leuchtgas angestellt wurde, gab bei

Anwendung des beschriebenen Apparats mit Scharnieren (Fig. 9) folgende

Resultate. In 42 Minuten, worin die Zeit inbegriffen ist, welche zur Bestimmung der

erforderlichen Gasverhältnisse nöthig war, schmolzen wir 11 Kilogr. 595 Gramme

Platin als russische Münze. Nach dem Schmelzen war man genöthigt das Metall zu

feinen, welches ein wenig Osmium und eine beträchtliche Menge Silicium enthielt,

dann goß man es in einen Einguß von Gasretorten-Kohks, worin es lange Zeit flüssig

blieb. Der Verbrauch an Sauerstoffgas betrug 1200 Liter, und der Gewichtsverlust des

Platins 135 Gramme, wovon die Hälfte in mechanischen Verlusten bestand, in Folge des

Spritzens während des Gießens, so daß der wirkliche Verlust auf höchstens 1/2 Proc.

vom Gewicht des Platins geschätzt wurde, was nahezu den Unreinigkeiten entspricht,

welche das Platin enthielt.Bei einem andern Versuch mit Münzen von russischem Platin ergaben 3 Kil. 110

Grm. einen Verlust von 10 Grm., entsprechend 1/311 = 0,0032. Jedes Kilogramm Platin erfordert also zum Schmelzen, das Feinen inbegriffen,

100 Liter Sauerstoffgas; davon kommt aber fast die Hälfte auf das Feinen.

Das Gießen des Platins in Formen erheischt dieselben Vorsichtsmaßregeln wie das

Gießen des Silbers. Bei oftmaligem Umschmelzen desselben Platins erhielten wir

einigemal mißlungene Stäbe, welche zwar hämmerbar aber blasig waren, meistens fielen

jedoch die Stäbe ganz vorwurfsfrei aus. Es bleibt daher den Praktikern noch ein

Kunstgriff zu ermitteln, damit diese Operation sicher gelingt.

Zur Bereitung des Sauerstoffgases haben wir

Mangansuperoxyd (Braunstein) und Quecksilberstaschen angewandt, welche wir in einem

kleinen Flammofen (Fig. 1) mittelst einer dicken Schicht von möglichst backenden Steinkohlen

erhitzten; um das Verbrennen der Flaschen zu verhüten, umhüllen wir sie also mit

einer sehr rußigen Flamme, wodurch der Zweck vollständig erreicht wird. Jede

Quecksilberflasche (Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 in Fig. 1) enthält 5 Kilogr.

Braunstein; nachdem man sie beschickt hat, bringt man sie im Flammofen an, entweder

horizontal oder vertical; wir wollen annehmen daß sie horizontal angeordnet wird:

eine schmiedeeiserne Röhre, welche an einem ihrer Enden etwas conisch ist, durch

Schläge mit einem hölzernen Hammer in die Oeffnung der Quecksilberflasche

eingetrieben und mit Lehm lutirt wurde, führt mittelst Kautschukröhren das

Sauerstoffgas in ein kupfernes Tönnchen (Fig. 6), welches Wasser

enthält und die von den Quecksilberflaschen kommenden Röhren aufnimmt, so daß

dieselben mittelst der Wasserschicht, welche die Gase durchziehen müssen, voll

einander abgesondert sind. Aus dem Tönnchen führt eine Röhre, welche an der Seite

desselben oberhalb angebracht und anfangs horizontal dann schwach geneigt ist, die

Gase und das verdichtete Wasser in eine mit gelöschtem Kalk oder mit

Aetznatronlösung gefüllte Flasche, wo der Sauerstoff seine Kohlensäure verliert.

Dieses Gefäß muß abgekühlt werden (wenn man das Tönnchen nicht abkühlt), weil das im

Braunstein enthaltene Wasser darin als Dampf anlangt und es übermäßig erhitzen könnte.

Aus dieser Flasche zieht das Gas in den Gasometer, welcher voll Wasser ist, dessen

Ausfließen man so regelt, daß der Druck stets um einige Centimeter Wassersäule

größer ist als der atmosphärische Druck.

Den von uns angewendeten Flammofen, welcher in Fig. 1 nach dem

beigegebenen Maaßstab gezeichnet ist, brauchen wir nicht näher zu beschreiben. Wir

haben nur zu bemerken, daß die drei ersten Flaschen (Nr. 1, 2, 3) einander sehr nahe

gelegt seyn müssen, um in erforderlicher Weise die Geschwindigkeit der Flamme zu

vermindern. Die erste Flasche muß das Gewölbe nahezu berühren; die zweite, welche

auf derselben verticalen Linie angebracht ist, muß der ersten sehr nahe liegen, und

nur die dritte muß zwischen sich und der Ofensohle den Raum lassen, welcher

erforderlich ist damit fast die ganze Flamme durchziehen kann. Hernach werden die

drei anderen FlaschenWenn man nur fünf Flaschen anwendet, muß der für die sechste angegebene Platz

leer bleiben.

regelmäßig in dem übrigen Raume vertheilt. Man muß sich

erinnern, daß die Flamme und die Wärme stets aufzusteigen streben, und daß es immer

vortheilhaft ist, sie niedersteigen zu machen.

Fig. 6 zeigt

die Einrichtung des Tönnchens; A sind die Röhren, welche

das Gas herbeiführen; B ist die Austrittsöffnung, von

welcher der Wasserstand abhängt; M ist das Manometer,

welches den Druck des Gases anzeigt. Das Tönnchen wird durch einen Strom kalten

Wassers abgekühlt.

Fig. 5 zeigt

die sehr einfache Construction unserer Gasometer, welche von Zink angefertigt sind.

Der Hahn A für das Ausfließen des Wassers dient auch zum

Einführen des Wassers, welches das Gas austreiben muß, wenn dasselbe benutzt werden

soll. Dieser Hahn muß einen großen Querschnitt haben, von wenigstens 2

Quadratcentimet. für einen Gasometer von 800 Liter Inhalt. Der Hahn B dient abwechselnd für das Einführen und den Austritt

des Sauerstoffgases. Das Manometer M enthält Quecksilber

und zeigt den Druck an, während sich der Gasometer entleert. Der Wasserstand ist an

der Glasröhre N ersichtlich, welche durch

Kautschukröhren mit zwei kleinen Tubulaturen T, T

verbunden ist, die an der Seite des Gasometers angebracht sind und mit dessen

Innerem communiciren.

Wenn man statt des Leuchtgases Wasserstoffgas anwendet, so erhält man, wie erwähnt,

eine höhere Temperatur. Zur Bereitung des

Wasserstoffgases benutzen wir einen Apparat nach der

Construction des Hrn. Desbassayns de

Richemond,Polytechn. Journal Bd. LXXVII S.

33. von 60 Liter Inhalt, in welchen wir 100 Kilogr. Zink bringen. Oder wir

wenden dazu eine Steinzeugflasche an, welche unten tubulirt ist, 50 bis 60 Liter

Inhalt hat, und mit Zinkstücken genau gefüllt wird; durch eine Uförmige Röhre fließt Schwefelsäure, mit 9 Theilen

Wasser verdünnt, auf den obern Theil des Zinks, und das gebildete schwefelsaure Zink

fließt durch eine kupferne Röhre ab, welche mit einem kupfernen Hahn versehen ist,

den man nach jeder Operation waschen muß. Die mit Zink gesättigte Flüssigkeit soll,

nachdem sie durch die Metallschicht gedrungen ist, sich in der Flasche nicht

ansammeln, wornach man den Ausfluß des Hahns reguliren muß. Eine Glasröhre, welche

oben und unten durch Kautschukröhren mit dem Innern der Flasche in Verbindung steht,

zeigt den Flüssigkeitsstand in derselben an. Die Flasche muß beständig mit kaltem

Wasser besprengt werden, um jede Temperatur-Erhöhung zu verhindern, was sehr

wichtig ist. In dem Pfropf am obern Theil der Flasche wird eine gekrümmte Röhre

angebracht, welche in einen Glascylinder taucht, der mit Wasser gefüllt und 20 bis

30 Centimeter hoch ist; derselbe bildet ein Sicherheitsventil, durch welches das

Wasserstoffgas entweicht, wenn man sein Ausströmen unterbricht oder verzögert.

Anstatt in einer Steinzeugflasche, kann man das Wasserstoffgas in einem bleiernen

Behälter erzeugen, welchem ein aus mit Blei plattirtem Kupferblech angefertigter

noch vorzuziehen ist; einen solchen Behälter taucht man gänzlich in einen mit Wasser

gefüllten Bottich, worin das Wasser beständig erneuert wird. – Man muß auf

jede Weise zu verhindern suchen, daß sich in den Röhren, welche das Gas dem Löthrohr

zuführen, Wasserdampf verdichtet und Wasser darin verweilt, weil dadurch

Schwankungen im Druck veranlaßt würden, welche für die Schmelzoperation sehr

nachtheilig wären. Wir bemerken wiederholt, daß alle Hähne, alle Leitungsröhren

dieser verschiedenen Gase, besonders wenn man das Leuchtgas anwendet, einen großen

Querschnitt haben müssen.

Die von uns vorstehend beschriebene Methode, zum Wiederherstellen alten Platins

angewandt, gibt vortreffliche Resultate. Wenn man das Platin nach unserm Verfahren

geschmolzen und gefeint hat, so kann es, das Iridium und Rhodium ausgenommen, kein

anderes fremdes Metall mehr enthalten. Alle Substanzen, welche das Platin am

leichtesten angreifen, der Schwefel, Phosphor, Arsenik, das Gold womit man es

löthet, das Eisen, Kupfer, Palladium, Osmium, werden von demselben abgeschieden, indem sie entweder

oxydirt und vom Kalk absorbirt, oder verflüchtigt werden. Das Platin, welches Gold

und Palladium enthält, läßt diese Metalle in Dampfform entweichen, und man kann sie

leicht sammeln, indem man die aus dem Ofen tretende Flamme in ein thönernes Rohr

leitet, wo sie alle flüchtigen fremdartigen Substanzen absetzt, mit Ausnahme der

Osmiumsäure, welche sich aber auch verdichtet, wenn man die Dämpfe durch eine mit

Ammoniak gefüllte Flasche ziehen läßt. Ein Theil des Osmiums setzt sich jedoch in

dem Rohr in metallischem Zustande ab, indem es sich im gasförmigen Strom der Flamme

verflüchtigt, oder indem die im Ofenherd erzeugte Osmiumsäure sich später im

Condensationsrohr reducirt.

Die Form der von uns angewandten Oefen kann man abändern und z.B. eine elliptische

oder länglich-viereckige wählen, wenn man das Schmelzen mittelst zweier

Löthrohre bewerkstelligen will. Alle Personen, welche bei unseren Versuchen

gegenwärtig waren, haben sich zu ihrer Verwunderung mit uns überzeugt, daß das

Platin außerordentlich leicht zu schmelzen und zu gießen ist; denn das Platin bleibt

in einer aus Kalk bestehenden Gießform, welche vorher auf 500 oder 600° C.

erhitzt wurde, lange Zeit geschmolzen. Man könnte auch das Platin in getrennten

Oefen schmelzen, welche 25 bis 50 Kilogr. enthalten, und deren Inhalt gleichzeitig

in dieselbe Form ausgießen, wie man es beim Stahl macht. Nur sollte man dem

Platinbad, selbst beim Schmelzen großer Quantitäten, niemals über 4 bis 5 Centimeter

Dicke geben, es sey denn daß man es beständig umrührt, entweder mittelst des

gepreßten Windes der Löthrohre, oder mittelst stark gebrannter Haken von Kalk oder

Magnesia; dieses Metall ist nämlich kein so guter Wärmeleiter, daß es bei einer

beträchtlicheren Dicke vollkommen flüssig bleibt. Wenn man diese Vorsichtsmaßregel

unbeachtet ließe, so könnte das Feinen oder sogar das Schmelzen der Metallmasse

fehlschlagen.

II. Probiren der Platinerze.

1. Gold. – Um dem Erze das Gold zu entziehen,

behandelt man 10 Grm. desselben einige Stunden lang mit kleinen Quantitäten

kochenden Quecksilbers, wascht mit heißem und reinem Quecksilber, gießt sämmtliches

Quecksilber zusammen und destillirt es in einer kleinen Glasretorte. Der Rückstand,

zum Rothglühen erhitzt und gewogen, gibt den Goldgehalt des Erzes. Die

amerikanischen Platinerze liefern hierbei gewöhnlich 60 bis 110 Milligramme Gold, im

Durchschnitt 1 Proc. entsprechend.

2. Sand. – Um den Sand zu bestimmen, wiegen wir von

einer durchschnittlichen Probe des Erzes 2 Grm. ab; in einem gewöhnlichen kleinen

Tiegel mit glatten Wänden schmelzen wir ein wenig Borax, so daß seine Wände gut

glasirt werden, geben in denselben 7 bis 10 Grm. reines und gekörntes Silber, auf

dasselbe das Platinerz, dann 10 Grm. geschmolzenen Borax und endlich eines oder zwei

kleine Stücke Holzkohle. Man schmilzt das Silber und erhält es einige Zeit auf einer

Temperatur welche seinen Schmelzpunkt ein wenig übersteigt, damit der Borax recht

flüssig wird und den Sand auflösen kann. Den Borax kann man übrigens mit einem

Pfeifenrohr umrühren. Man läßt erkalten und sondert den Silberkönig ab, welcher das

Osmium und das Platin mit allen dasselbe begleitenden Metallen enthält (um die

letzten Boraxtheile zu beseitigen, digerirt man den König nöthigenfalls mit ein

wenig schwacher Flußsäure). Endlich trocknet man den König, erhitzt ihn zum

schwachen Rothglühen und wiegt ihn. Zieht man das Gewicht des Königs von der Summe

der Gewichte des Erzes und des angewandten Silbers ab, so erhält man die Quantität

Sand welche das Erz enthält. Dieselbe zu ermitteln, ist sehr wichtig, weil der Sand

der einzige ganz werthlose Bestandtheil des so theuren Platinerzes ist.

3. Platin. – Außer dem Sand bestehen die

Unreinigkeiten des Platinerzes hauptsächlich in Eisen und Osmium-Iridium. Die

anderen Metalle, das Palladium, Rhodium und Iridium, machen zusammen eine ziemlich

constante Quantität aus, stets zwischen 4 und 5 Proc.; man braucht daher nur den

Betrag dieser Metalle zusammengenommen zu kennen, um die Zusammensetzung des

Platinerzes selbst zu haben. Wir werden diesen Betrag in der Folge nur zu 4 Proc.

berechnen, weil das Palladium bei den Schmelzoperationen, denen wir das Platin vor

dem Wägen unterziehen, sich verflüchtigt.

Zur Bestimmung des Platins erhitzt man 50 Grm. einer durchschnittlichen Probe des

Erzes in einem gewöhnlichen Tiegel mit 75 Grm. Weichblei und 50 Grm. reinem, gut

krystallisirtem Bleiglanz zum Schmelzen. Man setzt dann 10 bis 15 Grm. Borax zu, und

steigert das Feuer bis zur Schmelzhitze des Silbers: man rührt von Zeit zu Zeit mit

einem Pfeifenrohr um, und hört erst auf zu erhitzen, nachdem alle Platinkörner

verschwunden sind, nämlich sich im Blei aufgelöst haben und sich unter dem

Pfeifenrohr nicht mehr zeigen. Alsdann setzt man 50 Grm. Bleiglatte zu, in der Art,

daß man die Temperatur immer steigert und die Bleiglätte nur nach und nach einträgt,

in dem Maaße als sie sich reducirt und bis sie in Ueberschuß ist, was man daran

erkennt, daß die Schlacke dann das Pfeifenrohr angreift und die Entbindung von

schwefliger Säure aufhört. Man läßt nun den Tiegel langsam erkalten, zerschlägt ihn dann, löst die

Schlacke ab, welche bleihaltig und eisenreich seyn muß, und putzt den König gut ab,

welcher beiläufig 200 Grm. wiegen muß. Zur Erläuterung dieser Operation bemerken

wir, daß das mehr oder weniger eisenhaltige Platinerz sich nur sehr langsam im Blei

auflöst; man greift es hier durch einen Bleistein an, welcher das Eisen in

Schwefeleisen verwandelt und dadurch die Vereinigung des Bleies mit dem Platin

erleichtert, welche Legirung sogleich auf den Boden des Tiegels niedersinkt. Das

Eisen und das Kupfer verwandeln sich in Schwefelmetalle und gehen in die Schlacke;

und das Osmium-Iridium, welches im Blei unauflöslich ist, aber von demselben

benetzt werden kann, begibt sich auf den Boden und bleibt im König. Durch die später

zugesetzte Bleiglätte zerstört man den Bleiglanz und das Schwefeleisen; es bildet

sich einerseits Blei und andererseits Oxyde, welche vom Borax absorbirt werden.

Nachdem der König gut abgeputzt ist, wiegt man ihn, dann sägt man den untern Theil

ab, welcher beiläufig ein Zehntel vom Gewicht des Königs betragen muß, und wiegt

ihn. Man sammelt die Sägespäne, zerreibt den obern Theil des Königs, welcher

krystallisirt und sehr spröde ist, und gibt zu ihm die Sägespäne von platinhaltigem

Blei, vermengt gut, und wiegt wieder. Wenn kein Verlust stattfand, muß natürlich die

Summe dieser beiden Gewichte dem Gewicht des ganzen Königs gleich seyn. Man nimmt

alsdann von dem Pulver des platinhaltigen Bleies eine Quantität welche den neunten

Theil vom Gesammtgewicht des Königs repräsentirt, kupellirt dieselbe nach dem unten

beschriebenen Verfahren, und wiegt das Platin, nachdem man es geschmolzen hat. Es

ist einleuchtend, daß wenn man das Gewicht dieses Königs mit 10 multiplicirt, man

den Platingehalt des Erzes erhält.

Indem man den untern Theil des platinhaltigen Bleikönigs abschneidet, beseitigt man

alles Osmium-Iridium, welches sich am Boden des Tiegels absetzte. Indem man

den obern Theil des Königs zerreibt, bevor man einen Theil desselben kupellirt, kann

man eine homogene Probe nehmen, welche die gleiche Zusammensetzung hat wie die ganze

Masse desselben. Indem man den neunten Theil vom Gesammtgewicht des Königs kupellirt

und die erhaltene Platinmenge mit 10 multiplicirt, um das gesammte Platin zu

erhalten, geht man von der Annahme aus, daß die Zusammensetzung des Königs durchaus

dieselbe ist, und vernachlässigt das Gewicht des am untern Theil befindlichen

Osmium-Iridiums. Will man diese Fehlerquelle vermeiden, so kann man anders

verfahren.

Man behandelt den untern Theil des Königs mit seinem zehnfachen Gewicht gewöhnlicher

Salpetersäure, welche mit ihrem gleichen Gewicht Wasser verdünnt wurde. Man

erhitzt, und bald ist alles Blei aufgelöst. Wenn die Operation gut gelang, so darf

nur Osmium-Iridium zurückbleiben und Platin als sehr feines Pulver, ohne daß

sich von letzterm ein Korn vorfindet (bekanntlich kann das Osmium-Iridium

auch in Körnern vorkommen, aber mittelst Königswasser läßt sich nach beendigter

Operation leicht die Zusammensetzung der Körner ermitteln, wenn solche vorhanden

seyn sollten). Man wascht mit der größten Sorgfalt, zuerst mit gesäuertem Wasser,

und hernach mit reinem und heißem Wasser. Dieses Waschen geschieht durch Decantiren.

Man trocknet in einem geheizten Raum und wiegt, dann behandelt man mit

Königswasser,Man kann auch das Pulver durch ein ganz dichtes Seidengewebe sieben. Das

Platin geht durch die Maschen, und das Osmium-Iridium bleibt in

Körnern oder in Schuppen auf dem Sieb zurück. welches das zurückbleibende pulverförmige Platin augenblicklich auflöst,

wascht das Osmium-Iridium und wiegt es wieder. Diese beiden Gewichte geben

das im König enthaltene Platin und das Osmium-Iridium. Wir empfehlen nach der

Probe eines Platinerzes stets noch diese Operation vorzunehmen, weil es oft von

Wichtigkeit seyn kann, den Gehalt des Erzes an Osmium-Iridium zu

erfahren.

Nachdem man den Gehalt des Erzes an Platin kennt, zieht man 4 Proc.Eigentlich müßte man 4 1/2 Proc. abziehen; mit Berücksichtigung der

unvermeidlichen Verluste kommt man aber der Wahrheit näher, wenn man nur 4

Procent abzieht. von der erhaltenen Zahl ab und hat dann, bis auf 1 oder 2 Proc. genau, die

Zusammensetzung des probirten Erzes. Wir müssen bemerken, daß die mühsamsten und

genauesten analytischen Methoden keine viel größere Annäherung geben.

Wir haben zahlreiche Proben mit russischem Platinerz gemacht, wobei wir 80 Proc. für

seinen Gehalt an legirtem Platin fanden; zieht man 4 Proc. für das Iridium und das

Rhodium ab, so kommt man für den Platingehalt auf die Ziffer 76 Proc., welche mit

dem Resultat unserer Analyse solchen Platinerzes übereinstimmt.

III. Kupellation des

Platins.

Das Platin legirt sich, wenn es eisenfrei ist, mit dem Blei außerordentlich leicht.

Eine sehr harte und sehr spröde Legirung, welche erst bei der Schmelzhitze des

Silbers schmilzt, enthält:

Platin

78,3

Blei

21,7

–––––

100,0

Sie kupellirt sich leicht in einer auf die Temperatur der Goldproben erhitzten

Muffel, und wenn man das Feuer bis zur lebhaften Rothglühhitze (wo das Zink siedet)

steigert, so verwandelt sie sich in eine schwammige Masse, welche noch ein wenig

Bleiglätte ausschwitzt, aber nur noch 6 bis 7 Proc. Blei enthält. Um ein solches

Resultat zu erhalten, muß man jedoch die Legirung sehr lange rösten.

Das Kupelliren des Platins, behufs seiner vollständigen Trennung vom Blei und seiner

Bestimmung auf trocknem Wege, kann nach zwei Methoden geschehen.

1) Kupellation mit Silber als Zwischenmittel. – Das

Platin ist sehr leicht direct mittelst der Kupellation zu bestimmen, wenn man seiner

Legirung mit Blei beiläufig fünf- bis sechsmal soviel Silber zusetzt, als sie

Platin enthält. Man gibt nöthigenfalls noch Blei zu, treibt auf der Kapelle ab, und

wiegt das Korn. Was das Korn über das zugesetzte Silber wiegt, ist das Gewicht des

Platins. Bei dieser Operation geht immer ein wenig Silber durch Verflüchtigung

verloren, weil man bei der Temperatur der Goldproben abtreiben muß. Wir haben jedoch

gefunden, daß dieser Verlust ganz unbedeutend ist. Das erhaltene Silberkorn ist

leicht in Schwefelsäure aufzulösen, wobei man das Platin als Rückstand erhält.

Muffelofen, mit Flamme geheizt. – Wir benutzen zu

den Kupellationen vorzugsweise einen Flammofen, Fig. 4, worin die Muffeln

auf eine außerordentlich hohe Temperatur erhitzt werden können, ohne daß ihre Wände

durch die Asche der Steinkohlen zerstört werden, was sehr bald geschieht, wenn man

in Kohksöfen die Temperatur über eine gewisse Gränze treiben will. Bei dieser

Heizung mit Flamme conserviren sich die Muffeln so gut, daß ein solcher Ofen seit

zwei Jahren im Winter täglich zum Heizen des Laboratoriums gefeuert und dabei zu

Calcinationen jeder Art und zu Kupellationen bei hoher Temperatur verwendet wurde,

ohne daß man die Muffeln zu wechseln brauchte, welche noch eine lange Dauer

versprechen.

Die Brücke A, welche den Feuerungsraum von dem Flammofen

trennt, worin sich zwei Muffeln befinden, muß wenigstens 20 Centimeter Dicke haben,

wenn der Ofen oft gebraucht werden soll; der Rost des Feuerungsraumes F muß dieselbe Länge haben wie die Muffeln und beiläufig

eine zweimal so große Breite. Die erste Muffel M ist im

Flammofen so angebracht, daß der zwischen dem Dom der Muffel und dem Gewölbe des

Flammofens befindliche Raum F höchstens 1 1/2 bis zwei

Centimeter beträgt; der Raum E hat beiläufig 3 bis 4

Centimeter, richtet sich übrigens nach der Rostfläche. Wenn man diese Anordnung

nicht berücksichtigt, so erhitzen sich die Muffeln oben mehr als unten. Für die zweite Muffel M' müssen hingegen die zwei Räumen I und J gleich seyn, damit

sich der zwischen den beiden Muffeln befindliche Raum zum Theil mit der Flamme

füllt, welche aufzusteigen strebt. Die Muffeln sind in den Seitenwänden des Ofens in

einer kleinen Bogenrundung von Ziegelsteinen eingesetzt, so daß ihre Mündung auf

jeder Seite des Ofens frei bleibt. Man schließt diese beiden Mündungen unvollkommen

mit einer thönernen Thür, selbst während der Kupellation. Jede Muffel ist aber in

der Mitte ihrer Seitenwand nahe am Boden mit einer Oeffnung O von 2 bis 3 Centimeter Durchmesser versehen, welche mit einem Thonpfropf

verschlossen werden kann, und, wenn sie offen ist, das Einziehen der äußern Luft und

das Verbrennen des Bleies befördert, sowie den Abzug der gebildeten Dämpfe von

Bleioxyd und Osmiumsäure in die Esse veranlaßt. Die in unserm Ofen benutzten Muffeln

sind Halbcylinder, deren Basis 12 bis 15 Centimeter Durchmesser hat; ihre Länge

beträgt 35 Centimeter. Der Feuerungsraum besitzt ein Register R von feuerfestem Thon. Zum Eintragen der Steinkohle dient eine am

Vordertheil des Feuerungsraumes angebrachte Oeffnung, vor welcher sich eine

Blechtafel mit erhöhten Rändern befindet, auf der man das Brennmaterial in Form

einer Böschung anhäuft. So bildet die Steinkohle selbst die Oeffnung, durch welche

man sie später in den Feuerraum schafft.

2) Directe Kupellation. – Wir ziehen aber bei den

Platinproben der beschriebenen Kupellation mit Silber als Zwischenmittel eine

Methode vor, welche das Platin direct als geschmolzenes Metall liefert und folglich

dessen physische Eigenschaften zu ermitteln gestattet.

Das platinhaltige Blei wird zuerst in gewöhnliche Kapellen von großen Dimensionen

gebracht, weil man fast immer mit großen Quantitäten von Blei und von Platin

operirt. In der gut erhitzten Muffel eines gewöhnlichen Probirofens gelingt es

leicht, auf den Kapellen die flüssige Legirung in den festen Zustand überzuführen,

und das dann noch bleihaltige Platin bildet eine Masse von der Gestalt des

Blumenkohls, welche sich ziemlich leicht vom Boden der Kapelle ablöst, wenn man

letztere noch glühend befeuchtete.

In der Regel löst man aber diese kupellirte Masse nicht von der Kapelle ab, sondern

unterzieht sie rothglühend der Einwirkung des in Fig. 3 abgebildeten

Löthrohrs, indem man besorgt ist wenig Wasserstoff und viel überschüssigen

Sauerstoff zu geben. Auf diese Weise erhitzt man die Masse nicht übermäßig, schmilzt

sie aber theilweise, und oxydirt sie mit großer Raschheit. Wenn die Kapelle nicht

mit Bleiglätte vollgesogen ist, absorbirt sie leicht diejenige, welche sich an den

verschiedenen Punkten der Masse bildet, die man nacheinander erhitzt. Zu dieser Zwischenoperation

benutzen wir vorzugsweise ein sehr bequemes kleines Instrument, Fig. 2, welches dem früher

beschriebenen Löthrohr sehr ähnlich, aber auf einem Fuß oder Träger angebracht ist,

von welchem aus das brennbare Gas bei geöffnetem Hahn H

einzieht. Das mit seinem Platinansatz K, seiner

Druckschraube P und dem Hahn O versehene kupferne Rohr, durch welches der Sauerstoff zuströmt, ist in

dem es umgebenden, den Wasserstoff enthaltenden kupfernen Rohr in einer verticalen

Ebene, der Linie AB parallel, beweglich, daher es

gehoben und gesenkt werden kann, ohne den Zufluß des brennbaren Gases zu

unterbrechen. Bei solchen Operationen genügt es oft, anstatt des Sauerstoffs, durch

den Hahn O ein Gemisch von gleichen Volumen Luft und

Sauerstoff zuströmen zu lassen. Nachdem man auf diese Weise der Platinlegirung den

größten Theil des Bleies entzogen hat, löst man sie von der aus Knochenasche

bestehenden Kapelle ab und bringt sie in eine andere Kapelle von derselben Form,

welche in einem Kalkstück ausgehöhlt wurde. Man erhitzt dann allmählich die Masse,

wobei sie sehr stark raucht, und schmilzt endlich das Platin in einem oxydirenden

Feuer; man sammelt es mittelst Drehens der Kapelle zu einem einzigen Kügelchen, und

läßt es nun erkalten. Im Anfang der Operation kann man durch Spratzen Metall

verlieren, wenn man nämlich zu schnell erhitzt oder die letzten Spuren von Blei zu

rasch verbrennt, was daher sorgfältig vermieden werden muß. Man sondert den

Platinkönig ad, reinigt ihn in kochender Salzsäure und wiegt ihn. Man muß nun noch

auf der Oberfläche der Kapelle den Kalk auf 1 Millimeter Dicke wegnehmen, diesen

Kalk in Salzsäure auflösen, welche in einer Platinschale enthalten ist, den

Rückstand waschen, dann mit ein wenig Aetzkali oder Flußsäure versetzen, um die

Kieselerde aufzulösen, und mittelst der Loupe untersuchen ob kleine Kügelchen

vorhanden sind. Manchmal findet man solche, und hat dann noch das Gewicht des so

gesammelten Platins zu bestimmen. Wenn man mit einem König operirt, welcher 5 bis 6

Gramme Platin enthält, ist man sicher, daß der Verlust niemals 1 Centigramm beträgt,

vorausgesetzt, daß man vorsichtig verfuhr und einige Uebung in der Behandlung des

Löthrohrs hat.

Wir geben als Beispiel die Durchführung einer Operation nach beiden Methoden.

1) Kupellation mit Silber als

Zwischenmittel.

Man nimmt:

Legirung von Platin und Blei

24,30

Gemischt mit Silber

25,30

Die Kupellation gibt eine Legirung von

Silber und Platin, welche

wiegt

28,75

woraus man Platin erhält

3,45

2) Directe Kupellation.

Man nimmt:

Legirung von Platin und Blei

24,30

mit dem Knallgas-Löthrohr geschmolzen

liefert sie Platin

3,45

Wir ziehen die zweite Methode, nämlich die Anwendung des

Knallgas-Löthrohrs vor, weil sie bei einiger Uebung sehr genaue Resultate

liefert, überdieß die Qualität des Platins, womit man operirt, zu beurtheilen

gestattet.

Das russische

Platin, mit welchem wir unsere Versuche anstellten,

ergab uns eine mittlere Ausbeute von

80 Procent,

zieht man davon die im Platinerz befindlichen

Metalle (Palladium, Rhodium und

Iridium) ab mit

4 „

so ergibt sich der schon bestimmte Platingehalt

von

76 Procent.

––––––––––

Als man den untern Theil des Metallkönigs mit

Salpetersäure angriff, erhielt man

Iridium-Osmium

1,25 Proc.,

daher die Probe folgende Zusammensetzung des Platinerzes

ergab:

Platin

76

Metalle des Platinerzes (Palladium, Rhodium und

Iridium)

4

Osmium-Iridium

1,2

Sand

1,4

Eisen, Kupfer, durch Differenz bestimmt

17,4

–––––

100,0.

(Die Fortsetzung folgt im nächsten Heft.)

Tafeln