| Titel: | Dynamometer von L. Palier aus Rouen. |

| Fundstelle: | Band 154, Jahrgang 1859, Nr. XLIX., S. 241 |

| Download: | XML |

XLIX.

Dynamometer von L. Palier aus Rouen.

Aus dem Bulletin de la Société

d'Encouragement, Juli 1859, S. 397.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Palier's Dynamometer.

Die vollkommensten Systeme von Dynamometern bestehen im Wesentlichen aus Federn,

welche sich nach Maaßgabe der auf sie übertragenen Kräfte biegen, sowie aus

geeigneten Vorrichtungen zur Registrirung der Arbeitsgröße; der letztere Zweck wird

entweder mittelst Beschreibung von Curven oder, wie bei den Planimetern, mittelst

der totalisirenden Rädchen (totalisateur à

roulettes) erreicht. Man wendet gegen die Federn ein, daß sie nicht immer

mit Sicherheit ein genaues Maaß der übertragenen Kräfte abgeben, indem die

Proportionalität der letzteren zu den Biegungen der Feder beinahe unerreichbar ist

und sich überdieß durch den Gebrauch des Instrumentes ändert, insbesondere wenn es

sich um bedeutende Kräfte, mithin um Stahlplatten von großen Dimensionen handelt.

Was die Methoden der Registrirung anbelangt, so ist das für Versuche von kurzer

Dauer ausgezeichnete graphische System offenbar nicht zweckdienlich, wenn es sich,

analog den Gasmessern, um eine permanente und fortgesetzte Anwendung des

Dynamometers als Zählapparat handelt. Das System der „Rädchen“

anlangend, so hält man dasselbe nicht für fähig, genaue Resultate zu liefern; das

unmöglich ganz zu vermeidende Gleiten des Rädchens, insofern es nur vermöge der

Reibung an der Oberfläche fungirt, die Wirkungen des Beharrungsvermögens und die

Aenderung der Contactstellen, je nach der Stellung des Rädchens, sind die

hauptsächlichen Ursachen der Mängel jener totalisirenden Instrumente mit

Rädchen.

Man hat schon versucht die Feder des Dynamometers durch ein Gewicht zu ersetzen. Bei

der Spinnerei wendet man bekanntlich mehrere Apparate an, bei denen diese Aenderung

und zwar auf eine ganz praktische Weise in Ausführung gebracht ist, weil es sich

darum handelt die Arbeit zu ermitteln, welche durch zwei arbeitende Organe consumirt

wird, deren Widerstand sehr constant ist. Sie beruhen im Wesentlichen auf folgendem Princip.

Ueberträgt man eine Kraft mittelst eines Zahnrades, so hat die Achse des letzteren

das Bestreben, aus ihrer Stelle zu rücken. Das Maaß der Kraft, welche nöthig ist, um

die Achse an ihrer Stelle zu erhalten, ist das der übertragenen Kraft. Wird die

Achse des Rades durch ein Gewicht an ihrer Stelle erhalten, dasselbe mag direct oder

an dem Arm einer römischen Waage angebracht seyn, so liefert dieses Gewicht das

gesuchte Maaß der Kraft und die Anzahl der Umdrehungen eines Zählapparates die

übertragene Arbeit.

Die eleganteste Anordnung ist das Differentialsystem von White, welches aus einem doppelten System paarweise paralleler Winkelräder

besteht. Das eine der großen Räder ist an die Rolle befestigt, welche den von dem

Receptor (empfangenden Organ) kommenden Laufriemen trägt, und an die Achse; das

parallele Rad sitzt auf einem Rohr, welches sich um die Achse dreht, und steht mit

der Rolle, deren Laufriemen den Operator (das arbeitende Organ) in Bewegung setzt,

in fester Verbindung. Diese beiden Winkelräder setzt man mit zwei anderen unter sich

parallelen und zu den ersteren perpendiculären Winkelrädern in Verbindung. Die Achse

dieser neuen Räder enthält eine Ausbauchung, durch welche die Treibwelle geht, und

ihre Verlängerung bildet eine römische Waage, an welche man ein Gewicht hängen kann,

das die Verrückung dieser Räder verhindert.

Dieses ist das in einigen Fällen angewendete System. Man sieht daß, wenn es sich um

eine Spinnmaschine handelt, welche einen vollkommen constanten Widerstand darbietet,

der einmal tarirte und mit einem geeigneten Gewichte belastete Apparat richtig

arbeiten kann. Tritt aber eine Aenderung ein, und diese kommt aus tausenderlei

Ursachen jedenfalls vor, so muß man das Gewicht in eine andere Lage schieben, und

von Neuem die Gleichgewichtsstellung suchen, d.h. einen Apparat, welcher allein

arbeiten sollte, beständig überwachen.

Die Anordnung des Hrn. L.

Palier bietet eine Vervollkommnung dar, welche dem so eben

bezeichneten Uebelstand abhilft. Er hat den Hebel durch eine Curve von der Form

einer Archimedischen Spirale ersetzt, von deren Umfang an einem ledernen Riemen eine

Waagschale herabhängt, die man mit Gewichten beschwert. Verändert sich nun die

Kraft, so verändert sich der Hebelarm der Gewichte gleichfalls, und der

Gleichgewichtszustand ist somit ein bleibender.

Diese sinnreiche Anordnung leistet vortreffliche Dienste. Würden die Veränderungen

unaufhörlich und stoßweise erfolgen, so würde das Hin- und Herschwanken der

Gewichte einen Uebelstand darbieten; in der Wirklichkeit verhält es sich jedoch

nicht so, denn beinahe immer arbeitet der Dynamometer ohne bedeutende Aenderungen in der Intensität

der übertragenen Kräfte.

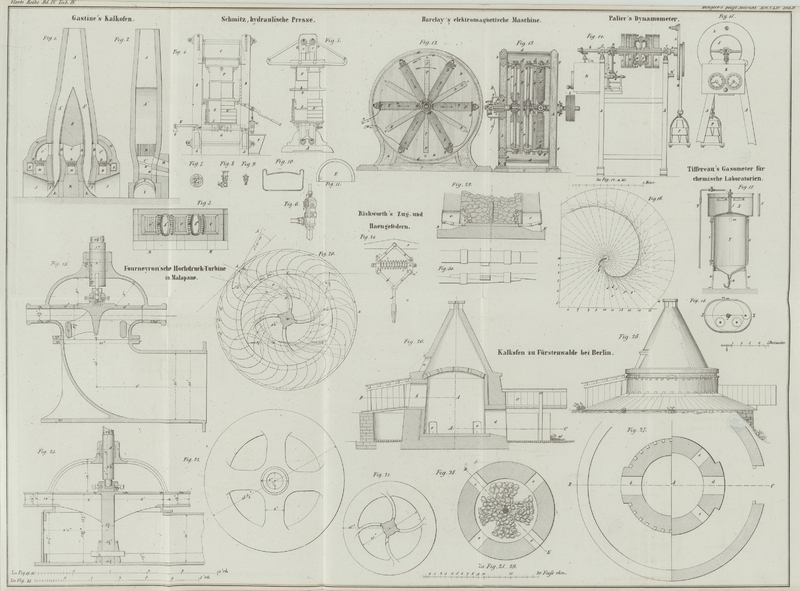

Fig. 14

stellt den Dynamometer im Aufriß mit theilweisem Durchschnitte dar;

Fig. 15 ist

ein anderer Aufriß, rechtwinkelig zu demjenigen in Fig. 14;

Fig. 16 ist

die Spirale.

Der Apparat besteht aus drei Theilen: 1) einer Vorrichtung mit Differentialbewegung;

2) einer Spiralscheibe; 3) einem Totalisator.

Vorrichtung mit Differentialbewegung. – A ist das Gestell, welches sämmtliche Organe des

Apparates trägt.

B eine Achse, welche frei in den beiden Lagern c sich dreht.

C eine Hülse, welche an die Achse B festgekeilt und mit zwei einander diametral gegenüberstehenden Armen

versehen ist, deren Enden die Winkelräder D tragen.

E eine lose Rolle;

F ein auf die Nabe der letzteren festgekeiltes

Winkelrad, welches in die Räder D greift.

G eine andere lose Rolle auf der Achse B.

H ein dem Rade F ähnliches

Winkelrad, welches an die Nabe der Rolle G festgekeilt

ist und gleichfalls mit den Winkelrädern D im Eingriff

steht.

J dritte lose Rolle, welche sich auf der Nabe der Rolle

G dreht.

K eine auf der verlängerten Nabe der Rolle G befestigte endlose Schraube, welche die Bestimmung

hat, die Bewegung auf den totalisirenden Zählapparat zu übertragen.

Die Rollen G und J nehmen den

vom Motor kommenden Riemen auf, erstere als feste, letztere als lose Rolle. Die

Rolle E wird durch einen Riemen mit der Maschine, die

man der dynamometrischen Probe unterwerfen will, in Verbindung gesetzt.

Spiralscheibe. – An das eine Ende der Achse B ist eine Scheibe L

festgekeilt. Seitwärts an dieser Scheibe befindet sich eine Spiralcurve, welche das

Tragband der Gewichte aufnimmt, deren Wirkung in dem Maaße sich vergrößert, als die

Spirale sich entwickelt. Man verschafft sich diese Curve auf folgende Weise.

Auf der Scheibe, deren Umfang in eine gewisse Anzahl, z.B. 40 gleiche Theile getheilt

ist, zieht man nach den Theilungspunkten die Radien s1,

s2, s3, s4 u.s.w. (Fig. 16). Diese

Halbmesser theilt man in eben so viele gleiche Theile als der Umfang Theile enthält,

und bestimmt sodann auf jedem derselben einen Punkt, welcher von dem Mittelpunkt s

um eine der Ordnungszahl

dieses Halbmessers entsprechende Anzahl Abtheilungen entfernt ist. So bestimmt man

z.B. auf dem ersten Halbmesser s 1 einen Punkt a, welcher um eine Abtheilung

vom Mittelpunkt s entfernt ist; auf dem Halbmesser s2 einen Punkt b, welcher um

zwei Abtheilungen von s

absteht, und so fort bis zum letzten Halbmesser s 40,

dessen Ende selbst den zu bestimmenden Punkt abgibt. Ist dieses geschehen, so

errichtet man von jedem der Theilungspunkte a, b, c, d

u.s.w. aus, deren Verbindung eine Archimedische Spirale bilden würde, die

Perpendikel aa', bb', cc' u.s.w. auf den entsprechenden

Radien.

Diese Perpendikel bilden eben so viele Tangenten an die Curve, als man deren bedarf,

und sie sind zu deren Bestimmung hinreichend; denn indem man die Zahl der

Abtheilungen des Umfanges vervielfacht und somit auch die der Halbmesser und der

Tangenten, gelangt man so zu sagen dahin, die Punkte dieser Curve zu fixiren.

Auf diese Spirale wickelt sich ein Riemen, oder ein biegsames Metallband M, Fig. 14, welches ein

Gewicht P trägt, das den zu übertragenden Kräften das

Gleichgewicht hält. Dieses Band ist mit dem einen Ende in dem Mittelpunkt s befestigt und hat die Länge der Spirale zur Länge.

Zwei Pflöcke Q, Q', von denen der eine an die Scheibe

L, der andere an das Gestell des Apparates befestigt

ist, dienen dazu, die Umdrehung der Scheibe einzuschränken.

Totalisirende Zählvorrichtung (Compteur totalisateur). – Dieser in den Kasten R eingeschlossene Theil des Apparates ist in der

Zeichnung nicht dargestellt, da er nichts neues darbietet. Die Achse p, Fig. 14, welche durch die

endlose Schraube K mittelst des an ihrem oberen Ende

befindlichen Zahnrades in Bewegung gesetzt wird, theilt diese Bewegung mit Hülfe der

Winkelräder r und t der

horizontalen Achse v mit, welche den Zählapparat

beherrscht, während das Ende der Achse B die ihrer

Rotation und mithin der fortgepflanzten Kraft proportionalen Anzeigen überträgt.

Tafeln