| Titel: | Beschreibung eines Kalkofens; von Prof. Dr. Heeren. |

| Fundstelle: | Band 154, Jahrgang 1859, Nr. LV., S. 258 |

| Download: | XML |

LV.

Beschreibung eines Kalkofens; von Prof. Dr.

Heeren.

Aus den Mittheilungen des hannoverschen Gewerbevereins,

1859 S. 317.

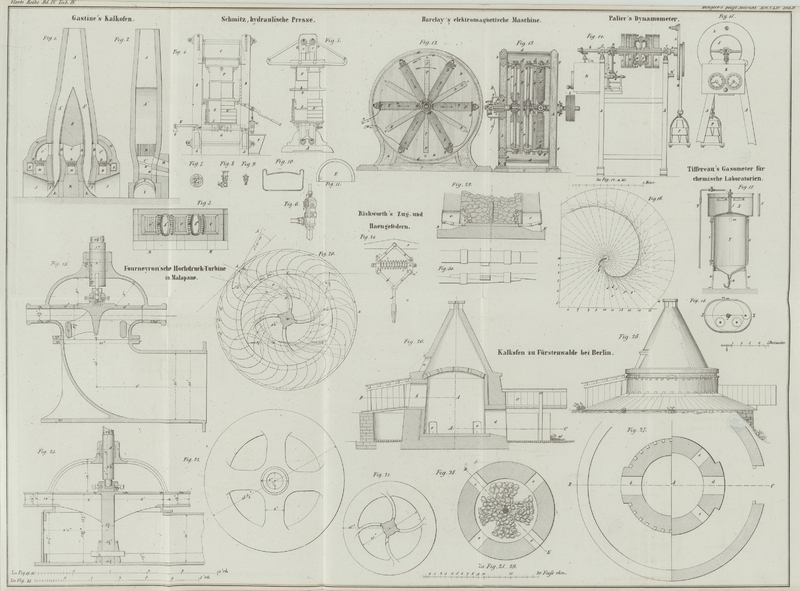

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Heeren, Beschreibung eines Kalkofens.

Dieser, meines Wissens in technischen Werken noch nicht beschriebene Kalkofen ist in

Fürstenwalde bei Berlin, so wie zu Velpe bei Osnabrück in Anwendung.

Fig. 25

stellt denselben im Aufriß, Fig. 26 im verticalen

Durchschnitt, Fig.

27 im horizontalen Durchschnitt in zwei verschiedenen Höhen, nämlich links

nach den Linien AB der Fig. 26 rechts nach der

Linie AC der Fig. 26 dar. In Fig. 29 ist

der untere Raum des Ofens in verticalem Durchschnitt, in Fig. 28 derselbe im

Grundriß abgebildet; Fig. 30 endlich zeigt die

Verbindung der Stücke des um den Ofen gelegten eisernen Reifes.

Dieser Ofen gehört in die Kategorie der periodischen

Kalköfen, welche nicht ununterbrochen im Gange bleiben, sondern in welchen die

Füllung fertig gebrannt, sodann nach dem Abkühlen ausgefahren wird, und welche dann

frisch gefüllt werden. Mögen auch die continuirlichen

Kalköfen, in welchen das Brennen ununterbrochen fortgeht, ihre großen Vorzüge

besonders hinsichtlich der Ersparung an Brennmaterial darbieten, so sind sie doch

nur an solchen Orten zu empfehlen, wo der fortdauernde Absatz des gebrannten Kalkes

ein gesicherter ist und man nicht in Gefahr kommen kann, den Kalk längere Zeit

aufbewahren zu müssen. An kleineren Orten, wo nicht regelmäßig immerfort gebrannt

werden kann, neigt sich der Vorzug daher auf die Seite der kleinen compendiösen

periodischen Oefen.

Zum Brennen des Kalkes dient bei dem uns vorliegenden Ofen der untere, oben

überwölbte Raum von unten 11 1/2, oben 10 Fuß (rheinl.) Durchmesser und 11 Fuß Höhe. Er

enthält unten 4 Schürlöcher e, e, e, e mit Rosten für

das Brennmaterial (Steinkohle zu Velpe, Braunkohle zu Fürstenwalde), wie solche die

Fig. 29

veranschaulicht. B der Zugang zum Einbringen des rohen

Kalksteins; derselbe wird während des Brennens zugemauert; d die Thür zum Ausfahren des gebrannten Kalkes; auch sie bleibt während

des Brandes vermauert; o eine Bedachung über dem Eingang

zu dem bedachten kreisförmigen Raum um den Ofen, also zu den Schürlöchern und der

Thür d. a ein Zugang zu dem obern Mantel über dem Ofen,

und zu den Abzüchten in dem Gewölbe des Ofens. Dieser Zugang ist nöthig, um das

Austreten der Flamme aus den einzelnen Gewölböffnungen beobachten, und je nach

Erforderniß einzelne derselben durch aufgelegte Steine verschließen und dadurch die

Gluth mehr nach anderen Punkten des Ofens hinleiten zu können.

Aus Fig. 28

und 29

erkennt man ohne weitere Beschreibung die Art, wie der Kalkstein eingesetzt wird, so

daß bei jeder der Feuerungen ein zur besseren Vertheilung der Flamme dienendes

Gewölbe entsteht. In der Mitte wird ein Stück Holz eingesetzt, durch dessen

Verbrennung nachher eine ebenfalls zur besseren Vertheilung der Flamme dienende

cylindrische Höhlung entsteht.

In Velpe werden zu 100 Tonnen à 4 Berliner

Scheffel Kalk 150 bis 160 Scheffel Ibbenbührener Steinkohlen während einer Brennzeit

von circa 3mal 24 Stunden verbraucht. Während der ersten

6 Stunden feuert man schwach, dann aber schreitet man zu scharfem Feuer bis die

gelbe Kalkflamme aus den Gewölböffnungen herausschlägt und eine klare Gluth im Ofen

sichtbar ist.

Tafeln