| Titel: | Ueber Tiffereau's Apparat zum Aufsammeln, Messen und Umfüllen der Gase in chemischen Laboratorien; Bericht von Gaultier de Claubry. |

| Fundstelle: | Band 154, Jahrgang 1859, Nr. LVII., S. 260 |

| Download: | XML |

LVII.

Ueber Tiffereau's Apparat zum Aufsammeln, Messen und

Umfüllen der Gase in chemischen Laboratorien; Bericht von Gaultier de Claubry.

Aus dem Bulletin de la Société

d'Encouragement, Juli 1859, S. 401.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Tiffereau's Apparat zum Aufsammeln, Messen und Umfüllen der Gase in

chemischen Laboratorien.

Wenn man täglich in den Laboratorien die Chemiker mit so großer Leichtigkeit Gase

aller Art aus Gefäßen von allen Formen und Rauminhalten in andere Gefäße umfüllen

steht, so möchte man sich wundern, daß einer der ausgezeichnetsten Repräsentanten

der Wissenschaft, Priestley, im letzten Jahrhundert als

Anleitung zu den heut zu Tage so einfachen Manipulationen ein eigenes Werk

veröffentlicht hat. Die Sache erscheint jedoch ganz natürlich, wenn man bedenkt, daß

die Gase dazumal erst eine Stelle in der Wissenschaft einzunehmen ansingen, und daß

zur Unterweisung in den mit denselben vorzunehmenden Manipulationen die

Geschicklichkeit eines Chemikers ersten Ranges erforderlich war. Jetzt ist es, wie

erwähnt, sehr leicht, dieselben auszuführen, und in sehr vielen Fällen, wenn es sich

um Gase handelt, die im Wasser unlöslich oder nur wenig löslich sind, reicht eine

einfache Schüssel und eine durchbohrte Scherbe für die Mehrzahl der Operationen

hin.

Handelt es sich aber darum, große Quantitäten von Gas zu sammeln und aus Behältern,

in denen man sie aushängt, in andere überzuführen, oder kommt es, wie bei vielen

Versuchen darauf an, bedeutende Luft- oder Gasmengen herbeizusaugen, indem

man sie zum Behuf ihrer Reinigung oder Trocknung durch verschiedene Flüssigkeiten

oder feste Körper streichen läßt, so ist man genöthigt, die zur Erfüllung dieser

verschiedenen Bedingungen nöthigen Apparate zu vervielfältigen.

William Henry beschrieb meines Wissens zuerst im Jahre

1812 in seinem Handbuch der Experimentalchemie unter dem Namen Gasometer (gas holder) einen Apparat, welcher

die Bestimmung hat, größere Gasmengen zu sammeln. Einige Modificationen abgerechnet,

z.B. die Hinzufügung einer Wasserstandsröhre, um das Gasvolumen annähernd zu

ermitteln, findet man den Henry'schen Apparat noch jetzt

überall in den Laboratorien in Gebrauch.

Hr. Tiffereau hat in einem

einzigen Instrumente Alles zu vereinigen gesucht, was bei den Manipulationen mit

Gasen nothwendig erscheint, nämlich: einen graduirten Cylinder, um das Gasvolumen

mit der hierbei möglichen Genauigkeit zu messen, einen Aspirator und eine

pneumatische Wanne. Diesen Zweck hat er durch ganz einfache und sinnreiche

Anordnungen erreicht. Ein cylindrischer Behälter aus Zink trägt eine pneumatische

Wanne, und steht mit dieser durch eine mit einem Hahn verschließbare Röhre, welche

ihm das Gas zuführt, in Verbindung. An seinem unteren conischen Ende befindet sich

eine gleichfalls mit Hahn versehene gekrümmte Röhre zum Ablassen des Wassers. Eine

andere Röhre setzt den unteren Theil der Wanne mit demjenigen des Behälters in

Verbindung. Auf der entgegengesetzten Seite ist eine Wasserstandsröhre befestigt.

Eine mittelst eines Schraubenstöpsels verschließbare Oeffnung gestattet ein

Thermometer in den Behälter zu bringen.

Nachdem man den Behälter mit Wasser gefüllt hat, setzt man den Gasentbindungsapparat

mit dem oberen Hahn in Verbindung, und öffnet den Hahn, welcher mit dem Boden des

Cylinders communicirt, worauf sich der Behälter mit Gas füllt.

Will man nun das Gas in kleine Glocken, Cylinder oder andere auf die Brücke der

pneumatischen Wanne gestellte Gefäße füllen, so schließt man den unteren Hahn, und

öffnet den Hahn des Gasentbindungsrohres und denjenigen der mittleren Röhre,

mittelst welcher das Wasser der Wanne die Stelle des Gases einnimmt. Für Versuche

mit dem Löthrohr schraubt man dieses auf die Entbindungsröhre.

Will man den Apparat als Aspirator gebrauchen, so schraubt man den Hahn, welcher zur

Einführung des Wassers dient, ab, und erseht ihn durch eine Röhre, welche sich bis

zu einem Abstand von ungefähr 1 Centim. vom Boden des Behälters abwärts erstreckt,

und die man mit der äußeren Luft in Communication setzt, wenn man mit

atmosphärischer Luft arbeitet, hingegen mit Wasch- oder Trockenapparaten,

wenn man getrocknete Luft oder verschiedene Gase anzuwenden hat, und öffnet die

geeigneten Hähne. Die Luft oder die Gase dringen alsdann in den Behälter, welcher,

wie das Mariotte'sche Gefäß, einen constanten Ausfluß

gewährt.

Die in Wasser auflöslichen Gase werden mit Ausnahme des Chlorgases, welches das

Quecksilber angreift und des Jodwasserstoffgases, welches in Berührung mit demselben

sich zersetzt, sämmtlich über Quecksilber aufgefangen. Man kann jedoch zum

Aufsammeln einiger in Wasser ziemlich löslichen Gase, wie der Kohlensäure und des

Schwefelwasserstoffs, sich mit Vortheil des Wassers bedienen, indem man eine

gesättigte Auflösung von schwefelsaurer Magnesia anwendet, welche ich schon vor

langer Zeit hierzu

empfohlen habe.Annales de Chimie et de Physique, t. XXXVII p. 380. Schüttelt man nämlich die beiden erwähnten Gase fünf Minuten lang lebhaft

mit verschiedenen gesättigten Salzlösungen, so erhält man folgende Resultate:

Kohlensäure.

Schwefelwasserstoff.

Wasser

100

80

92

Auflösung von schwefelsaurem Natron

100

80

91

„ „

salpetersaurem Kali

100

74

92

„ „

schwefelsaurer Magnesia

100

20

52

Man kann sich demnach des Tiffereau'schen Apparates für

viele Operationen des Laboratoriums mit Vortheil bedienen. Derselbe ist seit einigen

Jahren in mehreren Laboratorien zu Paris, namentlich in demjenigen des Prof.

Pelouze in Gebrauch.

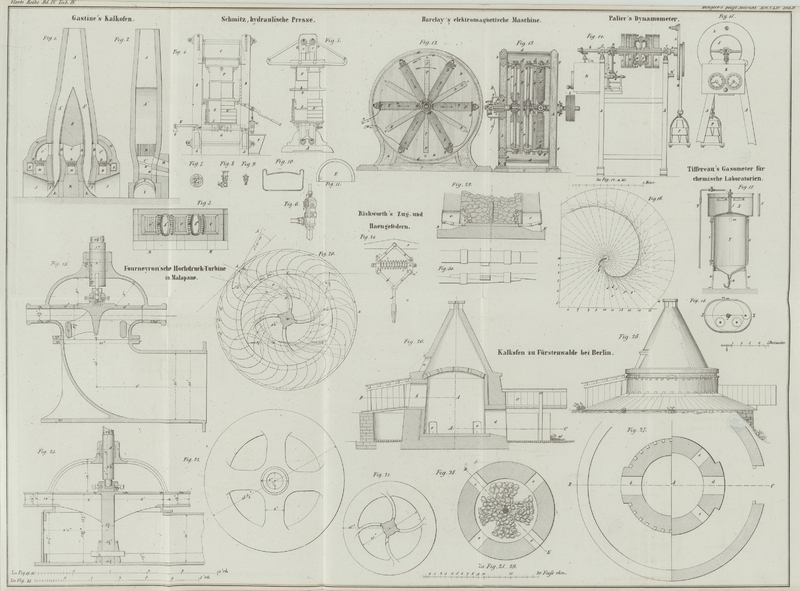

Beschreibung des Apparates. – Fig. 17 ist ein

Verticaldurchschnitt des Apparates durch seine Achse, und Fig. 18 ein Grundriß

desselben.

X ist die pneumatische Wanne.

Y ist ein cylindrischer Behälter, welcher zur Aufnahme

der Gase dient und mit der Wanne X ein Ganzes bildet;

sein Boden ist kegelförmig und die Spitze des Kegels mit einem Hahn h und einer gekrümmten Röhre versehen.

j ist die Centralröhre, welche sich in der Achse der

Wanne erhebt und in den Behälter Y einmündet. Diese

Röhre endigt in einen Hahn, der nach Belieben abgeschraubt werden kann.

k ist eine Metallröhre, die an ihrem oberen Ende mit

einem Hahn versehen ist, und den Boden der Wanne mit dem des Behälters in Verbindung

setzt.

l ist eine gläserne Wasserstandsröhre, welche oben und

unten mit dem Behälter communicirt.

m ist ein Schraubenstöpsel, welcher eine Oeffnung

schließt, durch die man ein Thermometer in den Behälter einführen kann.

W ist ein Dreifuß, auf dem der ganze Apparat ruht.

Um den Behälter mit Gas zu füllen, füllt man ihn erst mit Wasser, setzt dann den

Gasentbindungsapparat mit dem Hahn der Röhre j in

Verbindung, und öffnet diesen Hahn (während der Hahn k

geschlossen ist) und eben so den Hahn h. In dem Maaße

als das Wasser abfließt, dringt das Gas in den Apparat.

Handelt es sich darum, aus dem Behälter Gas in einen auf die Brücke der pneumatischen

Wanne gestellten Glascylinder zu füllen, so öffnet man, während der Hahn h

geschlossen ist, den Hahn der Röhre j und den der Röhre

k, worauf das Wasser aus der Wanne in den Behälter

dringt, wo es die Stelle des Gases einnimmt.

Um Löthrohrversuche zu machen, schraubt man auf die Röhre j das Löthrohr selbst, und sammelt das Gas wie vorher auf.

S ist eine Röhr (tube à

flotteur) von der Höhe der Wanne, welche man auf das obere Ende der Röhre

k schraubt, wenn man eine regelmäßige Gasausströmung

wünscht.

T ist die Röhre, deren man sich bedient, wenn man den

Apparat als Aspirator gebrauchen will; nach Abnahme des Hahns von der Röhr j, steckt man in diese Röhre die Röhre T von kleinerem Durchmesser, deren größerer Schenkel bis

zu einem Centimeter Abstand vom Boden des Behälters reicht und oben einen Kork

enthält.

Tafeln