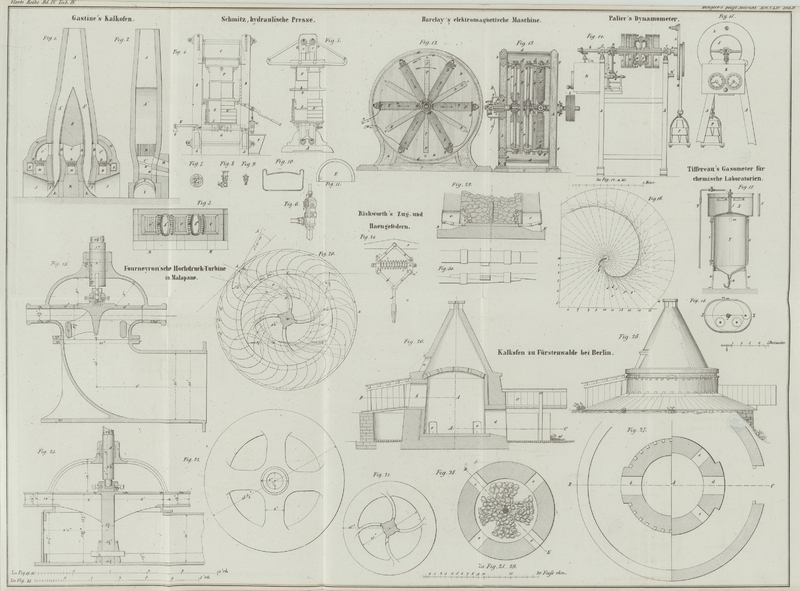

| Titel: | A. Barclay's elektromagnetische Maschine. |

| Fundstelle: | Band 154, Jahrgang 1859, Nr. LVIII., S. 263 |

| Download: | XML |

LVIII.

A. Barclay's elektromagnetische

Maschine.

Aus dem Practical Mechanic's Journal, Juli 1859, S.

85.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Barclay's elektromagnetische Maschine.

Hr. A. Barclay, Ingenieur zu

Kilmarnock, hat bei Anordnung der Theile seiner elektromagnetischen Maschine das

galvanometrische Princip angenommen, d.h. die beweglichen Maschinentheile bestehen

aus einer oder mehreren Reihen auf einer horizontalen Welle angeordneter permanenter

Magnete, deren Arme in gleichem Abstande von einander in radialer Richtung

divergiren. Diese Magnete rotiren mit der Welle und bewegen sich zwischen parallel

zu ihnen angeordneten stationären Elektromagneten hindurch. Letztere ziehen die

Magnete abwechselnd an und stoßen sie ab, und erzeugen auf diese Weise eine rasche

Rotation der Hauptwelle, welche auf die zu treibende Maschine übertragen wird.

Fig. 12

stellt die neue elektromagnetische Maschine in der Seitenansicht und im theilweisen

Durchschnitte dar. Fig. 13 ist ein rechtwinkelig zu Fig. 12 geführter

Durchschnitt. Das Maschinengestell besteht aus ein Paar offenen Trägern oder starken

kreisrunden Seitengestellen A von Eichenholz. Diese

Träger sind mit einer horizontalen Schiene oder Rippe B

versehen, welche sich quer über die Mitte des Ringes erstreckt. Der untere Theil des

Gestells divergirt in einer seitlichen Richtung nach Außen überall wo er sich mit der

Bodenplatte C vereinigt. Jedes Gestell ist durch einen

eingelassenen und festgenieteten Messingring verstärkt. Die beiden Seitengestelle

sind parallel zu einander angeordnet und durch Querstangen E mit einander verbunden. In der Mitte jeder der beiden Querstangen B befindet sich eine kreisrunde Oeffnung, in welche eine

messingene Hülse eingelassen ist. In diesen Hülsen sind die adjustirbaren Lager G angeordnet, in welchen die verjüngt zulaufenden Hälse

der horizontalen Welle H sich drehen. Beide Enden dieser

Welle ragen aus den Seitengestellen A hervor, und an

einem derselben ist die Rolle I befestigt, welche die

Bewegung auf die zu treibende Maschine fortpflanzt. Das andere Ende der Welle H trägt den nachher zu beschreibenden Commutator. Sechs

Querstangen E sind in gleichen Abständen rings um das

kreisrunde Gestell A angeordnet; jede derselben ist mit

drei Löchern versehen, welche zur Aufnahme der Enden der runden eisernen Stangen J dienen, die mittelst Schraubenmuttern an dieselben

befestigt sind. Die Stangen J bilden die Kerne einer

Reihe feststehender Elektromagnete, welche gegen die Mitte hin abgeflacht sind, so

daß sie dicht neben einander liegen. Die Reihen sind kreuzweise angeordnet und eine

Mutter K geht durch die Centralöffnungen der drei

Stangen. Das eine Ende der Mutter drückt gegen die äußere Stange J und an das andere Ende ist eine Schraube geschnitten,

auf welche eine Mutter L paßt. Durch Aufschrauben dieser

Mutter werden die Stangen fest gegen einander gedrückt, so daß je drei Stangen einen

einzigen Elektromagnet bilden. Die drei Elektromagnete J

erstrecken sich in radialer Richtung auswärts nach den sechs Querstangen E. In der Abbildung sind drei Reihen solcher

Elektromagnete dargestellt; die Zahl derselben kann jedoch der erforderlichen Kraft

gemäß vermehrt werden. Ueber jede Stange J wird ein

messingener Ring M abwärts gegen die Mitte geschoben und

ein entsprechender Ring N wird an dem oberen Ende der

Stange dicht an dem Querstab E angepaßt. Diese Ringe M und N bilden Flantschen,

zwischen denen der isolirte Draht O auf die Stangen

gewickelt wird, am Nordpol beginnend und am Südpol aufhörend. Der Draht wird sodann

von der ersten Stange J nach der nächsten und von dieser

nach der dritten geführt, so daß auf diese Weise eine mit einander verbundene Reihe

feststehender Elektromagnete gebildet wird. Von der ersten Reihe der Elektromagnete

ist der Draht O nach den Stangen J geführt und um dieselben gewunden. Letztere sind auf ähnliche Weise vom

Nordpol beginnend gegen den Südpol hin mit einer Drahtspirale bedeckt. Von der

zweiten Reihe der Elektromagnete geht der Draht nach der dritten Reihe der Kerne J, um die er, mit den beiden anstoßenden Systemen der

Elektromagnete correspondirend, gewunden ist. Anstatt sich von einem Kern nach dem

andern durch die ganze

Reihe fortzusetzen, kann die Spirale jedes Kernes J für

sich mit der Batterie verbunden werden, oder jede Spirale kann ihre eigene Batterie

besitzen. Sollte es wünschenswerth erscheinen, die Kraft der Maschine noch weiter zu

erhöhen, so kann man die Enden der Spirale auf jeder Hälfte der Kerne J für sich mit einer kräftigen Batterie in Verbindung

setzen. Auf diese Weise kann eine große Quantität der Elektricität durch die

verschiedenen Spiralen der Maschine in Circulation gesetzt, und eine entsprechende

mechanische Kraft entwickelt werden. Die drei Systeme feststehender Elektromagnete

I sind in gleichen Abständen auf der Welle H angeordnet. Die beiden Systeme der rotirenden Magnete

P nehmen die Zwischenräume ein. Die Magnete P bestehen aus flachen Stäben magnetisirten Stahls und

jeder Magnet besteht aus sechs solcher neben einander liegenden Stäbe. Der mittlere

Theil jedes Stabes ist seitwärts erweitert, um eine Oeffnung anbringen zu können,

mit deren Hülfe er auf die Achse H geschoben werden

kann. Drei solcher Systeme von Stäben P bilden, auf die

Achse H geschoben und befestigt, einen rotirenden

Magnet. Die Arme der rotirenden Magnete divergiren in gleichem Abstande vom Centrum,

und die stationären Magnete J sind in solchen Abständen

von einander angeordnet, daß für die freie Rotation der Magnete P zwischen denselben gerade der hinreichende Raum

bleibt. Die von den beiden Polen der Batterie ausgehenden Drähte R. und S sind mit den Federn

T und U verbunden,

welche an die Querschiene B des Gestells befestigt sind.

Der Draht R. steht mit der oberen Feder T in Verbindung, welche mit dem inneren Theil V des Commutators in metallischem Contacte steht. Die

untere Feder U, an welche der Draht S befestigt ist, drückt gegen den äußeren Theil W des Commutators, wobei der galvanische Strom aus der

Batterie durch den Draht R in die Maschine gelangt und

durch den Draht S zurückkehrt.

Der zur raschen Unterbrechung und Erneuerung des Contactes dienende Commutator

besteht aus einem messingenen Ring, welcher in zwei separate Ringe V und W getheilt ist, deren

innere Ränder zickzackförmig eingeschnitten sind. Diese beiden Ringe sind in kurzem

Abstande von einander auf einem kleinen Holzcylinder X

befestigt, welcher mit der Achse H rotirt. Die

Commutatorringe V und W sind

mit Hülfe zweier Rollen, von denen auf jeder Seite des Commutators eine angeordnet

ist, so daß sie auf die Ringe V und W drücken, mit den Spiralen der Elektromagnetsysteme in

Verbindung gesetzt. Der von dem Nordpol der elektromagnetischen Spiralen ausgehende

Draht ist an die Spindel der einen, der von dem Südpol ausgehende an die Spindel der

andern Rolle befestigt. Der Batteriestrom geht längs des Drahtes R nach dem Ring V, von

dieser Fläche nach der

Rolle und von da durch den Draht O nach dem Nordpol des

Elektromagneten Nr. 1, durch sämmtliche Windungen dieses Magneten, und verläßt ihn

durch den Südpol. Hierauf tritt der Strom in den Nordpol des Elektromagneten Nr. 2,

durchläuft den letzteren und geht auf Nr. 3 über. Von der ersten

Elektromagnetenreihe gelangt der Strom durch den Draht nach der zweiten Reihe, von

da nach der dritten Reihe, von der ihn der Draht O nach

der Spindel der Rolle führt, die sich mit dem Ring W im

Contact befindet. Da dieser Ring mit dem Drahte S in

metallischer Verbindung steht, so gelangt der Strom, seinen Kreislauf vollendend,

zur Batterie zurück. Indem er aber die Windungen der Elektromagnete durchläuft,

erzeugt er abwechselnd eine starke Anziehung und Abstoßung gegen die rotirenden

Magnete P, indem der Nordpol jedes Elektromagneten den

benachbarten Magnet P anzieht, während ihn gleichzeitig

der hinter ihm befindliche Südpol des Elektromagneten zurückstößt. Diese kräftige

Attraction findet auf die ganze Länge der Elektromagnete statt; an den Enden

derselben ist sie am stärksten, gegen die Mitte hin nimmt sie allmählich ab.

Auf diese Weise werden also die rotirenden Magnete P

gegen die Nordpole der Magnete hingezogen. Wenn nun die Pole umgekehrt werden, so

findet der entgegengesetzte Erfolg statt und die Nordpole, welche jetzt Südpole

sind, stoßen die Magnete P zurück, während die vorderen

Elektromagnete, welche gleichfalls ihre Polarität gewechselt haben, sie anziehen.

Auf solche Weise wird eine continuirliche und sehr rasche Rotation der Magnete P und somit auch der an ihrer Achse befestigten Rolle

I erzielt, welche die Bewegung sofort auf die zu

treibende Maschine überträgt.

Der rasche Wechsel der Pole der Elektromagnete wird durch die Anordnung der Ringe V und W bewirkt, deren

Ineinandergreifen die mit den Spiralen der Elektromagnete verbundenen Rollen

abwechselnd mit dem positiven und negativen Pol der Batterie in Verbindung bringt.

Die Ringe V und W sind in

einem kurzen Abstande von einander angeordnet, wodurch eine wirksame gleichzeitige

Unterbrechung des Contactes erzielt wird. Während die Peripherien der Rollen Y und Z sich außerhalb der

Oberfläche eines der Ringe V oder W befinden, ist der Raum zwischen den Ringen so kurz, daß die Rollen

wieder in metallischer Verbindung mit dem andern Ring sind, ehe eine Schwankung oder

Unregelmäßigkeit in der Rotation der Maschine stattfinden kann.

Um die Rotation der Elektromagnete und mithin diejenige der Maschine umzukehren,

braucht man nur die Lage der mit der Batterie verbundenen Drähte R. und S zu wechseln, so daß

der Draht R, den Ring W und

der Draht S den Ring V

berührt. Der nämliche Zweck wird erreicht, wenn man die mit den Rollen Y

und Z verbundenen Drähte wechselt, was mit Hülfe irgend

einer einfachen mechanischen Vorrichtung geschehen kann.

Um die Maschine äußeren störenden Einflüssen möglichst zu entziehen, wird sie in

einen luftdichten Mantel eingeschlossen. Dieser besteht aus einem geschlossenen

Cylinder d von Zink oder einem andern zweckdienlichen

Material, dessen beide Endscheiben genau Innen an die Seitengestelle A sich anschließen. Die Ränder der Scheiben sind nach

Innen gebogen, und an die so gebildete Fläche ist der umhüllende Cylindermantel

gelöthet oder auf sonstige Weise befestigt. Mit dem inneren Raume steht eine

Luftpumpe in Verbindung, mit deren Hülfe die Luft ausgepumpt werden kann, so daß die

Maschine frei von atmosphärischen Einflüssen in einem luftleeren Raume arbeitet. Mit

Hülfe dieser Anordnungen wird eine kräftige, rasche und anhaltende Rotation erzielt,

welche mit Vortheil als Motor angewendet werden kann.

Tafeln