| Titel: | Ueber Jodgewinnung in Schottland; von Otto Krieg. |

| Fundstelle: | Band 154, Jahrgang 1859, Nr. LXXX., S. 375 |

| Download: | XML |

LXXX.

Ueber Jodgewinnung in Schottland; von Otto Krieg.

Aus der Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure, Bd.

III S. 232.

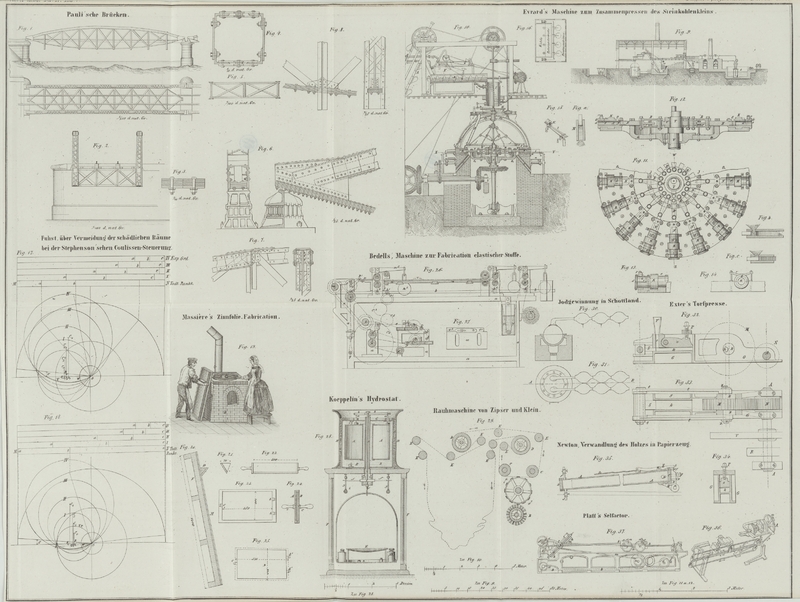

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Krieg, über Jodgewinnung in Schottland.

Als im Jahre 1812 der Franzose Courtois in der Mutterlauge

der Varec-Soda das Jod entdeckt hatte, dachte man wohl nicht daran, eine wie

weit umfassende Anwendung dieser merkwürdige Körper durch die Medicin, und in der

neuesten Zeit hauptsächlich durch die Photographie finden würde, so daß Fabriken im

großartigsten Maaßstabe zur Gewinnung desselben angelegt wurden. Die Fabrik von Paterson bei Glasgow in

Schottland bringt allein jährlich 600 bis 700 Centner Jod in den Handel.

Das Jod kommt bekanntlich nicht im freien Zustand, sondern in Verbindung mit

Metallen, vorzugsweise als Jodkalium, in der Natur vor, und da es in allen seinen

Eigenschaften dem Chlor sehr analog ist, auch gewöhnlich zusammen mit Chlormetallen,

aber immer im Verhältniß zum Chlor in sehr geringen Mengen. Es findet sich daher in

allen Salzsoolen und im Meerwasser (in diesem letzteren noch nicht 1/10'000 Proc.),

aber in so sehr kleinen Mengen, daß seine Gegenwart sich nur eben nachweisen läßt.

Nun besitzen aber viele Seepflanzen, und darunter besonders gewisse Fucus-

und Algen-Arten, die merkwürdige Eigenschaft, den Jodgehalt des Meerwassers

in ihren Säften auffallend zu concentriren, so daß man in ihrer Asche 1/4 bis 2/3

Proc. Jod nachweisen kann. Auf diese Eigenthümlichkeit der Seepflanzen stützt sich

die Jodfabrication.

Im Frühjahr zur Zeit der Stürme treibt das Meer große Massen dieser Seepflanzen an

die Westküste von Irland und die weiter nördlich gelegenen Hebriden-Inseln.

Die Küstenbewohner sammeln dieselben, trocknen sie während des Sommers an der Sonne

ab und verbrennen sie dann in großen Gruben. Die dabei erhaltene Asche, der man im

Handel den Namen Kelp gegeben hat, bildet eine bläulich- oder

grünlichgraue, geschmolzene dichte und äußerst feste Masse, zuweilen etwas blasig

und unverbrannte Stückchen Kohle einschließend, die in großen Stücken ohne alle

Emballage, wie etwa die Steinkohlen, versandt wird. Auf dem Markte in Glasgow

kostete im vorigen Jahre der Centner Kelp 1 1/2 bis 2 Thlr., je nach der Menge der

löslichen Bestandtheile und feinem Jodgehalt, der oft sehr variirt, wie schon oben

angegeben, von 1/4 bis 2/3 Proc.

Die erste Operation, die mit dem Kelp vorgenommen wird, ist die, ihn mittelst großer

Hämmer in kleine Stücke von der Größe der kleinen Chausseesteine zu zerschlagen. So

vorbereitet wird er in großen gußeisernen Gefäßen mit heißem Wasser übergossen, um

alle löslichen Bestandtheile auszuziehen. Es wird dabei wie beim Auslaugen der rohen

Soda verfahren, indem dieselbe Flüssigkeit mit verschiedenen Quantitäten Kelp

zusammengebracht wird, zuerst mit beinahe schon ganz ausgelaugtem und erst zuletzt

mit frischem Kelp, bis die Flüssigkeit 36 bis 40 Grad nach dem Twaddel'schen Aräometer oder ein specifisches Gewicht von 1,18 bis 1,20

zeigt.

Der bei diesem Auslaugen bleibende Rückstand beträgt 30 bis 40 Proc. des angewendeten

Kelps und bildet eine dunkelgrüne erdartige Masse, der Hauptsache nach aus

Kieselerde bestehend (wohl meist von dem den Seepflanzen vor dem Verbrennen noch

anhängenden Sande herrührend), ferner aus kohlensaurer, schwefel- und

phosphorsaurer Kalkerde und Magnesia und Stückchen unverbrannter Kohle. Dieser

Rückstand wird von Glashütten, welche ordinäre Flaschen anfertigen, gern

gekauft.

Der auf die oben beschriebene Weise erhaltene wässerige Auszug des Kelps wird in

gußeisernen fast halbkugelförmigen Kesseln von 7 bis 8 Fuß Durchmesser über freiem

Feuer abgedampft; er enthält der Hauptsache nach Chlorkalium, viel weniger

Chlornatrium, schwefelsaures und kohlensaures Kali und Natron, endlich Jodkalium,

Schwefelkalium und unterschwefligsaures Kali und Natron; und es ist nun interessant

zu sehen, wie diese Salze größtentheils nur durch abwechselndes Abdampfen und

Abkühlen vermöge ihrer verschiedenen Löslichkeit getrennt werden. Das schwefelsaure

Kali, als das bei weitem unlöslichste, fällt schon während des ersten Eindampfens

fortwährend zu Boden und wird von den umstehenden Arbeitern mit großen siebartig

durchlöcherten Löffeln herausgeschöpft. Nachdem dieses Salz ziemlich vollständig

entfernt ist, läßt man die Flüssigkeit in ein großes gußeisernes Gefäß (cooler) abfließen, wo beim Erkalten eine große Menge

Chlorkalium herauskrystallisirt und sich an den Gefäßwänden festsetzt. Die

Mutterlauge hiervon wird wieder nach dem Kessel zurückgebracht. Bei dem weiteren

Eindampfen fängt nun das Chlornatrium an herauszukrystallisiren. Dasselbe hat bekanntlich die

Eigenthümlichkeit, in heißem Wasser nur sehr unbedeutend mehr löslich zu seyn, als

in kaltem, während die Löslichkeit der meisten anderen Salze mit der Temperatur

außerordentlich zunimmt. Man kann daher mit der Concentration der Lauge immer

fortfahren, bis man glaubt, daß auch schon Chlorkalium mit herausfallen könnte. Dann

schöpft man das zu Boden fallende Kochsalz mit großen durchlöcherten Löffeln heraus

und bringt die Lauge wieder zur Krystallisation einer neuen Menge Chlorkalium in die

Kühlgefäße, ohne besorgen zu müssen, dasselbe durch Chlornatrium verunreinigt zu

erhalten, eben weil ja die abgekühlte Flüssigkeit noch fast genau so viel von diesem

Salze in Lösung zu halten vermag, als die heiße.

Auf diese Weise verfährt man viermal und erhält vier Krystallisationen von

Chlorkalium (das werthvollste von den als Nebenproducte erhaltenen Salzen). Die

erste Krystallisation davon enthält etwa 86 bis 90 Proc. reines Chlorkalium, das

übrige ist meist schwefelsaures Kali; die zweite und dritte Krystallisation sind

sehr rein und enthalten 96 bis 98 Proc. Chlorkalium; die vierte enthält schon etwas

schwefelsaures Natron beigemischt.

Die nach der vierten Krystallisation bleibende Mutterlauge wird nicht weiter

eingedampft; sie zeigt 66 bis 76 Grad am Twaddel'schen

Aräometer oder ein spec. Gewicht von 1,33 bis 1,38; sie enthält noch schwefelsaures

Natron, Schwefelverbindungen der Alkalien und unterschwefligsaure Salze derselben,

die kohlensauren Alkalien (hauptsächlich kohlensaures Natron, etwa 2 Proc.

sämmtlicher löslicher Salze ausmachend) und Jodkalium. Diese Flüssigkeit wird in

einem flachen offenen, unter freiem Himmel stehenden Gefäße langsam mit verdünnter

Schwefelsäure versetzt. Es erfolgt ein heftiges Aufbrausen, indem die Kohlensäure

der kohlensauren Alkalien und Schwefelwasserstoff gasförmig davon gehen; an der

Oberfläche setzt sich, von der Zersetzung der höheren Schwefelungsstufen und der

unterschwefligsauren Salze der Alkalien herrührend, ein dicker Schaum von reinem

Schwefel ab. Man schöpft ihn ab in Gefäße zum Abtropfen und Trocknen, um ihn

demnächst zu verkaufen. (Man sagte mir, daß etwa eben so viel Schwefel als nachher

Jod gewonnen werde.) Auch etwas freies Chlor scheint bei dieser Zersetzung zu

entweichen, wenigstens überziehen sich die in der Nähe stehenden Mutterlaugen, die

mit den entweichenden Gasen in Berührung kommen, mit einem feinen violetten

Häutchen, was wohl nur etwas durch das Chlorgas frei gemachtes Job seyn kann.

Wenn diese Gase vollständig entwichen sind, mischt man die Flüssigkeit mit einer noch

größeren Quantität Schwefelsäure, fügt eine gewisse Menge feingemahlenen Braunstein

hinzu und bringt die Mischung in ein großes eisernes Destillirgefäß über freiem

Feuer. Die nun stattfindende Zersetzung ist ganz dieselbe wie die bei der

Chlorentwickelung aus Chlornatrium, Braunstein und Schwefelsäure; man darf sich nur

an Stelle des Chlornatriums das Jodkalium denken, und anstatt des Chlors entwickelt

sich Jod in Gasform, das in den vorgeschobenen thönernen Vorlagen aus dem

dampfförmigen Zustand sogleich in den festen übergeht und sich als eine feste

krystallinische Masse hier absetzt.In einer französischen Jodfabrik (von Cournerie in

Cherbourg) gewinnt man das Jod auf nassem Wege, indem man einen Strom

Chlorgas durch die Jodkalium haltende Flüssigkeit treibt. Das Chlor, noch

elektronegativer als das Jod, treibt dieses aus seiner Verbindung mit Kalium

aus und bildet Chlorkalium, während sich das Jod in Form eines schwarzen

Schlammes zu Boden setzt.

Der Destillationsapparat, Fig. 30 und 31, besteht

aus einem starken gußeisernen halbkugelförmigen Kessel von ungefähr 4 Fuß

Durchmesser, der in einer besonderen Feuerung eingemauert ist. Darauf befindet sich

ein bleierner Deckel mit zwei Helmen von Steinzeug befestigt, welche letztere die

Joddämpfe in zwei Systeme von Vorlagen (jedes zu 4 bis 5 Stück) führen.

Diese thönernen Vorlagen sind eiförmig gestaltet (die große Achse 1 1/2 bis 2 Fuß,

die kleine 1 bis 1 1/2 Fuß); sie enden vorn und hinten in einer halsartigen Oeffnung

von etwa 4 Zoll Durchmesser und sind damit nur lose in einander geschoben. Die

hintere Oeffnung der letzten Vorlage ist mit einem nassen Tuche leicht verstopft; an

diesem setzen sich dann sehr schöne Jodkrystalle ab. Jede Vorlage hat auf ihrer

unteren Lagerfläche, womit sie aufliegt, ein kleines Loch zum Abtropfen der mit

überdestillirenden Flüssigkeit.

Eine vollständige Destillation dauert immer 14 Tage; wenigstens erst nach Ablauf so

langer Zeit werden die Vorlagen abgenommen. In den Kessel selbst aber wird jeden

Morgen nach Ablassen des Rückstandes (der an Düngerfabrikanten verkauft wird) neue

Mutterlauge, Braunstein und Schwefelsäure gebracht, und das Feuer, das während der

Nacht nicht unterhalten wurde, wieder angemacht. Gerade dieses Erkaltenlassen des

Apparats während der Nacht ist nicht ohne Bedeutung: einmal condensirt sich dadurch

noch alles dampfförmig vorhandene Jod in den Vorlagen, was sonst bei der neuen

Füllung des Kessels, respective Oeffnung der Apparate, verloren gehen würde, und

dann würden auch bei einer ununterbrochenen Destillation die Vorlagen zu warm

werden, um die Joddämpfe gehörig niederzuschlagen, und es würden Verluste eintreten.

Nach Ablauf von 14 Tagen findet man 100 bis 150 Pfund Jod in jeder einzelnen

Vorlage.

Es sind 5 solcher Destillationsapparate vorhanden, wovon jedoch immer mehrere der

Reparatur wegen außer Thätigkeit sind; der gußeiserne Kessel des Apparates wird

nämlich sehr angegriffen und muß alle 4 Monate ungefähr erneuert werden; er wiegt 30

Cntr., wenn er eingemauert wird, und nach 4 Monaten etwa nur noch die Hälfte.

Eine sehr unangenehme Arbeit ist das Herausbringen der festen 1/2 bis 1 1/2 Zoll

starken Jodlage aus dem Innern der Vorlagen ohne dieselben zu zerschlagen. Die

Joddämpfe greifen dabei hauptsächlich die Augen der Arbeiter an. Das so in

unregelmäßigen Bruchstücken erhaltene rohe Jod wird in kleine eichene Fäßchen à 100 Pfd. gepackt und so in den Handel gebracht.

Der Preis desselben war im vorigen Jahr 3 1/2 Thlr. pro

Pfund loco Glasgow.

Die Fabrik von Paterson verarbeitet in einem Jahr nicht

weniger als 120 bis 150,000 Cntr. Kelp und gewinnt daraus 6 bis 700 Cntr. Jod und

entsprechende Quantitäten der eben angeführten Salze als Nebenproducte.

Tafeln