| Titel: | Ueber das Platin und die es begleitenden Metalle; von H. Sainte-Claire Deville und H. Debray. |

| Fundstelle: | Band 154, Jahrgang 1859, Nr. LXXXII., S. 384 |

| Download: | XML |

LXXXII.

Ueber das Platin und die es begleitenden Metalle;

von H. Sainte-Claire

Deville und H.

Debray.

(Schluß von S. 295 des vorhergehenden

Heftes.)

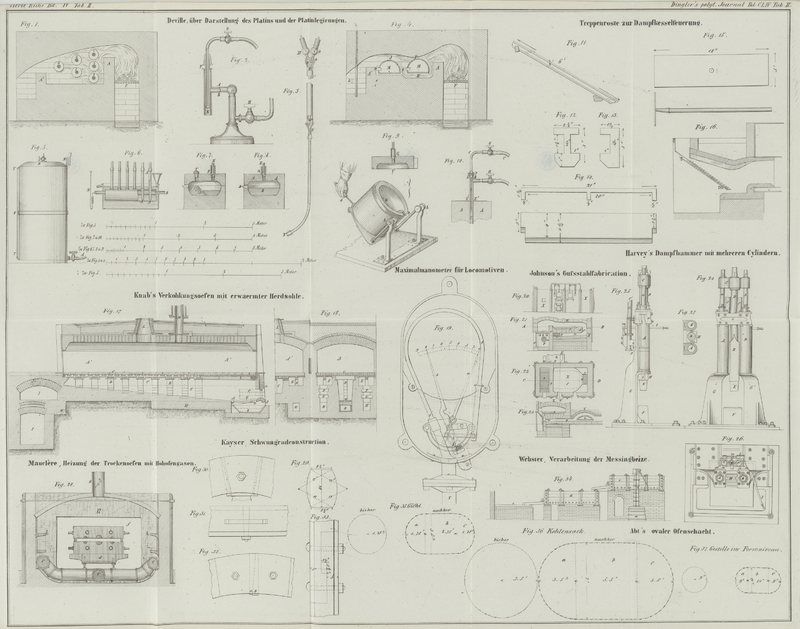

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Deville, über das Platin und die es begleitenden

Metalle.

VII. Darstellung des Osmiums,

Rutheniums, Rhodiums und Iridiums in reinem Zustande.

1. Osmium.

Um das Osmium in cohärentem Zustande, von einer Dichtigkeit gleich derjenigen des

Platins (21,4) zu erhalten, verfährt man folgendermaßen. Man nimmt

pulverförmiges Osmium-Iridium, welches durch ein Seidensieb passirt

wurde. (Wenn dasselbe nicht ursprünglich pulverförmig ist, kann man es mittelst

des unten für das Ruthenium angegebenen Verfahrens chemisch zertheilen.) 1 Thl. solchen

Osmium-Iridiums vermengt man mit 5 1/2 Theilen Baryumsuperoxyd, welches

man mit der größten Sorgfalt abwiegt, um es später durch ein bekanntes Gewicht

Schwefelsäure gänzlich fällen zu können. Dieses Gemenge, welches durch

andauerndes Zereiben in einem Porzellanmörser so innig als möglich gemacht

worden seyn muß, erhitzt man in einem hessischen Tiegel, auf welchem sein Deckel

angebracht und mit ein wenig Lehm lutirt worden ist, 1–2 Stunden lang auf

den Schmelzpunkt des Silbers. Nach dem Erkalten findet man im Tiegel eine

schwarze, homogene Masse, welche man gröblich zertheilt und in eine Glasretorte

gibt. Man gießt in dieselbe zuerst ein wenig Wasser, dann 8 Theile Salzsäure und

1 Theil gewöhnlicher Salpetersäure, rührt um und destillirt, wobei man die

Vorlage der Retorte mit der größten Sorgfalt abkühlen muß, damit nicht

Osmiumsäure-Dämpfe verloren gehen. Die Operation ist beendigt, wenn durch

den Tubulus der Retorte ausgelassener Dampf nicht mehr den charakteristischen

Geruch der Osmiumsäure besitzt. Die in der Vorlage enthaltene Flüssigkeit wird

wieder destillirt, wobei man in den vorgeschlagenen tubulirten Ballon verdünntes

Ammoniak bringt. Das so erhaltene osmiumsaure Ammoniak übersättigt man mit

Schwefelwasserstoff, erhält die das Schwefelosmium enthaltende Flüssigkeit lange

Zeit im Sieden, und filtrirt dann. – Man darf das Filter nicht bei einer

zu hohen Temperatur trocknen, weil sonst das Schwefelosmium sich entzündet, wobei es sich in Osmiumsäure und

schweflige Säure verwandelt. Das Schwefelmetall gibt man in einen Tiegel aus

Gaskohks, welcher innerlich ganz glatt und mit einem dicht aufpassenden Deckel

versehen ist; derselbe wird in einen Tiegel aus feuerfestem Thon gestellt, der

Zwischenraum beider Tiegel mit Sand gefüllt, der thönerne Tiegel mit einem guten

Deckel geschlossen und die Hitze dann vier bis fünf Stunden lang auf dem

Schmelzpunkt des Nickels erhalten.Im Loboratorium der Normalschule zu Paris benutzt man als Brennmaterial,

um diese hohe Temperatur zu erzielen, Abfälle von Gaskohks, welche zu

hart sind, um daraus Elemente für die Bunsen'sche Säule schneiden zu können. Diese Gaskohks, welche

keine Asche hinterlassen, greifen die Tiegel nicht an; die nicht

hinreichend feuerbeständigen Tiegel werden durch sie zwar erweicht, aber

deren Wände nicht zerstört, wie durch die Schlacke der gewöhnlichen

Kohks. Die Gaskohks sind zwar schwierig zu entzünden, brennen aber

außerordentlich kräftig.

Das Schwefelosmium ist durch die Hitze reducirbar und hinterläßt ein glänzendes

Metall, welches eine hellere bläuliche Farbe als das Zink hat, in kleinen

Stücken, die sich sehr leicht zertheilen. Dieses Osmium hat keinen Geruch; man

kann es auf den Schmelzpunkt des Zinks erhitzen, ohne daß sich

Osmiumsäure-Dämpfe bilden; bei einer höheren Temperatur wird es aber

brennbar.

Um das Osmium krystallisirt zu erhalten, erhitzt man

es in einem Kohlentiegel mit seinem 7 bis 8fachen Gewicht Zinn auf die lebhafte

Rothglühhitze, bis es darin aufgelöst ist, und läßt dann die Metallmasse langsam

abkühlen; im Moment des Erstarrens scheidet sich das Osmium vom Zinn ab, indem

es krystallisirt. Man braucht dann bloß das Zinn in Salzsäure aufzulösen, um ein

sehr hartes krystallinisches Pulver zu erhalten, welches kein Zinn zurückhält,

ohne daß die Säure merklich Osmium auflöst.

2. Ruthenium.

Das Ruthenium ist das feuerbeständigste unter den Metallen des Platinerzes. Man

kann es nur schmelzen, wenn man es in 1–2 Millimeter Entfernung vom Ende

des Knallgas-Löthrohrs anbringt, an dem Punkt wo die höchste Temperatur stattfindet; dabei verflüchtigt sich

Rutheniumoxyd, welches einen ähnlichen Geruch wie die Osmiumsäure hat und einen

braunen Anflug bildet. Das Ruthenium ist spröde und hart wie das Iridium; reines

geschmolzenes Ruthenium hat eine Dichtigkeit von 11 bis 11,4.

Um das Ruthenium darzustellen, legirt man rutheniumhaltiges Osmium-Iridium

in Blättern mit seinem vier- bis fünffachen Gewicht Zink und verjagt dann

letzteres durch Hitze; hierzu gibt man die gemengten Materialien in einen

geeignet geschützten Kohlentiegel, worin man sie zuerst eine Stunde lang auf der

bloßen Rothglühhitze erhält, dann zwei Stunden lang auf der Weißglühhitze, bis

aus der Flamme aller Zinkdampf verschwunden ist. Man findet im erkalteten Tiegel

eine zerreibliche poröse Masse, welche genau so viel wiegt wie das angewandte

Osmium-Iridium. Diese Masse läßt sich leicht zerpulvern, bis auf ein

kleines Quantum von Schuppen, welche man durch das Seidensieb absondert. Man

vermengt höchst sorgfältig 1 Theil des feinen Pulvers mit 3 Thl. Baryumsuperoxyd

und 1 Thl. salpetersaurem Baryt, und bringt das Gemenge in einen hessischen

Tiegel, welchen man zum Rothglühen (auf eine Temperatur etwas unter dem

Schmelzpunkt des Silbers) eine Stunde lang erhitzt. Nach dem Erkalten findet man

darin eine schwarze, zerreibliche Masse, welche man höchst sorgfältig

pulverisirt und dann in eine Flasche mit eingeschliffenem Stöpsel schüttet, in

die man vorher 20 Thle. Wasser und 10 Thle. gewöhnliche Salzsäure gegeben hat.

Die Flasche wird in kühles Wasser getaucht, damit sich die Temperatur in Folge

der eintretenden Reaction nicht erhöht. Man schüttet dann den durch die Schmelzoperation

erhaltenen osmium-iridiumsauren Baryt in kleinen Portionen hinein; diese

Operation muß man unter einem gut ziehenden Kamin vornehmen, weil das Chlor oder

der Sauerstoff, welche sich entbinden, ein wenig Osmiumsäure mit sich reißen.

Nachdem die Operation ganz beendigt ist, setzt man 1 Thl. Salpetersäure, dann 2

Thle. gewöhnliche concentrirte Schwefelsäure zu. Man verschließt die Flasche,

schüttelt sie stark und läßt den schwefelsauren Baryt sich absetzen. Man

decantirt, wascht den Niederschlag durch Decantiren aus und destillirt dann alle

vereinigten Flüssigkeiten in einer tubulirten Retorte, bis der vierte Theil

ihres Volums übergegangen ist; das Destillat ist eine an Osmium sehr reiche

Flüssigkeit, welche man sogleich mit Ammoniak und Schwefelammonium fällt. Die in

der Retorte zurückgebliebene rothe Flüssigkeit wird abgedampft, bis sie nur noch

ein kleines Volum einnimmt; man versetzt sie dann mit 2 bis 3 Thln. Salmiak in

Stücken und einigen Kubikcentimetern Salpetersäure; dann dampft man bei einer

Temperatur, welche 100º C. nicht viel überschreiten darf, zur Trockne ab.

Man findet in der Schale einen bläulichschwarzen krystallinischen Niederschlag,

welchen man mit einer kleinen Menge Wasser behandelt, das zur Hälfte mit Salmiak

gesättigt ist, und mit dieser Flüssigkeit auswascht, bis sie sich nicht mehr

färbt. Man bringt das schwarze Salz (chlorwasserstoff- und iridiumsaures

Ammoniak, welches Ruthenium enthält) in einen Porzellantiegel und calcinirt es,

bis die Masse recht roth geworden ist. Es ist zweckmäßig, den Porzellantiegel in

einen hessischen Tiegel zu stellen und in den Zwischenraum beider einige

Kohlenstücke zu legen. Das so erhaltene, mit Ruthenium gemengte Iridium wird in

einem Silbertiegel mit seinem doppelten Gewicht Salpeter und seinem gleichen

Gewicht Kalihydrat 1–1 1/2 Stunden lang bei der Dunkelrothgluth

geschmolzen. Man nimmt die Masse dann in kaltem Wasser auf und filtrirt die

orangegelbe Flüssigkeit, welche rutheniumsaures Kali ist, in einem Trichter

durch Amianth. Diese Flüssigkeit wird mit Kohlensäure oder Salpetersäure

behandelt, bis sich einige Blasen von Kohlensäure, salpetriger Säure oder

Stickoxyd entbinden und die gelbe Farbe ganz verschwunden ist; sie darf gar

nicht nach Osmiumsäure riechen. Sie setzt einen Niederschlag ab, welcher

Rutheniumoxyd, verunreinigt durch ein wenig Kieselerde, ist. Dieses Oxyd

calcinirt man stark in einem Tiegel aus GaskohksWenn das Ruthenium Chromoxyd enthält, so verwandelt sich dieses im Tiegel

in glänzendes und gut krystallisirtes Kohlen-Chrom., und schmilzt es dann mit großer Vorsicht mittelst des früher beschriebenen

kleinen Knallgas-Löthrohrs in einer kleinen Schale, die man in einem

Kalkstück ausgehöhlt hat. Wenn das Ruthenium Osmium, Chrom oder Kieselerde

enthält, so entweichen diese Unreinigkeiten in Dampfform oder verbinden sich mit

dem Kalk.

3. Palladium.

Das Palladium ist von allen Metallen des Platinerzes das leichtflüssigste. In den

zum Schmelzen des Platins dienenden Oefen kommt es mit außerordentlicher

Leichtigkeit in Fluß. Wenn man es mittelst des Knallgas-Löthrohrs der

Schmelzhitze des Iridiums aussetzt, so verschwindet es, wobei es sich dreht und

grüne Dämpfe verbreitet, welche sich zu einem schwarzbraunen Pulver verdichten,

einem Gemenge von Metall und dessen Oxyd. Diesen Versuch muß man auf einer

kleinen Kapelle machen, welche in einem Stück gebrannten Kalks ausgehöhlt ist.

Das Palladium oxydirt sich noch leichter als das Silber bei niederer Temperatur,

daher seine Oberfläche immer durch eine sehr schwache Oxydschicht matt

erscheint.

Die Dichtigkeit des reinen, geschmolzenen und nicht hartgeschlagenen Palladiums

ist 11,4 bei 22º,5 C.

4. Rhodium.

Das Rhodium befindet sich hauptsächlich in den bereits besprochenen Rückständen,

welche man in den Platinfabriken erhält, wenn man die Mutterlaugen von der

Fällung des Platins mittelst metallischen Eisens niederschlägt. Um aus diesen

Rückständen das reine Rhodium darzustellen, schmelzen wir sie vorerst mit ihrem

gleichen Gewicht Blei und ihrem doppelten Gewicht Bleiglätte. Nachdem der Tiegel

gut rothglühend und die Bleiglätte recht flüssig ist, rührt man ein- oder

zweimal um, läßt langsam erkalten, und löst dann den Bleikönig ab, welchen man

gut reinigt; derselbe enthält alle in diesen Rückständen vorkommenden Metalle,

welche weniger oxydirbar als das Blei sind. Man behandelt ihn mit Salpetersäure,

die mit ihrem gleichen Gewicht Wasser verdünnt ist, welche ihm außer dem Blei

auch das Kupfer und Palladium entzieht. Die zurückbleibende pulverförmige und

metallische Substanz wird gut gewaschen, dann äußerst sorgfältig mit ihrem

fünffachen Gewicht pulverisirten Baryumsuperoxyds gemengt, welches man genau

abwiegt. Das Gemenge wird in einem hessischen Tiegel 1–2 Stunden lang der

Rothglühhitze ausgesetzt, dann in Wasser aufgenommen und der verbleibende

Rückstand mit Königswasser behandelt, welches eine große Menge Osmium austreibt,

die man verloren gehen lassen oder durch Destillation als Osmiumsäure sammeln

kann. Nachdem die Flüssigkeit ihren Geruch ganz verloren hat, setzt man ihr so viel

Schwefelsäure zu, daß der Baryt aus dem Gemisch der Chloride ganz abgeschieden

wird. Man läßt kochen und filtrirt; hernach dampft man die Flüssigkeit ab, indem

man ihr zuerst ein wenig Salpetersäure, und dann nach einiger Zeit einen großen

Ueberschuß von Salmiak zusetzt. Hierauf wird sie bei 100º C. zur Trockne

verdampft, und der Rückstand mit einer concentrirten Salmiaklösung, welche ihm

alles Rhodium entzieht, so lange gewaschen, bis das Waschwasser nicht mehr

merklich rosenroth gefärbt ist. Die filtrirte Flüssigkeit dampft man mit einem

großen Ueberschuß von Salpetersäure ab, welche den Salmiak zerstört, und wenn

nur noch das Rhodiumsalz übrig ist, beendigt man das Abdampfen in einem

Porzellantiegel, befeuchtet den Rückstand mit ein wenig Schwefelammonium und

vermengt ihn mit seinem drei- bis vierfachen Gewicht Schwefel. Man stellt

dann den mit seinem Deckel versehenen Porzellantiegel in einen hessischen Tiegel

und füllt den Zwischenraum mit Kohlengestiebe. Das Ganze wird auf die lebhafte

Rothglühhitze gebracht, und im Tiegel bleibt metallisches Rhodium zurück,

welches man als nahezu rein betrachten kann, nachdem man es lange Zeit mit

starkem Königswasser und hernach mit concentrirter Schwefelsäure sieden

ließ.

Um dieses Rhodium in vollkommen reinen Zustand überzuführen, vermengt man es mit

seinem 3–4fachen Gewicht Zink, schmilzt es bei schwacher Rothglühhitze,

rührt gut um, läßt kurze Zeit in Ruhe und gießt dann. In dem Augenblick wo sich

die beiden Metalle legiren, entwickelt sich eine solche Hitze, daß ein Theil des

Zinks verflüchtigt werden kann; man muß alsdann den Tiegel mit der größten

Sorgfalt wieder bedecken.

Die erhaltene Legirung behandelt man mit concentrirter Salzsäure, welche viel

Zink auflöst und eine krystallisirte Masse hinterläßt, die eine Verbindung von

Zink und Rhodium im stöchiometrischem Verhältniß (RhZn²) ist. Letztere

löst man in Königswasser auf, und versetzt die Lösung mit überschüssigem

Ammoniak, bis sich der Niederschlag ganz oder doch beinahe vollständig aufgelöst

hat. Diese Flüssigkeit erhält man einige Zeit im Sieben und dampft sie dann in

geeigneter Weise ab, wodurch man das gelbe Salz erhält, welches eine Verbindung

von Rhodium, Chlor und Ammoniak (2Rh, 3 Cl, 5AzH³) ist; dasselbe läßt man

mehrmals krystallisiren; mit ein wenig Schwefel in einem Kohlentiegel bei hoher

Temperatur calcinirt, gibt es reines und zusammenhängendes Rhodium, welches man

hernach ohne Verlust mittelst des Knallgas-Löthrohrs in einer kleinen

Kapelle aus Kalk schmelzen kann.

Das Rhodium schmilzt weniger leicht als das Platin; in einem Feuer welches 300

Grm. Platin zu schmelzen gestattet, kann man in derselben Zeit nur 40 bis 50

Grm. Rhodium schmelzen. Nach unseren Beobachtungen ist dieses Metall gar nicht flüchtig: es

oxydirt sich aber schwach auf der Oberfläche, wie das Palladium. Das in

Berührung mit Kalk geschmolzene Rhodium ist frei von Silicium, einem steten

Begleiter desselben, sowie von Osmium, dessen letzte Spuren erst im stärksten

Feuer verschwinden, und es hat sehr schätzbare physische Eigenschaften erlangt.

Weniger weiß und weniger glänzend als das Silber, hat es fast denselben Ton wie

das Aluminium. Es ist dehnbar und hämmerbar, aber nur im Zustand großer

Reinheit.

Die Dichtigkeit des reinen und geschmolzenen Rhodiums ist 12,1.

5. Iridium.

Zur Darstellung desselben verwendet man Osmium-Iridium, welches man

mittelst Zink pulverisirt (siehe S. 385) und dann mit seinem fünffachen Gewicht

Baryumsuperoxyd glüht, wie es zur Bereitung des Ruthemiums (S. 385) angegeben

wurde. Die erhaltene schwarze Masse wird durch sehr lange fortgesetztes Kochen

in Königswasser von der Osmiumsäure befreit, dann versetzt man die Auflösung mit

der Quantität Schwefelsäure, welche zur Fällung des in der Flüssigkeit

vorhandenen Baryts, dessen Gewicht man kennt, genau erforderlich ist. Die

aufgelösten Chlormetalle haben eine sehr dunkle gelblichrothe Farbe; man dampft

sie ab, nachdem man einen Ueberschuß von Salzsäure zugesetzt hat, und gegen das

Ende gibt man Salmiak in Stücken hinein, so daß die Flüssigkeit gesättigt wird,

aber eine viel größere Menge davon als zum Fällen des Iridiums erforderlich ist.

Man dampft dann in einem auf 60° C. erwärmten Raum oder im Wasserbad zur

Trockne ab, und nachdem aller saure Geruch verschwunden ist, wascht man den

Rückstand mit einer concentrirten Salmiaklösung, bis die Flüssigkeit farblos

abläuft (wodurch ihm außer den dem Platin fremdartigen Metallen das Rhodium

entzogen wird), hernach mit Wasser welches etwas weniger Salmiak enthält. Auf

dem Filter bleibt das rosenrothe Rutheniumsalz von Claus und hauptsächlich Iridiumsalmiak zurück. Dieser auf dem Filter

zurückbleibende schwarze Iridiumsalmiak wird getrocknet, dann bei beginnender

Rothglühhitze calcinirt, so daß die Ammoniaksalze vollständig und die

Chlormetalle heilweise zersetzt werden. Ein Wasserstoffstrom entzieht die

letzten Spuren von Chlor oder Sauerstoff, und man erhält einen lockern

Metallschwamm, worin sich noch keine Legirung bilden konnte. Das Königswasser

zieht aus demselben manchmal ein wenig Platin aus, von welchem aber keine Spur

zurückbleibt; es entzieht ihm auch ein wenig Osmium, aber nicht alles darin

befindliche. Dieses Pulver wird in einem Gemisch von Salpeter und Kalihydrat

geschmolzen, dann sorgfältig gewaschen und in einem Kohlentiegel zum Weißglühen erhitzt, wodurch

es cohärent wird, endlich in einen kleinen Kalkofen (Fig. 8 Tab. II)

gebracht, welchen man mit Sauerstoff- und reinem Wasserstoffgas speist.

Man erhitzt das Metall einige Zeit stark in einer oxydirenden Atmosphäre (um zu

ermitteln ob die Atmosphäre eine oxydirende ist, hält man ein Zündhölzchen oder

einen Eisendraht in die aus dem Ofen tretende Flamme; sie müssen darin mit

lebhaftem Funkensprühen brennen). Nachdem aller Osmiumgeruch verschwunden ist,

vergrößert man die Geschwindigkeit der beiden Gase so daß, während ihr

gegenseitiges Verhältniß beibehalten bleibt, der Sauerstoff mit dem ganzen Druck

der Gasometer, nämlich wenigstens 4–5 Centimeter Quecksilbersäule,

entweicht. Das Iridium schmilzt dann nach und nach und wird endlich so flüssig

wie Quecksilber. Um 25 Gramme Iridium zu schmelzen, braucht man, nachdem der

Ofen angeheizt ist, wenigstens 200 bis 300 Liter Sauerstoffgas und folglich

zweimal so viel Wasserstoffgas. Das Leuchtgas ist in Paris nicht so rein, daß

wir es zum Schmelzen des Iridiums hätten verwenden können.

Ein Iridiumzain ist rein weiß und polirtem Stahl etwas ähnlich, dessen Glanz er

hat. Unter dem Hammer gibt er nach, wird etwas platt und zerbricht wie ein

krystallinisches Metall. Weißglühend verhalt er sich besser unter dem Hammer;

wahrscheinlich könnte man bei dieser Temperatur und vermittelst eines Prägwerks

seine krystallinische Textur zerstören und folglich ihn schmieden, wie man es

für das Zink und gewisse Aluminiumlegirungen macht.Hr. Hulot, bei der

Pariser Münze angestellt, hat unseres Wissens zuerst dieses mechanische

Mittel angewandt, um durch das Schmelzen krystallisirte Metalle

hämmerbar zu machen, nämlich ihnen ihre Textur zu benehmen, so daß sie

bearbeitet werden können.

Das geschmolzene Iridium hat dieselbe Dichtigkeit wie das Platin, nämlich 21,15.

– Das Iridium legirt sich mit dem Zink und dem Zinn; letztere Legirung

hat zur Formel Sn²Jr.

Tafeln