| Titel: | Ueber Giffard's selbstthätige Speisevorrichtung für Dampfkessel; von Th. Combes. |

| Fundstelle: | Band 154, Jahrgang 1859, Nr. LXXXVII., S. 409 |

| Download: | XML |

LXXXVII.

Ueber Giffard's selbstthätige Speisevorrichtung für

Dampfkessel; von Th.

Combes.

Aus dem Civilingenieur, 1859, Bd. V S.

243.

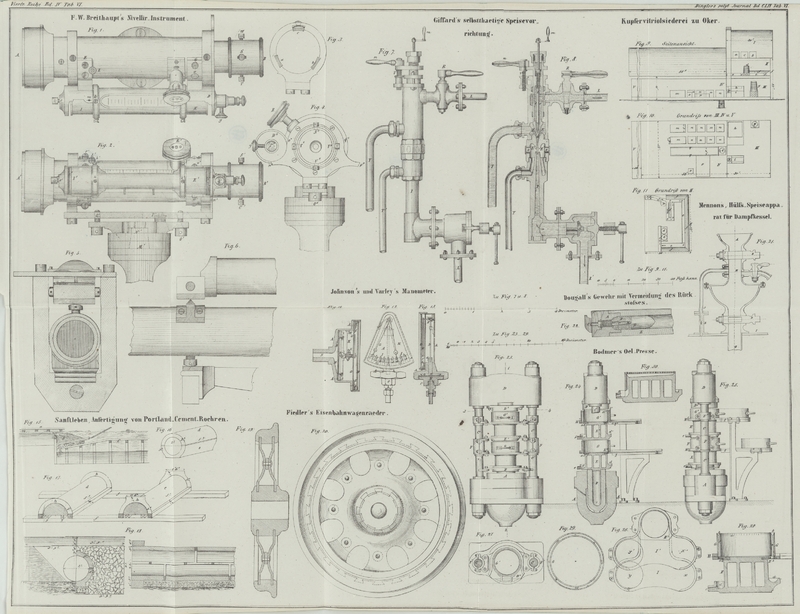

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Combes, über Giffard's selbstthätige Speisevorrichtung.

Der von Giffard neuerdings erfundene und von G. Flaud ausgeführte Apparat zur Speisung der Dampfkessel

hat durch seine Eigenthümlichkeit das gerechte Interesse der Ingenieurs erweckt und

bereits zahlreiche Anwendung bei stehenden Maschinen und Locomotiven gefunden. Wir

entlehnen daher seine Beschreibung aus dem Junihefte des Bulletin de la Société d'Encouragement, in der Hoffnung,

später auch die damit gemachten Erfahrungen mittheilen zu können.

Dieser Apparat enthält keinen einzigen beweglichen Theil, beruht vielmehr nur auf der

seitlichen Mittheilung der Bewegung bei Flüssigkeiten, d.h. auf der Eigenschaft, daß

ein Strahl, welcher durch eine andere Flüssigkeit hindurchgeht, einen Theil hiervon

mit sich reißt.

Fig. 7 zeigt

die äußere Ansicht, Fig. 8 den entsprechenden verticalen Durchschnitt in 1/5 der natürlichen

Größe.

L ist das Rohr, durch welches der Dampf aus dem Kessel

zuströmt, und R ein Absperrhahn. Der Dampf gelangt durch

mehrere Oeffnungen c in das Innere eines hohlen

Cylinders, welcher unten conisch zuläuft und eine kleine Oeffnung enthält. Letztere

wird durch einen conischen Pfropfen t, welcher die

Spitze einer mit Schraubengewinden versehenen und mittelst einer kleinen Kurbel m zu drehenden Stange bildet, beliebig verkleinert. Nach

dem Austritte aus dieser Oeffnung gelangt der Dampf in ein conoidisches Mundstück

d, welches mit seiner weiteren Oeffnung über die

Spitze des Conus greift, so daß rings herum ein gewisser Zwischenraum bleibt. Dieses

Mundstück bildet zugleich den Boden einer Kammer E, E,

in welche an der einen Seite das Saugrohr T einmündet,

das nach einem 1 bis 2 Meter tiefer stehenden Speisewasserbassin führt. Mittelst der

Schraube V und Kurbel n kann

man die Stellung der Spitze des Conus und ihre Eintauchung in das conoidische

Mundstück d beliebig reguliren, indem der Cylinders

sammt Zubehör dadurch in achsialer Richtung verschoben werden kann. Beim Ausströmen

aus dem Conus und dem Mundstücke saugt der Dampfstrahl die Luft aus dem Raume E und das nachtretende kalte Wasser an, mischt sich mit

letzterem, und wird condensirt, so daß aus der unteren Oeffnung des Mundstückes d ein Wasserstrahl hervortritt, und zwar mit einer

Geschwindigkeit, welche von der Geschwindigkeit des Dampfstrahles und der mit

fortgerissenen Menge Wasser abhängig ist. Unterhalb des Mundstückes d befindet sich bei etwa 1 Centimeter Abstand ein

längeres conisches Rohr I mit conischer Spitze, welche

nach oben gerichtet ist. Dieses Rohr führt nach dem Kessel, wohin die Flüssigkeit

durch das aufgestoßene Ventil S und das Rohr L' abfließt. In der ringförmigen Kammer E' um die Spitzen der Mundstücke d und S, welche mit der äußeren Luft

communicirt, kann man durch die Oeffnungen o den

Uebertritt des stets trüben und undurchsichtigen Strahles wahrnehmen. Das Rohr T' dient zur Abführung des bei Ingangsetzung der

Speisevorrichtung sich bildenden Condensationswassers und des Ueberschusses von

Wasser, welchen der Apparat bei nicht gehöriger Regulirung etwa gibt.

Diese Speisevorrichtung ist also ununterbrochen in Thätigkeit, wird durch Oeffnung

des Hahnes R angelassen und bezüglich des zu

verbrauchenden Dampfquantums durch die Kurbel m,

bezüglich des zu liefernden Speisewasserquantums durch die Kurbel n regulirt, was schnell und leicht zu bewirken ist.

Da ein Kubikmeter Dampf, bei 5 Atmosphären = 5,165 Kilogram. Spannung pro Quadratcentimeter oder bei 152° C. Wärme,

2,5962 Kilogramme wiegt, so berechnet sich für das Ausströmen solchen Dampfes in die

atmosphärische Luft die Druckhöhe h in der Formel v = √2gh zu

Textabbildung Bd. 154, S. 410

und die Ausflußgeschwindigkeit v

zu 558,79 Metern pro Secunde, wobei vorausgesetzt wird,

daß Dichtigkeit und Druck des Dampfes constant bleiben, und daß P und p den Druck des

Dampfes und der Atmosphäre pro Quadratmeter und q die Dichtigkeit des Dampfes bedeute. Nimmt man aber

an, daß der Dampf sich vor der Mündung expandirt und mit einem Drucke gleich dem

atmosphärischen Drucke ausströmt, übrigens aber seine Temperatur nicht ändert, so

bestimmt sich die Geschwindigkeit des Ausströmens durch die Formel:

Textabbildung Bd. 154, S. 410

worin q das specifische Gewicht

des Dampfes unter dem atmosphärischen Drucke bei 152 Graden, also

Textabbildung Bd. 154, S. 410

und es ergibt sich dann als Druckhöhe p/q Log. nat. P/p = 32044 Meter und als Geschwindigkeit v = 792,82 Meter.

Nun stößt der Dampf vor seinem Austritte in die atmosphärische Luft auf Wasser,

welches ihn plötzlich condensirt. Die Geschwindigkeit dieses condensirenden Wassers

läßt sich gegen die Geschwindigkeit des Dampfstrahles vernachlässigen und die

Bewegungsmomente werden durch die Condensation auch nicht verändert. Bezeichnet man

also mit m die Masse des Dampfes und mit M die Masse des zum Dampfe getretenen Wassers, mit v die Ausströmungsgeschwindigkeit des Dampfes und mit

u die Geschwindigkeit des gemischten Strahles, so

hat man (m + M) u = mv, oder u = m/(m + M) v.

Zur vollständigen Condensirung des Dampfes bis zu 60° mit Wasser von

15° Temperatur findet man annähernd die erforderliche Masse Wasser, wenn man

annimmt, daß der Dampf bei der Condensirung 550 Wärmeeinheiten abgibt, durch die

Gleichung:

M . 15m . 650 = (m + M) . 60, oder M = 13,11 . m.

Man braucht also ungefähr 13 Mal so viel Wasser, und wenn man 15 Mal so viel Wasser

nimmt, so erhält man eine Temperatur des Speisewassers von 57 bis 58°. Im

letzteren Falle (M = 15m)

ergibt sich u = v/16 und die

Geschwindigkeit des Speisewassers wird also innerhalb der Gränzen 558,79/16 = 34,92

Meter und 792,82/16 = 49,55 Meter pro Secunde

liegen.

Diese Geschwindigkeit muß aber größer, als diejenige Geschwindigkeit seyn, mit

welcher Wasser von der Temperatur des Strahles und unter 5 Atmosphären Pressung aus

dem Kessel herausspritzen würde, damit der Speisewasserstrahl auch wirklich in den

Kessel treten kann, und da einer Wassersäule von 4 Atmosphären Ueberdruck 41,32

Meter Höhe und 28,37 Meter Geschwindigkeit entsprechen (wenn man von der Veränderung

der Dichtigkeit des Wassers absteht), so erkennt man, daß dieser Apparat in der That

im Stande seyn wird, 15 Mal so viel Wasser in den Kessel zu führen, als man Dampf

zum Dampfstrahle verwendet. Fällt dagegen die Geschwindigkeit des

Speisewasserstrahles auf 28,37 Meter, was bei dem 18,7 fachen (558,79/28,37 –

1 = 18,7), oder 27,9 fachen (792,82/28,37 – 1 = 27,9) Wasserquantum der Fall

seyn würde, so würde es nicht mehr im Stande seyn in den Kessel überzutreten. Da es nun

ziemlich sicher ist, daß die Geschwindigkeit des Dampfes sich mehr der ersten

(558,79 Meter), als der letzten Gränze der Geschwindigkeit (792,82 Met.) nähert, so

ergibt sich hieraus, daß man mit der beschriebenen Speisevorrichtung höchstens ein

dem 18fachen Gewichte des dabei verbrauchten Dampfes entsprechendes Wasserquantum in

den Kessel zu pumpen vermag. Dieses Verhältniß hängt jedoch von der Dampfspannung im

Kessel ab, und wird um so größer, je niedriger das letztere ist. Hat man z.B. nur

1/2 Atmosphäre Ueberdruck, so wiegt ein Kubikmeter Dampf 0,8349 Kilogramme, und die

Formel

Textabbildung Bd. 154, S. 412

gibt dann 332 Meter Geschwindigkeit, wogegen die

Geschwindigkeit, mit welcher das Wasser unter 5,165 Meter Wassersäule Druck (oder

einer halben Atmosphäre Ueberdruck) aus dem Kessel ausfließen würde, nur 10 Meter

pro Secunde beträgt. Der Dampf würde also sein mehr

als dreißigfaches Gewicht an Wasser mit sich fortreißen und in den Kessel einführen

können. Wenn auch diese letztere annähernde Bestimmung nicht ganz zuverlässig seyn

mag, da einerseits die Geschwindigkeit des Dampfes sehr durch die Widerstände in den

Rohren und bei der Einmündung vermindert wird, und da andererseits die Dichtigkeit

des Speisewasserstrahles durch die höhere Temperatur, unvollkommen condensirten

Dampf und mit fortgerissene Luft modificirt wird, so geht wenigstens aus diesem

Beispiel hervor, daß die Speisung um so sicherer und reichlicher vor sich geben

wird, je niedriger die Dampfspannung ist.

Die Giffard'sche Speisevorrichtung ist daher nicht nur die

einfachste der bekannten Vorrichtungen zur Kesselspeisung, sondern erscheint auch

als der sinnreichste und vortheilhafteste Apparat, den man sich denken kann, da

hierbei weiter kein Wärmeverlust, als durch Strahlung stattfindet, und die

aufgewendete Wärme genau der Arbeit zum Heben des Wassers aus dem Bassin und zum

Hineindrücken in den Kessel entspricht.

Natürlich würde dagegen ein solcher Apparat zum Heben von Wasser zu anderen Zwecken

sehr unvollkommen seyn, weil dann die im gehobenen Wasser enthaltene Wärme gänzlich

verloren wäre. Nimmt nämlich der Dampf das n fache

Gewicht von Wasser mit sich, so reducirt sich seine lebendige Kraft auf das 1/(1 +

n) fache der ursprünglichen lebendigen Kraft und es

bleibt nur das n/(1 + n)

fache übrig. Ein Dampfstrahl von 5 Atmosphären Pressung kann z.B. das 50 fache

Gewicht an Wasser mit fortreißen und auf eine Höhe von 1/2g

(558,79/51)² = 6 Meter heben, daher beträgt der Verlust 50/51 von der ganzen

Arbeit, welche der Dampf hätte ausüben können. Wenn ein solcher Dampfstrahl, als

Ventilator wirkend, das 10 fache Luftquantum mit sich reißen soll, so kann der

Luftstrahl im günstigsten Falle nicht über 1/11 von der lebendigen Kraft des Dampfes

aufnehmen, und derartige Maschinen mögen zwar ihrer Einfachheit wegen in gewissen

Fällen anwendbar seyn, bilden aber sehr schlechte Motoren bezüglich der Benutzung

der Dampfkraft.

Zur Speisung der Dampfkessel empfehlen sich aber die Giffard'schen Apparate durch die große Regelmäßigkeit und Leichtigkeit

ihrer Handhabung, was sich auch in der kaiserlichen Tabakfabrik bewiesen hat, wo auf

diese Weise Dampfkessel von zusammen 200 Pferden Stärke stündlich mit circa 4 Kubikmetern Wasser gespeist werden.Hinsichtlich der Preise des Giffard'schen Apparats

für 2 bis 70 Pferdekräfte verweisen wir auf die frühere Mittheilung im

polytechn. Journal Bd. CLIII S. 324.

A. d. Red.

Tafeln