| Titel: | Die neue Kupfervitriolsiederei zu Oker; beschrieben von W. Knocke. |

| Fundstelle: | Band 154, Jahrgang 1859, Nr. XCII., S. 424 |

| Download: | XML |

XCII.

Die neue Kupfervitriolsiederei zu Oker;

beschrieben von W.

Knocke.

Aus der berg- und hüttenmännischen Zeitung, 1859,

Nr. 19.

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Knocke, über neue Kupfervitriolsiederei zu Oker.

Der Kupfervitriol hat in neuester Zeit eine so mannichfache Anwendung in der Technik

gefunden, daß man ihn auf den Rammelsberg'schen Hütten am Unterharze jetzt als

rentables Hauptproduct darstellen kann, während man ihn früher nur als Nebenproduct

gewann, z.B. bei der Goldscheidung mittelst Schwefelsäure, und ihn theils rein als

Cyprischen, theils in verschiedenen Verhältnissen mit Eisenvitriol gemischt, als

Salzburger Vitriol in den Handel gab, wie es noch jetzt auf dem Vitriolhofe zu

Goslar geschieht.

Die Rammelsberger KupfererzeKerl, die Rammelsberger Hüttenprocesse, 1854, S.

71. kamen zeither nach dreimaliger Röstung mit einem Silbergehalt von 1/8

– 1/4 Loth im Centner zur Verschmelzung auf Rohstein, in welchem man den

Silbergehalt neben Kupfer anzureichern beabsichtigte. Bei dem nicht unbedeutenden

Arsen- und Antimongehalt der Erze war es nicht zu vermeiden, selbst wenn man

die Röstung abkürzte, daß schon beim Erzschmelzen ein speiseartiges Schwarzkupfer

(Königskupfer) fiel, welches im Centner an 6 Loth Silber enthielt, während der

Rohstein nur 1 1/2 – 2 Loth Silber im Centner aufgenommen hatte. Dieses

Königskupfer wurde zur Nutzbarmachung seines Silber- und Kupfergehaltes ohne

Weiteres beim Verschmelzen des gerösteten Rohsteins auf Schwarzkupfer zugeschlagen

und dieses dann durch Saigerung entsilbert. Da bei diesem Verfahren das erzeugte

Gaarkupfer nicht von besonderer Qualität ausfiel, auch das ausgebrachte Silber die

Kosten und Verluste der Saigerung nicht deckte, so beabsichtigt man für die Folge,

den Rohstein vom Erzschmelzen in einem bereits vorhandenen Flammofen zu

concentriren, den Concentrationsstein auf Schwarzkupfer zu verschmelzen und dieses

ohne vorherige Entsilberung gaar zu machen. Man hofft dabei ein besseres Kupfer zu

erhalten.

Das Königskupfer wird mit verdünnter Schwefelsäure behandelt, wobei verkäuflicher

Kupfervitriol entsteht und das Silber im Rückstand bleibt. Aus diesem soll mittelst

Verbleiung oder auf nassem Wege der Silbergehalt ausgezogen werden.

Während die Versuche zur Concentration des Rohsteins u.s.w. noch nicht abgeschlossen

sind, ist die Behandlung des Königskupfers mit Schwefelsäure behufs Darstellung von

Kupfervitriol und Abscheidung des Silbers betriebsmäßig zu Oker im Gange. Dieses

Verfahren, welches manches Neue darbietet und im Nachstehenden beschrieben werden

soll, gründet sich im Allgemeinen darauf, daß Kupfer in heißer verdünnter

Schwefelsäure sich auflöst, wenn dessen Oxydation durch die atmosphärische Luft

zuvor ermöglicht ist. Das Silber löst sich nicht oder doch nur zum geringen Theil

und bleibt im Rückstand. Man verwerthet dabei das Kupfer im Kupfervitriol sehr

hoch.

I. Vorrichtungen und Geräthe in der

neuen Kupfervitriolfabrik.

Die Nähe der alten SchwefelsäurefabrikMan sehe bezüglich derselben S. 181 in diesem

Bande des polytechn. Journals. A. d. Red. und eine günstige Localität ließen es erreichen, daß Wasser und

Schwefelsäure den Operationen freiwillig zufließen konnten, wodurch bedeutend an

Arbeitslohn und anderen Kosten erspart wird. Als neu muß bezeichnet werden, daß das

Translociren der Laugen mittelst Dampfdrucks geschieht, wodurch außer Ersparung an

Arbeitslohn den Verlusten an kostbarer Lauge begegnet wird.

Das im Jahre 1858 vollendete Kupfervitriolgebäude besteht aus einem 2stöckigen

Theile, welcher incl. des Bodenraumes in 3 Theile

zerfällt, und aus einem 1stöckigen Theile, welcher aus dem Krystallisirhause und dem

Magazine besteht.

Der Fußboden des obersten Theiles in der 3stöckigen Abtheilung liegt in gleichem

Niveau mit der alten Schwefelsäurefabrik und erhält aus derselben durch bleierne

Röhren den nöthigen Bedarf an Wasser und Säure.

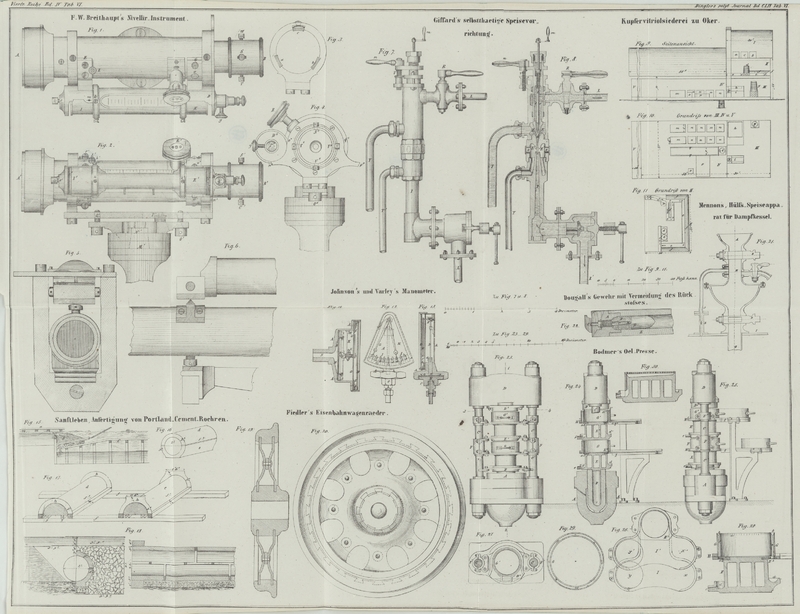

In diesem in Figur

9–11 mit Nr. I. bezeichneten Theile befinden sich 3 mit Blei ausgeschlagene

viereckige Kasten, wovon der eine, mit a bezeichnete,

bei 5 Fuß Länge, 4 1/2 Fuß Höhe und 5 Fuß Breite, zur Aufnahme von Wasser dient, um

es von hier in Röhren dem Vorwärmkessel des Dampfapparates und dem Waschkasten

zuzuführen; der andere Kasten, mit b bezeichnet, ist von

gleicher Größe und dient als Reservoir für vorräthige Schwefelsäure; in dem dritten

gleichgroßen Kasten c befindet sich die zum Auflösen des

Kupfers dienende Lauge, welche durch eine bleierne Dampfschlange, die sich im Kasten

c befindet, erhitzt wird. Aus diesem Kasten wird

durch einen bleiernen Heber, der unten mit einer verschließbaren Brausevorrichtung

versehen ist, die Lauge auf die in der zweiten Etage (mit Nr. II. bezeichnet)

befindlichen 2 Lösegefäße d, d geführt. Dieselben sind 4

Fuß hoch und haben oben 3 Fuß Durchmesser, unten dagegen 3 1/2 Fuß. Sie sind mit

Blei ausgeschlagen und haben ungefähr 2 Zoll vom eigentlichen Boden einen

durchlöcherten hölzernen Losboden. Eine Oeffnung zwischen den beiden Böden des

Lösefasses führt die Lauge in die 130 Fuß lange, 2 Fuß breite und 1 1/2 Fuß tiefe,

mit Blei ausgeschlagene Grabentour e, e, die mit einer 2

1/2 Fuß breiten, mit Blei beschlagenen und nach hinten ansteigenden Bühne f, f versehen ist. In dem mit III bezeichneten Theile

(in der untersten Etage des 3stöckigen Theiles) befinden sich ein Druckfaß g, ein Dampfkessel i mit

Vorwärmkessel k, und eine Vitriolpfanne h.

Das Druckfaß g hat bei 6 Fuß Höhe unten 4 Fuß und oben 3

1/2 Fuß Durchmesser, ist mit Blei ausgeschlagen, gehörig durch Balken, eiserne

Bänder und Eisenstäbe verwahrt, und mit einem bleiernen Steigrohr versehen, welches

4 Zoll Durchmesser hat.

Die Vitriolpfanne h, 10 Fuß lang und breit, 2 Fuß tief,

hat eine rauchverzehrende Feuerung, in der Art, daß aus dem Aschenfall frische Luft

hinter der Feuerbrücke unter die Pfanne geführt wird, wodurch der unverbrannt

entweichende Rauch verbrannt wird.

Der Dampfkessel i ist ebenso wie der Vorwärmkessel k von Eisen, hat 11 Fuß Länge und 3 Fuß Durchmesser; er

dient zum Translociren und Erhitzen der Laugen.

Der Krystallisirraum, mit IV bezeichnet, enthält ein Druckfaß, 1 Waschkasten, 1

Bühne, 2 große und 8 kleine Krystallisirkasten.

Das Druckfaß l, von gleicher Einrichtung und Größe als

das Druckfaß g, liegt im Baugrunde versenkt. Die

Krystallisirkasten m, n, von denen die 2 großen m 4 Fuß hoch, 12 Fuß lang und 6 Fuß breit, die übrigen

n 4 Fuß hoch, 5 Fuß lang und 6 Fuß breit sind, haben

im Boden ein Zapfloch und steht jeder in einem 2 Zoll hohen bleiernen Kasten, der

etwa ausrinnende Lauge aufnimmt und dieselbe in Gerennen dem Druckfasse l zuführt. Der Waschkasten o

ist 4 Fuß breit, 3 1/2 Fuß hoch und 3 Fuß lang. Die mit p bezeichnete Bühne ist ebenfalls wie die Krystallisirkasten und der

Waschkasten inwendig mit Blei beschlagen, sie hat bei 10 Fuß Länge und 13 Fuß Breite

eine Neigung von 1 Fuß nach den beiden Gerennen q, q,

welche 6 Zoll breit und 6 Zoll tief sind. Dieselben sind mit Blei ausgeschlagen und

führen die Laugen von den Krystallirkasten, dem Waschkasten, und der Bühne dem

Druckfaß l zu.

In dem heizbaren Theile, mit V bezeichnet, befinden sich

die zum Trocknen des Vitriols bestimmten Gestelle, und dient dieser Raum zugleich

als Magazin.

II. Operationen.

Das Königskupfer, so wie alle anderen Kupfersorten, die auf Kupfervitriol verarbeitet

werden, granulirt man vorher. (Kerl, Rammelsberger

Hüttenprocesse, 1854, S. 95.) Durch das dem Granuliren vorausgehende Gaarmachen wird

nicht allein das Kupfer von den schädlichen Beimengungen gereinigt, sondern durch

das Granuliren selbst erhält es auch eine große Oberfläche. Die Granalien werden in

der Weise in die Lösegefäße d, d gebracht, daß man

unmittelbar auf den Losboden 4 Zoll hoch gröbere Stücke, darüber 2 Fuß 4 Zoll hoch

feine Granalien schüttet.

Nachdem man die saure Lauge, resp. Schwefelsäure im

Kasten c mittelst Dampf erhitzt hat, läßt man dieselbe

durch den oben näher beschriebenen Heber abwechselnd auf die Granalien in den beiden

Lösefässern fließen. Die heiße Lauge sickert durch das dem Luftzutritt ausgesetzte

Kupfer hindurch, erzeugt Vitriol und fließt in die Grabentour e, e, in der sich beim Erkalten der Lauge eine bedeutende Quantität des in

der Wärme gelösten Vitriols ausscheidet. Die erkaltete Lauge fließt durch ein mit

einem Trichter r versehenes bleiernes Rohr in das

Druckfaß g, aus dem sie mittelst Dampfdrucks in den

Kasten c zurückgedrückt wird, um denselben Weg wieder zu

machen. Der ausgeschiedene Vitriol wird auf die Bühne f

geschlagen, hier mit Wasser übergossen, um ihn von anhängender saurer Lauge zu

befreien und endlich in die Vitriolpfanne h gestürzt.

Hier wird der Vitriol unter beständigem Umrühren in erhitzter Mutterlauge, resp. Wasser gelöst, wenn man jene (die Mutterlauge)

anderweitig verwendet.

Nachdem die Vitriollösung sich geklärt und abgekühlt hat, wird sie vorsichtig, damit

der Bodensatz nicht mitfließt, mittelst eines Hebers in einen großen oder 2 kleine

Krystallisirkasten abgelassen. Der Rückstand aus der Vitriolpfanne, welcher im

Centner 3–5 Mark Silber enthält, wird in ein Resorvoir gelassen, öfters mit

Wasser behandelt, um den anhängenden Vitriol herauszuziehen, und einstweilen

aufbewahrt. Zu dem Reservoir benutzt man einen der kleinen Krystallisirkasten.

Sobald sich von dem Bodensatze eine hinreichende Quantität angesammelt hat, wird er

weiter auf Silber verarbeitet. Die mit Vitriollösung gefüllten Kasten werden, damit

sich die Lauge langsamer abkühlt, weil dann die Krystallisation vollkommener ist,

mit Bretern bedeckt. Sobald sich auf der Lauge Krystallblättchen zeigen, hängt man

mehrere Bleistreifen in die Laugen, an denen, so wie an den Seitenwänden und dem

Boden sich Krystalle ansetzen. Nach ungefähr 14 Tagen ist die Krystallisation

beendet, was man daran steht, daß die vorhandenen Krystalle sich weder vergrößern

noch vermehren. Man hebt sodann die Mutterlauge aus dem Kasten durch einen Heber in

das Gerenne q, q, welches dieselbe ins Druckfaß l führt, aus dem sie in die Pfanne k zurückgedrückt wird, um wieder zum Lösen des Vitriols

gebraucht zu werden. Sollte die Lauge zu sauer werden, was man nach der Farbe

beurtheilt, so drückt man sie aus dem Druckfaß l in g, aus dem sie in den Kasten c zurückgedrückt wird, um wieder zum Lösen des Kupfers dienstbar gemacht

zu werden. Nachdem alle Mutterlauge zunächst durch den Heber und die letzte durch

das Zapfloch aus dem Krystallisirkasten entfernt ist, schlägt man die Krystalle los,

wäscht sie in dem Waschkasten o mit Wasser, um sie von

anhängender Mutterlauge

zu befreien, und stürzt sie auf die Bühne p, wo das

anhängende Waschwasser sammt der Lauge abfließt. Das Waschwasser des Waschkastens,

so wie das von der Bühne herablaufende Wasser fließt in dem Gerenne q dem Druckfasse l zu, um

den oben genannten Weg zu machen.

Die Krystalle bringt man, sobald das Wasser von ihnen abgelaufen ist, auf die

Trockentische; von wo sie nach vollkommener Abtrocknung verpackt und versandt

werden. Ein Sud füllt, wie oben erwähnt, 1 großen oder 2 kleine Krystallisirkasten

an und es fallen davon ungefähr

12 Ctr.

große Krystalle

2 „

Fein

2 „

Bodengut

––––––

Summa

16 Ctr.

Alle 3 Sorten sind von so guter Beschaffenheit, daß man sie zusammen in den Handel

gibt; der Vitriol enthält im Centner 99,81 Pfd. schwefelsaures Kupferoxyd.

Es sind in der Vitriolhütte 5 Mann beschäftigt, 2 Sieder, 2 Löser und ein Wäscher,

welche jährlich 3500 Ctr. Vitriol produciren.

Tafeln