| Titel: | M'Kechnie's mechanischer Frictionshammer. |

| Fundstelle: | Band 155, Jahrgang 1860, Nr. VII., S. 16 |

| Download: | XML |

VII.

M'Kechnie's mechanischer Frictionshammer.

Aus dem Practical Mechanics' Journal, September 1859, S.

148.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

M'Kechnie's mechanischer Frictionshammer.

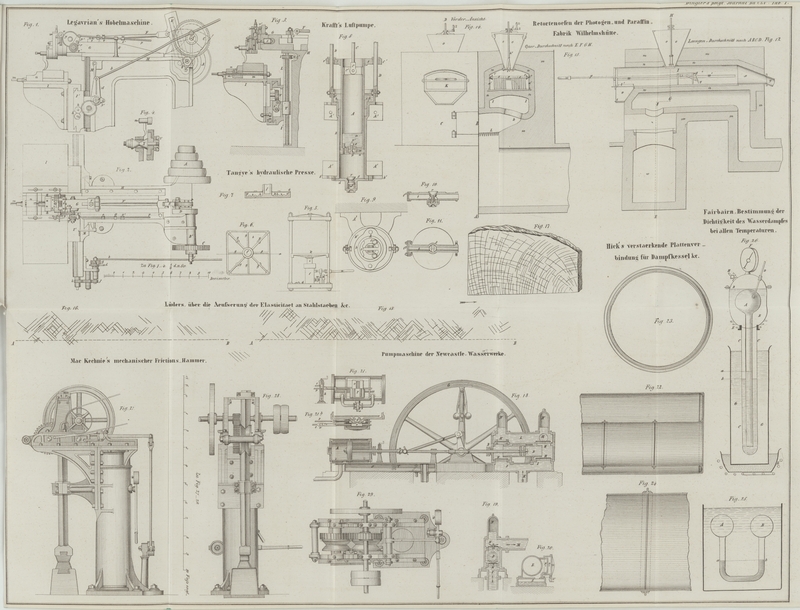

Wir beschreiben im Folgenden einen compendiösen und zweckmäßig construirten

Frictionshammer für mechanische Werkstätten und Schmieden.

Fig. 27 ist

die vollständige Seitenansicht, Fig. 28 die Vorderansicht

und Fig. 29

der Grundriß dieser Maschine.

Das Hauptgestell besteht aus einer verticalen Säule, welche auf einer starken

Sohlplatte befestigt ist und an ihrem Kopfe auf überhängenden Consolen, ähnlich

einer Nuthenstoßmaschine, das Betriebszeug trägt. Unter diesen Consolen ist eine

stellbare Führung an der Säule befestigt, durch welche die schmiedeeiserne

Hammerstange geht, die oberhalb der Frictionsrollen in einem auf beiden Consolen

ruhenden Ständer noch eine zweite Führung findet. Die Bewegung erfolgt durch eine

auf einer horizontalen Welle sitzende Riemenscheibe, neben der sich eine Losscheibe

befindet. Diese Welle ruht in Lagern welche auf den Consolen stehen, hat außerhalb

des Gestelles ein Schwungrad zur Ausgleichung der Bewegung, und nahe dem Mittel des

Gestelles ein gezahntes Getriebe. Unterhalb derselben liegen zwei horizontale Wellen

parallel, welche gleich adjustirt, jede ein Zahnrad und eine Frictionsrolle tragen.

Mit dem einen dieser Zahnräder steht das Getriebe, welches auf der Schwungradwelle

sitzt in Eingriff, es wird also die Bewegung der Riemenscheibe auf die beiden

Frictionsrollen übertragen, welche sich gleichzeitig, aber in entgegengesetzter

Richtung, bewegen. Die Enden der Wellen, welche die Frictionsrollen tragen, liegen

in Gleitklötzen, welche sich in einem im Gestelle befindlichen Schlitz hin-

und herschieben lassen, und dadurch, entweder die Hammerstange fassend, dieselbe

heben, oder aber sich von einander entfernend, dieselbe fallen lassen.

Diese Bewegung erfolgt auf folgende Weise: Auf der Sohlplatte steht eine niedrige

Säule, in welcher sich auf einem Bolzen ein Handhebel dreht, der mit einem schweren

Gegengewicht versehen ist. Im obern Hauptgestelle, parallel mit den Frictionswellen,

liegt eine kurze horizontale Welle, welche in der Mitte zwischen den Lagern einen

Hebel trägt, der winkelrecht über dem mit Gegengewicht versehenen Hebel liegend, mit

diesem durch eine Zugstange verbunden ist. An den Enden der horizontalen Welle, außerhalb der Lager,

befinden sich kurze Doppelhebel, von denen Zugstangen zu den Gleitklötzen resp.

Lagern der Frictionswellen führen. Durch ein geringes Niederdrücken des Handgriffes

am untern Hebel werden nun die Gleitklötze zusammengeschoben und die Frictionsrollen

mit der Hammerstange in Berührung gebracht, sowie durch das Loslassen desselben

plötzlich wieder von einander entfernt, indem das Gegengewicht die Auslösung

bewirkt. Da nun die Schwungradwelle in continuirlicher Bewegung ist, so kann man

sehr schnelle und starke Schläge geben, weil zum Heben des Hammers nur ein

Niederdrücken des Handhebels erforderlich ist, der sich selbst sofort zurückstellt

wenn die Hand entfernt wird, und dadurch den Hammer fallen läßt.

Durch den unter den Consolen an der Säule befestigten Ständer, welcher die untere

Hammerführung trägt, geht eine Spindel, welche auf der Seite der Führung mit Gewinde

versehen ist, auf der entgegengesetzten Seite aber, außerhalb der Hauptsäule, einen

Gewichtshebel trägt. Durch die Bewegung dieses Hebels wird die Führung

zusammengespannt, also die Möglichkeit geboten, den Hammer beim Fall in jeder

beliebigen Höhe zu fangen – die entgegengesetzte Bewegung löst die Führungen

wieder und läßt ein freies Fallen zu. Das Gegengewicht erhält den Hebel in letzterer

Stellung.

Die Hammerstange kann entweder flach gestellt, durch Frictionsrollen mit parallel

stehenden Peripherien, oder aber wie gezeichnet diagonal gestellt, durch Scheiben

mit > Nuth gehoben werden; letztere Methode ist, wie die Praxis gezeigt hat,

vorzuziehen.

Derartige Hämmer sind seit einiger Zeit auf den Carron Eisenwerken bei Falkirk in

Gebrauch und entsprechen allen Anforderungen, sowohl hinsichtlich der Schnelligkeit

und Stärke der Schläge, als auch hinsichtlich der Leichtigkeit und Sicherheit der

Hammerführung, auf das Vortheilhafteste.

Tafeln