| Titel: | Ueber die Aeußerung der Elasticität an stahlartigen Eisenstäben und Stahlstäben, und über eine beim Biegen solcher Stäbe beobachtete Molecularbewegung; von W. Lüders. |

| Autor: | W. Lüders |

| Fundstelle: | Band 155, Jahrgang 1860, Nr. VIII., S. 18 |

| Download: | XML |

VIII.

Ueber die Aeußerung der Elasticität an

stahlartigen Eisenstäben und Stahlstäben, und über eine beim Biegen solcher Stäbe

beobachtete Molecularbewegung; von W.

Lüders.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Lüders, über die Aeußerung der Elasticität an stahlartigen

Eisenstäben und Stahlstäben.

Das Mägdesprunger Stabeisen wird in schwäbischen geschlossenen Feuern bei harten

Kohlen und heißem Winde aus einem zum größten Theil aus Neudörfer Spatheisenstein erblasenen weißen Roheisen gefrischt, unter

Hämmern zu allen Sorten Reif- und Hufstabeisen verarbeitet, und zeichnet sich

durch Stahlnatur, verbunden mit großer Zähigkeit, aus, so daß es stets 10–15

Thlr. im Preise über anderen Harzer Eisensorten steht.

Beim Probiren eines mit kleinen Hartrissen versehenen, 2 1/4 · 5/8 Zoll

starken Reifstabes durch die Wurfprobe, bemerkte ich im Jahre 1854 auf beiden

Flächen der gebogenen Stelle eine dem Feilensieb ähnliche

Zeichnung, dadurch entstanden, daß die schwache Glühspanschicht in sich fast

rechtwinkelig schneidenden Parallellinien von großer Regelmäßigkeit abgeworfen

war.

Unser Eisen ist vermöge seiner Stahlnatur stets mehr geneigt beim Biegen oder

Abkühlen in Wasser den Glühspan abzuwerfen, als weiches Eisen, doch war es noch

nicht bemerkt, daß dieses Abwerfen in so regelmäßigen Figuren geschah, sondern man

wußte nur, daß die härteren Stäbe, und in ungleichartigen Stäben die härteren

Stellen, am meisten zum Abwerfen geneigt waren. Dieß geschah meist in der Weise, daß

der Stab ein weiß und rostbraun gesprenkeltes Aussehen bekam, wobei an den Stellen

der stärksten Biegung das meiste Weiß vorherrschte.

Diese interessanten Figuren auch an anderen Stäben hervorzubringen, gelang nur

selten, doch überzeugte man sich an vielen seitdem erhaltenen Belegstücken, daß der

Querschnitt der Stäbe, ob flach oder quadrat, von keinem Einfluß sey, wohl aber eine

eigenthümliche Textur, respective chemische Beschaffenheit des Materials.

Es zeigten sich die Figuren weder an grobkörnigem, noch weichem sehnigem, noch

feinkörnigem oder rohem Stabeisen, sondern lediglich am zähesten und dabei

stahlartigen Material mit feiner weißer Sehne ähnlich dem Federstahl, so daß also

die Erscheinung mehr als eine Eigenschaft des Stahles, denn des Stabeisens zu

betrachten war. Sie wurde dann auch beobachtet an hiesigem Federgußstahl, an solchem von

Friedrichsthal im Schwarzwald (gewalzt), und an einer 3/4'' breiten als Metallsäge

benutzten Uhrfeder (englischer Gußstahl), nicht aber an härteren Gußstahlsorten. Am

schönsten und regelmäßigsten zeigten sich jedoch die Figuren bei der Fabrication von

Lumpenmessern aus hiesigem einmal raffinirtem Rohstahl. Dieselben werden vielfach

überschmiedet, geschliffen und dann gehärtet. Beim Härten nun tritt an Messern mit

weichen und harten Stellen in Folge der ungleichmäßigen Schwindung eine schwache

Biegung ein, in Folge deren die beim Anwärmen erzeugte schwache Oxydhaut in den

erwähnten Figuren abgeworfen ward.

Die Zeichnungen waren auf beiden Seiten der Messer, doch nur in den Partien des

Materiales sichtbar, welche die Qualität des zähen Federstahles besaßen.

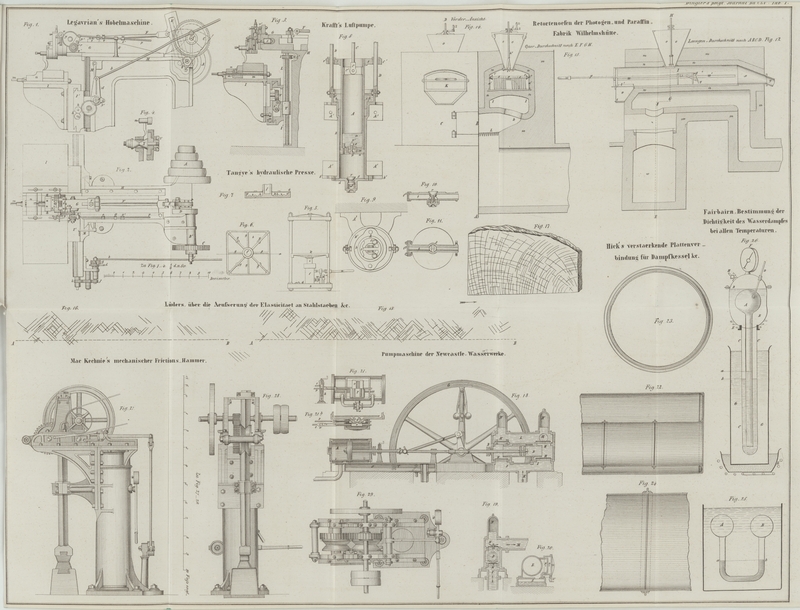

Fig. 15 und

16 zeigen

Copien solcher Partien in wahrer Größe, wobei A, B die

Längsachse des Messers andeutet.

Ebenso bedeckten bei den gefrischten Stabeisenstäben die Figuren nicht die ganze

Fläche des Stabes; beim Gußstahl jedoch gingen in Folge des vollkommen homogenen

Gefüges die Linien durch, so weit die Biegung sich erstreckt hatte.

Um nun zu sehen, ob die Linien der Abwurffiguren, so wie sie von den Flächen der

Stäbe über die Kanten sich hinüberzogen, auch ins Innere hineingingen, wurden die

Stücke sauber abpolirt, und mit sehr verdünnter Salpetersäure geätzt, wobei die

Figuren sich mit weißerer Farbe auf dunklerem Grunde sehr schön freiätzten, jedoch

nur an solchen Stellen, wo sie schon vorher sichtbar

waren, nur daß sie in feinerer Nüancirung hervortraten. Es war also nicht ein den

Stab schon vorher durchziehendes heterogenes Skelett, sondern es erstreckte sich das

freigeätzte als heterogen erwiesene Netz von Linien nur auf die Stelle der Biegung,

war also eine Folge der Biegung.

Es gelang jedoch das Netzen nur an einigen Stäben, auch nur bei Anwendung von sehr

verdünnter Salpetersäure und bei sehr vorsichtigem Manipuliren, weil eine Secunde

längerer Einwirkung oft das feine Bild wieder schwächte. Es gelang im Allgemeinen

nur an den stärkeren Stäben, wo die Figuren in Folge heftigerer Erschütterung eine

größere Fläche einnahmen, da aber auch noch nach öfterem Abfeilen. Man mußte daher

annehmen, daß die heterogenen Lamellen nur eine gewisse Schicht des Stabes

ausmachten, die abhängig sey von der Größe der erfahrenen Erschütterung, so daß sie

bei den undeutlicheren Belegstücken schon durch das Abfeilen mit fortgenommen

sey.

Die erwähnte stählerne Metallsäge zeigte schon ungeätzt die Figuren in mit bloßem

Auge erkennbaren linearen Erhabenheiten von weißer Farbe und etwa 1/5–1/4

Millimeter Breite.

Gehen wir nun zur Beschreibung der Figuren selbst über:

Es finden sich auf den Flächen der gebogenen Stäbe zwei Systeme von Parallellinien,

welche sich unter rechten Winkeln schneiden und mit der Längsachse des Stabes,

respective mit der Achse der Biegungsebene einen halben Rechten bilden, wodurch

kleine Quadrate und Rechtecke entstehen. Es zeigen sich die Figuren in derselben

Weise sowohl auf den Flächen als auf den Kanten parallellepipedischer Stäbe, es

würden also die durch die Linien repräsentirten härteren Lamellen Abstumpfungen an

den 8 Ecken des Parallellepipedons bilden, wie das Oktaeder am Würfel.

Auch in den Abständen der Parallellinien scheint viel Regelmäßigkeit zu herrschen;

dieselben betragen 1/32 bis 1/8 Zoll und zwar in der Weise, daß die kleineren

Abstände immer 1/2 oder 1/4 der Nächstliegenden größeren zu seyn scheinen. An den am

meisten erschütterten Stellen wiederholt sich der Parallellismus in engeren

Abständen und erscheinen die Linien breiter, wodurch das Ganze, namentlich im

geätzten Zustande, verworrener wird. Die Breite der Linien geht im geätzten Zustande

vom kaum Meßbaren bis zu 1/3 Millim., doch erscheinen die breiteren Linien an

einigen Stellen durch Aneinanderlegung von mehreren feinern Parallellinien

entstanden zu seyn. Auch entstehen auf diese Weise mitunter scheinbar krumme Linien,

indem eine anliegende Parallellinie schärfer hervortritt.

An einem Stabe zeigte sich nach dem Aetzen noch ein drittes System von Linien, etwa

10 an der Zahl, rechtwinkelig zur Achse der Biegung, also eine Diagonale der

Quadrate.

An den Lumpenmessern die beim Härten nur eine geringe Biegung erfahren hatten, waren

die Winkel unverkennbar rechte, während an den durch Werfen oder Schlagen gebogenen

Stäben die gebildeten Vierecke Rhomben waren, deren spitzer Winkel von circa 83° an der Kante des Stabes anlag. Zeigten

sich dabei die Figuren auch an den schmäleren Flächen des Stabes, so lag hier der

stumpfe Rhombenwinkel von 97° an der gebogenen Kante. Diese Abweichungen sind

lediglich eine Folge der zu starken Biegung, indem der Winkel auf der gebogenen

Fläche wohl ein rechter war, durch das nachherige Geraderichten aber spitz

wurde.

Von sehr wesentlichem Einfluß ist die Richtung der Biegungsebene.

Bei regelmäßig erzeugten Biegungen trat auch eine sehr regelmäßige Zeichnung ein; bei

windschiefen oder Kantenbiegungen wurden die Figuren unregelmäßiger.

An einem durch eine Schere abgeschnittenen Stück gewalzten Federgußstahles wurden

sich schneidende Curven beobachtet, weil die Richtung der Biegungsebene sich mit

jedem kleinsten Zeitabschnitt verändert hatte (siehe Fig. 17).

Was nun die theoretische Ursache der beschriebenen Beobachtungen anbetrifft, so kann

man die genannten Figuren wohl schwerlich als Klangfiguren hinstellen, da einmal die

bei Klangfiguren entstehenden Knotenlinien stets gekrümmt und die scheinbar geraden

Linien nur Zweige hyperbolischer Curven sind; dann weil die verschiedensten Stäbe

von verschiedenem Klange stets dieselbe Figur ergeben.

Man dachte ferner an die Widmannstedt'schen Figuren am

Meteoreisen mit dem verworrenen Netz heterogener Linien, und daß die Figuren

Krystallkanten repräsentiren möchten, die ja an jedem Körper schwerer löslich sind,

als die übrige Masse: da hätten jedoch beim Netzen die Zeichnungen auch über die

gebogene Stelle hinausgehen müssen, ganz abgesehen davon, daß beim öfteren

Ueberschmieden der Stäbe unmöglich eine gleichmäßige Lage der mikroskopischen

Krystalle, aus denen jede feinste Sehne zusammengereiht ist, beibehalten werden

konnte.

Der wesentliche Einfluß, den die Richtung der Biegungsebene auf die Bildung der

Figuren ausübt, führte zu folgendem Schluß:

Es durchzieht die Elasticität den Federstahl nach allen Richtungen, und äußert sich

beim Biegen, d.h. beim Ueberwinden der Elasticitätsgränze, in der Weise, daß ein

Skelett von 4 sich schneidenden steiferen Parallelflächen zuerst eine solche

Erschütterung auf die Oberfläche des Stabes ausübt, daß auf den Schnittlinien in der

Oberfläche zuerst die Oxydhaut abgeworfen wird, ja daß sogar dabei eine

Molecularbewegung in der Weise stattfindet, daß diese Lamellen bei subtiler Aetzung

sich als härter erweisen, was sie vorher nicht waren.

Diese sich schneidenden Parallel-Lamellen bilden einen Theilungskörper und

dieser ist das reguläre Oktaeder, welches dergestalt liegt, daß die Achse der

Biegungsebene die Hauptachse des Oktaeders ist, und die Flächen eines in seiner

Längsachse gebogenen Parallelepipedons mit demselben ein Kuboktaeder bilden. Auf

diese Weise entstehen die stets Quadrate bildenden Schnitte der Oktaederlamellen auf

den Flächen der Stäbe, entsprechend der krystallographischen Projection des

Oktaeders.

Das dritte System von Linien, freilich nur an einem Stück sicher beobachtet, dürfte

ein System von Lamellen repräsentiren, welches rechtwinkelig zur Hauptachse des

Oktaeders und zur Achse der Biegung liegt.

Savart (Poggendorff's Annalen Bd. XVI S. 206) hat die

Achsen der Elasticität an verschiedenen Körpern durch Klangfiguren bestimmt, und gefunden, daß dieselben

mit den wichtigsten geometrischen Achsen der Krystallform übereinstimmen; dieß würde

auch hier mit der tesseralen Form des Stabeisens im Einklang seyn. Auch fand er, daß

in gestört krystallisirten Metallmassen Schnittscheiben in verschiedenen Richtungen

erhalten, denselben Ton gaben, also die Elasticität in allen Richtungen gleich

wirkt. Nach Fuchs (polytechn. Journal Bd. CXXIV S. 346) soll der Stahl eine

Legirung von tesseralem und rhomboedrischem Eisen seyn, und diese beiden Qualitäten

in steter Spannung sich befinden, daher der Vorgang beim Härten; möglich, daß der

Federstahl gerade die Gränze inne hält und noch lediglich aus tesseralem Eisen

besteht, während härtere Stahlsorten, welche die Figuren nicht zeigen, mit

rhomboedrischem Eisen legirt sind.

Auch an reinem Zinn (tesserale Form) habe ich beobachtet, daß der sogenannte

Zinnschrei beim Biegen auch begleitet ist von einer Molecularbewegung, indem an den

gebogenen Stäben ganz ähnliche sich schneidende Parallellinien sichtbar werden, wie

beim Federstahl, welche schon im ungeätzten Zustande in linearer Erhabenheit sich

zeigen. Zinnlegirungen, Blei oder Zink zeigen die Erscheinung nicht.

Ich übergebe diese Beobachtungen der Oeffentlichkeit mit der Bitte, daß bessere

Kräfte meine Arbeit gütig aufnehmen und weiter erschöpfen möchten.

Mägdesprung, den 19. November 1859.

Tafeln