| Titel: | Eine vollkommen constante Batterie; von Dr. H. Meidinger. |

| Autor: | Heinrich Meidinger [GND] |

| Fundstelle: | Band 155, Jahrgang 1860, Nr. XXXV., S. 109 |

| Download: | XML |

XXXV.

Eine vollkommen constante Batterie; von Dr.

H. Meidinger.

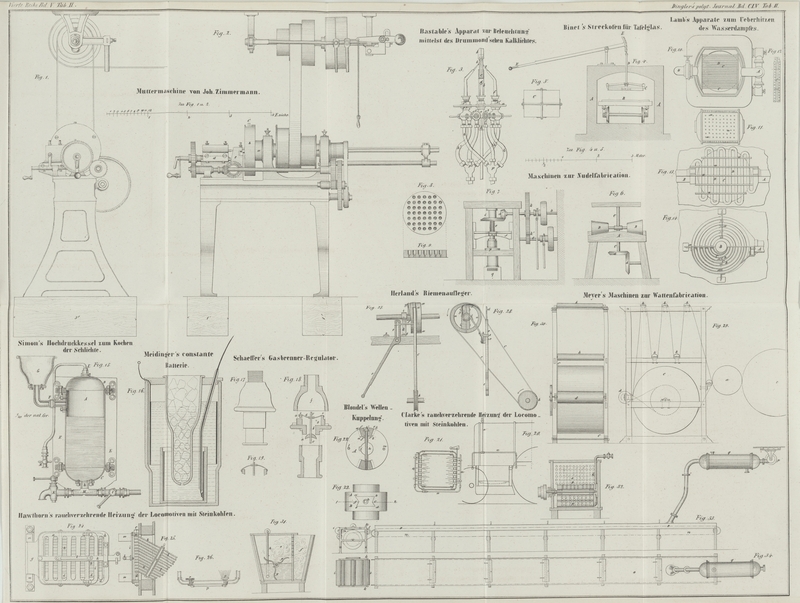

Mit einer Abbildung auf Tab. II.

Meidinger's vollkommen constante Batterie.

Die Mißstände, welche die gebräuchlichen Batterien begleiten, die für die Dauer eine

zwar schwache aber gleichförmige Kraft entwickeln sollen, sind bekannt und schon

mehrfach erörtert. Die im Nachstehenden beschriebene Batterie besitzt vor den

seither zur Anwendung gekommenen folgende Vorzüge:

1) Sie ist vollkommen constant und von fast unbegränzter Dauer. Für den Betrieb des

Telegraphen läßt sie sich wenigstens ein Jahr lang unausgesetzt benutzen, ohne

auseinander genommen zu werden.

2) Sie ist ohne Thonzelle construirt und ungleich ökonomischer im Gebrauche wie die

Daniell'sche Kette, mit der sie gleiche Intensität

(elektromotorische Kraft) besitzt; sie consumirt nicht mehr Material (Zink und

Kupfervitriol), wie der circulirenden Elektricität entspricht. Ihre Ersparniß läßt

sich auf 50 bis 80 Proc. veranschlagen.

3) Sie entwickelt durchaus keine Gerüche oder sauren Dämpfe; man kann sie somit ohne

Anstand in bewohnten Räumlichkeiten aufstellen. Auch werden die Verbindungsstellen

zwischen den einzelnen Batterien nicht angegriffen.

Folgendes ist die Zusammensetzung der Batterie (Fig. 16): Ein Glasgefäß

von 170 Millimeter Höhe und 100 Millimeter Bodenweite,Die angegebenen Dimensionen beziehen sich auf eine zum Betrieb des

Telegraphen hier in Heidelberg fabrikmäßig dargestellte Batterie. Figur

16 zeigt dieselbe in der halben natürlichen Größe erweitert sich in einer Höhe von 50 Millim. um etwa 10 Millim., zu dem Zweck

einen Zinkring von 90 Millim. Höhe aufzunehmen. In die Mitte des Bodens von diesem

Gefäß ist ein nach oben sich etwas conisch erweiterndes Becherglas von 75 Millim.

Höhe und 65 Millim. Bodendurchmesser angekittet. Die innere Wandung des letzteren

bedeckt ein Kupferblechcylinder, an welchem ein Kupferdraht unten angenietet ist,

der durch eine Gutta-percha- oder Glasröhre hindurch nach außen

gelangt. Das große Gefäß ist durch einen Deckel verschlossen; eine Oeffnung in

dessen Mitte erlaubt einen an seinem untern Ende nicht vollständig zugeblasenen

trichterförmigen Glascylinder in das kleinere Glas hinunterzusenken. (In Ermangelung

eines derartigen Glascylinders kann man recht wohl eine ganz offene Glasröhre, ein

gewöhnliches Lampenglas benutzen und dasselbe am unteren Ende mit einem dünnen

Läppchen umwinden.) An den Zinkring ist ein schmales Kupferblech gelöthet und

zwischen Deckel und Glaswand nach außen geführt. Dieses Blech ist an seinem Ende in

eine Hülse umgebogen, groß genug, um den Kupferdraht des andern Pols aufzunehmen.

Eine derartige Verbindung läßt nichts zu wünschen übrig. Sie ersetzt vollkommen alle

Schrauben und Klammern, und dürfte einer allgemeinern Anwendung als einfaches

Verbindungsmittel von Drähten fähig seyn. Die Drähte, sobald sie nur mit einiger

Mühe in die Hülse (von möglichst dünnem Blech) hineingepreßt werden, erzeugen von

selbst völlig reine Oberflächen, zwischen die natürlich keine Unreinigkeit gelangen

kann.

Um die Batterie in Thätigkeit zu setzen, füllt man dieselbe, bis zu der Höhe des

Zinkrings, mit einer verdünnten Lösung von Bittersalz in Regenwasser (etwa 1/4 bis 1/10

Pfund käuflicher schwefelsaurer Magnesia auf 1 Element). Die Flüssigkeit gelangt

natürlich auch in das kleine Becherglas und durch die etwa linienweite Oeffnung in

die Cylinderröhre. Ist der Deckel nun aufgepaßt und die Cylinderröhre in denselben

eingehängt, so füllt man dieselbe mit Kupfervitriolkrystallen an. Diese bilden in

der Röhre eine concentrirte Lösung, welche als schwerere Flüssigkeit durch die

kleine Oeffnung nach unten sinkt und den die Wandung des Becherglases bedeckenden

Kupferblechcylinder bis zur Höhe der Oeffnung berührt.

Durch Verbindung der beiden Pole tritt jetzt der galvanische Proceß ein; Zink löst

sich auf, Kupfer wird auf das Kupferblech gefällt; gleichzeitig lösen sich die

Krystalle in der Glasröhre weiter und sinken nach. Die elektromotorische Kraft der

Batterie ist natürlich dieselbe, wie bei der gewöhnlichen Daniell'schen Batterie, da die Summe der chemischen Vorgänge dieselbe ist.

Der Leitungswiderstand ist jedoch weit bedeutender. Die Batterie kann deßhalb in

allen den Fällen keine Anwendung finden, wo zugleich sehr große Quantitäten

Elektricität erfordert werden, so zur Wasserzersetzung, zur Erzeugung des

elektrischen Lichts, in der Galvanoplastik.

Der große Leitungswiderstand der Batterie rührt von drei Ursachen her: der großen

Entfernung der Pole, dem engen Querschnitt der Flüssigkeit und der

Vergleichungsweise geringen Leitungsfähigkeit des Bittersalzes selber. Zinkvitriol,

welchen ich früher anstatt des Bittersalzes angewendet hatte, leitet noch etwas

schlechter und ist dabei in hinreichend reinem Zustand ungleich kostspieliger. Die

schwefelsauren Alkalisalze, besonders das Ammoniak, sind zwar weit bessere Leiter

der Elektricität; sie bilden aber sowohl mit dem schwefelsauren Kupferoxyd, wie mit

dem sich während der Thätigkeit der Batterie bildenden schwefelsaurem Zinkoxyd,

schwerlösliche auskrystallisirende Doppelverbindungen, wodurch ihre Anwendung

unmöglich wird. Verdünnte Schwefelsäure läßt sich ebenfalls nicht verwenden, weil

sie das, wenn auch wohl amalgamirte, Zink vollständig auflösen würde, sobald nur

Spuren von Kupfervitriol aus dem Becherglas heraus bis zu dem Zink diffundirten und

dasselbe mit Kupfer beschlügen. Andere Säuren oder neutrale Salze können kein

besseres Resultat geben.

Die Größe der Zinkoberfläche übt von einem gewissen Grade an keinen Einfluß auf den

inneren Leitungswiderstand der Batterie, so zwar, daß zwei Zinklamellen von

vielleicht bloß 1/6 Gesammtoberfläche des ganzen Ringes, diametral sich in der

Flüssigkeit gegenüberstehend, noch denselben Leitungswiderstand erzeugen. Dieß

erfolgt wahrscheinlich aus dem gleichen Grunde, warum auch der Leitungswiderstand

der Erde sich nicht verändert, wenn der mittlere Theil der in dieselbe auslaufenden

Polplatten hinweggenommen wird und nur an den Enden eine kleine Oberfläche erhalten

bleibt.Man sehe meine Abhandlung „über Abhängigkeit des

Leitungswiderstandes der Erde von der Größe der versenkten

Polplatten“ im polytechn. Journal Bd. CLIII S. 294. Doch ist eine große Zinkoberfläche vortheilhaft. Die Unreinigkeiten in

demselben, Beimischungen fremder Metalle, lösen sich nicht während der Thätigkeit

der Batterie von dem Zink ab; sie bleiben vielmehr als eine feste Kruste auf ihm

haften, die den Durchgang des Stromes erschwert, indem sie gleichsam die

Zutrittscanäle zu der reinen Zinkoberfläche verengert. Man sieht nun leicht, daß die

ursprünglich größere Oberfläche, die bei derselben Stromstärke nicht so vollständig

in Anspruch genommen wird wie die kleinere, selbst wenn sie durch das Hervortreten

der Unreinigkeiten bedeutend eingeengt wird, eine weit längere Zeit hindurch sich

gleich wirksam erhalten kann; und zwar stehen diese Zeiten im quadratischen

Verhältniß der Oberflächen, wenn man annimmt, daß gleich dicke Krusten auf dem Zink

in beiden Fällen die reine Oberfläche desselben in gleicher Weise verkleinern. Ist

das Zink vor dem Gebrauch gut amalgamirt, so lösen sich allerdings die

Unreinigkeiten von demselben später mit Leichtigkeit ab und fallen zu Boden. Doch

ist dieß bei Anwendung einer großen Zinkoberfläche durchaus nicht erforderlich.

Die Batterie hält sich in solcher Weise vollkommen constant, so lange noch fester

Kupfervitriol in der Glasröhre vorhanden ist und die Flüssigkeit sich nicht mit

Zinkvitriol gesättigt hat. Bei dem großen Fassungsraume der Röhre, die etwa 1/8

Pfund Kupfervitriol aufnimmt, wird es in den Fällen, wo die Batterie Verwendung

finden kann, also zur Erzeugung vergleichungsweise schwacher Ströme, nur in langen

Zwischenräumen nöthig seyn, dieselbe von Neuem mit dem Salz zu füllen. Bei directer

Verbindung der Pole werden, wenn die Batterie in der eben beschriebenen Weise

zusammengesetzt ist und 1/4 Pfund Bittersalz in Lösung hat, während 24 Stunden

höchstens sechs Gramme Kupfer niedergeschlagen. Ein Achtel-Pfund

Kupfervitriol (= 62,5 Grm.) welches 16 Grm. Kupfer entspricht, würde somit für drei

Tage ausreichen. Es läßt sich daraus entnehmen, wie lange eine einmalige Füllung bei

einem schwächeren Strome vorhalten kann.

Eine Diffusion des Kupfervitriols aus dem Becherglas heraus und in die übrige

Flüssigkeit findet zwar statt bei dieser Unordnung, aber in einem fast unmerklichen

Grade. Ursprünglich kann die Kupferlösung nur ein äußerst geringes Bestreben haben,

höher als die Mündung der Glasröhre zu steigen; auf derselben ruht eine verdünnte

Bittersalzlösung, wie sie in ihr selbst vorhanden ist; es ist somit für die

überstehende Flüssigkeit keine Veranlassung da, sich zu senken und mit dem

Kupfervitriol den Platz zu wechseln. Besondere Versuche ergaben, daß in einem

solchen Fall kaum Spuren von letzterem binnen einem Monate einen Zoll hoch

gelangten. Diese Verhältnisse ändern sich jedoch während der Thätigkeit der

Batterie. Die stets nachsinkenden Kupfervitriolkrystalle drängen einen Theil der

Flüssigkeit aus dem kleinen Glase heraus; durch das in denselben enthaltene

Krystallwasser wird die Kupferlösung allmählich ärmer an Bittersalz, umgekehrt wird

die äußere Flüssigkeit concentrirter durch das sich lösende Zink. Nothwendigerweise

tritt bald eine Diffusion ein, in Folge derselben beginnt der Kupfervitriol in die

Höhe zu steigen. Derselbe kann aber dennoch nicht, oder höchstens nur in Spuren aus

dem Becherglas herausdringen, da er durch die Wirkung des Stromes vorher sein Kupfer

auf den oberen Theil des Pols, welcher dem Zink, zunächst befindlich ist, abgeben

muß. Es ist schließlich bloß das Krystallwasser des Kupfervitriols, welches langsam

nach oben diffundirt, während Zinkvitriol nach unten dringt.

Zu bemerken ist noch, daß der Kupfercylinder für sich schon einem localen

galvanischen Proceß unterworfen ist, da er in verschiedenartigen Flüssigkeiten

steht, unten in einer concentrirten Kupfervitriollösung, oben in einer Lösung von

schwefelsaurer Magnesia allein. Dadurch löst er sich allmählich oben auf, während

unten Kupfer gefällt wird. Aus diesem Grund muß der die Leitung nach außen

bewerkstelligende Kupferdraht isolirt seyn, während ein Gleiches bei dem an die

Rückseite des Zinkrings gelötheten Kupferblech ganz unnöthig ist. Es ist somit

zweckmäßig, den Kupfercylinder etwa 10 Millim. niedriger als den Rand des

Becherglases zu machen. Auch wird man in den Fällen, wo man nur sehr schwacher

Ströme bedarf, wo also der Leitungswiderstand im Innern der Batterie ganz zu

vernachlässigen ist, die Cylinderröhre am besten bis auf den Boden des Becherglases

herabsenken. Beim Transport muß man natürlich sorgfältig mit dem Apparat umgehen,

damit die Kupfervitriollösung nicht in unnöthige Schwankungen gerathe und aus dem

Becherglase überfließe.

Man erhält auf diese Weise eine galvanische Kette, die vollkommen constant und in

hohem Grade ökonomisch ist. In meinem Besitze befindet sich eine elektrische

Pendeluhr von Detouche in Paris, welche seit sechs

Monaten durch dieselbe Batterie in ununterbrochener Bewegung erhalten wird. Dieselbe

bewirkt jede Secunde einen Schluß der Kette, der etwa den sechsten Theil einer

Secunde anhält, und verbraucht während eines Monats beinahe 100 Grm. Kupfervitriol. Bei mehreren nach

einander angestellten Versuchen fand ich mit sehr geringen Differenzen im Mittel

24,6 Grm. Kupfer niedergeschlagen, statt der den 100 Grm. Vitriol entsprechenden

theoretischen Zahl 25,4. Somit sind durch Diffusion während eines Monats bloß 0,8

Grm. oder 3 Proc. Kupfer verloren gegangen. Die Stromstärke bei directer Verbindung

der Pole hat während dieser Zeit um ein weniges zugenommen, ohne Zweifel weil die

Flüssigkeit durch den aufgelösten Zinkvitriol eine concentrirtere und somit besser

leitende Lösung geworden ist, zum Theil auch wegen der jetzt (Mitte August)

herrschenden warmen Witterung, die in der Flüssigkeit einen Temperaturunterschied

von etwa 8° C. bewirkt haben mag. Ein ähnliches Resultat ist mit keiner

anderen galvanischen Combination je erzielt worden und auch wohl je zu erzielen.

Tafeln