| Titel: | Centrifugal-Regulator mit constanter Umdrehungszahl; construirt von W. Ehrhardt in Dresden. |

| Fundstelle: | Band 155, Jahrgang 1860, Nr. XLVII., S. 163 |

| Download: | XML |

XLVII.

Centrifugal-Regulator mit constanter

Umdrehungszahl; construirt von W.

Ehrhardt in Dresden.

Aus dem Civilingenieur, 1859, Bd. V S.

263.

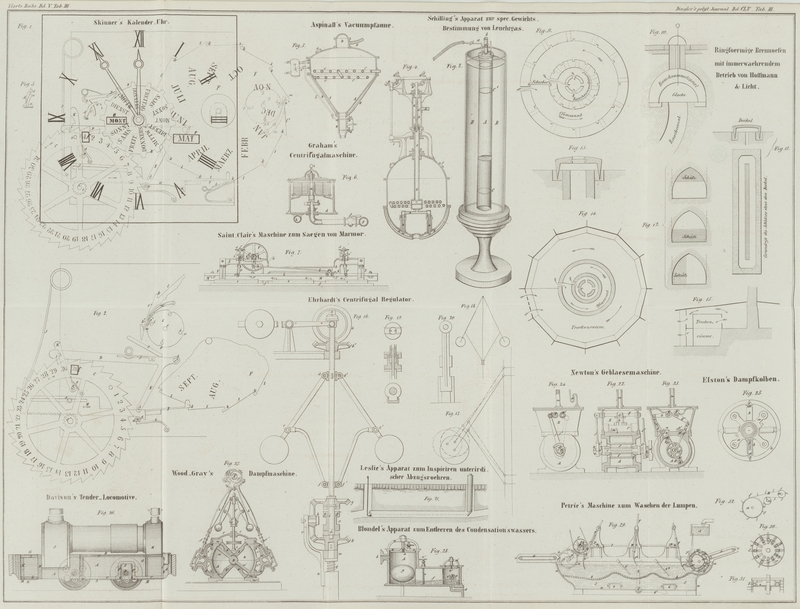

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Ehrhardt's Centrifugal-Regulator mit constanter

Umdrehungszahl.

Unter allen den eigentlichen Regulatoren bei Dampfmaschinen und Wasserrädern ist es

der Watt'sche, den man am häufigsten angewendet sieht. Er

hat den großen Vorzug der Einfachheit und wird deßwegen immer noch gebraucht,

obgleich man ihn, besonders da, wo es auf einen genau gleichförmigen Gang der

Maschine ankommt, durch viele andere, besser regulirende Apparate zu ersetzen

gesucht hat. Es haben sich aber dieselben noch wenig Eingang verschafft, da sie zum

größten Theil sehr complicirt sind und dabei doch nicht in beabsichtigter Weise

arbeiten.

Der Grund, weßwegen der erstere für viele Zwecke ganz unbrauchbar ist, liegt in der

Veränderlichkeit der Umdrehungszahl für die verschiedenen Stellungen der

Admissionsklappe. Man wird dieses aus der Gleichung, welche für alle Lagen des

Regulators gültig ist, sogleich erkennen. Es sey (Fig. 18) AE = AF

= b die Länge der Kugelstange von ihrem Drehpunkt bis

zum Mittelpunkt der Kugel; α der Winkel, welchen

die Kugelstange mit der Verticalen einschließt; P das

Gewicht der Kugel; M deren Masse, g die Beschleunigung der Schwere; w die

Winkelgeschwindigkeit. Abgesehen von dem passiven Widerstand im Muff und dem Gewicht

der Stäbe hat man alsdann folgende Gleichung

Pb sin α = Mw² b² sin α cos

α.

Statt P dessen Werth Mg gesetzt, erhält man

w² =

g/(b cos α)

Hierin sind w und α

die einzig veränderlichen Größen. Verändert sich die Winkelgeschwindigkeit, so wird

auch α sich ändern; oder es entspricht einem

gegebenen Winkel α immer nur eine gewisse

Winkelgeschwindigkeit

w. Hieraus entsteht nun ein ganz unregelmäßiger Gang der

Maschine. Denn gesetzt, es nehme dieselbe, und daher auch der Regulator, eine

größere Umdrehungsgeschwindigkeit an, so werden sich die Schwungkugeln heben.

Hierbei wird sich der Durchlaßcanal für Dampf und Wasser entsprechend schließen, so

daß die Maschine mit ihrer früheren Geschwindigkeit wieder umläuft. Der Regulator

kann sich aber alsdann in seiner Höhe nicht erhalten, fällt zurück und öffnet wieder

den Durchlaßcanal. Das Spiel beginnt von Neuem. Um die Veränderlichkeit der

Winkelgeschwindigkeit mit der Aenderung des Winkels α zu vermeiden, müßte man, wie es durch den parabolischen Regulator

geschieht, die Kugeln so führen, daß das Product b cos

α immer eine constante Größe bleibt. Die Winkelgeschwindigkeit wird

sich aber auch nicht ändern, wenn wir den Regulator nur parallel mit sich selbst

verschieben, nach Oben oder Unten, da für diesen Fall der Winkel α immer derselbe bleibt. Hierauf gründet sich der

in Fig. 16

bis 20

abgebildete Regulator. Die stehende Welle a, a' wird

durch das conische Getriebe b, b' in Umdrehung versetzt.

Die Kugelstangen hängen an den Bolzen d, d', welche mit

der Welle fest verbunden sind. Der Muff o, welcher durch

zwei Federn die in Nuthen der Welle eingreifen, an der drehenden Bewegung um die

Welle gehindert ist, kann nur eine Bewegung herauf oder herab machen. Er wird in

seiner Lage festgehalten durch die Verbindungsstäbe e' f', e,

f und f', g', f, g, von welchen die letzteren

in langen Nuthen der Welle liegen und mittelst eines Vorsprunges i in den Muff eingreifen. g, h,

k sind drei conische Räder, die im steten Eingriff mit einander sind. g sitzt auf der Welle, kann sich um dieselbe drehen und

ist nach Unten mit einer Klaue versehen. k ist mit einer

Schraube fest verbunden und hat die Klaue nach Oben gekehrt. Das Rad h wird durch einen Mitnehmer r,

m, n in stetem Eingriff mit g und k erhalten. Der Muff o

besitzt an seiner oberen und unteren Fläche Klauen, welche in die Klauen der Räder

g und k eingreifen

können. Gehen nun z.B. die Schwungkugeln in Folge einer Geschwindigkeitsvermehrung

nach Oben, so wird sich gleichfalls der Muff nach Oben verschieben. Hierdurch kommen

die Klauen desselben mit denen des Rades g in Eingriff,

wodurch die Schraube q bewegt wird.

Die Schraube bewegt sich nach Aufwärts, hebt hierbei den ganzen Regulator mit dem

conischen Getriebe so lange, bis der Muff, welcher auf der Welle gleitet, außer

Eingriff mit dem Rade g ist. Schwingt dagegen der

Regulator nach Unten aus, so fällt die Muffklaue in die des Rades k und dreht alsdann die Schraube q in entgegengesetzter Richtung als vorher um. Der Regulator wird sich

hierbei senken, so lange bis das Rad wieder außer Eingriff mit dem Muff ist. In Fig. 17 sind

die Stellungen der

Kugeln angegeben für den Fall, daß dieselben nach Oben ausschwingen. Die ganz

ausgezogene Figur stellt den Regulator in seiner ersten Lage dar, die punktirte die

Lage nachdem die Kugeln nach Oben gegangen sind, und die strichpunktirte Figur die

Lage des Regulators, nachdem die Maschine ihre frühere Geschwindigkeit wieder

angenommen hat. Man wird sogleich sehen, daß die theilweise Verrückung erst des

Muffes und dann die darauf folgende des Aufhängepunktes einer parallelen

Verschiebung gleichkommt; der größte Theil der Regulatorgeschwindigkeit ist hier

oberhalb des conischen Getriebes b, b' balancirt, so daß

ein kleiner Theil auf der Schraube lastet und daher die Kraft zur Bewegung derselben

nur unbedeutend zu seyn braucht.

Die Steigung der Schraube hängt von dem Gange der Maschine ab, und wird sich sehr

leicht in der Praxis bestimmen lassen.

Der eben beschriebene Regulator besitzt außer der bei verschiedenen Stellungen der

Admissionsklappe gleichen Umdrehungszahl alle die Vortheile, welche dem Watt'schen Regulator zukommen.

Tafeln