| Titel: | Ringförmige Brennöfen mit immerwährendem Betrieb; von Fr. Hoffmann und A. Licht. |

| Fundstelle: | Band 155, Jahrgang 1860, Nr. LVI., S. 178 |

| Download: | XML |

LVI.

Ringförmige Brennöfen mit immerwährendem Betrieb;

von Fr. Hoffmann und

A. Licht.

Aus der Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure,

1859, Bd. III S. 309.

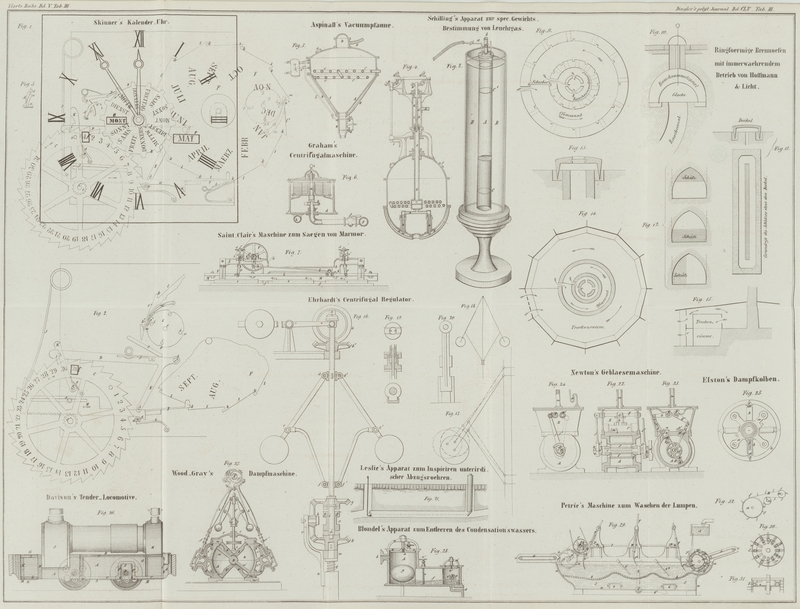

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Hoffmann's ringförmige Brennöfen mit immerwährendem

Betrieb.

Einrichtung und Betrieb dieser Oefen sind sehr einfach. Sie bestehen aus einem im

Grundriß ringförmigen, im Querschnitt beliebig geformten Ofencanal, der zwar an

verschiedenen Punkten von Außen zugänglich und beschickbar und an eben so viel

Punkten gegen einen im Centrum stehenden Schornstein verschließbar, im Uebrigen aber

frei ist.

Denkt man sich den Querschnitt des Ofencanals mittelst eines Schiebers, der durch

Falze eingesetzt wird, an irgend einer Stelle geschlossen (Fig. 9), die zunächst

davor gelegene Eingangsthür und den zunächst dahinter liegenden Rauchcanal geöffnet,

alle übrigen Eingänge und Rauchcanäle aber geschlossen, und im Schornstein eine

aufsteigende Luftsäule, so wird ein Luftzug entstehen, der aus der Atmosphäre durch

die geöffnete Thür in den Ofen tritt, diesen seiner ganzen Länge nach bis auf die

andere Seite des Schiebers durchstreicht, um durch den dort geöffneten Rauchcanal

(und den Rauchsammelcanal) in den Schornstein zu treten.

Denkt man sich ferner den Ofencanal mit den zu brennenden Gegenständen, z.B.

Kalksteinen gefüllt, und zwar der Art, daß der Luftzug in der ersten Hälfte des qu.

Canals bereits fertig gebrannte, in der Abkühlung begriffene Steine durchstreicht,

demnächst das Feuer speist (welches durch Einstreuen des Brennmaterials in die

glühenden Steinmassen von Oben unterhalten wird) und auf der letzten Hälfte des

Ofencanals durch noch nicht gebrannte Steine zieht, um dann durch den offenen

Rauchcanal in den Schornstein zu entweichen, so ist es klar:

1) daß die in die offene Thür eindringende atmosphärische Luft auf dem ersten Theil

ihres Laufes im Ofen, indem sie die fertig gebrannten Steine abkühlt, sich in hohem

Grade erhitzt; folglich

2) im Stande ist, den Effect des Feuers in eben dem und (wegen der dann erfolgenden

Zersetzung der schwer entzündlichen Gase) in noch höherm Grade zu vermehren,

während

3) die durch das Feuer unverbrannt streichende Luft, sowie die gasförmigen

Verbrennungsproducte auf ihrem übrigen Wege durch den Ofen bis zum Schornstein

(resp. Rauchsammelcanal) noch eine Menge Wärme an die noch ungebrannten Steine absetzen und dieselben bis

zu einer solchen Temperatur vorwärmen und erhitzen, daß nur

eine kurze Brennzeit und eine verhältnißmäßig geringe Menge Brennmaterial

erforderlich ist, um sie vollständig gahr zu brennen.

Da nun die der offenen Thür zunächst stehenden Steine am meisten abgekühlt, also zum

Herausziehen tauglich seyn werden, so kann man sie durch frische ungebrannte

ersetzen; der Abschluß des Ofens mittelst des Schiebers kann vor der nächsten Thür

hinter den frisch eingesetzten Steinen erfolgen, diese Thür kann geöffnet, die

vorhergehende geschlossen werden und ebenso der nächste Rauchcanal geöffnet, der

geöffnet gewesene geschlossen und das Feuer vorwärts geschoben werden.

Durch stetige Wiederholung dieses Vorganges macht das Feuer wiederkehrend die Runde

im Ofen, wie auch gleichzeitig das Ausziehen und Einsetzen der Steine ringsum ohne

Unterbrechung stattfindet; und bedarf es wohl kaum der Erwähnung, daß, um diese

letzten beiden Manipulationen gleichzeitig vornehmen zu können, die zwei ersten Thüren, die eine für das Ausziehen, die

andere für das Einsetzen, zu gleicher Zeit offen stehen können.

Je nachdem Kalk, Gyps, Thonwaaren etc. gebrannt werden sollen, werden die einzelnen

Constructionstheile des Ofens speciell angeordnet und eingerichtet werden müssen. Es

wird hier beispielsweise ein Ofen angegeben, der speciell für

Ziegel-Fabrication eingerichtet und zu dem Zwecke mit einer

Trockenscheune verbunden ist.

Ringförmiger Ziegelofen.

Es wird angenommen, daß der frisch geformte Ziegel aus nächster Nähe von einer

Ziegelform- (Preß- oder Schlag-) Maschine oder dem

Ziegelstreicher der Anlage zugeführt werde, der Art, daß er sie nicht eher wieder zu

verlassen hat, als bis er zum Verkauf oder zur Verwendung fertig ist.

Der Schornstein im Centrum der ganzen Anlage ist vor

Abkühlung möglichst durch eine zum Theil isolirende Luftschicht geschützt. Er

conmunicirt mit der Feuerung im Ofen mittelst eines zwischen beiden liegenden ringförmigen Rauchcanals (Rauchsammelcanal), der durch 4 Spalten

fortwährend nach dem Schornstein offen ist, während aus dem Ofen 12 mittelst

hermetisch schließender Deckel (Glocken) absperrbare Canäle, die Rauchcanäle, in ihn ausmünden (Fig. 10). Der Ofencanal

ist mittelst 12 Thüren (Einfahrten) von allen Seiten zugänglich und befahrbar.

Diese Thüren haben einen doppelten Verschluß: nach Innen (nach dem Ofencanal zu)

mittelst einer durch Lehm verklebbaren Charmotteplatte,

nach Außen durch eine ebenso zu dichtende Thür von

Eisenblech. Außerdem ist der Ofen durch eine doppelte, ja dreifache Ummauerung, sowie durch eine isolirende Luftschicht und Umhüllung mit Asche oder Sand gegen Abkühlung

nach Außen geschützt, während diese letztere (die Umhüllung) auch jegliches

Eindringen von Nebenluft durch etwa sich bildende Spalten und Haarrisse abschneidet.

Der Ofencanal ist mittelst eines Schiebers von

Eisenblech, der durch (im Uebrigen mit hermetisch schließenden Deckeln versehene)

Schlitze Fig.

11 und durch Falze von Oben her eingelassen werden kann, an 12

verschiedenen Stellen absperrbar.

Das Feuer brennt, wie oben bereits erwähnt, an der dem Schieber entgegengesetzten

Stelle des Ofens; also der Theil des letztern vom Feuer bis zur offenen Einfahrt

enthält fertig gebrannte, in allmählicher Abkühlung

begriffene Steine, während der andere noch ungebrannte in allmählicher Anwärmung begriffene faßt. – Der Schieber kann aus nur mäßig starkem Eisenblech

bestehen, weil er sich immer an der kühlsten Stelle des Ofencanals befindet, also

den Angriffen des Feuers gar nicht zu widerstehen hat. Während der Schlitz über ihm

mittelst des in Fig. 10 skizzirten Deckels hermetisch geschlossen wird, kann er an den

Rändern im Anschluß an die Ofenwandungen von der Seite der geöffneten Thür aus,

mittelst Lehm, ebenfalls hermetisch schließend gedichtet werden. Mittelst eines auf

zwei ringförmigen Eisenschienen über dem Ofen

fahrbaren, leichten Gerüstes kann er auf und niederbewegt

und von einem Schlitz nach dem andern versetzt werden. Um den Zug in dem übrigen

Theile des Ofens willkürlich oben oder unten, auf einer Seite oder der andern zu

halten, können entsprechend gehaltene Schütze, welche durch die Schlitze

herabgehängt werden, theilweise Coupirungen des Ofencanalquerschnitts bewirken (Fig. 12).

Diese Schütze müssen, sofern sie dem Feuer nahe stehen, aus Charmotteplatten

bestehen.

Die Befeuerung des Ofens geschieht von Oben, mittelst

Einstreuen des Brennmaterials zwischen die glühenden Steine; sie begründet

sich auf die Thatsache, daß die vollkommenste Verbrennung stattfindet:

1) wenn das Brennmaterial in möglichst hoher Temperatur, also auch in möglichst

kurzer Zeit zersetzt wird, weil dann vorzugsweise die leicht brennbaren Gase,

namentlich die Kohlenwasserstoffe sich bilden, während die sich etwa bildenden

schwerer entzündlichen, namentlich die Kohlenoxyde doch auch in dieser höhern

Temperatur zur Verbrennung gelangen und die intensive Wirkung des Feuers

erhöhen;

2) wenn der Luftzutritt ungehindert ist, also die Verbindung des atmosphärischen

Sauerstoffs mit den gasförmigen Verbrennungsproducten unbemessen ist.

Diese beiden Bedingungen werden hier erfüllt: einmal durch die sofortige Zersetzung

des eingestreuten Brennstoffs innerhalb der glühenden Massen, dann durch den

unbehinderten Zutritt der bereits in hohem Grade erhitzten und den ganzen freien

Querschnitt des Ofens füllenden atmosphärischen Luft. Die Befeuerungslöcher sind in der Decke des Ofens in kurzen Entfernungen von

einander angebracht und können sämmtlich durch mit Glas versehene Deckel, Fig. 13,

welche die Controle des Feuers auf jeder Stelle des Ofencanals gestatten, hermetisch

verschlossen werden.

Ueber diejenigen Löcher, durch welche gefeuert werden soll, werden blecherne, mit dem

Brennstoff gefüllte trichterförmige, nur nach Unten offene Gefäße aufgestellt, aus

denen das Brennmaterial ununterbrochen oder stoßweise nachfällt. Die Steine unter

diesen Löchern werden so aufgesetzt, daß in verschiedenen Höhen des Ofencanals ein

Theil des Brennmaterials liegen bleibt und zur Verbrennung gelangt. Fein zertheilte Brennstoffe sind, wie dieß keines

weiteren Beweises bedarf, die vortheilhaftesten, nicht allein wegen der hier

speciell gebotenen Verwendung, sondern auch, weil ihre Zersetzung in gasförmige

Producte am schnellsten erfolgt.

Asphaltplatten von Büsscher

und Hoffmann zu Neustadt-Eberswalde schützen den

ganzen Bau gegen aufsteigende Erdfeuchtigkeit. Steinpappen aus derselben Fabrik

decken das Dach und geben das Material zur Herstellung der festen Umgränzungen und

der beweglichen Abschließungen der Trockenräume, um in diesen den Luftzug zu

erzeugen und zu reguliren. Die Trockenräume (Fig. 14 und 15) sind

zweietagig, radial und so angeordnet, daß der vor jeder Ofeneinfahrt vorhandene

Trockenraum die zur Beschickung des dahinter liegenden Ofentheils nöthigen Ziegel in

entsprechender Zeit vertrocknet. Eisenbahngeleise

verbinden alle Trockenräume, den Formplatz und Ablage.

Leitende Motive für die Anordnungen waren:

1) Den Ziegel auf dem kürzesten Wege und mittelst der

billigsten Transportmittel aus der Form in den Ofen und von da auf den

Lager- oder Abführplatz zu schaffen.

Die jetzige Methode ist in dieser Beziehung sehr umständlich. Die Ziegel werden

einzeln oder paarweise durch Kinder oder Erwachsene vom Formtisch in den

Trockenschuppen getragen, hier nach einiger Zeit gewendet, dann nach vollständiger

Austrocknung mittelst Karren in den Ofen geschoben, in denselben in ziemlich

unbequemen Höhen eingesetzt, nach dem Brennen in Karren wieder ausgeschoben, und auf

die Ablage oder den Abfuhrplatz gesetzt. Die Trockenscheunen sind stets in einiger

Entfernung vom Ofen und zerstreut aufgebaut, um sie möglichst luftig zu halten. Bei

der Handformerei hat man, um eine Menge sehr zeitraubender Wege, durch welche nur

immer 1 oder 2 frisch gestrichene Ziegel vom Formtisch in den Trockenschuppen

gefördert werden, zu sparen, das sehr einfache Mittel, die Formtische zu wechseln

und nur immer in unmittelbarster Nähe der zu füllenden Trockenscheune zu streichen,

was bei der Formerei mittelst Maschinen nicht möglich, und wodurch dann in mehr als

einem Falle das paradoxe Resultat erzielt ist, daß bei Benutzung einer solchen

Maschine zum Formen (Pressen, Schlagen) der Steine mehr oder doch mindestens nicht

weniger Menschen erforderlich gewesen sind, als bei der Handformerei.

Bei unserer Anlage fallen alle diese Uebelstände fort:

a) es sind die Entfernungen vom Formplatz zum

Trockenplatz und von diesem in den Ofen auf ein Minimum reducirt;

b) werden die frisch gestrichenen Ziegel nicht einzeln

oder zu je zweien vom Formplatz auf die Trockengerüste gebracht, sondern mittelst

der fahrbaren Gestelle zu circa 200 Stück und darüber

auf den Eisenbahnen durch zwei Arbeiter transportirt, und zu je 60 Stück und mehr

auf Einem Brete in die Trockengerüste abgesetzt;

c) werden die abgetrockneten Steine mittelst kleinen

Plattformwagen auf mobilen Geleisen bis in den Ofen geschoben und hier in solchen

Höhen aufgesetzt, die fast alle mit der Hand noch gut erreichbar sind; endlich

d) tritt dieselbe Erleichterung und Vereinfachung wie

ad c) beim Ausschieben der Steine ein.

2) Den Proceß des Abtrocknens der Ziegel möglichst gleichmäßig

und unabhängig von dem Einfluß der Witterung zu machen, ohne jedoch die

Benutzung der Vortheile aufzugeben, welche durch günstiges Wetter, namentlich

trocknende Winde und warme Luft, oft reichlich geboten werden.

Die beste Aufstellung der Trockengerüste ist unzweifelhaft die in schmalen, möglichst

weit auseinander und luftig aufgestellten Reihen. Je tiefer die Trockenscheune, je

ungünstiger das Trocknen. Es würde also im vorliegenden Falle ganz verkehrt seyn,

die Trockengerüste in einer so compacten Weise wie geschehen zusammenzustellen, wenn

nicht durch die Thätigkeit des Ofens in der Mitte der Trockenräume ein

beständig durch diese circulirender Luftzug hervorgerufen wäre, wie dieß in

der Skizze Fig.

14 angedeutet ist. Um aber die besondern, durch günstiges Wetter gebotenen

Vortheile beim Trocknen in vollem Maaße zu genießen, sind die Umfangswände des

polygonalen Gebäudes mit vorspringenden Pfeilern und einem vorspringenden Dache

versehen, durch welche der Wind aufgefangen wird, er möge von einer Seite kommen von

welcher er wolle. Er tritt dann (Fig. 15) durch die Luken

der Umfassungswände in den Raum (welcher den ringförmigen obern und untern

Geleisestrang enthält und welcher durch Klappthüren bei jedem Unterzug abgeschlossen

werden kann) ein, streicht zwischen dem mit Steinpappe gedeckten Dache und dem durch

dasselbe Material luftdicht hergestellten Zwischenboden fort nach dem mittlern durch

die von dem Ofen aufsteigende Wärme beständig geheizten Raum und tritt von hier aus

in die Trockenräume, um dieselben zu durchstreichen und schließlich den Zug im Ofen

und Schornstein zu erhöhen. Durch diese Einrichtung erhält man Kühlung in dem

bezeichneten mittleren Raume über dem Ofen und benutzt gleichzeitig die sich hier

ansammelnde Wärme zum Abtrocknen der Steine. Es ist also

dadurch ermöglicht auch im Winter zu trocknen, und da die Fabrication der

Ziegel im Winter nicht sowohl im Formen, als vielmehr an der Schwierigkeit des

Trocknens scheiterte, so liegt es auf der Hand, welche großen Vortheile eine Anlage

bietet, in der die Fabrication ununterbrochen Sommer und Winter fortdauert, der Art,

daß gerade dann Vorräthe angesammelt werden können, wenn andere Ziegeleien feiern

müssen und nicht im Stande sind, der vermehrten Nachfrage beim Beginne der Bauten im

Frühjahr zu genügen.

3) Brennmaterial zu ersparen.

Wie unvortheilhaft die Benutzung der Wärme in den derzeit üblichen Oefen ist, mag aus

folgender Zusammenstellung hervorgehen:

a) Die Oefen sind gegen aufsteigende Erdfeuchtigkeit

nicht geschützt. Da nun aber durch die stark ausdörrende Hitze, während des Brandes,

das Mauerwerk derselben, namentlich das der Herde außerordentlich hygroskopisch

wird, so saugt dasselbe die im Untergrunde enthaltene Erdfeuchtigkeit sehr begierig

ein, und es ist immer ein nicht unwesentlicher Theil des verwendeten Brennmaterials

auf die Verdunstung dieser aufgesogenen Feuchtigkeit namentlich dann zu rechnen,

wenn, wie dieß sehr häufig der Fall ist, der Ofen am Fuße eines Lehm- oder

Thonberges liegt, der fast immer von Quellen durchzogen ist;

b) die Oefen sind nur unvollkommen oder gar nicht gegen

Verlust der ausstrahlenden Wärme geschützt, indem die Mauern derselben zwar dick,

aber ohne Isolation durch schlechte Wärmeleiter hergestellt sind, ebenso die

Abdeckung der Oefen von Oben in der Regel sehr mangelhaft ist;

c) das Feuer wird mit kalter Luft gespeist;

d) die Hitze muß übermäßig lange unterhalten und

stellenweise zu unverhältnißmäßiger Gluth gesteigert werden, weil die

zusammen- und aufeinandergeschichteten, zu brennenden Ziegelmassen sich nur

zum bei Weitem geringern Theile in unmittelbarer Nähe oder Berührung mit dem Feuer

befinden; während die obersten oder entfernter liegenden Schichten nur dadurch in

die entsprechende Gluth kommen können, daß sich diese Gluth von der Feuerstätte aus

durch 10, ja 20 Fuß dicke Massen fortpflanzt. Da nun aber der

Effect der strahlenden Wärme mit den Quadraten der Entfernung abnimmt, so

müssen die dem Feuer zunächst stehenden Steine tagelang befeuert werden, damit die

vom Feuer entferntesten überhaupt nur nothdürftig in Gluth kommen;

e) die einmal benutzte Wärme entweicht in die

Atmosphäre, ohne der Fabrication noch irgend wie förderlich zu seyn. Weil aber nur

ein geringer Theil der durch die Verbrennung erzeugten Wärme durch den Brenn-

und Erhärtungsproceß der Steine wirklich gebunden, der größte Theil derselben

dagegen wiederum frei wird, so liegt eine große Verschwendung darin, daß diese bei

der Abkühlung sich entwickelnde Hitze unbenutzt bleibt. Aber nicht allein die ad

e) erwähnte Wärme, sondern

f) auch die dem Ofenmauerwerk mitgetheilte wird ganz

ungenutzt vergeudet. Indem nämlich das Feuer tagelang ununterbrochen im Ofen

unterhalten wird, dringt die Wärme sehr tief in das Umfassungs- und

Herbmauerwerk ein, hat aber auch wiederum Zeit vollständig zu entweichen, und zwar

nutzlos in die Atmosphäre, weil der Ofen tagelang unbeheizt stehen muß: erst um den

Steinen Frist zur Abkühlung zu gewähren, dann um sie auszukarren, endlich um den

Ofen von Neuem zu besetzen.

Das Alles wird bei unserm Ofen vermieden:

ad a) Nicht allein der Ofen, sondern auch die

Trockenräume sind, wie bereits erwähnt, von einer ununterbrochenen Isolirschicht aus

Asphaltplatten gegen aufsteigende Erdfeuchtigkeit vollständig geschützt und vom

Untergrunde getrennt.

ad b) Der Ofen ist durch eine Luftschicht, welche den

innern aus Charmottestein gemauerten Kern umgibt, und weiter durch eine nicht

unbedeutende Ausfütterung und Umhüllung von Asche und Sand vollständig gegen

ausstrahlende Wärme geschützt; was aber etwa noch entweichen sollte, kommt der

Abtrocknung der Ziegel zu gut.

ad c, e und f) Die bei der Abkühlung der Steine und des Ofengemäuers frei

werdende Wärme kommt zunächst der Speisung des Feuers zu gut, und trägt,

wie bereits nachgewiesen, zur Vermehrung der Intensität desselben bei. Da nun

deßhalb und aus dem weiter unten ad

d) nachgewiesenen Grunde das Feuer nur verhältnißmäßig

sehr kurze Zeit zu unterhalten ist, so hat auch die dem Ofengemäuer sich

mittheilende Wärme nicht Zeit tief einzudringen; was davon aber dennoch eindringt,

bleibt für die Fabrication nicht ungenützt; denn da die Mauerflächen sich nur nach

dem Innern des Ofens hin abkühlen können, so wird die dabei frei werdende Wärme

ebenfalls dem Feuer zugeführt, während die gasförmigen

Verbrennungsproducte, nachdem sie die Feuerstätte verlassen, noch einen langen

Weg durchlaufen, auf welchem sie Wärme an die noch zu brennenden Steine

abzugeben haben, und diese somit für das Brennen stufenweise, aber doch sehr

schnell vorbereiten.

add) Die Feuerstätten sind in so

kurzen Intervallen angeordnet, daß die zu brennenden Steine der ungleich größern

Anzahl nach in unmittelbare Berührung mit der Flamme kommen. Die zu erhitzenden

Objecte sind also dem primitiven Ausgangspunkte der Wärme, dem Herde des Feuers

möglichst nahe gerückt, und der Effect der strahlenden Wärme wird unter den

günstigsten Bedingungen benutzt.

4) Den Herstellungsproceß der Ziegel zu vereinfachen und

abzukürzen. Dieß ist in einem solchen Grade erreicht, daß der ganze Vorgang

sich auf 4 bis 6 Tage reduciren wird, während er jetzt ebensoviel Wochen in Anspruch

nimmt. Was zunächst das Trocknen betrifft, so ist

dasselbe, aus Anlaß des in den Trockenräumen herrschenden Luftzugs, stetig und kann,

wenn ein günstiger Wind herrscht, unter Berücksichtigung der für die verschiedenen

Thon- resp. Lehmarten gegen das Reißen zu beobachtenden Vorsichtsmaßregeln

noch gesteigert werden. Es ist jedoch nur nöthig den Stein bis zu einer solchen

Consistenz im Trockengerüst abtrocknen zu lassen, daß er das Aufsetzen im Ofen, bei

welcher Procedur er keinen hohen Druck erleidet (insofern der Ofen überhaupt nicht hoch ist)

vertrage. Da es ganz in die Hand des Brenners gegeben ist, den Zug im Ofen zu leiten

wie er will, so kann er die vollständige Austrocknung der nassen Steine im Ofen

selbst sehr energisch und doch auch allmählich herbeiführen, auch das nachtheilige

Erweichen der Steine, welches bei dem bisherigen Betriebe noch immer unvermeidlich

gewesen ist, ganz umgehen. Daß das Brennen der Steine

selbst in der möglich kürzesten Frist erfolgt, ist bereits erwähnt und in seinen

Vorbedingungen nachgewiesen. Es ist anzunehmen, daß hohle Steine in 6 bis 10

Stunden, volle Steine in höchstens der doppelten Zeit fertig gebrannt seyn werden.

Wenn man aber auch nur, um bei dieser Berechnung sicher zu gehen, einen viel längern

Turnus, nämlich 48 Stunden annimmt, so hat man, da der

Ofen von Schlitz zu Schlitz circa 10,000 Steine

aufzunehmen im Stande ist, bei ununterbrochenem Jahresbetrieb die außerordentliche

Brennleistungsfähigkeit von (12 · 10000)/48 · 24 · 360 = über 20 Millionen Steinen!

Bei der großen Einfachheit des Betriebes und der Construction sind Störungen gar

nicht vorauszusetzen, und etwa vorkommende Beschädigungen sehr leicht zu repariren,

weil jede Stelle des Ofens in sehr kurzen Zeiträumen zugänglich wird.

Nach alle dem bleibt darüber, daß

5) die Ziegelbereitung dem handwerksmäßigen Betriebe entrissen

und ihr die Charakteristik des Fabrikbetriebs, die ihr vorzugsweise zukommen zu

müssen scheint, gegeben werden solle, nichts mehr hinzuzufügen. Der

ununterbrochene, in Bezug auf willkürliche Beeilung oder Verlangsamung, Vermehrung

oder Verminderung sehr elastische Betrieb ist nachgewiesen, die Verminderung der

Handarbeiten ebenfalls. Alle Arbeit concentrirt sich auf Einen

Punkt und macht eine geregelte Verwaltung und strenge Beaufsichtigung

dadurch möglich, ja leicht. Das sind Vortheile, die im Verein mit den übrigen

aufgezählten keine einzige zu gleichem Zwecke eingerichtete Anlage auch nur in

annähernder Weise bietet, und die doch so wichtig sind, wo es sich um die

Befriedigung eines Bedürfnisses handelt, das für das Gedeihen so vieler Stätten

menschlicher Thätigkeit so überaus bedeutungsvoll ist.

Tafeln