| Titel: | Dampframme von Robert Morrison. |

| Fundstelle: | Band 155, Jahrgang 1860, Nr. LXXII., S. 241 |

| Download: | XML |

LXXII.

Dampframme von Robert Morrison.

Aus der Revue universelle des mines, August und September

1859, S. 118.

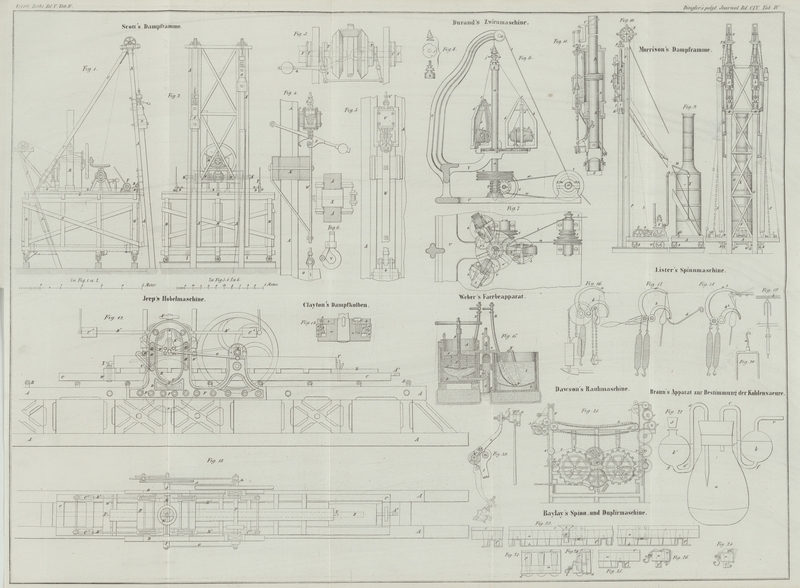

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Morrison Dampframme.

Bekanntlich wird bei den Wasserbauten der Aufwand an Zeit und Geld durch die

langwierige und mühsame Arbeit des Pfahleinschlagens mittelst der gewöhnlichen Ramme

sehr vergrößert, denn eine solche, von vier Arbeitern gehandhabt, kann in anderthalb

Tagen kaum einen Pfahl einbringen. Die Anwendung des Dampfes zum Betrieb dieser

Apparate gewährte keinen andern Vortheil, als eine gewisse Ersparniß an Handarbeit,

und sie ist weit entfernt das Problem befriedigend zu lösen.

Seit dem Beginn der großen Arbeiten zum Baue eines Docks auf dem Tyne bei Newcastle

gelang es Hrn. Morrison, diese Ersparniß an Zeit sowohl

als Geld durch Einführung einer direct wirkenden Dampframme von großer Kraft zu

verwirklichen, welche im Stande ist in 12 Minuten einen Pfahl von 0,35 bis 0,36 Met.

im Gevierte auf eine Tiefe von 10,70 Met. in den schwierigsten Boden

einzurammen.

Mit dieser Maschine beansprucht das Einschlagen der Pfähle nur noch einen kleinen

Theil der ganzen Zeit, indem das Beschlagen, Aufhissen und Einstellen die größte

Verzögerung veranlassen. Man ist jedoch dahin gelangt, 21 Pfähle in einem

Arbeitstage zu schlagen und diese Zahl könnte auf 30 und sogar 36 steigen, wenn die

Pfähle, vollkommen hergerichtet, schnell auf den Arbeitsplatz geliefert würden.

Ein Maschinist, ein Heizer und zwei Arbeiter zum Richten der Pfähle bilden das ganze

erforderliche Personal. Der Arbeitslohn übersteigt also jenen nicht viel, welchen

man für eine gewöhnliche Ramme zahlt, während die verrichtete Arbeit dreißigmal so

groß ist, und zwar in einem Grunde wo die gewöhnlichen Rammen bei einer Tiefe von 5

Metern versagen würden.

Morrison's Ramme zeigt Fig. 9 in der

Seitenansicht, mit dem Dampfcylinder im Durchschnitt; Fig. 10 ist die

Vorderansicht, und Fig. 11 ein verticaler Durchschnitt des Dampfcylinders in größerem

Maaßstabe.

Der ganze Apparat, die Dampfmaschine, der Kessel und die Hülfsmaschine werden von

einer auf acht Rädern B, B beweglichen Plattform A, A getragen; diese Räder laufen auf Schienen, welche

man auf dem Pfahlwerk, je nach dem Fortschreiten der Arbeit, anbringt. Auf der

Plattform sind zwei starke Laufruthen-Paare C, C

aufgestellt, welche sehr fest unter einander verbunden sind und den Cylindern D, D der Rammklötze zur Führung dienen. Am obern Ende

jedes Laufruthen-Paares befinden sich zwei Rollen E und F; die größeren E dienen dazu, die Cylinder zu heben und sie auf den Kopf der Pfähle G, G zu setzen; die kleineren F dienen um die Pfähle zu richten, aufzuziehen und einzustellen. Alle

diese Bewegungen werden durch eine kleine DampfmaschineDampfaschine

N bewerkstelligt.

Der Pfahl G ist am Kopfe mit einem eisernen Ring versehen

und so gerichtet, daß er ein Halsstück H, H (Fig. 11)

aufnehmen kann, woran die vier Säulen I, I angebracht

sind, welche den Cylinder des Rammklotzes tragen.

Die Kolbenstange K ist sehr stark und bildet das

Hauptgewicht; man macht sie aus einem Stück mit dem Kolben, um der Gefahr des

Bruches weniger ausgesetzt zu seyn. Der Cylinder wird durch Kloben geführt, welche

an den Laufruthen angebrachte Platten umfassen.

Der Dampf wird vom Kessel zum Schieberkasten L durch ein

gegliedertes Rohr M geleitet, welches den Cylindern

gestattet, je nach der Höhe der Pfähle längs der Laufruthen auf- und

abzusteigen.

Um den Apparat in Gang zu setzen, wird die Hülfsmaschine N durch eine Kuppelung mit den Wellen O in

Verbindung gesetzt, und die Cylinder D, D werden

aufgezogen und am obern Theile der Laufruthen festgestellt. Alsdann löst man aus und

kuppelt die kleinere Welle R, auf welcher sich die Kette

S aufrollt. Diese Kette geht über die kleine Rolle

F, am Obertheile der Laufruthen C, und faßt den Kopf des Pfahles, welcher auf diese

Weise eingerichtet wird. Hernach wird der Cylinder herabgelassen, das Halsstück geht

über den abgerundeten Kopf des Pfahles und stützt sich gegen die Seitenwehr. So

wirkt das ganze Gewicht des Cylinders auf den Pfahl, während der Stoß der

Kolbenstange oder des Rammklotzes K ihn heruntertreibt.

Die Kette P wird schlaff gelassen, damit der Cylinder

mit dem Pfahl sinken kann.

Der Betrieb des Rammklotzes wird sehr einfach durch den Dampfschieber L, Fig. 11, bewerkstelligt.

Eine auf der Stange des Schiebers befestigte Feder dient um denselben zum Eintritt

des Dampfes, welcher den Kolben und mit ihm die Stange K

heben muß, offen zu halten. Am untern Ende der Stange befindet sich ein Daumen,

welcher auf den Winkelhebel T schlägt wenn der Rammklotz

aufsteigt, und dadurch den Schieber herunterdrückt, der nun den Eintritt des Dampfes

in den Cylinder absperrt und dem Dampfe, welcher den Kolben gehoben hat, zu

entweichen gestattet. Zu gleicher Zeit gleitet ein kleiner Sperrkegel U in einen Einschnitt am Obertheile der Schieberstange

und hält den Schieber geschlossen, bis der Klotz auf den Pfahl geschlagen hat.

Die durch den Stoß veranlaßte Erschütterung zwingt das Stück V den Sperrkegel U frei zu machen und der

Druck der Feder hebt den Schieber wieder, um Dampf unter den Kolben einzulassen und

einen neuen Schlag vorzubereiten. Nachdem auf diese Weise der Pfahl auf die

verlangte Tiefe eingerammt worden ist, wird die Hülfsmaschine N vermittelst einer Kuppelung mit den Rädern W

in Verbindung gesetzt und der ganze Apparat bewegt sich vorwärts; die Cylinder

werden aufs Neue gehoben und zwei neue Pfähle gerichtet und gestellt.

Diese Benutzung von zwei Mechanismen zum Richten der Pfähle und Heben der Cylinder

gewährt den Vortheil, einen Pfahl richten zu können, ehe er auf seinen Platz

gestellt wird und während man den vorhergehenden einrammt.

Man kann mehrere derartige Maschinen gleichzeitig anwenden, um Pfähle sowohl

senkrecht als in einer gegebenen Neigung einzurammen. Im letzteren Falle müssen die

Laufruthen gleichmäßig geneigt seyn und man muß den Dampf zu beiden Seiten des

Kolbens wirken lassen.

Tafeln