| Titel: | Dampframme von Michael Scott und Andrew Robertson. |

| Fundstelle: | Band 155, Jahrgang 1860, Nr. LXXIII., S. 244 |

| Download: | XML |

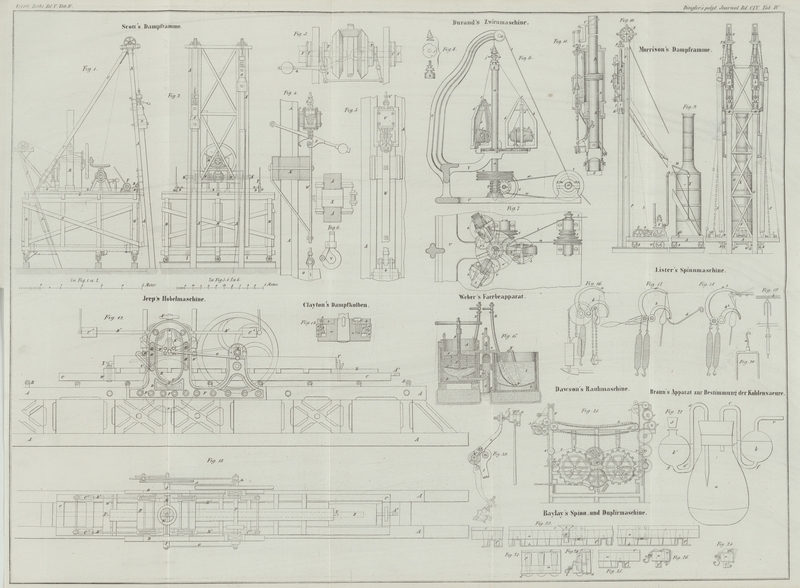

LXXIII.

Dampframme von Michael Scott und Andrew Robertson.

Aus der Revue universelle des mines, August und September

1859, S. 121.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Scott's Dampframme.

Diese Ramme wurde beim Bau eines Ausladeplatzes am Flusse Blyth angewendet. Eine

Reihe von Pfählen, 2,44 Met. von Mittel zu Mittel entfernt, sollte auf eine Tiefe

von 4,42 Met. in einer Neigung von 1/12 in den Boden gerammt werden. Hinter dieser

ersten Linie, in 4,57 Met. Abstand, sollte eine zweite Reihe von Pfählen, ebenfalls

2,44 Met. von Mittel zu Mittel entfernt, in einer Neigung von 4/12 eingerammt

werden. Jeder Pfahl der zweiten Linie war in den Zwischenraum zu setzen, welchen

zwei Pfähle der ersten Linie bildeten, mit denen er durch Zugbalken verbunden wurde. Die Zwischenräume

der Pfähle der ersten Linie mußten durch Spunddielen von 0,305 Met. Breite auf 0,15

Met. Dicke und 3,05 bis 3,35 Met. Länge ausgefüllt werden. Mit Ausnahme eines

Theiles der Linie, welcher auf eine sehr feste Kiesbank traf, war der Grund sandig

und bot dem Eindringen der Pfähle große Schwierigkeiten dar. Das Terrain befand sich

0,60 bis 0,70 Met. über dem Niederwasser (Ebbe) der gewöhnlichen Frühlingsfluth,

welche zu Blyth eine Höhe von ungefähr 3,96 Met. erreicht.

Die Ramme, welche zur Anlage dieser Arbeiten benutzt wurde, ist in Fig. 1 in der

Seitenansicht und in Fig. 2 in der Vorderansicht dargestellt. Sie ist so eingerichtet, daß sie

zu gleicher Zeit zwei Pfähle der ersten Linie und einen der zweiten einschlagen

kann. Der Vordertheil der Ramme enthält zwei Laufruthen-Paare A, A, welche unter einander, in der für das Einschlagen

zweier Pfähle erforderlichen Entfernung, verbunden sind. Diese Laufruthen drehen

sich um Scharniere B, um ihnen die nothwendige Neigung

geben zu können, und werden durch Streben C gestützt.

Der gezimmerte Boden D, an welchem die Scharniere und

die Streben befestigt sind, ist von der Plattform E, auf

der er ruht, unabhängig und kann vorgerückt oder zurückgeschoben werden, je nachdem

es die Richtung der Laufruthen erheischt. Während des Rammens wird er aber durch

Bolzen auf der Plattform festgehalten. Seine Verschiebung auf derselben geschieht

mittelst der zu beiden Seiten angebrachten Räder F.

Unter diesen Rädern werden sehr scharfe eiserne Keile angebracht, und es genügt die

Räder zu drehen, um den gezimmerten Boden zu heben und ihn nach Bedarf vor-

oder zurückzuschieben. Die Keile werden dann durch einen Schlag mit dem Hammer

weggenommen.

Das gezimmerte Gerüst H, auf welchem die Plattform über

der hohen Fluth steht, ist durch Andreaskreuze fest verbunden und wird auf einer auf

dem Erdboden hergestellten Schienenbahn transportirt. Seine Versetzung geschieht

mittelst Ketten, welche an Ankern befestigt sind, die stromauf- und abwärts

auf den Grund des Wassers hinabgelassen wurden. Die Ketten gehen über die unten am

Gerüst befestigten Rollen I und dann über die äußere

Trommel K der Treibwellen. Ist die Maschine auf dem

Platze angelangt, so werden diese Ketten von den Trommeln abgenommen und an der

Plattform befestigt oder aufgehängt. Die Laufruthen L,

welche sich am Hintertheile der Maschine zum Einrammen der zweiten Pfahlreihe

befinden, werden unter dem erforderlichen Winkel befestigt, sind aber nicht

beweglich, weil sie nicht ganz genau gestellt zu werden brauchen.

Auf der Plattform E steht eine Dampfmaschine M mit zwei Wellen N, N, von

denen jede einen Rammklotz O in Betrieb setzt. Diese

Wellen sind mit

Kuppelungen und Bremsen versehen. Die Kuppelungen P, P

(Fig. 3)

sind so angeordnet, daß immer eine der Wellen eingerückt ist, während die andere

ausgelöst ist; das Aus- und Einrücken geschieht mittelst des Gewichthebels

Q, der sich frei auf seiner Achse dreht, und, indem

er in den Einschnitt R tritt, seine Wirkung ausübt.

Der Apparat wird folgendermaßen betrieben:

Nachdem die erste Welle durch das Gewicht des Hebels Q

eingerückt worden ist, wird der Rammklotz gehoben; während dieser Zeit dreht man den

Hebel in die durch punktirte Striche angezeigte Stellung; in dieser neuen Lage

strebt der Hebel die Kuppelung der Welle auszulösen, aber die Reibung welche beim

Heben des Rammklotzes erzeugt wird, verhindert die Auslösung; nachdem jedoch der

Klotz am Ende seines Hubes angelangt und von seiner Befestigung befreit ist, gibt

die Kuppelung dem Hebel nach und der Fallblock, welcher den ersten Klotz hielt,

fällt zurück, wobei die Geschwindigkeit seines Falles durch die angelegte Bremse T gemäßigt wird. Sobald die erste Welle ausgelöst ist,

kommt die zweite in Wirksamkeit, um den anderen Rammklotz zu heben, und die

Dampfmaschine arbeitet daher continuirlich, ohne Zeitverlust, fort.

Die anfangs angewendeten Bremsen und Kuppelungen gaben keine befriedigenden

Resultate. Diese Bremsen waren aus einem Stück mit den Kuppelungen, von welchen man

sie dann trennte, um sie auf den Wellen zu befestigen. Die Kuppelungen, deren

Reibungsflächen cylindrisch waren, boten dem Hebel einen zu großen Widerstand dar,

welchen man bedeutend verminderte, indem man ihnen eine schwach conische Form

gab.

Jeder Rammklotz O wog 1525 Kilogr.; beim Beginn seiner

Bewegung mußte ein so schwerer Rammklotz, in Folge der großen Geschwindigkeit womit

die Wellen sich drehten, die Wirkung eines Stoßes hervorbringen, welchem die Ketten

und das gezimmerte Gerüst auf die Dauer nicht widerstehen konnten. Um diese Wirkung

abzuschwächen, sah man sich also genöthigt eine Feder anzubringen. Die angenommene

Einrichtung, Fig.

4, besteht in einem Cylinder U, welcher mit

einem Kolben versehen ist, auf dessen obere Fläche eine starke gewundene Feder

drückt, deren Zusammenpressung ein Gewicht gleich demjenigen des Rammklotzes

erfordert. Der Kolbenschub ist 0,10 Met., und die Kette rollt sich um diese Länge

auf, ehe der Rammklotz zu steigen anfängt. Die Feder bleibt zusammengepreßt, so

lange als der Rammklotz steigt, und dehnt sich erst aus, wenn derselbe am oberen

Ende seines Weges angekommen und von seiner Befestigung losgemacht ist. Damit diese

Ausdehnung der Feder den Kolben nicht zu heftig gegen den Boden des Cylinders stoßen

kann, brachte man in diesem Boden eine kleine Oeffnung an, um Luft eintreten zu lassen. Diese

Oeffnung ist so klein, daß die ganze Zeit des Kolbenhubes erforderlich ist, um den

Cylinder mit Luft zu füllen, und da diese nicht plötzlich entweichen kann, so bildet

sie für den Kolben ein Polster. Die theilweise Leere, welche unter dem Kolben

entsteht und die Zusammenpressung der über dem Kolben befindlichen Luft begünstigen

die Wirkung der Feder.

Nachdem die Pfähle auf Flößen an den Arbeitsplatz gebracht worden sind, befestigt man

die Rammklötze mittelst eines durch die Laufruthen gesteckten Bolzens, oben an der

Ramme. Die Betriebsketten werden losgemacht und an einen Pfahl angehakt, welcher

dann durch die Maschine aufgehißt und eingestellt wird. Die ganze Arbeit geht mit

großer Geschwindigkeit von statten, wozu die eigenthümliche Form des Hakens V (Fig. 6), welcher dazu

dient die Kette an den Fallblock zu befestigen, wesentlich beiträgt.

Dieser Haken, welcher leicht mit der Hand losgelöst werden kann, bietet eine große

Sicherheit dar, einerseits durch seine Widerstandsfähigkeit, andererseits weil er

sich unmöglich aus dem Ring lösen kann, während der Rammklotz aufgezogen wird.

Das Gewicht und der Preis dieser neuen Ramme betragen nur ein Viertel von dem Gewicht

und Preis der Dampframmen von Nasmyth

Nasmyth's Dampframmmaschine ist im polytechn.

Journal Bd. CXI S. 13

beschrieben. und Morrison; und da sie unter den gegebenen

Umständen wegen ihrer leichtern Verrückung eben so viele Pfähle per Tag einschlagen kann, wie diese letzteren, so

gewährt sie eine große Ersparniß. Das Aufhissen, Einstellen und Einrammen der Pfähle

erfordern bei dieser Ramme nur eine einzige Dampfmaschine von vier Pferdekräften,

während die anderen Rammen durch zwei getrennte und viel kräftigere Dampfmaschinen

betrieben werden. Allerdings sind aber die Rammen von Nasmyth und Morrison vortheilhafter wenn es

sich darum handelt, eine große Anzahl von Pfählen innerhalb eines beschränkten

Raumes einzuschlagen.

Der Preis der neuen Ramme, mit der tragbaren Dampfmaschine und den drei Rammklötzen,

beträgt 11,250 Francs.

Tafeln