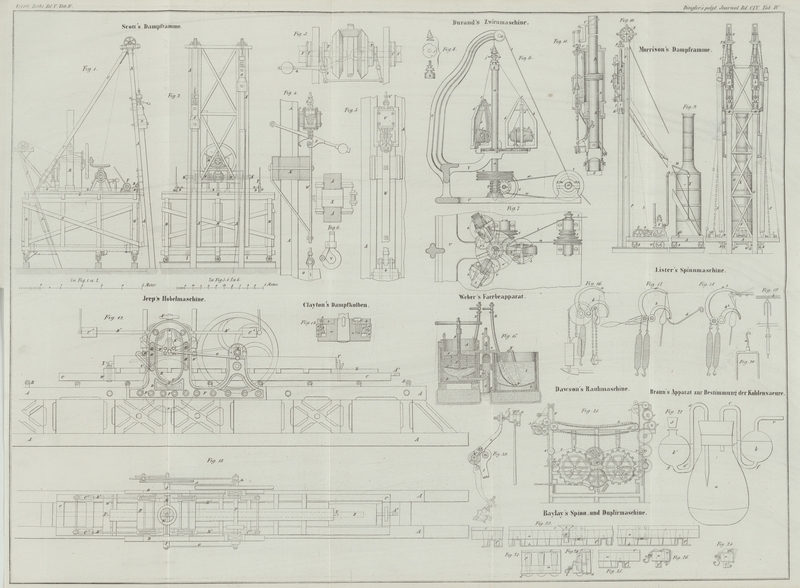

| Titel: | F. Durand's Zwirnmaschine. |

| Fundstelle: | Band 155, Jahrgang 1860, Nr. LXXXI., S. 267 |

| Download: | XML |

LXXXI.

F. Durand's Zwirnmaschine.

Aus dem Bulletin de la Société

d'Encouragement, durch die schweizerische polytechnische Zeitschrift Bd.

IV S. 6.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Durand's Zwirnmaschine..

Man hat oft versucht, die beiden auf einander folgenden entgegengesetzten Drehungen

des gezwirnten Garnes (Nähfaden, Cordonnet etc.) gleichzeitig und auf der gleichen

Maschine vorzunehmen, ist aber meistens daran gescheitert, daß man den verschiedenen

Fäden, welche gleichzeitig an dem einen Ende einzeln, an dem andern zusammen gedreht

werden müssen, keine gleichmäßige Spannung geben konnte; ohne diese wird der Zwirn

hohlsträngig und taugt nichts. Um diese Schwierigkeit zu beseitigen, wendet Durand eine bewegliche Lehre mit so viel Gängen an, als

Fäden zusammen gezwirnt werden sollen. Die Fäden treten einzeln in dieselbe ein und

vereinigen sich hinter derselben zur entgegengesetztesten Drehung. Diese Lehre sitzt

wie ein Hut frei auf der Spindel und neigt sich in Folge dessen immer der Richtung

zu, wo ein stärker gespannter Faden durchläuft; dadurch wird aber der schlaffere

Faden wieder angezogen und es wirkt somit jene Lehre im eigentlichen Sinne des

Wortes als selbstthätiger Regulator für die gleichmäßige Spannung der Fäden. Die

Drehvorrichtungen für

die einzelnen Fäden sind in der erforderlichen Anzahl gleichmäßig um die Spindel

herumgruppirt; in der beigegebenen Zeichnung ist die Vorrichtung für dreifädigen

Zwirn angenommen. Endlich ist das Ganze so angeordnet, daß es einen möglichst

kleinen Raum in Anspruch nimmt.

Fig. 6 zeigt

den Aufriß und Fig.

7 den Grundriß der Maschine, welche je nach Bedürfniß in größeren oder

kleineren Dimensionen ausgeführt werden kann.

Das Gestelle U ist mit einem Schnabel U' versehen, welcher die Leitrolle k trägt. Die Spindel a steht

unten in einer Pfanne und wird etwas weiter oben von dem Arme Y des Gestelles in einem Lager gehalten. Auf der Spindel ist die Scheibe

a' befestigt, welche die mit horizontalen Spulen c versehenen Gehäuse b

trägt. Diese letzteren stecken mit einem Zapfen in jener Scheibe und können sich um

ihre verticale Achse drehen, während sie gleichzeitig mit der Scheibe eine rotirende

Bewegung um die Spindelachse erhalten. Die Zahl dieser Gehäuse oder Spulrahmen kann

nach Bedürfniß gewechselt werden; in vorliegender Maschine befinden sich drei solche

in gleichmäßiger Vertheilung um die Spindel herum.

Die Spulen c stecken auf Seelen, die sich leicht

herausnehmen lassen, und jede derselben ist mit mehreren zusammengezettelten Fäden

umwickelt. Um diese beim Abrollen in einer gewissen Spannung zu erhalten, werden

dieselben durch einen rechtwinkelig umgebogenen Fadenführer d gezogen und müssen wieder in das Auge e des

Bügels oder Gehäuses zurückkehren, wodurch ein Zusammendrehen der Fäden auf der

Spule verhindert und erst beim Austritte derselben aus dem Auge e in Folge der Rotation des Gehäuses ermöglicht wird.

Damit sich die Spulen nicht zu schnell abwickeln, wird eine Klappe g mittelst der Feder f an

einen der Ränder der Spule sanft angedrückt.

Die einzelnen Fäden einer Spule werden also gleich beim Austritte bei e zusammengezwirnt und die drei einfach gezwirnten

Schnüre laufen nur gegen den gemeinschaftlichen Kopf der Spindel a, woselbst sie sich erst beim Austritte aus der Spitze

i zu einer einzigen Schnur vereinigen. Die

Combination dieses Kopfes zeigt Fig. 8; der unterste Theil

h wird auf der Spindel befestigt und die Spitze i auf jenen geschraubt. Zwischen diesen beiden Stücken

befindet sich ein Scheibchen j mit so vielen

Einschnitten, als Zwirnfäden vereinigt werden sollen; sie kann sich frei um den

Zapfen des Stückes h herumbewegen und dient als Spannungs-Regulator, indem sie sich immer nach der

Seite dreht, wo ein stärker gespannter Faden sich befindet und somit die Spannungen

dieses und des schlafferen Fadens ausgleicht. Der fertig gezwirnte Faden l wird über die Rolle k nach einer zweiten m geführt, wo er sich einige Male kreuzt und dann auf

eine (hier nicht angegebene) Spule aufgewickelt wird.

Die Bewegung der einzelnen Theile geht auf folgende Weise vor sich: die Spindel a wird durch den doppelten Schnurlauf n gedreht; durch das auf der Spindel befestigte Rad o erhalten die auf der Scheibe a' liegenden Blätter p ihre Drehung und diese

greifen wiederum in die auf den Achsen der Spulenrahmen b befindlichen Getriebe t ein. Die Schraube

q überträgt durch das Getriebe r und die Schnurläufe s und

t die Bewegung auf die Rolle m. Durch diese Combination ist die Drehungsrichtung der zweiten Zwirnung

derjenigen der ersten entgegengesetzt.

Tafeln