| Titel: | Weber's Färbeapparat. |

| Fundstelle: | Band 155, Jahrgang 1860, Nr. LXXXII., S. 269 |

| Download: | XML |

LXXXII.

Weber's

Färbeapparat.

Aus dem Practical Mechanic's Journal, September 1859, S.

150.

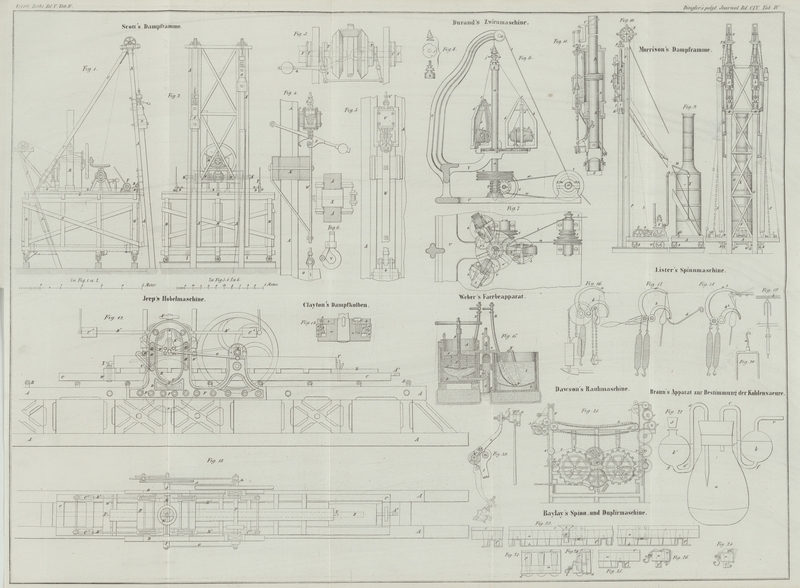

Mit einer Abbildung auf Tab. IV.

Weber's Färbeapparat.

Fig. 15

stellt den Färbeapparat, welcher Hrn. Emil Weber in

Mülhausen (Elsaß) am 18. December 1858 für

England patentirt wurde, im Längendurchschnitt dar.

Dieser Apparat besteht aus zwei, neben einander in verschiedenen Höhen aufgestellten

Behältern A und I. –

A ist der Färbekessel, welcher in einen Dampfmantel

B eingeschlossen und mit einem durchlöcherten

falschen Boden C und einer demselben entsprechenden

durchlöcherten Scheibe D versehen ist. Der falsche Boden

C ruht lose auf einem Winkeleisenrand. Auf die über

ihm befindliche durchlöcherte Scheibe drückt eine Schraube, womit die zu färbenden

Gewebe oder Gespinnste, welche sich zwischen C und D befinden, schwach zusammengepreßt werden können. Der

falsche Boden C und die Scheibe D sind durch eine Kette F mit einander

verbunden und bilden auf diese Weise, mit den in Lagen dazwischen gepackten zu

färbenden Stoffen, eine Säule, welche aus dem Färbekessel herausgehoben werden kann.

Zwischen dem Färbekessel A und dem Behälter der

Färbeflüssigkeit I ist eine Druckpumpe G angebracht; H ist das

Saugrohr derselben, welches aus dem Behälter I saugt.

Durch Anwendung eines Windkessels ist man nun im Stande, mittelst der Druckpumpe

einen constanten Strom

Färbeflüssigkeit aus dem Speisegefäß I in den

Färbekessel A zu pumpen, und zwar tritt das Druckrohr

K der Pumpe G unter den

falschen Boden, so daß die Flüssigkeit gezwungen wird durch die Oeffnungen des

letztern in die zu färbenden Stoffe einzudringen. Nachdem dieselben durchdrungen

sind, steigt die Färbeflüssigkeit durch die Oeffnungen der obern Scheibe D empor und fließt durch das Rohr O wieder in den Behälter I zurück, um zu neuer

Circulation aufgesogen zu werden.

Ebenso wie A in einem Dampfmantel eingeschlossen ist, ist

auch der Behälter I mit einem solchen umgeben. Die

Röhren M und N führen beiden

Dampfräumen Dampf zu, und dadurch wird die Färbeflüssigkeit sowohl im Speisegefäß

I, als auch während ihrer Circulation durch die zu

färbenden Stoffe, auf der erforderlichen Temperatur erhalten.

Der Erfinder fand in der Praxis daß man bessere Resultate erhält, wenn man der zu

färbenden Säule oder Schicht von Stoffen im Verhältniß zu ihrem Durchmesser keine

große Höhe gibt; man erhält dabei eine gleichmäßiger gefärbte Waare, als wenn man

mehr Stoffe über einander packt, weil die Färbeflüssigkeit nicht so abgeschwächt an

der obern Scheibe anlangt; überdieß ist ein geringerer Kraftaufwand erforderlich, um

die Flüssigkeit durch eine niedrige Schicht von zu färbenden Stoffen zu pressen. Die

geeignetste Höhe zwischen beiden Scheiben ist nach der Erfahrung des Erfinders 12

bis 16 Zoll; in keinem Falle soll jedoch dieselbe 24 Zoll übersteigen.

Um zu verhüten, daß die dem Boden zunächst befindlichen Stoffe eine dunklere Nüance

erhalten als die oben befindlichen, wird nach einem gewissen Zeitraum die durch

beide durchlöcherte Scheiben und die dazwischen liegenden Stoffe gebildete Säule aus

dem Kessel gehoben und umgekehrt, so daß der Boden C

nach oben, die Scheibe D nach unten kommt, wornach man

die Operation mit der Pumpe neuerdings beginnt.

Zwei Thermometer, der eine in der Färbeflüssigkeit des Behälters I, der andre im Dampfmantel des Kessels A, dienen zum Controliren der Hitze, welche durch die

Hähne in den Röhren M und N

regulirt werden kann. Zum Ablassen des Condensationswassers aus den Dampfmänteln

sind Hähne an geeigneter Stelle angebracht. Die Färbeflüssigkeit kann aus dem

Behälter I mittelst des conischen Ventils P abgelassen werden, welches an einer vom Rand dieses

Behälters niedergehenden Kette befestigt ist.

Tafeln