| Titel: | Verbesserungen an Hähnen zum Abzapfen von Flüssigkeiten, von C. Tomlison zu Wolverhampton. |

| Fundstelle: | Band 155, Jahrgang 1860, Nr. XCVI., S. 325 |

| Download: | XML |

XCVI.

Verbesserungen an Hähnen zum Abzapfen von

Flüssigkeiten, von C.

Tomlison zu Wolverhampton.

Aus dem London Journal of arts, September 1859, S.

146.

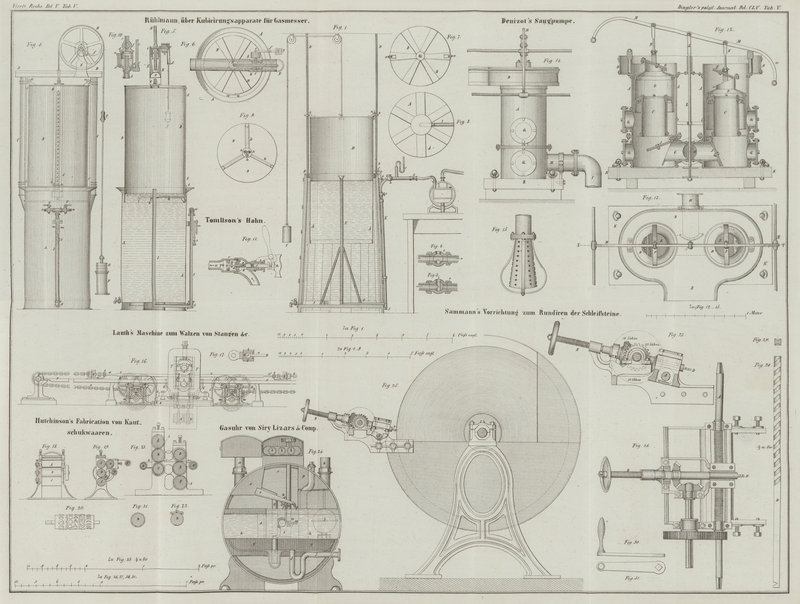

Mit einer Abbildung auf Tab. V.

Tomlison's Verbesserungen an Hähnen zum Abzapfen von

Flüssigkeiten.

Diese Erfindung (patentirt in England am 20.

November 1858) bezieht sich auf die Anbringung eines secundären Ventils

oder Hülfsventils in Verbindung mit dem Hauptventil des Hahns – eine

Anordnung welche die Abnahme des Hauptventils zum Behuf der Reparatur oder Reinigung

gestattet, während das Hülfsventil geschlossen bleibt.

Fig. 11

stellt einen demgemäß construirten Hahn im Längendurchschnitte dar. a ist das Einströmungsrohr, b das Ausströmungsrohr; ersteres kann an eine Röhre oder in ein Faß

befestigt werden, letzteres mündet in die freie Luft oder steht mit dem Gefäß, in

welches die Flüssigkeit übergeführt werden soll, auf irgend eine Weise in

Verbindung. Der Körper des Hahns besteht aus zwei Stücken, welche bei c an einander geschraubt oder auf sonstige Weise mit

einander verbunden sind. Das Hauptventil d sitzt an

einer Stange f, die mit einer in den Körper des Hahns

passenden Schraube g versehen ist, so daß durch

Umdrehung der Stange f mittelst des Griffs h das Ventil gegen seinen Sitz i angedrückt oder von demselben entfernt werden kann. Der Ventilsitz i ist mit Leder, Kautschuk oder sonst einem geeigneten

Stoffe k bekleidet. Die Stange f geht durch eine Stopfbüchse l. Das

Hülfsventil e befindet sich an einer kurzen Stange m, welche in einer in die Stange f gebohrten Höhlung n bis zu einer gewissen

Gränze frei gleitet, und in dieser zugleich eine Führung findet. q ist ein Aufhälter, welcher verhindert daß sich das

Ventil e zu weit von seinem Sitze entfernt.

Wenn nun die Stange f mittelst des Handgriffes h so gedreht wird, daß das Ventil d von seinem Sitze sich entfernt, so wird auch zugleich das Ventil e von seinem Sitz r

hinweggedrängt, weil der Boden des hohlen Raumes in f

mit dem Ende der Stange m in Berührung kommt. Damit sich

das Ventil d ein wenig früher als das Ventil e öffnet, ist ein kleiner Raum zwischen diesen

Berührungspunkten gelassen. Sind beide Ventile auf diese Weise geöffnet, so fließt

die Flüssigkeit frei aus. Wird die Stange f nach der

andern Richtung gedreht, so schließt das Ventil d gegen

seinen Sitz i und der Ausfluß ist gehemmt; aber auch das Ventil e schließt sich bei der Rückbewegung der Stange f in Folge des Druckes der Flüssigkeit gegen seine

Oberfläche.

Angenommen nun, das Hauptventil bedürfe einer Reparatur oder solle aus einem

sonstigen Grunde nachgesehen werden, so schraubt man den Hahn bei c ab und nimmt das Ventil d

heraus. Dabei bleibt die Flüssigkeit durch das Ventil e

immer noch abgesperrt.

Die Ventilbewegung kann auch, anstatt durch eine Schraube, mittelst eines in der

Figur durch Punktirung angedeuteten Hebels bewerkstelligt werden, wobei eine passend

angebrachte Feder das Bestreben hat, das Ventil beständig gegen seinen Sitz

anzudrücken.

Tafeln