| Titel: | Ueber die Kubicirungs-Apparate zur Eichung von Gasuhren (Gasmessern); von Prof. Dr. Rühlmann. |

| Fundstelle: | Band 155, Jahrgang 1860, Nr. CII., S. 337 |

| Download: | XML |

CII.

Ueber die Kubicirungs-Apparate zur Eichung

von Gasuhren (Gasmessern); von Prof. Dr. Rühlmann.

Aus den Mittheilungen des hannoverschen Gewerbevereins,

1859 S. 363.

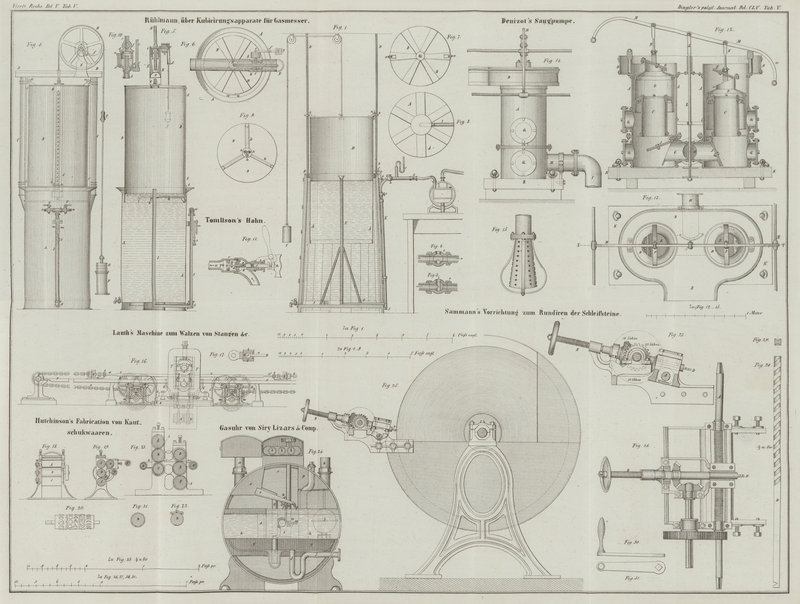

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Rühlmann, über die Kubicirungs-Apparate zur Eichung von

Gasuhren.

Nach einem königl. hannoverschen Gesetze vom 19. August 1836 darf in allen Fällen, wo

Verkäufe nach Maaß und Gewicht stattfinden, solches nur unter Anwendung gehörig

geeichter und gestempelter Maaße und Gewichte geschehen.

Seither erstreckte sich das Gesetz jedoch nicht auf den Verkauf des Leuchtgases,

welches sich neuerdings jedoch, bei der immer weiter greifenden Verwendung dieses

Gases zu öffentlichen und Privatzwecken, als wünschenswerth und nothwendig

herausstellte.

Das königlich hannoversche Ministerium des Innern hat daher (unterm 17. November

1859) eine Bekanntmachung erlassenDiese Bekanntmachung bestimmt Folgendes:§. 1. Das zum Messen des Leuchtgases bei dem Verkaufe nach dem Maaße

bisher regelmäßig angewandte englische Maaß soll

dabei vorerst auch ferner angewandt werden.§. 2. Zum Messen des Leuchtgases bei dem Verkaufe nach dem Maaße

dürfen nur von einem Eichamts des Königreichs geeichte Gasmesser benutzt

werden.§. 3. Es sind nur solche Gasmesser eichungsfähig, welche den in den

§§. 4 bis 8 einschließlich enthaltenen Bestimmungen

entsprechen.§. 4. Die Gasmesser müssen auf dem Principe einer um eine horizontale

Achse rotirenden, zum Theil in Wasser oder eine andere tropfbare Flüssigkeit

eintauchenden Blechtrommel beruhen.Die Trommel muß von einem luftdicht verlötheten metallenen Gehäuse, das

zugleich als Wasser- und Gasbehälter dient, eingeschlossen seyn.§. 5. Damit der oberhalb des Wasserspiegels leer bleibende Theil der

Trommel, welcher zur Aufnahme der zu messenden Gasmenge dient, einen

unveränderlichen Kubikinhalt habe, muß eine Einrichtung dahin getroffen seyn

daß der Wasserspiegelsich weder zum Nachtheil des Consumenten

heben, noch zum Nachtheil des Gaslieferanten senken kann. Der Kubikinhalt

des gedachten Theils der Trommel muß auf dem Trommelgehäuse mit einer

dauerhaften Oel- oder Lackfarbe bezeichnet seyn.§. 6. Die Gasmesser müssen mit einem Zählwerke (s. g. Gasuhr) versehen

seyn, das durch die Drehung der Trommel in Bewegung gesetzt wird und die

Gasmenge, welche während der Drehung der Trommel durch dieselbe gegangen

ist, in Kubikfußen des englischen oder des etwa gestatteten anderen Maaßes

vor Augen stellt, wobei das Vielfache durch Producte der Zahl 10 ausgedrückt

seyn muß.§. 7. Bei den zur Eichung gestellten Gasmessern muß das Zählwerk,

damit dessen richtige Anordnung geprüft werden kann, frei liegen.Demnächst aber muß das Zählwerk in Verbindung mit dem Trommelgehäuse

(§. 4) durch eine feste Umwandung, welche nur an einer Seite die Zahl

der durch die Trommel gegangenen Kubikfuß Gas (§. 6) hinter einer

Glasscheibe sichtbar werden läßt, der willkürlichen Veränderung entzogen

werden.Das zu diesem Behufe zu benutzende metallene Kästchen (Zählwerkkästchen) muß

zu dem in §. 11a bestimmten

Zwecke bei den zur Eichung gestellten Gasmessern mit vorgelegt werden.§. 8. Die Gasmesser müssen die Menge des durch die Trommel gehenden

Gases durch das Zählwerk bis auf eine Abweichung von höchstens 2 Proc.

richtig nachweisen.§. 9. Die Prüfung der im §. 8 vorgeschriebenen Genauigkeit der

Gasmesser hat dadurch zu geschehen, daß eine genau abgemessene Menge

atmosphärischer Luft unter geeigneter Pressung mittelst eines dazu

bestimmten Normal-Kubicirungsapparats durch den zu prüfenden

Gasmesser getrieben und diese Menge mit der entsprechenden Anzeige des

Zählwerks verglichen wird.§. 10. Das Verfahren des Eichamts bei dieser Prüfung und bei Prüfung

der in den §§. 4 bis 7 einschließlich bestimmten übrigen

Voraussetzungen der Eichungsfähigkeit der Gasmesser soll im Näheren durch

eine Instruction geregelt werden.§. 11. Bei Eichung der Gasmesser ist der Eichungsstempel

anzubringen:a. an einer Stelle des unteren, vorher an

einigen Stellen festzulöthenden Randes des Zählwerkkästchens,b. an zwei Stellen des übergreifenden Randes der

Vorderwand des Trommelgehäuses,c. an einer Stelle des übergreifenden Randes der

Rückwand des Trommelgehäuses., welche sich auf das Messen des Leuchtgases bei dem Verkaufe nach dem Maaße so

wie auf die Eichung der Gasmesser bezieht. In letzterer Hinsicht wird es nicht ohne

Interesse seyn, hier Mittheilungen über die bei der gedachten Eichung angewendeten

Apparate und über verwandte Gegenstände zu finden.

Nach §. 9 jener Bekanntmachung, bildet ein höchst genauer

Kubicirungs-Apparat das Hauptgeräth des betreffenden Eichamts, vermittelst

welchem zur Prüfung der Richtigkeit und Genauigkeit der Gasuhren eine bestimmt

abgemessene Menge atmosphärischer Luft unter geeigneter

Pressung (1 bis 1 1/2 Zoll Wassersäule) durch die zu prüfende Gasuhr getrieben und

diese Menge mit der entsprechenden Angabe des zugehörigen Zählwerkes verglichen

wird.

Die Verwendung von atmosphärischer Luft statt des nachher mit der Uhr zu messenden

Leuchtgases führt zu gleichen Ergebnissen, während die betreffenden

Zusammensetzungen vereinfacht, die Herstellungskosten vermindert werden und das

ganze Eichungsgeschäft eine wesentliche Erleichterung erfährt.

Referent benutzt die Gelegenheit zuerst auf den zweckmäßigen Kubicirungsapparat

aufmerksam zu machen, welcher bei den betreffenden königl. preußischen Eichämtern in

Anwendung gebracht wird.

Fig. 1 zeigt

diesen Apparat im Verticaldurchschnitte. Dabei ist A ein

hölzerner Bottich von 5 Fuß 6 Zoll (preuß. Maaß) Höhe, von etwa kegelförmiger

Gestalt (unten 3 1/2 Fuß, oben 3 Fuß äußerm Durchmesser), welcher beim Gebrauche bis

etwa auf 3 Zoll unterm oberen Rande mit Wasser gefüllt wird. In letzteres taucht

eine cylindrische, unten offene und oben geschlossene Glocke B aus Metallblech, von 5 Fuß Höhe und etwas über 2 1/2 Fuß Durchmesser im

Lichten, so daß der Querschnitt genau 5 Quadratfuß und der Rauminhalt 25 Kubikfuß

beträgt.Hierbei ist der Aufstellungsraum zu 11 Fuß Höhe (im Lichten) vorausgesetzt.

Größere Höhen der Glocke und des Eichungsraumes werden auch in Preußen als

erwünscht und das Eichungsgeschäft förderund bezeichnet.

Die Glocke B hat ein Gewicht von 100 Pfund und der Druck

der darin abgesperrten atmosphärischen Luft beträgt bei 1 1/2 Zoll Wassersäule (der

gewöhnliche Manometerstand beim Eichen) 15 Pfund auf den Quadratfuß, also 75 Pfund

auf die ganze Querschnittsfläche der Glocke, wodurch, da dieser Druck (gegen den

Deckel) vertical aufwärts wirkt, für den Gleichgewichtszustand beim Aufzuge nur ein

Gegengewicht C von 25 Pfund erforderlich wird, wenn die

Glocke B mit ihrem untern Rande den Wasserspiegel gerade

berührt.

Um den Verlust an absolutem Gewichte auszugleichen, welchen die Glocke beim Einsinken

in das Wasser erfährt (beziehungsweise die auf der eingeschlossenen Luft ruhende

Pressung constant zu erhalten), ein Verlust, welcher (bei der Glocke Fig. 1) für jeden Fuß

Eintauchung beinahe 2 Pfd. beträgt, hat man die eben so bekannte wie sinnreiche

Anordnung getroffen, die Verbindungskette zwischen der Glocke B und dem Gegengewichte C so zu wählen, daß

der laufende Fuß derselben ein Pfd. wiegt. Die Geradführung der Glocke B wird durch an ihr befestigte vier Ohren b, b bewirkt, welche betreffende Leitstangen D, D aus Rundeisen gehörig umfassen.

Zur Abführung der Luft dient ein Kupferrohr E von 1 Zoll

lichter Weite, dessen innere, trompetenförmige Mündung über den Wasserspiegel

emporreicht, während das äußere Ende beinahe bis zur zu eichenden Gasuhr fortgeht,

mit dieser jedoch durch ein biegsames Gummirohr in geeignete Verbindung gesetzt ist.

Zur Sicherung der verticalen Stellung des Rohres E dient

ein in der Abbildung ohne Weiteres erkennbarer Dreifuß. Hölzerne Klötze g, g verhindern das Aufstoßen der Glocke auf den

horizontal am Boden

befindlichen Theil des Rohres E, wenn dieselbe ihren

tiefsten Stand erreicht hat.

Von den beiden Hähnen d und e

am äußeren Ende des Rohres E und nahe an demselben ist

der erste d einfach (gerade), der zweite e jedoch so gebohrt wie die Fig. 2 und 3 (in größerem Maaßstabe

als Fig. 1

gezeichnet) erkennen lassen.

Die Stellung Fig.

2 des Hahnes e entspricht dem Niedergange der

Glocke B, also dem Ausströmen der atmosphärischen Luft,

wogegen Fig. 3

diejenige Stellung des Hahnes e ist, welche genommen

werden muß, wenn man die Glocke B wieder emporziehen

will, der atmosphärischen Luft also Eintritt gestattet.

a ist endlich ein Hahn zum zeitweiligen Ablassen des

Sperrwassers, so wie f ein Pfropf in der Luftröhre E, um etwa in dieselbe gekommenes Wasser entfernen zu

können.

Daß überdieß an der äußeren Mantelfläche der Glocke B

eine Scala angebracht ist (ähnlich wie bei dem zweiten zu beschreibenden

Kubicirungs-Apparate Fig. 4), um die Menge der

Kubikfuße Luft ablesen zu können, welche beim Niedergange der Glocke durch das Rohr

E und durch die damit in Verbindung gebrachte Gasuhr

entweicht, bedarf wohl kaum der Erwähnung.

Um beim Niedergange der Glocke nach Durchlaufung eines gewissen Weges den

Abschlußhahn d selbstthätig zu machen, d.h. den

Verschluß desselben ohne Zuthun eines Arbeiters zu bewirken und so das weitere

Niedersinken der Glocke zu verhindern, hat man mit der Hahnachse einen Arm d, k in Verbindung und auf demselben eine Kugel h als Gegengewicht verschiebbar angebracht. Das Ende k dieses Armes stützt sich auf den einen Arm eines

Winkelhebels g, während dessen anderer (verticaler) Arm

durch einen Haken am doppelarmigen Hebel f festgehalten

wird.

An der Glocke B befindet sich ferner ein beliebig höher

oder tiefer zu stellender Stift, welcher, nach dem gewünschten Niedergange der

Glocke, gegen den linken Arm von f stößt, g von dem vorgedachten Haken auslöst, dem Hebelende k seine Stütze raubt, dem Gewichte h eine nach unten gerichtete Schwingung gestattet und

dabei den Hahn d verschließt.

Um mehrere hinter einander aufgestellte Gasuhren durch denselben aus der Röhre

tretenden Luftstrom eichen, dabei aber auch gleichzeitig die damit verbundenen

Pressungsabnahmen, welche durch die vermehrten Widerstände erzeugt werden, bestimmen

zu können, bedarf man außer dem Manometer c eines

zweiten, was man an der Ausströmungsöffnung der letzten Gasuhr anbringt. Fig. 10 laßt

ein derartiges Manometer im Verticaldurchschnitte erkennen. Dasselbe besteht aus

einem Messingcylinder

d, durch dessen Boden ein ebenfalls messingenes Rohr b geführt ist, welches mit seiner Mündung beinahe bis

zum Deckel von d reicht. Dieser Deckel ist mit einem

Ausflußrohre e versehen, dessen Querschnitt mit dem von

d übereinstimmt und welches mittelst eines Hahnes

f entsprechend abgesperrt werden kann.

Mit dem innern Raume von d communicirt ferner noch

vermöge eines untergeschrobenen Messingstückes ein Glasrohr c, c, in welchem eine Theilung nach Linien eingeätzt ist.

Endlich ist noch auf eine Hülse a, a aufmerksam zu

machen, mittelst welcher das Aufstecken des Manometers auf einen Träger möglich

wird.

Beim Gebrauche wird das Manometer mit dem Rohre b auf das

Ausströmungsrohr der letzten Gasuhr gesteckt,In Preußen gestattet man die Aufstellung von höchstens 5 gleichzeitig zu

eichenden Gasuhren hinter einander. Dabei wird, der Spannungsabnahme der

Luft wegen, die Trommel der letzten eingespannten Gasuhr etwas mehr

Umdrehungen machen müssen um gleiche Gasmengen durchzulassen, als die

Trommel der ersten. Der Unterschied ist jedoch höchst gering, beispielweise

bei Abnahme der Spannung um 1 Zoll Wassersäule, kaum 2 5/8 auf 1000 oder

etwa 1/4 Procent, was von der überhaupt gestatteten Abweichung bei der

Messung um 2 Procent (man sehe auch § 8 der oben mitgetheilten

hannoverschen Verordnung) nur etwa den achten Theil ausmacht. nachdem vorher durch c, bei geöffnetem Hahne f, eine entsprechende Menge Wasser in das Innere von d gebracht wurde, welches sich, wenn die innere Luft

zusammengedrückt ist, offenbar in d niedriger als in c stellt und so das Mittel zum Ablesen der bemerkten

Pressungsdifferenz liefert. Dabei ist die Oeffnung des Hahnes f so zu reguliren, daß die Geschwindigkeit des ausströmenden Gases und

folgeweise die Umdrehzahl der Gasuhrtrommeln diejenige Geschwindigkeit nicht

übersteigt, welche allein im Stande ist, ein ruhiges und gleichmäßiges Licht zu

liefern. Durchschnittlich läßt man 120 Trommelumdrehungen pro Stunde geschehen, welche man jedoch gern, zur Abkürzung des

Eichungsgeschäfts durch Stellung des Hahnes f

(Erweiterung der Ausflußöffnung) auf 150 Umdrehungen pro

Stunde steigert, diese aber auch als die größte zulässige Geschwindigkeit

betrachtet.

Unter Voraussetzung letzterer Umdrehzahl pro Stunde

stellt sich die Zeitdauer einer Operation, für 25 Kubikfuß des

Kubicirungs-Apparates (Fig. 1) wie folgt:

Zeit in

Minuten

Gasmesser

für

für25 Kubikfuß.

welchedas Durchströmenvon 1

Kubikfußerfordert.

2 Flammen

oder 1/16 Kbf. Trommelinhalt

160

6 2/3

3 „

„ 1/8

„

„

80

3 1/5

5 „

„ 1/4

„

„

40

1 3/5

10 „

„ 1/2

„

„

20

4/5

20 „

„ 1 „

„

10

2/5

30 „

„ 1

1/2 „

„

6

2/3

3/10

50 „

„ 2 „

„

5

1/5

60 „

„ 3 „

„

3

1/3

4/25

80 „

„ 4 „

„

2

1/2

3/25

100 „

„ 5 „

„

2

2/25

Bevor wir jetzt den Gang des Eichverfahrens besprechen, wird es angemessen seyn, den

zweiten Kubicirungsapparat, in Fig. 4 bis Fig. 9 dargestellt, zu

beschreiben, welcher gegenwärtig im Eichamte der Residenzstadt Hannover aufgestellt

ist und mit Hülse dessen vorerst alle Gasuhren des

Königreichs Hannover geeicht werden sollen.

Durch zufällige Umstände veranlaßt, wurde dieser Apparat aus England bezogen, gleicht

aber demungeachtet, dem Princip nach, in der Hauptsache, dem vorher beschriebenen,

so wie auch der Rauminhalt der Glocke B 25 Kubikfuß,

jedoch, nach der Bestimmung der hannoverschen Bekanntmachung über die Eichung der

Gasuhren, englisches Maaß, beträgt. Der hölzerne Wasserbottich des Apparates Fig. 1 ist hier

durch einen aus Eisenblech ersetzt, so wie auch die Führung beim Auf- und

Absteigen der Glocke B in etwas anderer Weise bewirkt

wird. An zwei gegenüber liegenden Seiten des Wasserbottichs A sind nämlich hohle Blechständer C befestigt,

die oben durch einen halbcylindrischen, hohlen Querbalken D mit einander verbunden sind. Die inneren eben gestalteten

Begränzungsflächen der Ständer C, C sind mit

vorspringenden, metallenen Leisten c, c versehen, an

welchen zwei Leitrollen a, a (Fig. 4 und Fig. 7 im Grundrisse)

entsprechend gleiten. Außerdem erhält die Glocke noch eine zweite Führung innerhalb

an dem Mantel des Luftausströmungsrohres I

Fig. 4.,

welche Anordnung auch in Fig. 9 noch besonders im

Grundrisse dargestellt ist. An dem untern Rande der Glocke hat man zu gedachtem

Zwecke drei radial (Fig. 9) gerichtete Arme k angebracht, die in

der Mitte einen Ring tragen, auf welchem drei Frictionsrollen h (auch Fig. 5 sichtbar) befestigt sind, die sich entsprechend gegen den äußeren

Umfang des Rohres I legen und beim Auf- und

Niedergange der Glocke daran fortrollen.

Damit die Glocke B bis zum Boden des Bottichs A herabgehen kann, hat man das Rohr I durch den Boden hindurchtreten lassen (man sehe Fig. 5) und

dort dasselbe nochmals an einem Ring befestigt, der durch sechs radiale Arme

gehalten wird, die gleichzeitig zur Verstärkung des Bottichbodens dienen. (Man sehe

hierzu Fig. 5

und besonders die Grundrißfigur 8.)

Der Deckel der Glocke B ist, wie aus der Grundrißfigur 6

erhellt, ebenfalls durch sechs radiale Blechstreifen verstärkt und trägt in seiner

Mitte eine Büchse C, in welcher ein Seil gehörig

befestigt ist.

Dieß Seil tritt frei durch eine Oeffnung im Querbalken D,

ist weiter über eine feste Rolle H, von 2 Fuß

Durchmesser, geschlagen und endlich am andern Ende mit einem constanten, gußeisernen

Gewichte F belastet, dessen Größe durch scheibenförmige

Zulage-Gewichte G nach Umständen vermehrt werden

kann. Der Umfang der Rolle H beträgt 6,28 Fuß, so daß

dem ganzen Wege der Glocke beim Auf- und Absteigen (circa 5 Fuß) keine volle Umdrehung der Rolle entspricht. Die Achse e der Rolle läuft auf Frictionsrollen d, d (Fig. 6), die von den

Ständern E getragen werden, welche auf dem Querbalken

D befestigt sind.

Um den Gewichtsverlust auszugleichen, welchen die Glocke B beim Eintauchen in das Sperrwasser während ihres Niederganges erfährt,

ist auf der Welle e, e,

Fig. 5 und

6, noch

ein spiralförmiger Arm f befestigt und an dessen

äußerstem Ende ein kleines Gewicht g an einer Kette

(Fig. 5)

aufgehangen, welche sich beim Niedergange der Glocke um die Spirale f wickelt und dabei das Gewicht g höher hebt. Hiernach erkennt man leicht wie das Drehmoment der Glocke um

die Achse e, e (bei gleichbleibendem Hebelarme) in jedem

Augenblicke dem Drehmomente des Gewichtes g um dieselbe

Achse (bei veränderlichem Hebelarme von g) gleich angeordnet werden kann, was auch bei der

Ausführung erreicht ist, indem der Apparat in dieser Beziehung nichts zu wünschen

übrig läßt.

Das Leitungsrohr für die atmosphärische Luft, welche beim Niedergange der Glocke

durch das Rohr I nach den zu eichenden Gasuhren

getrieben werden soll, ist beliebig links oder rechts bei n

Figur 4 zu

befestigen. Wird das Abführrohr rechts angebracht und man

will die Glocke B mit atmosphärischer Luft füllen, so

schließt man den Hahn p

Fig. 4, öffnet

o und belastet F

entsprechend, worauf die äußere Luft durch n links

eintritt und in die Glocke strömt, während diese gleichzeitig in entsprechendem

Maaße aufwärts steigt. Ist die Glocke auf der beabsichtigten Höhe angelangt, so

schließt man o und entfernt so viel Zulagegewicht G bis ein bei l an dem

außerhalb befindlichen Abflußrohre I angebrachtes

Manometer m die gewünschte Spannung der innern Luft anzeigt. Um die nach

Oeffnen des Hahnes p aus der Glocke (nach der Gasuhr

hin) entweichende Luftmenge nach Kubikfußen (und Bruchtheilen) ablesen zu können,

ist an der Glocke B eine entsprechend getheilte Scala

s (Fig. 5) festgeschroben, so

wie an dem Bottich A ein fester Index f (Fig. 4 und 5).

Alle weiteren Anordnungen dürften aus den bloßen Betrachtungen der Figuren erhellen,

beispielweise der Zweck des (Ablaß-) Hahnes b,

des Schuhes q zum Reinigen des Rohres I, u.s.w.

Die Art der Verwendung der beschriebenen Kubicir-Apparate zum Eichen der

Gasuhren ist selbstredend höchst einfach.

Man füllt zuerst (nach eingebrachtem Sperrwasser) die als Luftbehälter dienende

Glocke B durch Aufziehen derselben und regelt, bei

geschlossener Ausflußöffnung, durch Beachtung des Nullpunktes der Scala s (Fig. 4 und 5) mit Hülfe des Zeigers

t, so wie durch Auflegen oder Abnehmen von

Gewichtsscheiben G den Druck der eingeschlossenen Luft

derartig, daß das Manometer c

Fig. 1 oder

m

Fig. 5 einen

Wasserstand von 1 1/2 Zoll Höhe zeigt, ein Druck, welchen die königlich preußische

Instruction für Eichmeister (Berlin, den 10. Juli 1853) vorschreibt.Die erwähnte königlich preußische Instruktion hat dem Verfasser gegenwärtigen

Aufsatzes bei Abfassung derselben überhaupt vorgelegen. Die zu prüfenden Gasuhren werden, wie Fig. 1 erkennen läßt, auf

eine horizontale Tischplatte (beim Eichamte Hannover ein ganz aus Stein erbauter

Tisch) gesetzt, durch Gummirohre mit dem Ausflußrohre der Luft vom Apparate in

Verbindung gebracht, das Zählwerk über der Uhr auf Null gestellt und die Uhr so mit

Wasser gefüllt, daß der höchstmögliche Wasserstand erreicht wird. Hierauf öffnet man

den Ausflußhahn e

Fig. 1 (bringt

ihn in die Stellung von Fig. 2) oder öffnet p

Fig. 4, läßt

die Luft durch die Uhren strömen, schließt den Ausflußhahn, wenn 20 Kubikfuß Luft

ausgeflossen sind, und beobachtet die Uebereinstimmung der Angaben am Zählwerke der

Uhr mit der Scala der sinkenden Glocke B des

Kubicir-Apparates.

Bei Gasuhren bis zu drei Flammen reicht gewöhnlich eine Probe aus, welche etwas über

eine Stunde Zeit erfordert.Diese Zeit erklärt sich aus der bereits Seite 342 aufgeführten Tabelle. Größere Gasmesser erfordern mehr als eine Probe. So machen beispielweise

Gasuhren für 5 Flammen wenigstens zwei Proben, die für 10 Flammen wenigstens vier

Proben etc. nöthig, wobei man überall im Auge behält, daß etwaige Abweichungen der

Angaben zwischen Uhrzählwerk und Glockenscala das zulässige Maximum von 2 Procent (man sehe oben

mitgetheilte königl. hannoversche Bekanntmachung §. 8) nicht überschreiten.

Gewöhnlich notirt man die betreffenden Angaben, so oft 5 Kubikfuß Luft durch die

Uhren gegangen sind.

Zu bemerken ist übrigens noch, daß die Glocke B

gewöhnlich 1/2 bis 1 Kubikfuß höher gehoben wird als für die beabsichtigte Messung

gerade nöthig ist, weil wegen der Zusammendrückbarkeit der in ihr abgesperrten Luft

eine Senkung stattfindet.

Bei der Aufstellung von 3 bis 4 zu eichenden Gasuhren hintereinander kann für jede

einzelne Uhr, die erste mitgerechnet, ein Druckverlust von 2 Linien (bis zur Größe

von 10 Flammen-Gasuhren) angenommen werden. In mehrfacher Hinsicht wird es

als vortheilhaft bezeichnet, den ersten Kubikfuß der durchgehenden Luft nach der

Zeit zu beobachten, um den Hahn e des äußersten

Manometers Fig.

10 darnach reguliren zu können, dessen Stellung nachher während der ganzen

Arbeit mit denselben Uhren unveränderlich bleibt. Als eine ebenfalls wesentliche

Bedingung für ein sicheres Zählen wird die Uebereinstimmung der Temperaturen von

Luft und Wasser bezeichnet.

Weitere Mittheilung über die praktische Handhabung des hannoverschen

Kubicirungs-Apparates und verwandter Gegenstände hofft Referent vielleicht

dann machen zu können, wenn die Erfahrungen, welche man beim Eichen (vom 1. Januar

1860 bis zum 1. Julius 1861) machen wird, entsprechendes Material an die Hand

geben.

Tafeln