| Titel: | Locomobile mit variabler Expansion und entlastetem Vertheilungsschieber, von Maldant und Comp., Maschinenfabrikanten in Bordeaux. |

| Fundstelle: | Band 155, Jahrgang 1860, Nr. CXIV., S. 401 |

| Download: | XML |

CXIV.

Locomobile mit variabler Expansion und

entlastetem Vertheilungsschieber, von Maldant und Comp., Maschinenfabrikanten in Bordeaux.

Aus Armengaud's Génie industriel, Februar 1860, S.

57.

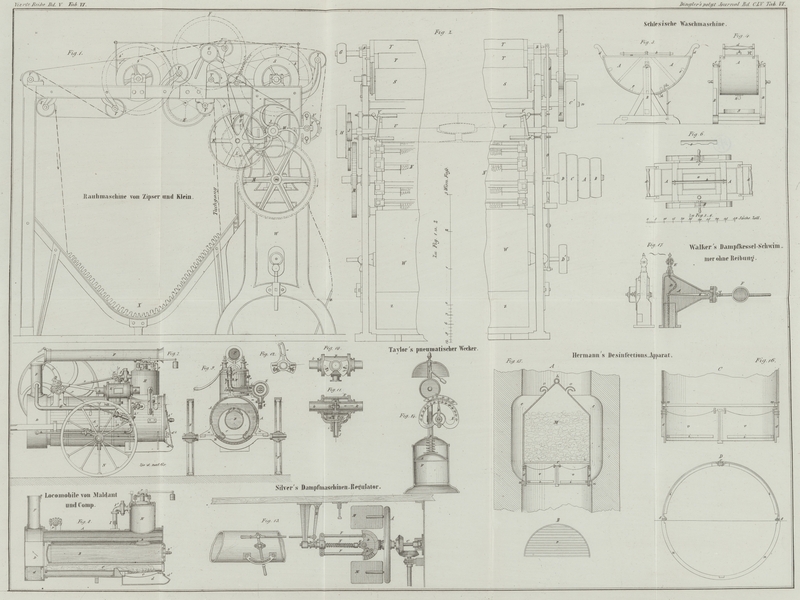

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Maldant's Locomobile mit variabler Expansion und entlastetem

Vertheilungsschieber.

Diese Locomobile war unter der interessanten Sammlung von Maschinen, welche die HHrn.

Maldant und Comp. zur Ausstellung von Bordeaux lieferten. Sie ist besonders durch die große Einfachheit ihrer Organe

bemerkenswerth, und durch einen neuen Dampfvertheilungsmechanismus, welcher den

Zweck hat, den Dampfdruck auf den gewöhnlich bei Dampfmaschinen angewandten

Vertheilungsschieber zu vermeiden. Hr. Maldant

beschäftigt sich seit längerer Zeit mit dieser wichtigen Frage, und er hatte bereits

auf der allgemeinen Pariser Industrieausstellung im Jahre 1855 eine horizontale

Maschine ausgestellt, welche mit entlasteten Schiebern versehen war.

Besondere Beachtung verdient außerdem noch der Umstand, daß der Kessel der Locomobile

mit einer Siederöhre versehen ist, durch welche eine große Heizfläche erzielt wird,

ohne daß Feuer- oder Rauchröhren angewendet werden, welche so häufig

derartige Apparate dienstuntauglich machen.

Beschreibung der Locomobile.

Fig. 7 ist

eine äußere, verticale Ansicht der ganzen Maschine. Fig. 8 ist ein

Längendurchschnitt mitten durch den Kessel, Fig. 9 ein verticaler

Querdurchschnitt nach der Linie 1 – 2 – 3 – 4, welcher

gleichzeitig durch den Vertheilungsmechanismus oder die Steuerung geht.

Fig. 10

stellt den Dampfcylinder im Detail dar, und zwar von der Seite angesehen, auf

welcher sich die Platte mit den Dampfcanälen befindet.

Fig. 11 ist

ein Durchschnitt des Cylinders mitten durch die Steuerung, und Fig. 12 eine Ansicht der

die Stelle des Dampfschiebers vertretenden neuen Vorrichtung.

Die Maschine besteht, wie alle Apparate dieser Art, aus einem Kessel A, der mit einem innen liegenden Siederohr (bouilleur) B versehen ist,

welches mit dem cylindrischen Hauptkessel durch die Verbindungsröhre b in Verbindung steht. Eine Feuerungsröhre C umgibt das Siederohr und leitet die Flamme und den

Rauch in die Rauchkammer D. Diese ist unten mit einem

Behälter d versehen, in welchem sich das Speisewasser

befindet, damit es durch die abziehenden Verbrennungsproducte erwärmt wird. Die

Feuerung hat einen geneigten Rost c, welcher durch den

Aschenkasten d verschlossen ist. An letzterem befindet

sich eine Thür d', die man durch eine Kette d² (Fig. 7) nach Bedürfniß

offen erhalten kann.

Auf dem Kessel A sind die Lager p befestigt, in welchen die Schwungradwelle a

liegt, die mit einer Kurbel a' und einer als Schwungrad

dienenden Riemenscheibe V versehen ist. Auf den Kessel

A ist der Dampfdom H

aufgesetzt, welcher wie gewöhnlich mit einem Wasserstandsglas l, mit einem Manometer o und zwei

Sicherheitsventilen r versehen ist.

An die Ränder des Dampfcylinders E sind zwei Träger m angegossen, mittelst welcher der Cylinder auf den

Kessel befestigt ist.

Durch die gebogene gußeiserne Röhre I, welche mit einem

Hahnen I' versehen ist, gelangt der Dampf aus dem

Dampfdom H in die Vertheilungscanäle und den Cylinder.

Aus dem Cylinder entweicht der Dampf durch die Röhre K,

welche in den Kamin F mündet.

Die Zuführung des Dampfes bald auf die eine, bald auf die andere Seite des Kolbens

n (Fig. 11) geschieht durch

den Sector v (Fig. 12), welcher mit

vier Oeffnungen versehen ist, von denen zwei, y und y', mit den Zuführungscanälen correspondiren, während

die beiden anderen z und z'

die Verbindung mit der Dampfabzugsröhre herstellen.

In die Mitte des Sectors mündet von der einen Seite die Dampfzuführungsröhre, von der

andern die Abzugsröhre, und derselbe ist noch mit einer Verstärkung i versehen, welche als Stopfbüchse zur Verbindung mit

der Röhre I dient.

Die mit den Eintrittsöffnungen x und x' versehene Platte des Cylinders ist vollkommen eben

geschliffen, und hat in ihrer Mitte eine cylindrische Vertiefung, in welche ein an

dem Sector v angebrachter Ansatz von derselben Form

vollkommen genau paßt.

Eine eiserne Stange i', welche in den an die Röhre I angegossenen Träger eingeschraubt ist, dient dazu, die

eben geschliffenen Flächen der Cylinderplatte und des Sectors so dicht an einander

zu halten, daß kein Dampf entweichen kann.

Aus den Figuren

10, 11 und 12 ist leicht der Weg zu erkennen, welchen der Dampf macht, wenn der

Sector v kreisförmig hin und zurück bewegt wird. Diese kreisförmig

abwechselnde Bewegung erhält der Sector v durch die

Zugstange e, welche durch ein auf die Schwungradwelle

a aufgekeiltes Excentricum bewegt wird. So wird

z.B., wenn die Oeffnung x des Cylinders in Verbindung

mit der Oeffnung z des Sectors ist, die Oeffnung x' mit der von y'

communiciren. Der Dampf gelangt dann auf die rechte Seite des Kolbens, und entweicht

von seiner linken Seite weg, wie dieß die Pfeile in Fig. 11 anzeigen.

Natürlich findet das Gegentheil statt, wenn die Oeffnungen z' und y in Verbindung mit denen des Cylinders

x und x' stehen.

Um die gewöhnlich als Kolbenstangenführung dienenden Schieber zu vermeiden, brachte

Hr. Maldant an dem Dampfkolben n zwei Röhrenstücke k an, welche sich in den

an beiden Cylinderenden angebrachten Stopfbüchsen bewegen. Der Kolben wirkt auf die

Zugstange X, welche ihrerseits die Bewegung auf die

Achse a mittelst der Kurbel a' überträgt.

Die Speisung des Kessels geschieht durch die Pumpe g,

welche mit einer Saugröhre h versehen ist, die in den

Recipienten d einmündet. In diesem Recipienten befindet

sich das durch die Verbrennungsproducte vorgewärmte Speisewasser. Von der Pumpe aus

geht letzteres durch die Steigröhre h' in den

Kessel.

Die Speisepumpe wird durch die Zugstange f in Bewegung

gesetzt, die an das Auge der Bleuelstange X angehängt

ist.

Der ganze Mechanismus ist durch die Träger u fest mit der

Achse M verbunden.

Die eisernen Räder N haben flache Felgen und Speichen mit

rechtwinkeligem Querschnitte. Sie sind, wie leicht ersichtlich, äußerst einfach

construirt, und zum Dienste der Maschine ganz geeignet.

Aus der allgemeinen Anordnung der Locomobile geht hervor, daß in Bezug auf große

Einfachheit die Erbauer alles Mögliche geleistet haben. Durch den neuen, äußerst

zweckmäßig angeordneten Steuerungsmechanismus wurde außerdem der den Nutzeffect der

gewöhnlichen Dampfmaschinen schmälernde Dampfdruck auf den Schieber vermieden.

Nach Mittheilungen des Hrn. Maldant geht aus den von Hrn.

Clamageran angestellten Versuchen hervor, daß eine

Locomobile dieses Systems bei einem Dampfdruck von 5 Atmosphären in 10 Stunden 125

Liter Newcastle-Kohlen, also stündlich 12,50 Liter verbraucht hat. Diese

Kohle ist sehr schwer, und der Hektoliter wiegt 88 Kilogr. Die Maschine verbrauchte

also 11 Kilogr. in einer Stunde, und da sie 5 Pferdekräfte hat, so wurden stündlich

für jede Pferdekraft 2,22 Kilogr. Steinkohlen verbraucht.

Tafeln