| Titel: | Die Rauhmaschine von Zipser und Klein. |

| Fundstelle: | Band 155, Jahrgang 1860, Nr. CXVII., S. 406 |

| Download: | XML |

CXVII.

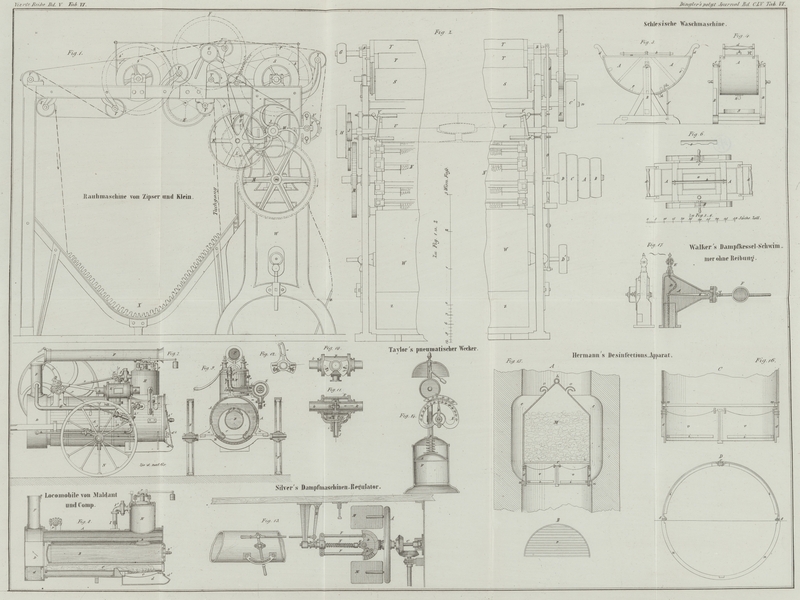

Die Rauhmaschine von Zipser und Klein.

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Zipser's Rauhmaschine.

Die HHrn. Zipser und Klein in

Biala (bei Bielitz in österreichisch Schlesien) haben in Folge des, dem

württembergischen Gewerbeblatt entnommenen, im Jahrgang 1859 des polytechn.

Journals, Bd. CLIV S. 350 enthaltenen

Aufsatzes über ihre patentirte Rauhmaschine, der Redaction eine Zeichnung und

Beschreibung der Maschine, nebst Gebrauchsanweisung und einer Anzahl von Zeugnissen

übersendet. Dadurch sind wir in Stand gesetzt, die frühere Mittheilung durch das

Nachfolgende zu ergänzen.

Vorzüge des neuen Systems.

Das Rauhmaschinen-System der HHrn. Zipser und Klein, welches für jede Gattung Schaf- so wie

Baumwollwaaren geeignet ist, hat sich sowohl durch deren eigene vierjährige

Erfahrungen als auch nach den Zeugnissen der Industriellen, welche dasselbe in ihren

Fabriken einführten, vollständig bewährt; die Erfinder können daher gegen die

seitherigen, sowohl einfachen als doppelten Rauhmaschinen (selbstverständlich bei

richtiger Behandlung der Maschine und der Waare) folgende Vorzüge garantiren:

1) qualitativ bessere Rauherei und gänzliche Verhütung des

Durchrauhens;

2) quantitative Leistung des Aufrauhens (Postirens) mindestens

gleich 4 alten einfachen oder 1 1/2 bis 2 Doppel-Rauhmaschinen;

3) mehr als die Hälfte Karden- und wenigstens zwei

Drittel Kraft-Ersparniß;

4) bedeutende Oekonomie an Raum, Arbeitslohn u.s.w.;

5) geringern Abgang an Rauhflocken und größern Werth

derselben.

Der Preis einer Aufrauh- (Postir-) Maschine ihres Systems ist: 750 fl.

österr. per comptant, loco

Biala, außer Verpackungs- und Montirungsspesen.

Zum Strich-Rauhen

empfehlen die Erfinder eine Strich-Rauhmaschine eigener Construction, von

denen eine zur Bedienung von 3–4 Aufrauhmaschinen hinreicht, zum Preis von

400 fl. österr., ausschließlich Verpackung und Montirung.

Beschreibung der Maschine.

Die Bewegung wird auf die Maschine, Fig. 1 und 2, durch einen Treibriemen

übertragen, für welchen A die Triebscheibe, B der Leerlauf ist. Mit der auf der Achse m drehbaren Triebscheibe A

sind die Riemenscheiben C und D fest verbunden und theilen ihre Bewegung den Scheiben C' und D' mit. Auf der Achse

n, welche die Riemenscheibe C' trägt, befindet sich neben dieser letztern ein Getriebe E, welches in ein Zahnrad F

eingreift. Die Achse dieses Zahnrades trägt an ihrem entgegengesetzten Ende eine

kleine Riemenscheibe G, von welcher aus ein gekreuzter

Riemen auf die Riemenscheibe H geht. Auf der Achse von

H steckt ein Getriebe J,

welches in das Rad K greift, das seine Bewegung durch

das daneben befindliche Getriebe L (Fig. 1) dem Rad M mittheilt. Da das Rad M

auf der Achse m der Kardentrommel befestigt ist, so wird

natürlich auch diese letztere langsam mitbewegt.

Das Rad F kann durch die Hebelvorrichtung O so gestellt werden, daß es entweder in das Rad P oder Q eingreift. Um diese

Verstellung möglich zu machen, sind die Achsenlager R

mit einer länglichen statt cylindrischen Bohrung versehen. Da die Walzen S und S' mit den Achsen der

Räder P und Q verbunden

sind, so wird bald die eine, bald die andere dieser Walzen direct von dem Rad F bewegt, wodurch das Tuch bald aufwärts, bald abwärts

(in der Zeichnung aufwärts) geführt wird. Gleichzeitig mit dem Wechseln des Rades

F löst sich auch die Bremsvorrichtung b und b' von der mit F verbundenen Tuchwelle und schließt sich an die frei

gewordene zweite Tuchwelle an. Weil das Tuch durch seine Reibung die gerade

ausgelöste Tuchwalze mitnimmt, so kann durch den Grad der Bremsung, welche man

dieser Walze gibt, die Spannung des Tuchs geeignet regulirt werden. Die neun Rollen T dienen bloß zur Führung des Tuchs und sind durch

Riemen mit einander verbunden, wie es die in der Zeichnung ausgezogenen Linien

andeuten.

Das zu rauhende Tuch, dessen Geschwindigkeit bis 280 Fuß per Minute beträgt, geht, ehe es mit der Kardentrommel in Berührung kommt,

über die Strecker oder Streckwalzen M. Diese bestehen,

wie gewöhnlich, aus acht in der Richtung der Achse verschiebbaren Schienen, welche

durch die schief gestellten Scheiben V während der

Drehung hin und her bewegt werden. Um auch die Größe der Streckung verändern zu

können, sind an den schiefen Scheiben V Stellschrauben

angebracht, durch welche der Winkel, den sie mit der Achse bilden, vergrößert oder

verkleinert werden kann.

Die durch die Karden erzeugten Flocken werden durch eine im Putzkasten W befindliche, durch die feste Riemenscheibe D' getriebene Bürstenwalze beseitigt, welche ihrer

Abnutzung wegen höher und niederer gestellt werden kann. Zur Entfernung der Flocken

aus dem Kasten W dient die Thür Z.

Das zu rauhende Tuch liegt in dem Kasten oder Behälter X

und wird über die Walzen auf- oder abwärts geführt, wie es in der Zeichnung

die punktirten Linien andeuten.

Die Zahnräder haben folgende Durchmesser (am Theilkreise gemessen) und

Zähneanzahl:

Bezeichnungder

Räder.

Durchmesserin

Zollen.

Anzahlder

Zähne.

E . . . .

9 1/4

45

F . . . .

19 3/4

90

J . . . .

2 1/4

20

K . . . .

16 3/4

144

L . . . .

4 1/2

21

M . . . .

19 3/4

90

P . . . .

19 3/4

90

Q . . . .

19 3/4

90

Anwendung der Maschine.

Das zu bearbeitende Tuch soll sich in einem möglichst

trockenen Zustande befinden, von welcher Qualität es auch seyn möge. Dieser

Umstand hat nicht

nur eine außerordentliche Schonung der Karden zur Folge, sondern gewährt auch noch

einen besonderen Vortheil bei der Bearbeitung von faltigen oder bändigen Tuchen,

indem man dieselben vor dem Rauhen am Rahmen aufspannen und trocknen kann.

Die Rauharbeit fängt man mit stumpfen Karden an und steigt nach und nach zu immer

schärferen auf, wie es bei den älteren Rauhmaschinen auch der Fall ist. Da aber bei

der neueren Maschine das Anschlagen der Kardenstäbe ohne Unterbrechung des Ganges

vorgenommen werden kann und folglich keinen Zeitverlust veranlaßt, so gibt man durch

schnellere Wechsel um circa 50 Proc. mehr Sätze, wodurch

der Operationsgang bedeutend beschleunigt wird. Die in diesem Falle nothwendigen

Abstufungen der einzelnen Sätze, von 15 bis 20 Satz à. 12 Stäben per Maschine, erlangt man

durch den Gebrauch auf die leichteste Weise, da die Karden auf der Maschine selbst

gereinigt und zugleich völlig trocken erhalten werden.

Die Rauharbeit wird am besten so geführt, daß man von der zusammengenähten Tuchpartie

immer 2 bis 4 Stück speciell vornimmt und dieselben zu wiederholtenmalen hin und her

rauht, wobei die Karden nur während eines ein- bis zweimaligen Hin-

und Herganges benützt und dann ausgewechselt werden. Ist das Tuch weich geworden und

hat einen völlig dichten Besatz erhalten, so tritt das Strichrauhen ein, mit 2 bis 3

Satz aufsteigend schärferen Karden. Zum eigentlichen Strichrauhen ist die Maschine

weniger geeignet, als zum bloßen Aufrauhen oder Postiren; daher kommt zu diesem

Zwecke eine der älteren Rauhmaschinen mit schnell laufender Trommel und langsam

fortschreitendem Tuche zur Anwendung. Diese vorzugsweise Anwendung der Maschine zum

Aufrauhen hat zur Folge, daß das Abscheren des Haares vor oder während des Rauhens

wegfällt und nur noch in seltenen Fällen nöthig wird, z.B. bei langhaarigen

Winterstoffen, Velour u. dergl. Dagegen kann man vor dem Strichlegen auf schnell

laufender Trommel das aufgerauhte Tuch, namentlich bei besserer und schwerer Waare,

durch einige wenige sanfte Schnitte abscheren; dieß erleichtert das Scheren im

Fertigen und gibt ein sehr rundes Haar mit feinem Korn.

Tafeln