| Titel: | Caligny's Röhrenpumpe. |

| Fundstelle: | Band 156, Jahrgang 1860, Nr. I., S. 1 |

| Download: | XML |

I.

Caligny's Röhrenpumpe.

Aus Armengaud's Génie industriel, Januar 1860, S.

53.

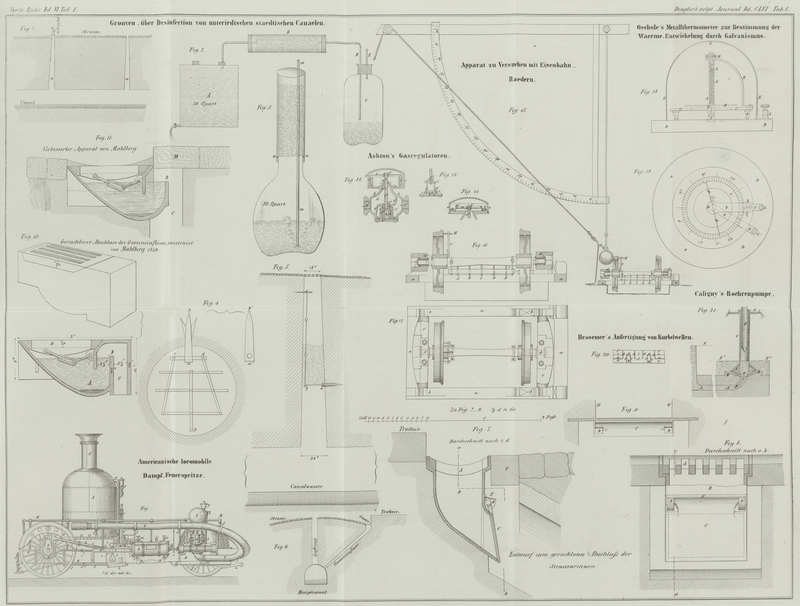

Mit einer Abbildung auf Tab. I.

Caligny's Röhrenpumpe.

Die Hebevorrichtung des Hrn. de Caligny hat den Zweck,

einfach durch die mechanische Wirkung des Wassers diese Flüssigkeit auf gewisse

Höhen zu heben, und so zu sagen automatisch zu wirken, indem sie sich ohne

besonderen Motor bewegt. Sie macht kleine Gefälle unter Umständen nutzbar, wo der

Gang des hydraulischen Widders nicht mehr regelmäßig ist, und wo durch Wasserräder

in Gang gesetzte Pumpen einen schlechten Nutzeffect geben. Dieser Apparat kann sehr

nützlich und vortheilhaft angewandt werden, um beim Entleeren der Kammern von

Canalschleußen einen Theil des Wassers wieder zurückzuheben, welches sonst ganz in

den Unterwassercanal übergienge. Der Apparat ist äußerst einfach und erfordert fast

gar keine Reparaturen. Er hat außerdem noch das Eigenthümliche, daß, da seine

Mündungen während des Ganges nie bedeckt oder verschlossen werden, man nie die

schädlichen Stöße des hydraulischen Widders zu befürchten hat, welche bei derartigen

Maschinen so zerstörend wirken, und die vollständig zu beseitigen man bisher

vergeblich bemüht war.

Seine Hauptwirkung besteht in einer Art von Ansaugen, und nicht in der gewöhnlichen

Wirkung des Stoßes, der das Princip des hydraulischen Widders bildet.

Die Hauptbestandtheile des Apparates können von Holz ausgeführt werden, der Schwimmer

von Korkholz, und da die Schlußflächen mit Leder garnirt sind, so halten sie um so

leichter dicht.

Dieser Apparat ist durch Fig. 21 versinnlicht.

In ein höher liegendes Bassin N oder den Oberwassercanal

mündet eine cylindrische Röhre A, die an ihrem aufwärts

gebogenen Ende in einen sehr flachen Trichter B ausgeht.

Auf dem trichterförmigen Ende der Röhre A steht eine

verticale Röhre C, welche einen größeren Durchmesser als

die Röhre A hat, aber unten so weit verengt ist, daß sie

sich mit einer Ringfläche

D, von demselben Durchmesser wie die Röhre A, an letztere anschließt. Die gemeinschaftliche

Berührungsfläche D der beiden Röhren ist mit Leder

garnirt.

Die große Röhre C ist oben mit einem ringförmigen,

umgebogenen Rande versehen, welcher den Rand der in der Mitte des Aufnahmbassins G angebrachten Mündung überragt und bedeckt. Das Bassin

G ist in einer gewissen Höhe angebracht, die sich

nach dem Nutzeffect des Apparates richtet. Die Röhre C

läßt sich ganz leicht in der Oeffnung des Gefäßes G

verschieben, und diese, so wie weiter unten aber über dem Schwimmer E in verschiedenen Höhen angebrachte Metallringe dienen

der Röhre C bei ihren verticalen Bewegungen als Führung.

An ihrem unteren Ende ist die Röhre C mit einem

ringförmigen Schwimmer E von Kork oder Holz versehen,

welcher ungefähr die Form des Trichters B an der

Zuführungsröhre A hat.

In den oberen Theil der Röhre C ragt ein massiver

Cylinder F von bestimmtem Durchmesser, der aber kleiner

ist als der innere Röhrendurchmesser, hinein. Dieser Cylinder F, welcher gewöhnlich von Holz ist, ist bleibend befestigt, und hindert

die auf und ab gehenden Bewegungen der Röhre C nicht im

mindesten.

Hiernach wird man den Gang des Apparates verstehen können. Ist die Röhre C gehoben, so fließt natürlich das Wasser zwischen dem

Trichter und dem Schwimmer in den Unterwassercanal. Ist die Röhre niedergedrückt, so

ruht sie auf dem Sitze D und bildet mit der Röhre A ein zusammenhängendes Ganzes.

Denkt man sich die Röhre C niedergedrückt, so daß ihr

unteres Ende auf dem Trichter B aufruht, so steigt

natürlich das Wasser in der Röhre C so lange, bis seine

Oberfläche auf gleicher Höhe mit dem Wasserspiegel in dem Oberwassercanal steht.

Läßt man dann die Röhre frei, so steigt sie in dem Anfangs ruhenden Wasser, durch

ihren Schwimmer dazu veranlaßt, in die Höhe. Das Wasser aus dem Obercanal wird nun

rasch zwischen dem Trichter B und dem Schwimmer E ausströmen. Bei dieser Ausströmung wird in Folge des

geringen Seitendruckes des rasch ausströmenden Wassers und vielleicht auch durch die

sich über dem Schwimmer bildenden Wirbel der Schwimmer nicht mehr wie vorher

gehoben, sondern es wird, da der Druck auf seine untere Fläche kleiner geworden ist,

das Gewicht der Röhre jetzt die Oberhand bekommen, so daß diese sammt dem Schwimmer

sinkt und die vorige Ausflußöffnung plötzlich verschließt. Da nun aber das Wasser in

der Zuführungsröhre A in Folge des stattgefundenen

Ausflusses noch in Bewegung ist, und diese Bewegung nicht plötzlich verlieren kann,

so springt dasselbe in der Röhre C in die Höhe. Es begegnet hier der

unteren Fläche des fest stehenden Dornes F, und da nun

in Folge davon ein Gegendruck auf den conischen unteren Theil D der Röhre C stattfindet, so wird die Rühre

C trotz des Schwimmers niedergedrückt bleiben, und

das Wasser wird nun, da es seine Geschwindigkeit noch nicht völlig abgegeben hat,

sich rings um den Dorn F erheben und oben in das Bassin

G ausfließen. Ist das Wasser dann in der Röhre C wieder zur Ruhe gekommen, so kann auch der Schwimmer

wieder wirken, die Röhre C wieder heben, und die eben

erklärte Erscheinung tritt jetzt wiederholt auf.

Um den Stößen in dem gebogenen Theile der Röhre A zu

begegnen, wurde in denselben eine kreisförmig gebogene Platte P eingefügt, welche, indem sie den Flüssigkeitsstrahl theilt, auf eine

sehr merkliche Weise den Stoß vermindert. Es wäre vielleicht gut, mehrere solche

Platten anzubringen, wenn die Biegung der Röhre sehr kurz ist.

Tafeln