| Titel: | Breguet'sches Metallthermometer, zu Versuchen über Wärme-Entwickelung durch Galvanismus eingerichtet; von Chr. L. Oechsle, Mechanikus in Pforzheim. |

| Autor: | Christian Ferdinand Oechsle [GND] |

| Fundstelle: | Band 156, Jahrgang 1860, Nr. IX., S. 26 |

| Download: | XML |

IX.

Breguet'sches

Metallthermometer, zu Versuchen über Wärme-Entwickelung durch Galvanismus

eingerichtet; von Chr. L.

Oechsle, Mechanikus in Pforzheim.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Oechsle, Metallthermometer zu Versuchen über

Wärme-Entwickelung durch Galvanismus.

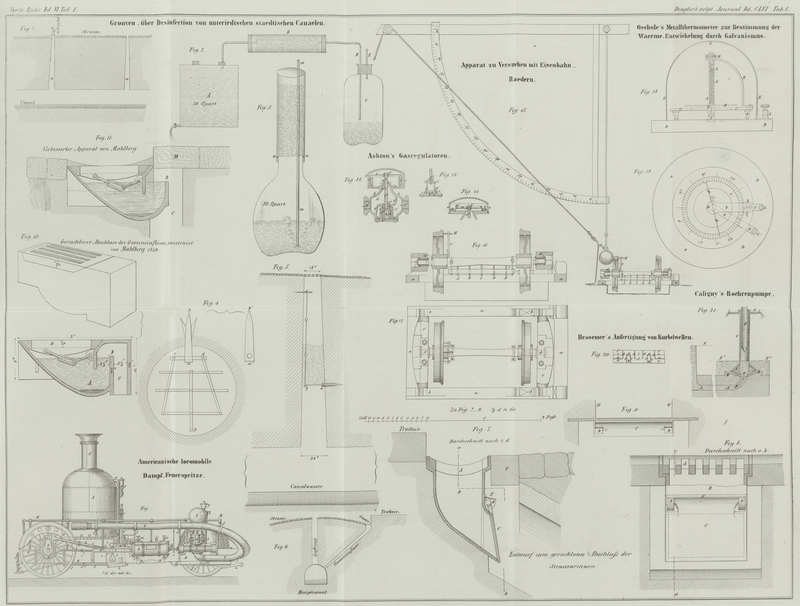

Im Folgenden erlaube ich mir den Herren Physikern eine Einrichtung des bekannten Breguet'schen Metallthermometers mitzutheilen, welche

gestattet, die durch irgend ein galvanisches Element erregte Wärme direct Zu

bestimmen. In Folge der großen Empfindlichkeit des Instruments läßt sich die

Wärmeentwickelung von nur l Quadratzoll Zink- und

Kupferfläche, in 50fach verdünnte Schwefelsäure getaucht, nachweisen. Es wird nämlich der Strom nicht

durch einen in die Achse der Spirale eingeschalteten Platindraht, sondern direct

durch die Spirale selbst geleitet.

Das in Fig. 18

und 19

abgebildete Instrument hat folgende Einrichtung: A, A

ist die Spirale von Platin und chemisch reinem Silber. Ihre Länge beträgt 30

Centimeter und ihre Dicke etwa 0,1 Millimeter; dieselbe ist vermittelst des Trägers

B senkrecht und in der Mitte des Zifferblattes C, C aufgehängt und trägt unten den Zeiger H, in dessen Mitte die Platinspitze G sich befindet. Letztere reicht in den kleinen

Quecksilbernapf F, der sich auf dem Zuleiter K befindet und in seiner Mitte eine Gegenspitze hat,

nach welcher das Instrument vermittelst Stellschrauben eingestellt wird. I ist ein Zuleiter, der den Strom von L aus über N in den Träger

B einführt. L, L' sind

zwei Klemmschrauben zur Befestigung der Leitungsdrähte. D,

D ist eine Holzscheibe, auf der das Instrument mit seinen drei Füßen in

schwachen Vertiefungen unverrückbar feststeht. Die eine dieser Vertiefungen befindet

sich in dem Zuleiter I. Das Ganze ist mit der Glasglocke

E, E bedeckt.

Wenn nun ein Strom eingeführt wird, so tritt derselbe bei L ein, und geht über I in den Fuß N. Letzterer ist aber mit dem Zifferblatt und Träger B metallisch verbunden, und der Strom geht nun über B und M unmittelbar in die

Spirale A. In dem Quecksilbernapf F befindet sich so viel Quecksilber, daß die Platinspitze G dessen Oberfläche gerade noch berührt, und der Strom

geht nun von F aus durch den zweiten Leiter K, K nach L' zum andern Pole

des Elements.

Vermittelst des Knopfes M, an dessen unterm Ende die

Spirale befestigt ist, kann das Instrument regulirt und dann durch seitliche kleine

Schrauben festgestellt werden.

Das ganze Instrument befindet sich auf drei Stellschrauben zum Horizontalstellen,

welche aber auf der Zeichnung weggelassen sind.

Soll das Instrument als gewöhnliches Metallthermometer gebraucht werden, so wird das

Quecksilber aus dem Napfe entfernt, damit die Platinspirale frei gegen die

Gegenspitze in F schwingen kann.Hr. Oechsle liefert das beschriebene Instrument

zum Preise von 22 fl. und ist auch bereit zusammengeschweißte Platin-

und Silberstreifen in jeder Dicke und Länge abzugeben.

Tafeln