| Titel: | Locomobile, welche auf der französischen Ostbahn zum Speisen der Wasserreservoirs angewandt wird. |

| Fundstelle: | Band 156, Jahrgang 1860, Nr. XXIII., S. 87 |

| Download: | XML |

XXIII.

Locomobile, welche auf der französischen Ostbahn

zum Speisen der Wasserreservoirs angewandt wird.

Aus Armengaud's Génie industriel, Januar 1860, S.

27.

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Locomobile zum Speisen der Wasserreservoirs.

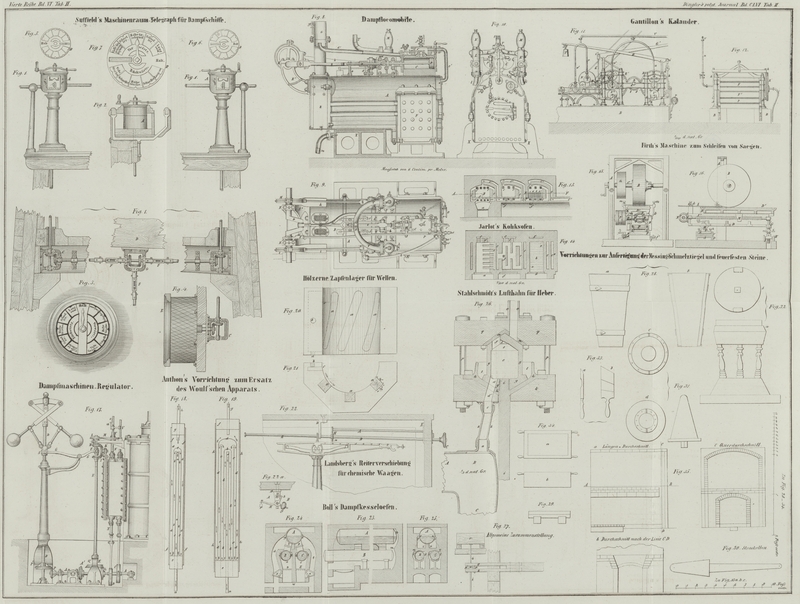

Die kleine Maschine, welche in den Figuren 8–10 abgebildet

ist, gehört in die Classe der Dampflocomobilen, obgleich dieselbe nicht wie die

derartigen Maschinen auf Rädern steht. Da der Dienst, zu welchem sie verwendet wird,

keine häufige Ortsveränderung derselben erfordert, so hielt man es für unnöthig, die

Maschine auf Räder zu stellen, um so mehr als dadurch die Treibachse zu hoch für den

vorgesetzten Zweck zu liegen gekommen wäre. Bei der französischen Ostbahn werden

dreierlei analoge Maschinen zu verschiedenen Zwecken benutzt:

1) Maschinen zum Bewegen der großen Drehscheiben von 11,60 Met. Durchmesser;

2) Maschinen zum Treiben von Pumpen oder anderen Apparaten, was durch Riemenscheiben

und endlose Riemen geschieht, und endlich werden

3) solche Locomobilen, auf welchen Wasserpumpen angebracht sind, benutzt um die

Wasserreservoirs zeitweise oder ununterbrochen zu speisen.

Diese letzte Art von Maschinen ist in den Figuren 8–10

abgebildet.

Fig. 8 ist ein

Längendurchschnitt mitten durch die Maschine, Fig. 9 ein Grundriß

derselben, und Fig.

10 eine Ansicht von der Seite der Heizthür, worin die

Sicherheitsvorrichtungen etc. ersichtlich sind.

Wie man sogleich bemerken wird, besteht die Eigenthümlichkeit dieser Maschine darin,

daß auf ihrem Kessel zwei Pumpen angebracht sind, deren Cylinder horizontal liegen,

und welche eine gemeinschaftliche Saug- und Steigröhre haben.

Der ganze Apparat steht auf einem gußeisernen Gestell X,

welches direct auf den Boden gestellt ist. Der eigentliche Kessel A ist cylindrisch, und enthält, wie bei den Locomotiven,

eine gewisse Anzahl messingener Röhren, durch welche die in der Feuerbüchse F erzeugte Flamme sammt den Verbrennungsproducten in die

Rauchkammer R geleitet wird. Diese Theile sind wie

gewöhnlich bei solchen Maschinen angeordnet, und ein Deckel a mit Selbstverschluß, welcher als Mannloch dient und in der Rauchkammer

liegt, gestattet das Innere des Kessels zu untersuchen.

Der Dampfcylinder C ist oben auf dem Kessel über der

Feuerbüchse F angebracht, und der Kolben P überträgt durch die gabelförmige Zugstange B seine Bewegung auf die Doppelkurbel D. Der Kolben wird bei seiner geradlinigen Bewegung

durch die Kolbenstange e geführt, deren Verlängerung

durch eine Führungsbüchse geht, welche in einer auf den Kessel aufgeschraubten

Stütze o liegt. Die Kolbenstange ist mit den Gabelarmen

b' der Zugstange B durch

einen Zapfen x verbunden, welcher durch den

Kolbenstangenkopf und die Augen an der Zugstange B

geht.

Die Kurbelachse D liegt in den Lagern E, welche aus einem Stücke mit den Trägern E' gegossen sind, die selbst wieder durch vier starke

Schrauben an die Rauchkammer befestigt werden.

Dem Dampfschieber f wird seine Bewegung durch das

Excentricum F ertheilt, welches auf die Kurbelachse D aufgekeilt ist und auf eine kleine Zwischenachse d wirkt, auf deren Mitte ein Hebel aufgesteckt ist, der

mit der Schieberstange in Verbindung steht. Die zur Steuerung gehörigen Theile

können durch den Hahnen mit doppeltem Reservoir f' geölt

werden.

Der Kessel wird durch eine Pumpe p gespeist, deren Kolben

durch eine Stange b bewegt wird, die an den

Kolbenstangenkopf der Dampfmaschine angehängt ist.

Der im Kessel entwickelte Dampf wird durch die Röhre c',

welche mit einem Hahn c versehen ist, in den

Schieberkasten geleitet, und er entweicht aus demselben durch die Röhre d', die in den Kamin G

führt. Dieser besteht unten aus zwei flachen Röhren, welche weiter oben sich in eine

einzige vereinigen. Diese Unordnung hat zum Zweck, die Zugstange B durchgehen zu lassen. Der Kamin ist mit einem Register

versehen, welches man durch den Handgriff g bewegt, der

dem Maschinenwärter zugänglich ist.

Auf die beiden Enden der Kurbelachse D sind die

excentrischen Scheiben H und I aufgekeilt, welche mittelst ihrer Stangen h

und i die Kolben der Pumpen K und L bewegen. Die Saugröhren

derselben, k und l,

vereinigen sich unter dem Kessel zu einer Röhre m, die

mit einem Gewinde versehen ist, an welches das in den Brunnen reichende Röhrenstück

geschraubt werden kann.

Die Pumpen sind außerdem mit den Windkesseln M und N versehen, welche den Ausfluß des Wassers regelmäßig

und constant machen. Die beiden Steigröhren der Pumpen vereinigen sich ebenfalls in

eine einzige T, die mit einem Gewinde t versehen ist, welches zur Verbindung mit der

Fortleitungsröhre dient.

An den Kesseln sind wie gewöhnlich die Wasserstandhahnen r und r', sowie ein Wasserstandglas s angebracht, um die Höhe des Wassers im Kessel erkennen

zu können. Ein Manometer O zeigt den Dampfdruck im

Kessel an, und oben auf dem Kessel sind noch die Sicherheitsventile S, S' angebracht.

Aehnliche Maschinen wie die hier beschriebene, aber ohne die Wasserpumpen, werden mit

Nutzen angewandt um die großen Eisenbahndrehscheiben zu bewegen. Die horizontale

Achse, welche früher durch Menschenhände gedreht wurde, erhält nämlich jetzt an

einem ihrer Enden eine Kurbel, welche durch die Zugstange mit der Locomobile in

Verbindung steht; diese Kurbel ist abnehmbar, und wenn daher aus irgend einem Grunde

die Locomobile ihren Dienst nicht verrichten kann, so steckt man dafür die

Handkurbel wieder auf, um die Drehscheibe, wie früher, durch Menschenkraft zu

bewegen.

Die Bedienung dieser Maschinen ist sehr leicht, und ihre Unterhaltung verursacht fast

gar keine Kosten. Der Verbrauch an Brennmaterial, welches aus Kohksabfällen besteht,

beläuft sich ungefähr auf 80 Kilogr. in 24 Stunden in den großen Remisen, wo viele

Locomotiven gespeist werden müssen.

Diese Locomobilen haben gewöhnlich eine Kraft von zwei Pferden, die zu ihrem Dienste

vollkommen ausreichend ist.

Maaße der Hauptbestandtheile dieser

Maschinen.

Ganze Kessellänge

1,55 Met.

Aeußerer Durchmesser

0,60 „

Zahl der messingenen Feuerröhren

30

Länge derselben

0,75 Met.

Innerer Durchmesser derselben

0,40 „

Aeußerer Durchmesser derselben

0,49 „

Länge des Feuerkastens

0,46 „

Breite desselben

0,46 „

Höhe desselben

0,50 „

Heizfläche des Feuerraumes

1,00 Quadratmet.

Heizfläche der Röhren

3,108 „

Gesammtheizfläche

4,108 „

Kessel- und Cylinderprobe

6 Atmosphären

Durchmesser des Dampfcylinders

0,12 Met.

Kolbenhube

0,30 „

Normale Geschwindigkeit der Maschine, 100

Umdrehungen in einer Minute.

Tafeln