| Titel: | Beschreibung einer Reiterverschiebung für chemische Waagen; vom Mechaniker Landsberg in Hannover. |

| Fundstelle: | Band 156, Jahrgang 1860, Nr. XXX., S. 102 |

| Download: | XML |

XXX.

Beschreibung einer Reiterverschiebung für

chemische Waagen; vom Mechaniker Landsberg in Hannover.

Aus den Mittheilungen des hannoverschen Gewerbevereins,

1859 S. 356.

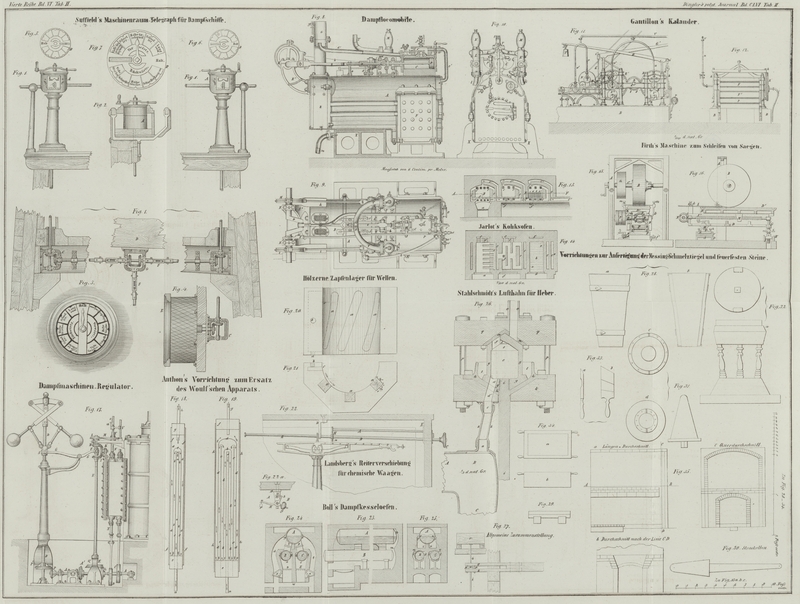

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Landsberg's Reiterverschiebung für chemische Waagen.

Zu bequemerer Tarirung für feine Wägungen bedient man sich häufig eines kleinen

Häkchens von bekanntem Gewichte (des Reiters), das auf dem Waagebalken zwischen

Mittelachse und Endschneide verschoben werden kann und demnach einen veränderlichen

Gewichtswerth repräsentirt. Aus der Länge des Hebelarmes, an welchem das Gewicht

wirkt, kann auf den Werth der Belastung, der dadurch das Gleichgewicht gehalten

wird, geschlossen werden. Die Eintheilung des Waagebalkens ersetzt daher alle

Unterabtheilungen des verschiebbaren Gewichtsstückes. Bei fast allen feineren Waagvorrichtungen hat

man mechanische Hülfsmittel angebracht, um das Reiterchen auf dem arretirten

Waagebalken verschieben zu können, ohne den Wagenkasten zu öffnen, ohne die Waage

neuen Luftströmungen auszusetzen.

Diese Vorrichtungen, Reiterverschiebungen, sind von verschiedener Construction. Die

vollkommeneren Einrichtungen dieser Art sind zumeist Schlittenverschiebungen, die

längs einer prismatischen Stange und parallel der obern Kante des Waagebalkens

erfolgen. Das Heben und Senken des Reiterchens wird durch einen Hebel

bewerkstelligt, dessen Bewegungen außerhalb des Kastens gelenkt werden können.

Solche Reiterverschiebungen haben den Nachtheil, daß sie sich schwer in vollkommener

Gleichmäßigkeit und Leichtigkeit der Bewegung herstellen lassen, oder doch nach

einiger Zeit des Gebrauchs ein Haften und Klemmen an einzelnen Stellen eintritt,

welches die Handlichkeit und Annehmlichkeit der ganzen Vorrichtung sehr

beeinträchtigt. Ich habe deßhalb der Reiterverschiebung eine etwas andere

Construction gegeben, welche den erwähnten Nachtheil beseitigt, zugleich aber die

ganze Herstellung vereinfacht.

Fig. 22 und

22ª zeigen diese Vorrichtung, wie sie für die kleinen analytischen Waagen

ausgeführt wird, in etwa 1/2 natürlicher Größe. – Sie besteht zunächst aus

den cylindrischen Stahlstangen A und B. Die erstere ist zwischen dem winkelig gebogenen

Metallstück D und dem Scheibchen E unverrückbar mit dem Waagekasten befestigt. Die längere Stange B dagegen ist verschiebbar und drehbar, und findet in

den genannten Messingtheilen D und E ihre Führung. Beide Stangen sind untereinander

parallel und ebenfalls parallel mit der obern Kante des Waagebalkens. Auf die Stange

B ist der Hebel H

aufgeschoben und an geeigneter Stelle befestigt, so daß er durch Führung der Stange,

die außerhalb des Kastens bei C erfolgt, den ganzen

Zwischenraum zwischen Mittel- und Endschneide durchlaufen kann. Die Gestalt

des Hebels ist aus Fig. 22ª ersichtlich. Der vordere Arm trägt den kleinen Stift n, der zur Aufnahme und Führung des Reiterchens p dient. Sobald der Hebel gesenkt ist und fortgeschoben

wird, soll sich der Stift n stets in derselben geringen

Entfernung über dem Waagebalken und stets über der Mittellinie desselben

fortbewegen, um stets mit dem Mittelpunkte des Oehres des Reiterchens zusammen zu

fallen. Dieser Forderung zu genügen, ist der Hebel nach Oben verlängert und umfaßt

die Stange A mittelst des Bogentheiles a, b. So lange der Theil b

an der Stange A gleitet, wird der Stift n die geforderte Lage und Bewegungsrichtung haben. Für

den Zustand der Ruhe wird der Hebel durch das Gewicht g

gehoben seyn, das Häkchen a der Stange A anliegen und der Hebel in die Lage gebracht seyn, daß

die schwingende Bewegung des Waagebalkens ihn nicht berühren kann. Die Scheibe E wird durch eine Zugschraube gehalten und indem die Oeffnung in der

Wandung des Kastens etwas größer ausgesperrt ist, läßt sich durch geringe

Verschiebung von E die Justirung für die genaue

Parallelrichtung der Lenkstange leicht erzielen. – Der Preis dieser

Reiterverschiebung stellt sich nach der Größe der Waage auf 2 bis 5 Rthlr.

Tafeln