| Titel: | Selbstöler für Wellenlager, von D.H. Ziegler, Ingenieur in Winterthur. |

| Autor: | D. H. Ziegler |

| Fundstelle: | Band 156, Jahrgang 1860, Nr. XLIII., S. 161 |

| Download: | XML |

XLIII.

Selbstöler für Wellenlager, von D.H. Ziegler, Ingenieur in

Winterthur.

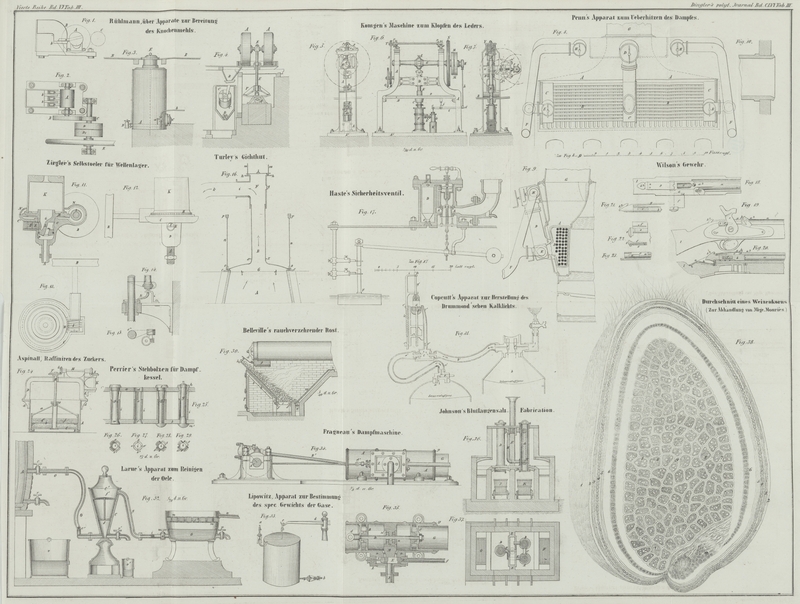

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Ziegler's Selbstöler für Wellenlager.

Der neue, in England, Frankreich, Oesterreich etc. patentirte Selbstöler von Ziegler in Winterthur ist dem früher im polytechn.

Journal Bd. CLI S. 256 beschriebenen

äußerlich ganz ähnlich, nur ist derselbe etwas einfacher construirt, wodurch seine

Herstellung erleichtert und billiger wird. Demungeachtet theilt derselbe alle guten

Eigenschaften mit dem früher beschriebenen Apparate, und da diese, worunter

hauptsächlich eine große Oelersparniß gehört, schon früher aufgeführt wurden, so

soll hier bloß die Beschreibung der neuen Anordnung folgen.

Fig. 11 ist

ein verticaler Durchschnitt durch den Selbstöler, Fig. 12 eine äußere

Ansicht, und Fig.

13 ein Grundriß desselben. Fig. 14 und 15 zeigen, wie

der Selbstöler auch für stehende Wellen angewendet werden kann.

Durch die mit einer Stellmutter versehene hohle Schraube A wird der Schmierapparat so auf dem Deckel des zu ölenden Lagers

befestigt, daß die Achse des Schnurlaufes B parallel zu

der durch das Lager gehenden Welle liegt. Durch eine endlose Schnur oder ein

schmales Riemchen, das sowohl über die Welle als auch über den Schnurlauf B geschlungen ist, ist die Verbindung zwischen der Welle

und dem Selbstöler hergestellt. Letzterer wird unter diesen Voraussetzungen so lange

sich bewegen oder thätig seyn, als die zu ölende Welle geht; steht diese still, so

arbeitet auch der Selbstöler nicht, und es geht demnach während des Stillstandes der

Welle kein Tropfen Oel verloren.

Die Achse des Schnurlaufes B liegt in einer cylindrischen

Hülse, welche aus einem Stücke mit der unteren Schale C

des Selbstölers gegossen ist. An diese Schale schließt sich eine wie eine

Hahnenhülse conisch ausgebohrte Nabe D an, in welche ein

kleiner Seitencanal E einmündet. In diesen Seitencanal

ist seiner ganzen Länge nach ein Gewinde geschnitten, so daß sich eine Schraube F bis zu jeder beliebigen Tiefe in den Canal

einschrauben läßt. Diese Schraube F bildet den Boden

einer Kammer, die beliebig größer oder kleiner gemacht werden kann, je nachdem man

die Schraube auswärts oder einwärts bewegt.

Es hängt demnach von der Stellung der Schraube F der

Rauminhalt der Kammer E ab, und da diese nach einer

gewissen Anzahl von Umdrehungen der zu ölenden Welle das in ihr enthaltene Oel

entleert, so hängt von der Stellung der Schraube F die

Quantität des Oeles ab, welches der Welle zugeführt werden soll.

In die conisch ausgedrehte Hülse D der Schale C ist ein Zapfen G eingepaßt

und wie ein Hahnen eingeschliffen. Dieser Zapfen G ist

aus einem Stücke mit dem Zahnrädchen H gegossen, in

welches eine endlose Schraube I eingreift, die auf der

Achse der Schnurscheibe B befestigt ist. Das Zahnrad H dreht sich demnach mit seinem Zapfen G in der Hülse D, wenn die

endlose Schraube I gedreht wird, welches letztere immer

der Fall ist, wenn die zu ölende Welle im Gange ist. In eine Nuth, welche aus der

oberen Fläche des Rades H ausgedreht ist, ist ein

umgestürztes Glas K eingekittet, so daß das Rad H den Boden für das Glas bildet. In dem eigentlichen,

nach Oben gekehrten Boden des Glases ist in der Mitte eine kleine Luftöffnung

angebracht, durch welche dasselbe auch mit Oel gefüllt werden kann, wenn man es

nicht vorziehen sollte, das Glas sammt dem Zapfen G

auszuheben, und von Unten zu füllen, nachdem man mit dem Finger die Luftöffnung

verschlossen hat. Der obere Boden des Glases hält Staub und sonstige Unreinigkeiten

von dem Oele ab.

Es bleibt nun nur noch anzudeuten, wie das Oel aus dem Glase K tropfenweise, oder wenigstens in ganz kleinen Portionen der zu

schmierenden Welle zugeführt wird. Der Zapfen G ist

hohl, und durch eine querüber gehende Scheidewand L in

zwei Hälften getheilt. In der Höhe der Kammer E ist

sowohl über als auch unter der Scheidewand seitwärts ein Loch in den Zapfen gebohrt.

Trifft bei der Drehung des Zapfens die der oberen Hälfte angehörende Bohrung, wie

Fig. 11

zeigt, mit der Kammer E zusammen, so füllt sich der Raum

zwischen der Schraube F und dem Hahnen G mit Oel. Bei weiterer Drehung des Hahnen G kommt der massive Theil des Hahnen vor die Kammer E, und verschließt dieselbe so lange, bis die Bohrung

M vor die Kammer E

gekommen ist. In diesem Falle, also nach einer halben Umdrehung des Hahnen G, kann nun das Oel aus der Kammer E durch den Canal M in den

unteren Theil der Hahnenhülse, und von da durch das Röhrchen A in das zu ölende Lager gelangen. Für jede Umdrehung des Rades H wird also eine kleine, durch die Schraube F zu regulirende Menge Oel der im Lager liegenden Welle zugeführt. Damit

der Hahnen G in seiner Hülse D festhält, ist an seinem unteren Ende eine kleine kreisförmige Nuth

ausgedreht, in welche ein sich federnder Drahtring eingelegt ist. An der Stelle des

Drahtringes ist die Hülse D etwas erweitert, so daß der

beim Einschieben des Hahnen zusammengedrückte Drahtring wieder etwas auseinander

gehen kann. Auf diese Weise ist der Hahnen in dem Hahnensitze so fest gehalten, daß

er nur mit einiger Anstrengung wieder herausgenommen werden kann. Die Schale C und Schraube I ist durch

einen ringförmigen Deckel N, der in Fig. 12 und 13 als

abgehoben gedacht ist, bedeckt, so daß sowohl die Schraube als auch das Zahnrad H vor Beschädigungen geschützt ist.

Tafeln