| Titel: | Perrier's Stehbolzen für Dampfkessel. |

| Fundstelle: | Band 156, Jahrgang 1860, Nr. XLVII., S. 174 |

| Download: | XML |

XLVII.

Perrier's Stehbolzen für Dampfkessel.

Aus Armengaud's Génie industriel, März 1860, S.

153.

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Perrier's Stehbolzen für Dampfkessel.

Bei der Construction von Dampfkesseln ist es unumgänglich nothwendig, gewisse Flächen

so abzusteifen, daß die einander gegenüber liegenden Wandungen sich weder einander

nähern, noch sich von einander entfernen können. Man erreicht diesen Zweck durch die Anwendung von

Stehbolzen, welche zwischen die abzusteifenden Flächen genietet werden. Die

Stehbolzen bestehen gewöhnlich aus zwei Theilen, nämlich dem eigentlichen Bolzen und

einer Hülse, durch welche der Bolzen geschoben wird.

Dieses System von Stehbolzen, welches gewöhnlich das billigere ist, ist mit der

Unannehmlichkeit behaftet, daß es sehr schwierig, ja in manchen Fällen fast

unmöglich ist, von Hand die cylindrischen Hülsen an Ort und Stelle zwischen die zwei

abzusteifenden Wandungen zu bringen. Dieser Uebelstand findet insbesondere bei den

Locomotivkesseln statt, bei denen die Flächen, welche die doppelte Wand der

Feuerbüchse bilden, nur 8 bis 10 Centimeter von einander entfernt sind.

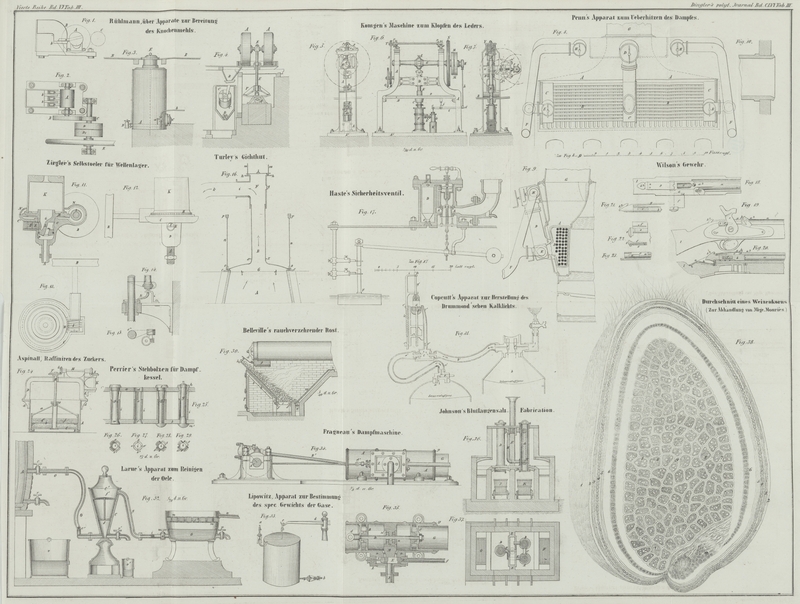

Um diesem Uebelstande abzuhelfen, hat Hr. Perrier die in

den Figuren

25–29 abgebildeten Stehbolzen erfunden, welche ihm in Frankreich am 11.

Januar 1859 patentirt wurden.

a und b stellen die zwei in

gleicher Entfernung von einander zu haltenden Wände vor. Dieselben sind mit

Bohrungen versehen, welche mit einander correspondiren, d.h. einander gerade

gegenüber liegen. Die Bohrungen c in der Wand b sind gerade so weit, als die eigentlichen

Bolzenschäfte g dick sind. Die Löcher in der Wand a sind dagegen so weit, als die cylindrischen Hülsen i außen dick sind. Die Bolzen haben die gewöhnliche Form

und sind entweder mit einem versenkten Kopfe m, welcher

der Bohrung c entspricht, oder mit einem halbrunden

Kopfe m' versehen. Die cylindrische Hülse i ist auf die gewöhnliche Weise dargestellt, nur ist sie

an dem einen Ende auf eine gewisse Tiefe übers Kreuz aufgeschnitten, wie dieß Fig. 27 bei

o, o', s, s' zeigt.

Die so vorbereitete Hülse wird, mit dem unaufgeschnittenen Ende voraus, durch die

Bohrung d zwischen die zwei Blechwände a und b eingeschoben; dann

steckt man durch die enge Oeffnung c einen Dorn von dem

Durchmesser des Bolzens, um die Hülse vorläufig an ihrem Platze zu erhalten. Von der

entgegengesetzten Seite treibt man hernach einen conischen Dorn e ein, welcher den Zweck hat, den aufgeschnittenen Theil

der Hülse aufzutreiben, so daß dieser Theil die Form von Fig. 26 annimmt. Ist dieß

geschehen, so steckt man den gewöhnlichen Bolzen durch und vernietet die Köpfe.

Der Bolzen kann auch in der Platte b (wie bei m', Fig. 25) etwas conisch

geformt seyn; die Hülse ist, wie schon erwähnt, oben aufgetrieben und die Bohrung in

der Platte a ist etwas weiter als es zum Einschieben der

Hülse nöthig ist. Man bringt nun in diese erweiterte Bohrung ein Scheibchen h von besonderer Form, steckt dann den Bolzen g durch, der mit seinem sich an den Kopf m'

anschließenden Conus sich an die Platte b dicht anlegt,

und nietet dann den zweiten Bolzenkopf in die conische Höhlung der Scheibe h.

Es ist nun leicht einzusehen, daß man durch diese verschiedenen Systeme nicht nur die

Entfernung der Wandungen a und b von einander, sondern auch ihre gegenseitige Annäherung verhütet, da die

durch die Bolzen an Ort und Stelle gehaltenen und an einem Ende ausgeweiteten Hülsen

i die Wandungen von einander entfernt halten.

Tafeln