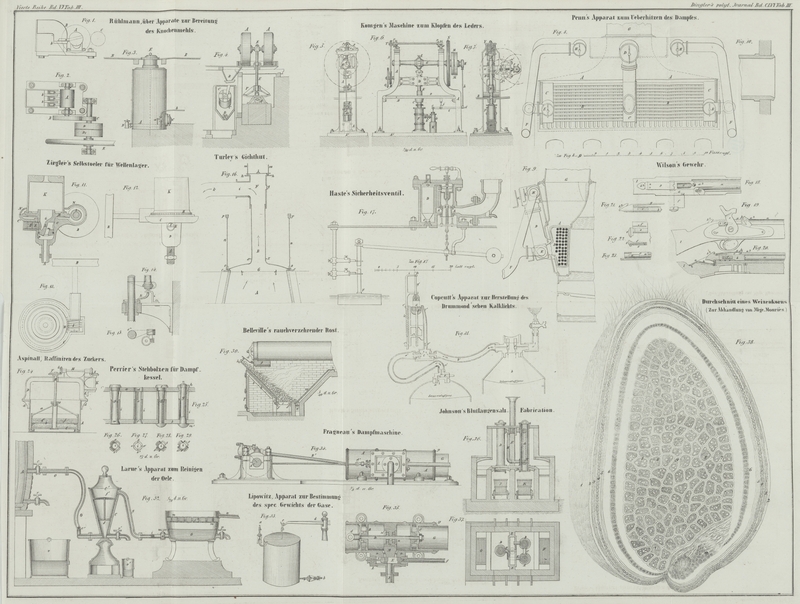

| Titel: | Komgen's Maschine zum Klopfen des Leders. |

| Fundstelle: | Band 156, Jahrgang 1860, Nr. L., S. 179 |

| Download: | XML |

L.

Komgen's Maschine zum Klopfen des Leders.

Aus Armengaud's Génie industriel, März 1860, S.

125.

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Komgen's Maschine zum Klopfen des Leders.

Das Klopfen des Leders, welches den Schluß des Gerbprocesses bildet, ist eine der

wichtigsten Manipulationen der Lederfabrication. Diese Arbeit, welche lange Zeit

hindurch mit der Hand ausgeführt wurde, geschieht jetzt durch mechanische

Vorrichtungen.

Wir beschreiben im Folgenden eine derartige Maschine, welche sich Hr. Komgen in Paris für Frankreich patentiren ließ.

Fig. 5 ist

eine Ansicht von der hintern Seite der Maschine;

Fig. 6 eine

Vorderansicht derselben;

Fig. 7 eine

Seitenansicht derselben, welche einige Abänderungen des Hauptapparats zeigt.

Diese Maschine besteht aus einem Gestelle A, gebildet aus

zwei Ständern, welche durch eine Grundplatte A' und

durch eine Platte B verbunden sind, die in der Mitte

ausgespart ist, um den Raum für den Amboß herzustellen, auf welchen der Stempel E wirkt, und endlich aus dem Leitungsstücke D für den Stempel.

Um nun das Zerquetschen des Leders in Folge des zu großen Widerstandes des Amboßes zu

verhindern, ist dieses in einen hohlen gußeisernen Cylinder F gestellt, welcher eine Reihe auf einander gelegter, aber von einander

durch Blechplatten getrennter Scheiben von Kautschuk, Leder, Gutta-percha

oder einem andern elastischen Stoff enthält. Es ist einleuchtend, daß diese Scheiben

bei einem großen Widerstande des Leders zusammengedrückt werden und der Amboß durch

sein Weichen der Zerstörung des Leders vorbeugt.

Anstatt solche elastische Scheiben anzuwenden, könnte man aber auch den unteren Theil

des Cylinders mit dem Dampfkessel der Dampfmaschine in Verbindung setzen, welche den

Apparat in Bewegung setzt; ein solcher Dampfpolster unter einem Kolben würde den

beabsichtigten Zweck vollständig erfüllen.

Statt des Dampfpolsters könnte man auch comprimirte Luft anwenden, welche wie eine

Feder wirkt. In diesem Falle erhält die Betriebswelle G

an ihrem Ende ein Excentricum H, welches mittelst einer

Bleuelstange h und eines um einen festen Punkt j sich bewegenden Balanciers

i den Kolben k einer

Luftpumpe K treibt, die mit dem Innern des Cylinders F communicirt. Nachdem die Luft die bestimmte Pressung

erlangt hat, schneidet man vermittelst eines Hahnes k'

die Verbindung der Luftpumpe mit dem Cylinder ab, hernach stellt man diese Pumpe ab

und zwar entweder durch Loslösen des Excentricums, oder durch Herausnehmen des

Bolzens aus dem Gelenke c oder d.

Der Stempel E wird entweder durch einen Krummzapfen der

Betriebswelle in Bewegung gesetzt, oder durch ein auf diese aufgekeiltes Excentricum

L, welches seine Bewegung vermittelst der

Riemenscheiben M und M'

erhält, von denen die eine fest, die andere lose ist. Die Welle G ist überdieß mit einem Schwungrade N versehen.

Das Lederstück O ist auf dem Tische B über den festen Amboß C

hin ausgebreitet, und der Stempel E, welchem das

Querstück D zur Leitung dient, schlägt auf das Leder,

welches der Arbeiter bei jedem Schlage des Stempels auf den Amboß verrückt.

Die Betriebswelle G liegt in Lagern g (Fig. 5), welche in

Coulissen des Gestells A sich bewegen. Diese Lager

hängen an Stellschrauben o, an deren anderm Ende

Winkelräder o' sitzen, welche durch correspondirende auf

die Welle P aufgekeilte Winkelräder p gleichzeitig bewegt werden. Diese Welle ist mit einem

Getriebe T versehen, welches vermittelst einer Kette

ohne Ende S die rotirende Bewegung von einem andern

Kettenrade R erhält. An dessen Welle sitzt ein kleines

Stellrad Q, und durch diese Einrichtung ist man im

Stande die Betriebswelle G entweder zu heben oder zu

senken und somit den Zwischenraum zwischen der Stempelbahn und dem feststehenden

Amboße zu vermehren oder zu vermindern.

In Fig. 7 ist

eine Modification des eben beschriebenen Apparates dargestellt.

Das Querstück D, welches den Stempel oder Hammer E trägt und seine Leitung bildet, ist mit zwei Coulissen

versehen, welche die senkrechte Bewegung einem mit einer Schraube u befestigten Knaggen U

gestatten.

Die Welle G trägt einen Hebedaumen V, welcher durch den Knaggen U den Stempel in

die Höhe hebt und sofort wieder fallen läßt.

Oberhalb der Stempelstange befindet sich ein Kolben X,

welcher unter einer von elastischen Scheiben gebildeten Feder liegt. Diese Feder ist

in einem gleich an das Querstück angegossenen Cylinder eingeschlossen.

Die elastischen Scheiben werden durch einen Bolzen x

vereinigt, welcher am Stempel befestigt wird und zu dessen verticaler Führung

dient.

Wie man sieht, liegt in diesem Falle die Bewegungswelle nicht in der Achse des

Stempels, sondern ist an der Seite der Ständer in A² angebracht. Ihre Lager sind horizontal beweglich, und zwar

vermittelst der Schrauben r, welche durch die Winkelräder s und t bewegt werden. Diese

letzteren sind auf einer Welle befestigt, die mit einem Stellrädchen versehen ist,

durch welches die Welle in horizontaler Richtung gestellt und dem Daumen V ein entsprechender Angriff gegeben werden kann.

Es ist leicht einzusehen, daß der Stempel jedesmal, wenn er gehoben wird, die Feder

zusammendrückt, welche bei ihrem Bestreben sich wieder auszudehnen, den Stempel,

nachdem der Daumen seinen Hub vollendet hat, sogleich mit Gewalt auf den Amboß

wirft.

Tafeln