| Titel: | Oelreinigungsapparat von Hrn. Larue in Limoges. |

| Fundstelle: | Band 156, Jahrgang 1860, Nr. LIII., S. 186 |

| Download: | XML |

LIII.

Oelreinigungsapparat von Hrn. Larue in Limoges.

Aus Armengaud's Génie industriel, März 1860. S.

139.

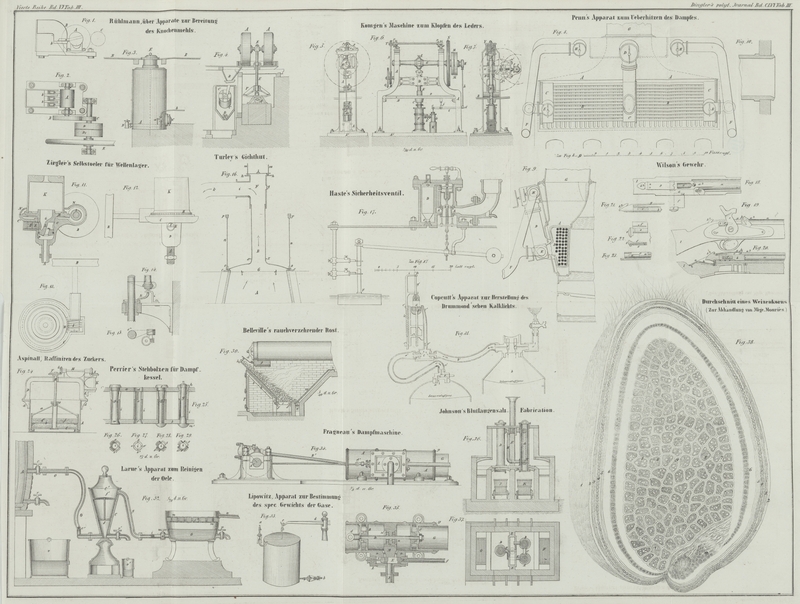

Mit einer Abbildung auf Tab. III.

Larue's Oelreinigungsapparat.

Die Manipulationen zum Reinigen der Oele zerfallen in zwei Hauptoperationen: in das

Waschen des Oels mit concentrirter Schwefelsäure und dann mit Wasser, und in die

verschiedenen Filtrirungen, wodurch dasselbe von den darin befindlichen fremdartigen, durch

den Waschproceß gebildeten Substanzen befreit werden muß.

Der in Fig. 32

im Längendurchschnitt dargestellte Apparat vereinigt diese verschiedenen Operationen

in sich.

Er besteht aus einem Bottich A, in welchen das zu

reinigende Oel und die Säure in solchem Verhältnisse gebracht werden, daß die

Zersetzung der schleimigen Theile bewirkt wird, welche dann nach längerem Umrühren

suspendirt bleiben.

Dieser Bottich, welcher mit einem Ablaßhahne r versehen

ist, steht mit einem conischen bleiernen Gefäße C durch

die Röhre O in Verbindung, an welcher der Hahn c sitzt. Diese Röhre theilt sich bei c', um mehrere solche Gefäße wie C zu speisen, welches als erstes Filter dient. Zu dem Ende wird dasselbe

durch die Zwischenwand f, welche mit vielen kleinen

Löchern durchbohrt ist, in zwei Theile getheilt. Dieses Gefäß C wird durch eine conische Haube C' hermetisch

verschlossen, deren Boden f' von einer leicht gewölbten

Platte gebildet wird, welche wie die Platte f mit einer

großen Anzahl von Löchern versehen ist.

In das Gefäß C', an welchem sich ein Ablaßhahn r' befindet, sind Sägespäne bis zu einer gewissen Höhe

so gebracht, daß sie der oberen Röhrenableitung g nicht

hinderlich werden, mittelst welcher dieses Filtrirgefäß mit einem zweiten Gefäße G communicirt, worin eine zweite Filtrirung vollzogen

wird. Die Röhre g kann in i

abgezweigt werden, um mehrere Gefäße wie G zu speisen,

und hat einen Absperrhahn h.

Das Filtrirgefäß G ist durch einen vielfach

durchlöcherten hölzernen Boden f² in zwei Theile

getheilt. Dieser Boden ist oberhalb und unterhalb mit einer Lage von Baumwolle m bedeckt, welche selbst in seine Löcher eindringt. Am

Filtrirgefäße ist ein Ablaßhahn p und eine obere

Abflußröhre n angebracht, durch welche dieses Gefäß mit

einem letzten Gefäße communicirt. In demselben schlagen sich noch diejenigen

Schleimtheile nieder, welche in den ersten beiden Gefäßen sich nicht abgesetzt

haben.

Schließlich wird das letzte Filter mit einer Tonne vermittelst einer Röhrenleitung in

Verbindung gesetzt. Die Gefäße v, v' dienen zur Aufnahme

der in den Gefäßen A, C und G befindlichen abgelagerten Substanzen.

Das in das erste Gefäß A gebrachte Oel erfährt durch die

Einwirkung der Schwefelsäure eine theilweise Zersetzung, wodurch die schleimigen

Theile abgeschieden werden, von welchen ein Theil sich niederschlägt, der andere von

dem abfließenden Oele mit fortgeführt wird. Die größere Menge der fortgeführten

Theile wird entweder durch die Filter f und f' des Gefäßes C, oder durch

die in diesem Gefäße befindlichen Sägespäne aufgenommen. Die letzte und vollständige

Reinigung des Oeles bewirkt das Durchsickern desselben durch die Baumwollenlage über

und unter dem Boden f².

Sollten indessen noch Schleimtheile suspendirt geblieben seyn, so setzen sie sich in

dem letzten Filtrirgefäße ab, bevor das Oel in die Versandttonne gelangt.

Tafeln