| Titel: | Gichthut zur Ableitung der Hohofengase; von B. Turley, Bergingenieur. |

| Fundstelle: | Band 156, Jahrgang 1860, Nr. LVII., S. 194 |

| Download: | XML |

LVII.

Gichthut zur Ableitung der Hohofengase; von

B. Turley,

Bergingenieur.

Aus der berg- und hüttenmännischen Zeitung, 1860,

Nr. 16.

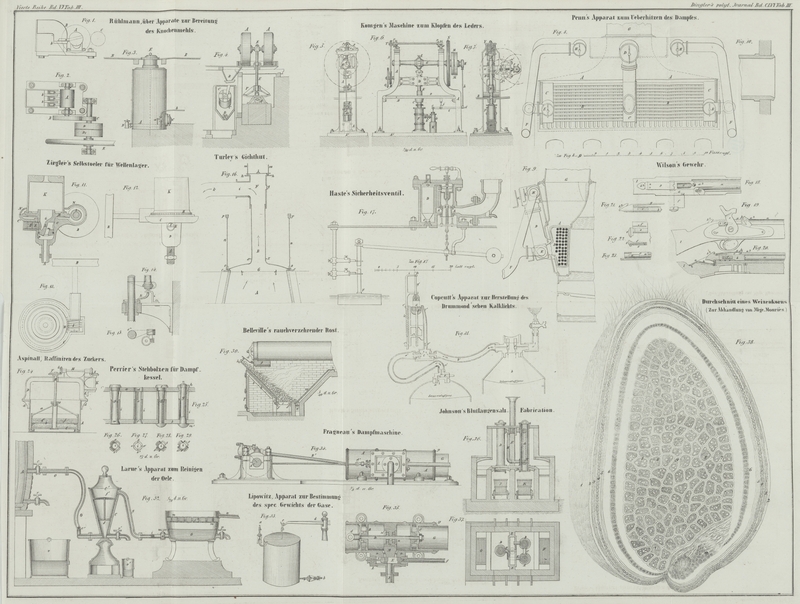

Mit einer Abbildung auf Tab. III.

Turley's Gichthut zur Ableitung der Hohofengase.

Die bisher üblichste Ableitungsart der Gase aus den Eisenhohöfen zu weiterer

Benutzung geschieht durch eine Oeffnung, welche man theils, unmittelbar unter der

Gichtsohle, theils in geringerer oder in größerer Tiefe unter derselben im

Ofengemäuer anbringt. Dabei werden die Gase durch einen in den Schacht gehängten

Cylinder abgefangen, welcher zwischen sich und jenem einen Zwischenraum von einigen

Zollen läßt. Auf die Unvollkommenheiten dieser Ableitungsart, die namentlich darin

bestehen, daß dem Ofen, je nach der früheren oder späteren Ableitung der Oase, mehr

oder weniger nutzbare Wärme entzogen, und daß der Gasstrom von feinem natürlichen

Wege von unten nach oben in dem oberen Theil des Ofens abgelenkt wird, was auf die

Röstung, überhaupt auf den ganzen Betrieb nicht ohne nachtheiligen Einfluß bleibt,

ist bereits von verschiedenen Seiten im hüttenmännischen Publicum aufmerksam gemacht

worden. Aus diesem Grunde sind auch mehrere Einrichtungen angegeben worden, welche

jene Nachtheile beseitigen sollen, die aber ihren Zweck wieder mehr oder weniger

verfehlen.

So hat sich ein Herr Darby in England eine Einrichtung

patentiren lassen, die im Wesentlichen darin besteht, daß in die Mitte des Schachtes

von oben ein Rohr hineingesteckt wird, durch welches die Gase in einer gewissen

Tiefe unter der Gicht theilweise abgefangen werden sollen, die aber auch an dem

Nachtheil leidet, daß die Gase in der Mitte des Schachtes concentrirt werden, und

daß das Aufgeben und regelmäßige Niedergehen des Schmelzgutes behindert wird, zumal,

wenn man das Rohr seitlich austreten läßt.

Der in Fig. 16

gegebene Entwurf eines Gichthutes zur Ableitung der Gase besteht in Folgendem. Die

Ofengicht wird durch einen gewöhnlichen Deckel oder Hut G von starkem Eisenblech geschlossen, welcher auf dem gußeisernen

Gichtkranz c aufsitzt und sich von den bisher

angewendeten nur dadurch

unterscheidet, daß er in der Mitte in ein etwa 6' langes

Gasrohr B ausläuft. Dieses Rohr steckt mit seiner oberen

Mündung etwa 4'' in einem gußeisernen kurzen Rohr F, welchem das Knie i

angegossen ist; F hat eine solche lichte Weite, daß B darin bequem verschiebbar ist. Durch die an i befindliche Flantsche wird F mit dem Hauptgasrohr k verbunden, welches,

von Eisenblech, die Gase bis zum Verbrauchsort leitet. Bei h ist eine zweite, oben breitere Manische, welche einen verkleinerten

Gichtkranz bildet, so daß F mittelst des kleinen Deckels

1 verschließbar ist. An den Leitstangen m, welche h trägt, ist 1 verschiebbar, ebenso der Hut G an den stärkeren Stangen n, welche in den Gabeln p Rollen tragen. Ueber

diese Rollen laufen Ketten o, mit denen G, also auch B emporgezogen

wird. Die Ketten wickeln sich um eine auf der Gichtsohle befindliche Winde. Bei g ist ein Schieber zum Reinigen von F angebracht; x sind Bolzen,

welche verhindern, daß sich B in F einklemmt; das untere Ende von F befindet

sich ca. 5' über x. Die Flantsche h bietet

eine bequeme Auflagerung von F.

Ist der Ofen geschlossen, wie in Fig. 16, so strömen die

Oase gerade empor, treten durch B und F in k und so zum

Verbrauchsort; ist G geschlossen, so schließt natürlich

auch l, welches nur eine solche Schwere zu haben

braucht, daß die Gase den Deckel nicht emporheben, was man leicht durch Gewichte

erreicht. Soll der Schmelzsatz aufgegeben werden, so wird G mit der Winde so weit emporgezogen, bis x an

F stößt, wobei l von G an den Stangen in emporgehoben wird. Jetzt entweichen

leider die Gase ins Freie. Das Aufgeben geschieht wie gewöhnlich mit Wagen, welche

auf den Schienen z über die Gichtöffnung geführt werden.

Sind Kohle und Erz aufgegeben und geebnet, so wird G auf

c niedergelassen, l

setzt sich auf h und der Gasstrom nimmt seinen Weg

wieder durch B, F und k.

Maaße sind hier nicht angegeben, da die Weite der Röhren u.s.w. sich nach der

Ofengröße richtet, dieselben also den Umständen jedesmal angepaßt werden müssen.

Durch diese Einrichtung erlangt man jedenfalls den Vortheil, daß die Gase dem Ofen

erst entzogen werden, nachdem sie selbigen durch seine ganze Höhe durchströmt, und

daß sie ihren regelmäßigen, natürlichen Gang nehmen können, was nicht möglich ist,

wenn man das Gas seitlich austreten läßt. Dagegen leidet dieselbe auch an dem

gewöhnlichen Nachtheil, daß der Gasstrom durch das Aufgeben unterbrochen wird.

Dieser Unvollkommenheit hat man durch trichterförmige Aufgeber zu begegnen gesucht,

wobei das Schmelzgut beim Aufgeben einen Verschluß bilden soll, und will auf diese

Weise den Strom nie unterbrechen.

Unserer Ansicht nach aber wird dieser Zweck dadurch nie vollkommen erreicht und dann

leiden derlei Aufgeber an dem großen Fehler, daß das Schmelzmaterial nun mehr oder

weniger an die Ofenwand zu liegen kommt, so daß dadurch eine regelmäßige Vertheilung

desselben über die Anfgebefläche ganz unmöglich wird, was doch für den Betrieb immer

wünschenswerth bleibt.

Schließlich ersuche ich die Herren Ingenieurs, die angegebene Einrichtung zu prüfen,

nach Befinden abzuändern und anzuwenden.

Nachträglich kann ich nicht unterlassen, im Voraus auf einige Punkte aufmerksam zu

machen, die bei dem vorstehend beschriebenen Apparat einige technische

Schwierigkeiten haben dürften, deren geeignete Beseitigung ich den Herren

Fachgenossen deßhalb besonders zu empfehlen mir erlaube.

1) Mein Apparat bezweckt eine möglichst vollständige Ausnutzung des Brennmaterials im

Hohofen und daneben die Benutzung der zur Gichtöffnung entweichenden Gase; jener

Zweck ist der vorwiegende, dieser der nur untergeordnete. Es ist einleuchtend, daß

die Gase, wenn sie zur Gicht entweichen, dem Hohofen alle direct wirkende Kraft

abgegeben haben, und also weniger Heizkraft besitzen, als wenn sie demselben früher

entzogen werden; es ist aber jedenfalls vortheilhafter, am Brennmaterial des

Hohofens zu sparen, als durch eine zu frühe Ableitung den Gasen eine bedeutendere

secundäre Wirkung zu gestatten, da man ihnen hier mit minder gutem Material, wie

Braunkohlen und Torf, leicht zu Hülfe kommen kann, wenn die Verbrennung der Oase dem

geforderten Zweck nicht hinreichend dienen sollte. Indessen glaube ich mit

Sicherheit annehmen zu dürfen, daß die zur Gicht entweichenden Gase zur

Kesselheizung und zum Warmwindapparat vollkommen hinreichen dürften, während sie zu

anderen Zwecken, wie zum Puddeln, die eine intensivere Hitze verlangen, nicht

ausreichen.

2) Der obige Gichtdeckel wird durch das Rohr B um etwa

2 Ctr. schwerer als der bisher übliche, so daß

dessen Gesammtgewicht für eine 6' weite Gicht ca. 5 Ctr. betragen kann. Dieses Gewicht muß man durch

Gegengewichte, die sich vielleicht passend an dem Gußstück F mittelst Ketten und Rollen anbringen ließen, auszugleichen suchen. Dabei

muß auf eine hinreichende Stärke und Stabilität der Leitstangen gesehen werden, die

man durch eiserne Spreizen erreichen kann.

3) Eine Stopfbüchse in dem untern Theil von F

anzubringen, halte ich für überflüssig. Ein Spielraum zwischen B und F von ein Paar Linien

genügt zur bequemen Verschiebung, der eine Stopfbüchse sehr hinderlich wäre. Dabei,

glaube ich, wird die durch jenen engen Spielraum eindringende Luft keinen

schädlichen Einfluß auf die abströmenden Gase ausüben, noch deren Zug

beeinträchtigen.

Tafeln