| Titel: | Ueber den von Hrn. Roche erfundenen Vorwärmer für das Speisewasser der Dampfkessel; Bericht von Hrn. Tresca. |

| Fundstelle: | Band 156, Jahrgang 1860, Nr. LXVII., S. 259 |

| Download: | XML |

LXVII.

Ueber den von Hrn. Roche erfundenen Vorwärmer für

das Speisewasser der Dampfkessel; Bericht von Hrn. Tresca.

Aus dem Bulletin de la Société

d'Encouragement, Februar 1860, S. 65.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Ueber Roche's Vorwärmer für das Speisewasser der

Dampfkessel.

Hr. Roche hat einen Speisewasserbehälter für

Dampfmaschinen der Prüfung von Seiten der Société d'Encouragement unterstellt, welchen er bereits auf

verschiedenen Hütten ausgeführt hat und welcher es ihm möglich macht, das

Speisewasser vor seinem Eintritte in den Dampfkessel auf eine Temperatur bis zu

100º C. zu erwärmen.

Es ist bekannt, daß in den meisten Etablissements welche durch Dampfmaschinen ohne

Condensation betrieben werden, der abgehende Dampf durch ein Schlangenrohr oder

durch ein Rohr geht, welches in das Reservoir taucht, aus dem die Speisepumpe ihr

Wasser zieht. Mau erhält durch dieses Verfahren leicht eine Temperatur von circa 60º C., ohne dabei einen Gegendruck auf den

Dampfkolben hervorzubringen; denn, wenn in der That der Widerstand gegen das

Entweichen des Dampfes einen Gegendruck auf die Maschine veranlassen kann, so muß

auf der andern Seite die Berührung der metallischen Oberfläche mit dem dieselbe

umgebenden Wasser eine theilweise Condensation bewirken, welche notwendigerweise die

Menge des abzuführenden Dampfes vermindert und dadurch einen entsprechenden Vortheil

gewährt. Mau nimmt daher an, daß eine größere Erhöhung der Temperatur des

Speisewassers im Vorwärmer einen wirklichen Nutzen bringt, welchem gegenüber ein

schädlicher Einfluß nicht stattfindet.

Der Vorwärmapparat des Hrn. Roche verbindet den

ursprünglichen Vorwärmer und den Condensator, und vereinigt die respectiven

Vortheile derselben. Er besteht aus einem ringsum geschlossenen blechernen Behälter

von länglich-viereckiger Form; dieser Behälter ist in zwei Abtheilungen durch

eine verticale Scheidewand getheilt, welche zwar von oben bis unten geht, aber am

untern Ende eine freie Communication zwischen den beiden Abtheilungen gestattet; er

ist bis zu einer gewissen Höhe mit Wasser gefüllt, welches also in die beiden Theile

des Apparates tritt. In den Deckel von einem derselben, z.B. des linken Raumes,

endigen zwei Rohre, das eine für den Eintritt, das andere für den Austritt des

entweichenden Dampfes.

Der Dampf, welcher mit einer gewissen Geschwindigkeit einströmt, verdichtet sich

theilweise durch die Berührung mit der Oberfläche des Wassers im Behälter; der

verbliebene Dampf geht durch eine krumme Röhre, eine Art umgekehrten Hebers, in die

rechte Abtheilung, wo ebenfalls eine Condensation sich vollzieht, und entweicht aus

derselben durch ein drittes Rohr in die freie Luft.

Das Wasser des Behälters erhitzt sich also durch die theilweise Condensation des

Dampfes in einem verschlossenen Raume. Ein Gegendruck gegen die Maschine entspringt

aus dieser Einrichtung nicht, und die latente Wärme des Dampfes wird vollständiger

zur Benutzung gebracht als bei einer Abkühlung, welche durch eine metallische

Oberfläche vermittelt wird.

Aus dem so vorgewärmten Wasser saugt nun die Speisepumpe; der Wasserstand im

Vorwärmer wird in gleicher Höhe mittelst eines in der linken Abtheilung angebrachten

Schwimmers erhalten, welcher, so oft es erforderlich ist, durch einen Mechanismus

ein mit einen: höher liegenden Reservoire in Verbindung stehendes Leitungsrohr für

kaltes Wasser öffnet oder schließt.

Wir erhielten Zutritt in die Werkstatt des Artillerie-Centraldepots (place St. Thomas-d'Aquin in Paris), woselbst ein

Vorwärmer von Roche für eine Dampfmaschine nach Farcot'schem Systeme, mit einem Dampfkessel mit zur Seite

liegenden Siederöhren, aufgestellt ist. Daselbst überzeugten wir uns:

1) daß die Temperatur des Wassers im Behälter gewöhnlich

97º C.

2) daß die Speisepumpe ungeachtet dieser hohen Temperatur

regelmäßig arbeitet, obschon sie so gestellt war, daß sie auf eine Höhe von 20 bis

25 Centimeter ansaugen mußte; es würde indessen besser seyn, diese Pumpe weiter

herunter in das Niveau des Wassers im Behälter zu setzen, damit ihr Spiel noch

gesicherter würde;

3) daß der Behälter, obgleich er gut ausgeführt worden ist,

aufeinanderfolgende Ausdehnungen und Zusammenziehungen erleidet, woraus auf einen

großen Wechsel des Druckes zu schließen ist;

4) daß die Ausscheidung von kalkigen Theilen aus dem unreinen

Wasser im Behälter eine sehr bedeutende ist, welche sowohl den seitlichen

Siederöhren als auch dem Dampfkessel zu gute kommen muß.

Das Zeugniß des der Anstalt vorgesetzten Oberst Treuille

läßt keinen Zweifel über die Wirksamkeit des Apparates in dieser Beziehung übrig.

Wenn man dafür Sorge trägt, daß die Mündung der Saugröhre möglichst hoch über dem

Boden des Behälters angebracht wird, so bewirkt der Apparat eine theilweise Beseitigung der

incrustirenden Bestandtheile des Wassers, was sehr vorteilhaft ist.

Was nun die Ersparniß anbetrifft, welche durch Anwendung dieses Apparates erreicht

wird, so konnte diese in der genannten Anstalt nicht festgestellt werden. Hr. Roche versichert uns in dieser Hinsicht, daß er mit den

Abnehmern seiner Apparate dahin contrahire, daß ihm 20 bis 25 Procent von der durch

solche bewirkten Ersparniß an Brennmaterial zu gute kommen.

Angenommen, das Speisewasser hätte eine Temperatur von 0º, so könnte der

Apparat von den zur Dampfbildung erforderlichen 650 Wärmeeinheiten 100 ersparen,

oder 15 Procent des Brennmaterials. Diese Ziffer ist also das kaum realisirbare

Maximum, und wenn man z.B. Speisewasser von 40º C. verwendet, so beträgt der

Gewinn nur noch 60 W. E. auf 650, folglich 9 bis 10 Procent Brennmaterialersparniß.

Wenn man zu diesen: Vortheile denjenigen der Verminderung der Incrustirung hinzu

rechnet, so dürfen wir mit Recht behaupten, daß in allen Fällen, wo man zur

Anwendung von Dampfmaschinen ohne Condensation genöthigt ist, der Apparat von Roche einen wesentlichen Vortheil gewährt.

Wir müssen jedoch bemerken, daß diese Fälle nicht häufig sind und daß sie im

Allgemeinen sich auf diejenigen reduciren, wo die Kraft der Maschine eine sehr

begränzte oder das Wasser in nur geringer Menge vorhanden ist; die

Condensationsdampfmaschinen verbrauchen nämlich noch 400 Kilogr. kaltes Wasser pro Pferdekraft und pro

Stunde.

Die große Quantität Wasser, welche zur Condensation erforderlich ist, bildet ein

unübersteigliches Hinderniß für die meisten locomobilen Dampfmaschinen und die

Locomotiven. Was die ersteren anlangt, so könnte die Anwendung von Vorwärmern eines

beliebigen Systems, wegen der durch sie herbeigeführten Ersparnisse, bei derartigen

Maschinen von geringer Kraft sich vielleicht verallgemeinern, weil sich diese

Maschinen durch eine einfache Construction auszeichnen. Was aber die Locomotiven

betrifft, so hat Hr. Roche bis jetzt es noch nicht dahin

bringen können, daß die Anwendung seines Apparates nur versucht worden ist; dieses

hat wohl darin seinen Grund, daß der Apparat zur Complicirtheit der Construction

dieser Maschinen noch beitragen würde; es unterliegt indessen keinem Zweifel, daß

eine wesentliche Ersparniß durch denselben erreicht werden würde, wobei jedoch der

Einfluß gegen die Ansehung von Kesselstein bei weitem nicht so stark hervortreten

würde, wie bei den stationären Dampfmaschinen.

Beschreibung des Vorwärmers für das

Speisewasser der Dampfkessel.

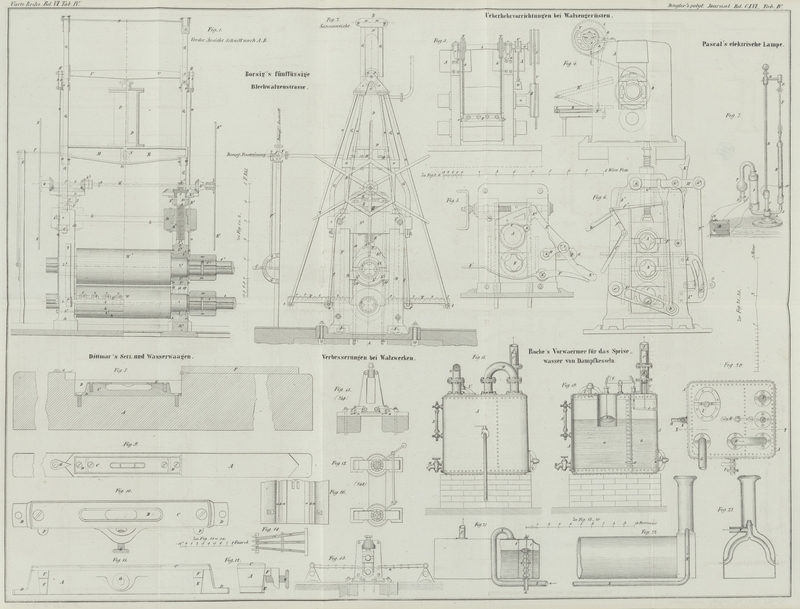

Fig. 18 ist

die Seitenansicht des Apparats;

Fig. 19 der

verticale Durchschnitt nach der Linie XY der Fig. 20;

Fig. 20 der

Grundriß.

A ist ein länglich-viereckiger, ringsum

geschlossener Behälter, welcher auf einem gemauerten Fundamente steht; seine Wände

bestehen aus zusammengenieteten Blechplatten von 3 bis 4 Millimeter Stärke. Dieser

Behälter ist in zwei Abtheilungen a und b (Fig. 19), von denen die

eine etwa noch einmal so groß als die andere ist, vermittelst einer verticalen

blechernen Scheidewand getheilt, welche von oben bis unten reicht und unten mit

einer die Communication der beiden Räume herstellenden Oeffnung versehen ist.

B ist ein Wasserstandsglas des Behälters.

C ist ein Rohr für die Zuleitung des Wassers aus einem

höherliegenden Reservoire, welche durch das Ventil s

regulirt wird.

s ist ein Ventil, dessen Sitz auf einer innerhalb der

Röhre C (Fig. 19) befindlichen

Haube ruht, und dessen Stengel mit dem Hebel 1 in Verbindung steht.

l ist der die Stellung des Ventils s bestimmende Hebel, welcher seinen Stützpunkt an der

innern Seitenwand des Behälters hat und durch den Balancier E in Bewegung gesetzt wird.

D ist ein Schwimmer in der größern Abtheilung des

Behälters, welcher vor der Einwirkung des Dampfes durch eine Röhre geschützt wird,

in der er sich bewegt.

E ist ein Balancier, dessen Achsenlager auf dem Behälter

steht; auf der einen Seite mit dem Schwimmer D, auf der

andern mit dem Hebel l in Verbindung stehend, dient er

zur Fortpflanzung der Bewegungen des Schwimmers auf diesen Hebel, so daß also durch

das Herabsinken oder Steigen des Schwimmers das Oeffnen oder Schließen des Ventils

s veranlaßt wird.

F ist das Abflußrohr für das Speisewasser, mit einem

Hahne versehen;

G ist das Rohr, durch welches der abgehende Dampf

zutritt;

H ist eine Leitung, welche den nicht condensirten Dampf

aus der Abtheilung a nach der Abtheilung d führt;

J ein in die Atmosphäre ausmündendes Rohr, welches den

Austritt des überschüssigen Dampfes, der im Raum b sich

nicht mehr condensiren konnte, vermittelt;

K ein an dem Rohre C und

oberhalb des Ventiles s angebrachter Hahn, welcher

während des Ganges immer geöffnet bleibt;

L, L' sind Mannlöcher zum Reinigen des Apparates;

M ist ein Ablaßhahn.

Die Figuren

21, 22

und 23

stellen die Einrichtungen dar, welche Roche für die

Anwendung seines Princips bei den Locomotiven

vorschlägt.

Fig. 21 ist

eine Seitenansicht und ein theilweiser Durchschnitt vom Nasserkasten des

Tenders;

Fig. 22 ist

eine theilweise Seitenansicht des Dampfkessels;

Fig. 23 ist

ein theilweiser verticaler Durchschnitt durch die Achse des Dampfkessels.

N ist das Auffangrohr des Dampfes; es liegt ein wenig

unter dem Abgangsrohre des Dampfes und nimmt einen Theil des Dampfes auf, während

der andere Theil vom Zuge der Esse fortgeführt wird, welcher durch eine Verengung

der Mündung dieser letztern regulirt wird.

Das Dampfrohr N geht durch die Schornsteinwand (Fig. 22) und

steigt an der Feuerbüchse herab; nachdem es an dem Dampfkessel entlang sich

hingezogen hat, tritt es in den Tender, mit welchem es durch eine Nuß verbunden

wird, erhebt sich dann an der Wand des Wasserkastens des Tenders (Fig. 21) und mündet

endlich in diesen Kasten neben der Kurbel, mittelst welcher der Gang der Speisepumpe

regulirt wird.

P ist das Rohr, durch welches der nicht condensirte

Dampf in die Atmosphäre entweicht.

Der Wasserkasten des Tenders kann in zwei oder drei Abtheilungen getheilt werden,

welche mit einander, wie dieß bei der beschriebenen Einrichtung der Fall ist,

communiciren.

Q ist das Saugrohr der Speisepumpe, auf welchem das von

Oben her gehandhabte Ventil v liegt. Da es von

Wichtigkeit ist, daß das dem Dampfkessel zuzuführende Wasser der oberen Schicht des

Kastens entnommen wird, wo die Temperatur immer höher ist, so hat der Erfinder

hierzu folgende Einrichtung getroffen:

d ist ein Sack aus wasserdichter Leinwand, welcher das

Ventil v umschließt und auf den Boden des Kastens

mittelst eines Reifes aufgeschraubt ist. Sein oberes Ende ist an einen Schwimmer o befestigt, welcher allen Veränderungen des

Wasserstandes folgt und geleitet von den an Stangen t, t

frei gleitenden zwei Ohren, in verticaler Richtung sich bewegt. Da der Sack an dem

Schwimmer fest anliegt, so kann offenbar nur Wasser aus den oberen Schichten in den

Sack d hinein und folglich nach dem Ventile v gelangen. Der Sack d ist

wie ein Blasebalg gefaltet, damit er sich regelmäßig zusammenlegen kann, wenn der

Schwimmer heruntersinkt.

Tafeln