| Titel: | Beschreibung einfacher Ueberhebe-Vorrichtungen bei Walzengerüsten; vom k. k. Sectionsrath und Director Tunner zu Leoben. |

| Fundstelle: | Band 156, Jahrgang 1860, Nr. LXX., S. 272 |

| Download: | XML |

LXX.

Beschreibung einfacher

Ueberhebe-Vorrichtungen bei Walzengerüsten; vom k. k. Sectionsrath und Director

Tunner zu Leoben.

Aus dem berg- und hüttenmännischen Jahrbuch der k. k.

Montanlehranstalten zu Leoben etc. (Wien 1860), Bd. IX S.

187.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

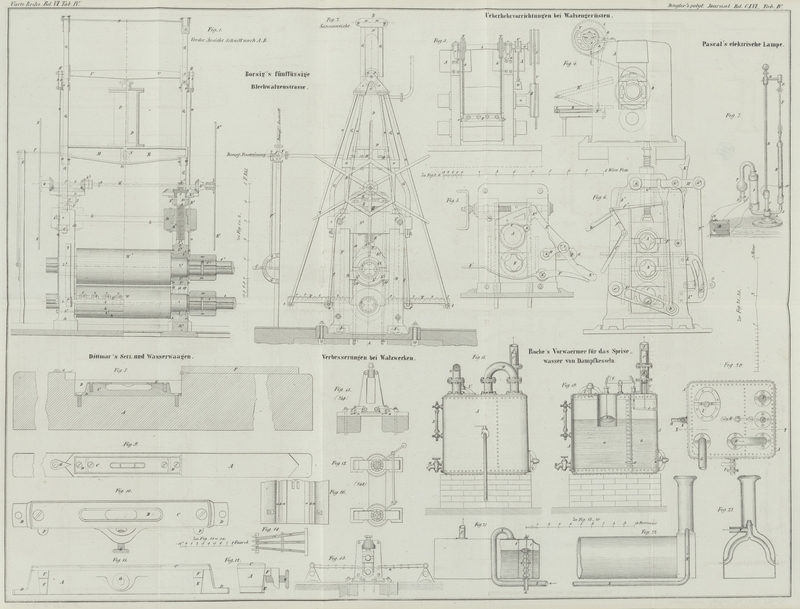

Ueberhebe-Vorrichtungen bei Walzengerüsten.

Die einfachsten und im Gebrauche jedenfalls billigsten Ueberhebe-Vorrichtungen

sind jene, bei welchen die in der rotirenden Walze wirkende Betriebskraft auch zum

Ueberheben (Zurückgeben der im Auswalzen begriffenen schweren Eisenstücke) verwendet

wird. Im Nachstehenden sollen drei derartige Vorrichtungen, welche zu den

zweckdienlichsten gehören, beschrieben werden.

In Fig. 3 und

4 ist eine

Ueberhebe-Vorrichtung in der Vorder- und Seitenansicht dargestellt,

welche seit 3–4 Jahren auf mehreren deutschen und französischen Hütten in

Anwendung steht. An dem vorstehenden Kuppelungszapfen a

der Oberwalze ist eine Seilscheibe R aufgestellt und

befestigt. Eine zweite ähnliche Scheibe 6 sitzt fest auf der horizontalen Achse b, die in Lagern c, c läuft,

welche in an dem Ständer A angeschraubten Trägern ruhen.

An dieser Achse b sind ferner zwei gleiche excentrische

Schreiben (oder Wellenfüße) T, T und eine kleine

Seilscheibe U befestigt. Der Walztisch B ist an dem einen Ende e

mit zwei zur Seite gelegenen Lenkstangen e, f, und an

dem andern g mit zwei Zugketten g, h versehen. Die ersteren sind an dem Ende g

mit durch Schrauben fest gehaltenen Scharnieren versehen, wogegen die Scharniere bei

e sich frei mit dem Walztisch heben können. Bei dem

Aufheben des Walztisches durch die Zugketten muß ersterer die mit punktirten Linien angedeutete Lage

B' annehmen, weil letztere durch die excentrischen

Scheiben T, T bei ihrem Aufgange den Walzen mehr

genähert werden. Im Falle einer beschränkten Räumlichkeit in der Hütte bieten diese

mit zwei Scharnieren versehenen kurzen Lenkstangen einen wesentlichen Vortheil

gegenüber den sonst üblichen langen Lenkstangen, welche nach rückwärts, gleichsam

als Verlängerung des Walztisches, 6–12 Fuß vorstehen und an den vorstehenden

Enden mit den fixen Scharnieren versehen sind, die von eigenen, auf der Hüttensohle

befindlichen Stützen getragen werden.

Um diese Ueberhebe-Vorrichtung durch die rotirenden Walzen in Thätigkeit zu

bringen, dient ein Seil V, welches an der Scheibe S mit dem einen Ende k

befestigt, einmal oder ein und einhalbmal um die Scheibe R herumgeschlungen ist, das andere Ende aber frei an der äußersten Seite

des Ständers, auf der vorderen oder hinteren Arbeitsseite zu liegen kommt, je

nachdem dasselbe ein oder ein und einhalbmal um die Scheibe R geschlagen wurde. So lange das freie Seilende unberührt liegen bleibt,

schleift die rotirende Scheibe R in der lockern

Seilschlinge, und die Scheibe S wird von dem lockeren

Seile unbewegt gelassen. So wie aber der betreffende Arbeiter mit der Hand am freien

Seilende anzieht, wird dadurch die Seilschlinge an der Scheibe R festgezogen und durch die Seilreibung sofort die

Scheibe S, somit die Achse d, die excentrischen Scheiben T, der

Walztisch, und zugleich durch die Scheibe U das Gewicht

W in Bewegung gesetzt. Wird mit dem Ziehen am Seile

entsprechend nachgelassen, so kann der aufgehobene Walztisch in jeder beliebigen

Höhenlage erhalten werden; wird entgegen mit dem Ziehen nahezu ganz aufgehört, so

erfolgt durch das Gewicht W die rückgängige Bewegung.

Durch den entsprechenden Seilscheibendurchmesser und das passende Herumschlagen des

Seiles an der Scheibe R kann die mäßige Zugkraft eines

Arbeiters die Seilreibung so weit vermehren, daß die schwersten Walzenstücke mit dem

Tische gehoben werden. Am besten wendet man hierbei ein Drahtseil an, welches beim

Nachlassen der Zugkraft durch seine Steifigkeit die Schlinge am schnellsten und

sichersten wieder lockert. Wie leicht einzusehen, kann diese einfache

Ueberhebe-Vorrichtung beinahe an jedem bestehenden Gerüste angebracht werden

und je nach der Größe des ganzen Gerüstes und der ausübenden Kraft nur etliche

hundert Gulden kosten.

In Fig. 5 und

6 sind

zwei derartige englische Ueberhebe-Vorrichtungen dargestellt, wovon die

erstere bei einem Plattenwalzwerke zu Farnley in der Nachbarschaft von Leeds, die

letztere bei einem Grobwalzwerke zu Plymouth in Südwales in Anwendung steht.

In Fig. 5

stellt A und B die

Walzenzapfen vor. An der Oberwalze ist eine Hülse C fest

aufgekeilt, welche in D eine vorspringende cylindrische

Warze, ähnlich einer Kurbel, trägt. Der Walztisch auf der Austrittseite ist zwischen

den Walzenständern mit zwei gleichen Armen G befestigt,

welche sich um und mit dem durchgehenden Bolzen h drehen

können. An der Außenseite des einen Ständers ist an den vorstehenden Enden des

Bolzens h überdieß der Arm H

befestiget, welcher bei e einen kurzen Bolzen trägt, um

den sich der zweiarmige Hebel E, E' drehen kann. F, F' ist ein anderer zweiarmiger Hebel, der um den

Bolzen f drehbar ist.

Sind die Walzen im Gange und tritt der Arbeiter mit einem Fuße auf das Hebelende F', so rückt das andere Ende F bei E an den erstgenannten Hebel, wodurch

dessen oberes Ende mit dem eigens geformten Kopfe E''

gegen die Oberwalze geneigt wird. Die Warze D erfaßt

sonach den übergebogenen Kopf E'', hebt diesen und mit

ihm zugleich den Bolzen e. Hierdurch wird der Arm H und in Folge davon werden die beiderseitigen Arme G um die Achse h so lange

aufwärts gedreht, bis die Warze D ihre größte Entfernung

von der Drehungsachse h erlangt hat. In diesem Momente

hat der Walztisch den höchsten Stand erreicht, wobei die Arme G sich vertical gestellt haben und die äußerste Rolle g des Walztisches in gleiche Höhe mit dem Walzenbunde

der Oberwalze kommt.

Das äußere Ende des Kopfes E'' ist so gestaltet, daß

derselbe durch den am Ständer befestigten Stift m von

der Warze D ausgehoben wird; oder man läßt ihn bei der

weiteren Fortbewegung der Warze D von selbst

zurückfallen.

Bei der in Fig.

6 dargestellten Vorrichtung sind drei Walzen A, B,

C über einander angebracht. Es wird mithin vor- und rückwärts

gewalzt, wobei das Ueberheben nur um den Durchmesser der mittleren Walze zu

geschehen hat. Der vorstehende Kopf der untersten Walze C ist bei a mit einer cylindrischen Warze

versehen, welche sich in der gabelförmigen Durchbrechung des zweiarmigen Hebels E, E' bewegt, aber nicht herausbegeben kann. Dieser

Hebel ist um den im Ständer befestigten Bolzen e'

drehbar; ein anderer cylindrischer Bolzen e verbindet

das freie Hebelende mit der Hebstange F. Diese ist durch

eine Zugstange f'' mit dem Winkelhebel f, f' in Verbindung gebracht, kann demnach mit dem

Handgriffe bei f mit ihrem oberen Ende der vorstehenden

horizontalen Stange h' nach Belieben genähert werden.

Bei h ist eine durch beide Ständer gehende Achse, und

diese trägt an beiden vorstehenden Enden mit ihr fest verbundene Arme H, welche unter sich mit Verbindungsstangen h und h'' versehen sind. An

h'' sind zwei Hebestangen

g'', auf jeder Seite eine, und an diese ist der

Walztisch G gehängt. Die um a drehbare Unterstützungsstange K ist durch

die Zugstange k'' mit dem Winkelhebel k, k verbunden, kann also mittelst des Handgriffes bei

K der durchlaufenden und auch am andern Ende

vorstehenden Stange h beliebig genähert oder von ihr

entfernt werden.

Sind die Walzen im Gange, so wird die Hebestange F durch

die Warze a in beständiger auf- und

niedergehender Bewegung erhalten, der Walztisch jedoch davon unberührt bleiben. Wenn

dagegen der Arbeiter bei dem Handgriffe f aufhebt,

gelangt das obere achseiförmige Ende der Hebstange F

unter das vorragende Ende der Stange h', wodurch der

Walztisch G gehoben wird. Ist der Hub des Walztisches

vollendet, so wird der Rückgang desselben durch die Spreizstange K gesperrt, wonach die Hebestangen F allein niedergehen und durch die Ueberwucht des

Gewichtes vom Handgriff f wieder nach rückwärts gelehnt

werden. Soll nach übergehobenem Walzstücke der Walztisch gleichfalls wieder

zurücksinken, so wird durch Aufheben am Handgriffe k die

Spreizstange K ausgerückt, wonach der Tisch mit den

Hängestangen durch das eigene Gewicht in die ursprüngliche Lage, d.h. in gleiche

Höhe mit der untersten Walze, zurückfällt. Durch Stifte g, welche sich an beiden Enden in entsprechend construirten bogenförmigen

Spuren L, L' gleitend bewegen, erhält das untere Ende

der Hebestange g'' die gleiche bogenförmige Bewegung mit

dem oberen Ende bei h''. Durch diese Anordnung wird der

Walztisch beständig horizontal erhalten.

Tafeln