| Titel: | Elektrische Lampe von J. B. Pascal in Lyon. |

| Fundstelle: | Band 156, Jahrgang 1860, Nr. LXXII., S. 278 |

| Download: | XML |

LXXII.

Elektrische Lampe von J. B. Pascal in Lyon.

Aus dem Practical Mechanic's Journal, März 1860, S.

314.

Mit einer Abbildung auf Tab. IV.

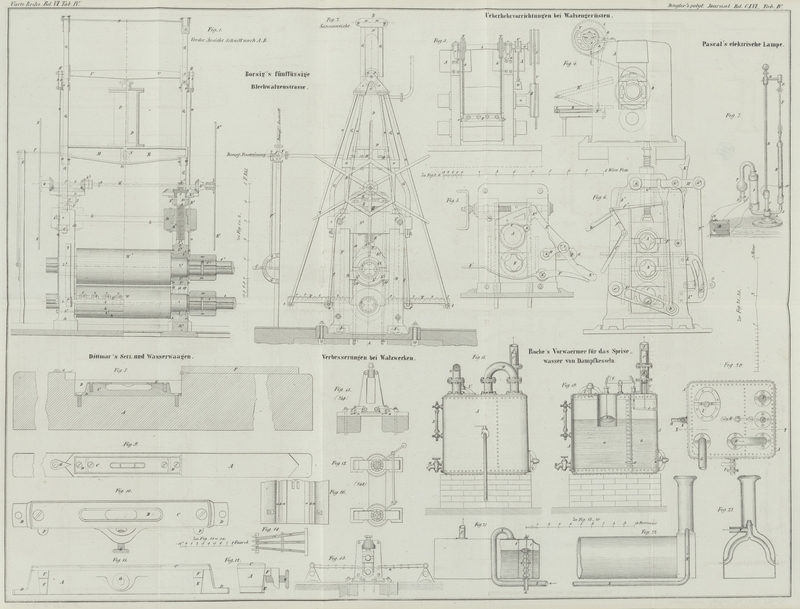

Pascal's elektrische Lampe.

Das Eigenthümliche dieser, in Fig. 7 dargestellten Lampe

besteht in der Art des Entfernthaltens der Elektroden von einander während des

Brennens. Der Erfinder bewirkt dieß durch einen bestimmten Druck des Gases, welches

in einem besondern Apparat durch Zersetzung des Wassers erzeugt wird; diese

Zersetzung wird nämlich unterbrochen, wenn die Elektroden in gehöriger Entfernung

von einander stehen, und sie beginnt, wenn dieselben sich zu weit von einander

entfernen wollen, d.h. wenn sie weit genug abgebrannt sind.

Die Lampe besteht aus dem Fuße A, welcher von der Stange

B durch die nicht leitende Säule C isolirt ist. Die Stange B

ist mit dem negativen Pol einer Batterie durch den Draht x verbunden, und führt den Strom durch die Klemmschraube D zu der Kohlenelektrode E.

Die zweite Kohlenelektrode F ist an der Stange eines

Piston G befestigt, welcher in der Röhre H frei gleiten kann, und darin von einer

Quecksilbersäule oder einer andern, leitenden Flüssigkeit getragen und gehoben wird.

Diese Säule steht durch die eiserne Röhre J in

Verbindung mit der Röhre I, womit der zweite oder

positive Conductor verbunden ist, welcher den Strom um die Spirale L führt, die zum Elektromagneten gehört.

Der durch die Batterie erzeugte elektrische Strom, welcher das Licht gibt, geht

direct von der Batterie zur Lampe, indem er den Elektromagneten L durchströmt; dieser letztere wirkt auf eine weiche

Eisenplatte M, welche mit einem zweiten, von der

Batterie der Lampe unabhängigen elektrischen Strom in Verbindung steht, dessen beide

Pole N, N in einen kleinen Wasserbehälter P reichen, der mit der Röhre I communicirt. Dieser zweite Strom wird jedesmal unterbrochen, wenn die

Wirkung des Elektromagneten L die federnde Platte M verhindert den Conductor S

zu berühren und den zweiten Strom zu schließen.

Wenn durch das Brennen der Elektroden die Entfernung zwischen deren Spitzen zu groß

wird, so vermindert sich sowohl die Stärke des Stroms der Batterie, als auch die

Wirkung des Elektromagneten auf die Platte M, welche,

indem ihre antagonistische Federkraft überwiegt, mit dem Conductor

S in Contact tritt und dadurch den zweiten Strom

herstellt. Dieser letztere Strom zersetzt nun einen Theil des Wassers in dem

Reservoir P; das so erzeugte Gas übt einen Druck auf die

Oberfläche des Quecksilbers aus, welches im Rohre H

steigt und dadurch die Kohlenspitzen E einander näher

bringt, bis der elektrische Strom stark genug wird, um den Magneten zu befähigen die

Platte M anzuziehen, also außer Contact mit dem

Conductor S zu bringen und dadurch den Strom, welcher

das Wasser zersetzte, zu unterbrechen.

Wenn der Piston G das Ende seines Laufes (durch

Verbrennen der Kohlen) erreicht hat, bringt man ihn in seine ursprüngliche Stellung

zurück, indem man das Gas aus dem Rohr I entweichen

läßt, was entweder durch einen kleinen Hahn, oder durch Abschrauben des

Wasserbehälters P bewirkt wird.

Tafeln