| Titel: | Verbesserungen an Gasmessern, als Mittheilung patentirt für A. V. Newton in London. |

| Fundstelle: | Band 156, Jahrgang 1860, Nr. XCIII., S. 360 |

| Download: | XML |

XCIII.

Verbesserungen an Gasmessern, als Mittheilung

patentirt für A. V. Newton

in London.

Aus dem London Journal of arts, März 1860, S.

138.

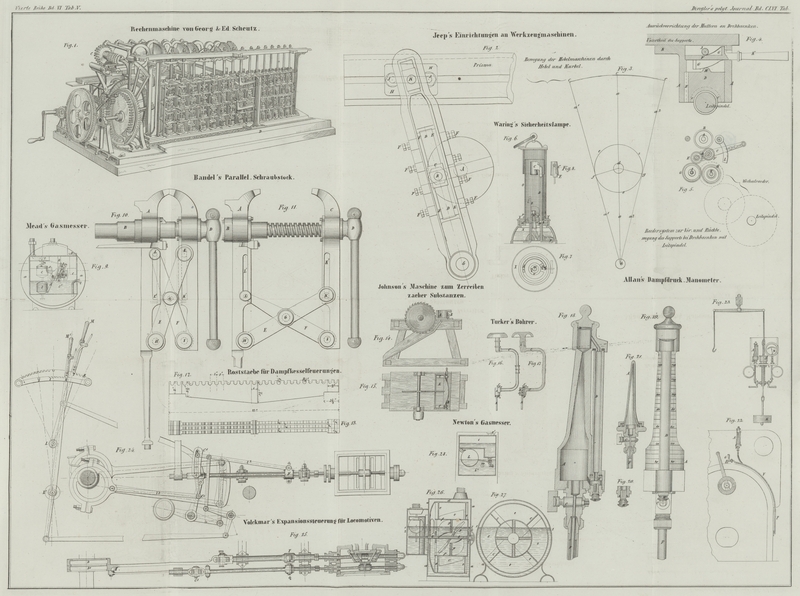

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Newton's Verbesserungen an Gasmessern.

Diese Erfindung (patentirt in England am 8. Juni

1859) hat den Zweck, eine genauere Messung des Gases zu erzielen, als sie

bei Anwendung der gewöhnlichen hydraulischen Gasmesser möglich ist. Um die Folgen

einer Aenderung des Wasserstandes durch Verdunstung oder aus sonstigen Ursachen

unmerkbar zu machen, läßt man die Meßkammern nicht von der Peripherie der Trommel

bis zur Achse sich erstrecken, sondern in einiger Entfernung von der Achse sich

endigen. Dadurch wird in der Mitte der Trommel eine Kammer gebildet, in welche

krumme Platten hineinragen. Diese dienen zur Absperrung langer schmaler Canäle,

durch die das Wasser der Reihe nach in die Meßkammern tritt, um aus denselben das

Gas auszutreiben.

Fig. 26

stellt einen derartigen hydraulischen Gasmesser im Verticaldurchschnitte, Fig. 27 im

verticalen Querdurchschnitte dar. a, a ist das

gewöhnliche Gehäuse des Meters; b die Achse mit der

verbesserten Meßtrommel. Letztere ist durch Scheidewände c,

c in vier Meßkammern getheilt, mit einem cylindrischen Umfang d ohne Oeffnungen versehen, und durch etwas schräge

Seitenplatten e, e geschlossen, deren Kanten noch über

die Platten, welche die Seiten der benachbarten bilden, hinausgehen. In Folge der

Neigung dieser Platten e werden die Ein- und

Austrittsöffnungen für das Gas an den gegenüberliegenden Seiten des Rades gebildet.

In der Mitte des Rades befindet sich eine kreisrunde Kammer, deren Peripherie f den Boden der Meßkammern bildet. Um der Reihe nach in

die verschiedenen Kammern Wasser eintreten zu lassen, welches das gemessene Gas

verdrängen soll, und dieses Wasser nachher wieder zu entfernen, damit neues Gas

einströmen könne, befindet sich an dem Boden jeder Kammer ein Ein- und Ausgang für das

Wasser, indem in der metallenen Peripherie der Centralkammer der Trommel eine lange

schmale Oeffnung angebracht ist, welche in diagonaler Richtung von der einen nach

der andern gegenüberliegenden Ecke der Kammer sich erstreckt. Der höchste

Wasserstand ist so adjustirt, daß das Wasser stets tiefer steht als der höchste

Punkt der Centralkammer, z.B. in der Linie l, l. Um jene

diagonalen Oeffnungen mit Wasser abzusperren, sind sie alle mit Lippen g, g umgeben, welche breite röhrenförmige Canäle von

hinreichender Tiefe bilden, um ins Wasser zu tauchen, wenn eben die zugehörigen

Kammern in ihre höchste Lage gelangen. Um ferner einen sanften Gang des Rades im

Wasser zu erzielen, sind die röhrenförmigen Canäle den Segmenten eines hohlen

Schraubengewindes ähnlich gestaltet. Es folgt hieraus, daß der Rauminhalt der

Meßkammer durch die Höhe der Wasserlinie im Gehäuse nicht afficirt wird, sondern daß

die Vergrößerung desselben in Folge eines niedrigeren Wasserstandes 2, 2 auf den

zwischen den Linien 1 und 2 befindlichen unbedeutenden Raum in dem Canal sich

beschränkt.

Um bei hydraulischen Gasmessern, welche mit der verbesserten Meßtrommel nicht

ausgestattet sind, die Abweichung vom normalen Wasserstand auf ein Minimum zu

reduciren, kann man sich der in Fig. 28 im Durchschnitte

dargestellten Anordnung eines Kugelhahns bedienen. Dieser befindet sich in einem

Reservoir, welches an das Gehäuse des Meters befestigt und in zwei Kammern i, i* getheilt ist. An einer von der oberen nach der

unteren Kammer führenden Röhre ist ein Hahn k

angebracht, welcher durch einen Kugelschwimmer l in

Thätigkeit gesetzt wird. Die untere Kammer steht mit dem Wasserraum des Meters durch

eine Oeffnung m und mit dem Gasraum durch eine Oeffnung

n in Verbindung. Erstere dient zur Ausgleichung des

Druckes auf das Wasser in dem Reservoir und in dem Meter, letztere zur Ausgleichung

des Wasserstandes. Wenn nun der Wasserstand in dem Meter herabsinkt, so öffnet die

mit ihm sinkende Kugel l den Hahn k und läßt dadurch Wasser aus der oberen in die untere Kammer. o ist ein mit einem Luftloch durchbohrter

Schraubenstöpsel, welcher die Oeffnung verschließt, durch die das Reservoir mit

Wasser gefüllt wird.

Tafeln