| Titel: | Verbesserungen in der Construction der Geschütze und Gewehre, welche sich Joseph Whitworth zu Manchester am 29. August 1859 patentiren ließ. |

| Fundstelle: | Band 156, Jahrgang 1860, Nr. CI., S. 410 |

| Download: | XML |

CI.

Verbesserungen in der Construction der Geschütze

und Gewehre, welche sich Joseph

Whitworth zu Manchester am 29. August

1859 patentiren ließ.

Aus dem London Journal of arts, Mai 1860, S.

271.

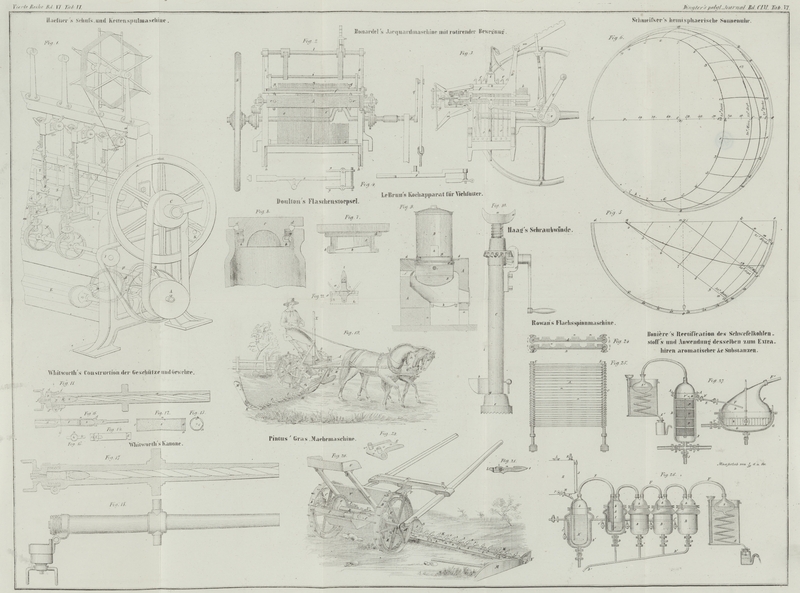

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Whitworth's Verbesserungen in der Construction der Geschütze und

Gewehre.

Vorliegende Verbesserungen beziehen sich auf Kanonen und Gewehre, welche von

rückwärts geladen werden, wozu man sich als hinteres Verschlußstück einer

beweglichen Schraube bedient, ferner auf die zugehörige Munition.

Fig. 11

stellt meinen Apparat zum Rückwärtsladen der Kanonen im

Horizontaldurchschnitte dar. a ist das Rohr; b das inwendig mit einem Schraubengewinde versehene

Verschlußstück; c eine Handhabe; d ein um den Bolzen e scharnierartig

beweglicher Ring; f ein an das Rohr a geschraubter Ring; g die

Pulverbüchse; h der Fettpfropf und i das Geschoß. An seinem hinteren Ende ist das Rohr a mit Schraubengängen versehen, welche zunächst den

festen Ring f, ferner das Verschlußstück b aufnehmen, welches mittelst der Handhabe c auf- und abgeschraubt werden kann. Durch ein in

der Mitte des Verschlußstückes oder der Schwanzschraube b befindliches Loch wird der Bolzen j

geschraubt; in diesem Bolzen befindet sich ein enges Loch zum Einschieben des

Frictionszünders, mit dessen Hülfe die Kanone abgefeuert wird.

Um die Kanone zu laden, schraubt man die Schwanzschraube b mittelst der Handhabe c vom Rohr ab und

dreht sie dann in ihrem beweglichen Ring d zur Seite.

Hierauf wird das Geschoß i in das Rohr geschoben, und

auf dieses die Büchse g mit der Pulverladung und dem

Pfropf h. Da die Büchse an ihrem Bodenende etwas weiter

ist, so geht sie nicht ganz in das Rohr hinein, sondern ragt noch ein wenig über das

Ende des letzteren hervor. In der Schwanzschraube b

befindet sich eine dieser Hervorragung entsprechende Vertiefung. Während die

Schwanzschraube losgeschraubt wird, ruht sie in dem beweglichen Ring d. Nach erfolgter Ladung wird sie wieder auf das Rohr

geschraubt, und der Frictionszünder in den Bolzen j

gesteckt. Das Geschütz ist nun schußfertig. Nach dem Abfeuern wird die

Schwanzschraube b losgeschraubt und zurückgedreht. Dann

wird das hervorragende Ende der zurückgebliebenen Patronenhülse g mit der Hand oder mittelst eines geeigneten Instrumentes gefaßt,

herausgezogen und mit ihm die verunreinigenden Rückstände der Explosion

entfernt.

Das nämliche Princip läßt sich auch leicht auf rückwärts zu ladende Gewehre anwenden.

Die Figuren 12

und 13

stellen meine Patronen für Kanonen oder Gewehre mit rückwärtiger Ladung dar. Die

äußere Form der Patronenhülse ist spiralförmig, so daß sie sich den Zügen des Rohrs

anschmiegt. Die Hülse der Büchse, aus Zinnblech bestehend, ist über einem Dorn von

der geeigneten Form angefertigt, und längs einer Seite derselben befindet sich eine

luftdichte Fuge b. Das eine Ende ist durch den

angelötheten Deckel c geschlossen, in dessen Mitte sich

ein kleines mit dem Zündcanal correspondirendes Loch befindet, das andere Ende durch

den mit Fett getränkten Pfropf d, so daß die

Pulverladung vollständig eingeschlossen ist.

Die Figuren 14

und 15

stellen meine Patronen oder Patronenhülsen für Kanonen oder Büchsen dar, welche von

der Mündung aus geladen werden. Pulver, Fettpfropf und Geschoß befinden sich in der

Patronenhülse a in der relativen Lage, welche sie in dem

geladenen Rohr einnehmen. Die Patronenhülse besteht aus Papier und wird durch eine

nicht hygroskopische Komposition, z.B. heißes Wachs oder eine harzige Substanz,

zusammengehalten; sie wird über einem Dorn angefertigt und ist inwendig cylindrisch,

oder, für mechanisch anschließende Geschosse, von einer der Form des Geschosses

entsprechenden Gestalt. Das obere Ende der Hülfe a ist

über das Ende des Geschosses b hinaus verlängert,

wodurch das letztere gegen Beschädigung geschützt ist, und in das verlängerte Ende

wird beim Laden der Ladstock c, Fig. 16, eingesetzt.

Damit das Geschoß nicht aus der Hülse herausfallen könne, ist die letztere bei d eingeschnürt, jedoch nicht so stark, daß der Ladstock

gehindert wäre in die Hülse zu treten. Das andere Ende e

der Hülse erstreckt sich etwas weiter als das Pulver f,

so daß die Hülse in die Mündung des Laufs g, welcher zu

diesem Zwecke eine kleine conische Abschrägung besitzt, gesteckt werden kann. An

diesem Ende ist die Hülse mit einem Schlitz versehen, durch den eine bewegliche

Scheidewand h aus Pergament gesteckt wird, so daß das

Pulver nicht eher herausfallen kann als bis diese Scheidewand herausgezogen wird.

Die Scheidewand h, Fig. 15, hat ein längeres

und kürzeres hervorragendes Ende, welche, zum Zweck der Aufbewahrung der Patrone,

mittelst eines gummirten Papierstreifens i dicht an den

Seiten der Patrone befestigt werden. Beim Gebrauch reißt man diese Enden von dem

Papierstreifen einfach los, so daß sie rechtwinkelig zu den Seiten der Patrone

stehen. Die Scheidewand läßt sich sodann leicht mit den Fingern herausziehen.

Beim Laden mit dieser Patrone streift man das Papier i

ab, steckt das Ende e in die Mündung des Laufs g und zieht die Scheidewand h heraus. Dann fügt man den Ladstock c in das

obere Ende der Hülse und stößt mit demselben den Inhalt der Patrone in den Lauf. Die

Hülse selbst kann alsdann bei Seite gelegt werden, um sie von neuem zu füllen.

Bedient man sich eines mechanisch anschließenden Geschosses, so hat das Ende der

Patronenhülse, welches in die Mündung gesteckt wird, eine solche äußere Gestalt, daß

es genau hineinpaßt, und das Geschoß in der geeigneten Lage in den Lauf gelangt.

Dieser Zweck kann dadurch erreicht werden, daß man das Ende des Laufs mit Kerben

versieht.

Tafeln