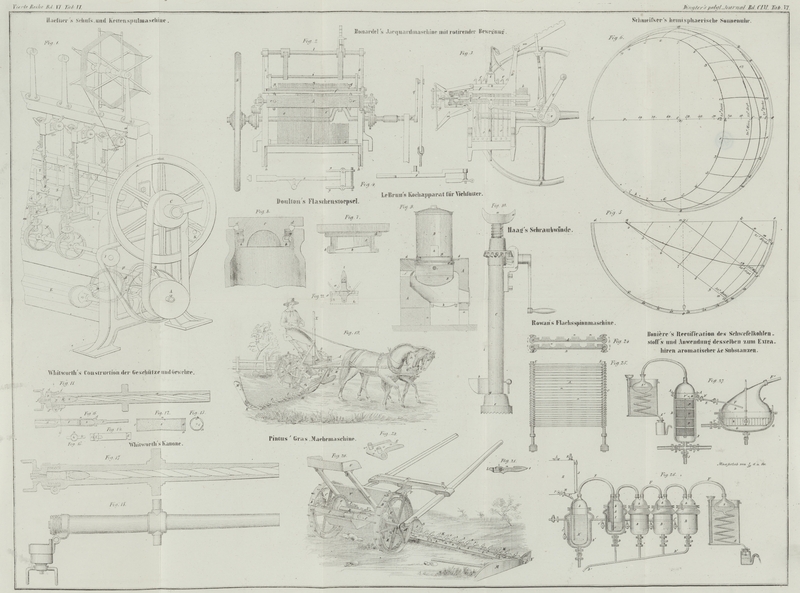

| Titel: | Beschreibung der patentirten Schuß- und Kettenspulmaschine von H. Häfner in Chemnitz. |

| Fundstelle: | Band 156, Jahrgang 1860, Nr. CIV., S. 416 |

| Download: | XML |

CIV.

Beschreibung der patentirten Schuß- und

Kettenspulmaschine von H.

Häfner in Chemnitz.

Aus der deutschen Gewerbezeitung, 1860, Heft 2 S.

94.

Mit einer Abbildung auf Tab. VI.

Häfner's Schuß- und Kettenspulmaschine.

Obgleich die Anwendung der Schuß- und Kettenspulmaschinen sich über ein sehr

weites Feld ausdehnte und für ganz verschiedenartige Fabrikationen, als

Strumpfwirkerei, Weberei in Tuch-, Leinen- und Baumwollwaaren fast

unentbehrlich wurde, so traten, dem Fabrikanten doch die größten Hindernisse und

Geldkosten in den Weg, indem die Maschinen einen zu ausgedehnten Platz beanspruchten

und übergroße Bedienung erheischten. Diesen Uebelständen abzuhelfen, hat sich der

Verfasser zu einer neuen Construction entschlossen und durch dieselbe das

befriedigendste Resultat erreicht. Auf demselben Platz, den nach der früheren Bauart

mit liegenden

Spindeln 6 derselben mit einer Person Bedienung einnahmen, können nach der neuen

Construction 24 Spindeln mit 2 Personen Bedienung stehen; mithin nehmen diese

Maschinen den vierten Theil des bisher nöthigen Raumes ein und bedürfen bloß das

halbe Arbeiterpersonal. Dabei sind der ruhige Gang, sowie die vortheilhaften

Handgriffe dieser Maschine zu beachten, während sich gleichzeitig die wöchentliche

Production auf ein Höheres erstreckt, als die der früheren Maschinen.

Auf Verlangen des Bestellers werden die Maschinen auch zum Naßzwirnen eingerichtet,

wozu sie sich ganz vorzüglich eignen, indem das angebrachte Seifenbad sowohl bequem

zu bedienen ist, als auch den Faden ganz zweckentsprechend zu den zu producirenden

Waaren anfeuchtet.

Diese Maschinen sind doppelreihig gebaut, jede Reihe zu 12 Spindeln, wobei eine Reihe

von Kötzern und eine Reihe von Winden (Zahlen), oder auch beide Reihen von Kötzern

zur Arbeit angelassen werden können.

Der Betrieb der nach der Zeichnung, Fig. 1, für Handarbeit

eingerichteten Maschinen ist folgender: Die Riemenscheibe A, welche mit der Riemenscheibe B auf einer

und derselben Hauptwelle festsitzt und die beide ihre Bewegung von der auf dem

Schwungrad festgekeilten Riemenscheibe C erhalten,

setzen bei ihrer Umdrehung durch Vermittelung des an dem innern Ende der Hauptwelle

sitzenden conischen Rades a das Diagonalrad b und so die Querwelle D in

Bewegung, an deren beiden Enden je ein conisches Rad c

und d steckt, welche die Wagenhubwellen E und F durch die darauf

befindlichen conischen Räder in Bewegung setzen; auf jeder dieser beiden Wellen

befinden sich zwei verstellbare Herzconus, durch deren gleichmäßige Verstellung ein

beliebiger Hub erzielt werden kann.

Ferner bewegt die Riemenscheibe B auf der Hauptwelle

durch ihren Riemen die beiden Spindelwellen I, K, auf

deren jeder sich 12 Frictionsräder befinden, die ihre Bewegung den Spindeln dadurch

mittheilen, daß die am unteren Ende der Spindeln befestigte Scheibe o auf dem Lederbelag der Frictionsscheibe f aufliegt und somit sich nebst der Spule, welche von

dem Stift g auf der am oberen Ende der Spindel

befestigten Spulenscheibe h aufgenommen wird, umdreht.

Will man während des Ganges der Maschine eine, zwei oder mehrere Spindeln zum

Stillstand bringen, ohne daß man das Schwungrad, mithin die anderen Spindeln in

ihrer Arbeit stört, so drängt man die Feder i, die man

an ihrem Angriff erfaßt, nach rechts ab, worauf durch einen nach Innen angebrachten

Stift das verschiebbare Spindellager k in dem Theile l von seinem festen Haltepunkt befreit und der Bügel m ergriffen und nach Außen gezogen wird; wie weit dieser

Auszug stattfinden kann, wird durch folgenden Mechanismus bestimmt. Das Spindellager

k bildet sowohl das obere wie das untere Lager der

Spindel, wodurch letztere eine ganz sichere und feste Lagerung erhält und nicht von

der Last oder der Geschwindigkeit der Spule schadhaft gemacht wird. Der Theil l, in welchem das Spindellager seine horizontale Führung

hat, ist an der Rückseite durch seinen angegossenen Winkel l' an den Spindelbaum L geschraubt, und durch

dieselbe Schraube wird zugleich der schmiedeeiserne Winkel n festgehalten. Am vorderen Theil dieses Winkels bei n' ist eine längliche Oeffnung (Schlitzloch), durch

welche die Spindel geht, so daß bei dem Aus- und Einziehen des Spindellagers

k die Spindel bei jedweder Stellung des Lagers ihren

freien Gang hat.

Wie zu ersehen, ist der Winkel n an dem vordersten Ende

doppelt so stark, als er sonst durchgängig ist; durch diesen starken Theil geht die

Hälfte des Schlitzloches, und wenn nun das Spindellager mit seiner Spindel nach

Außen geschoben wird, so muß die Warze der Spulenscheibe h auf der schrägen Ebene des verstärkten Winkelendes aufsteigen, sonach

die Spindel, auf der die Spulenscheibe h befestigt ist,

in die Höhe heben. Wird aber die Spindel gehoben, so wird solches gleichzeitig die

Spindelscheibe o, welche vermittelst einer Stellschraube

auf der Spindel befestigt ist. Indem aber hierdurch die Spindelscheibe, von dem

Frictionsrad befreit wird, muß auch die Bewegung aufhören.

Zur Bildung der Spule dient der Apparat M, dessen

Construction und Zweck folgender ist: Die eingängig rechte Schraube p, sowie das Führungsstäbchen q, sind auf eine längliche Platte genietet, die vermittelst einer in ihrer

Mitte angebrachten Schraube auf den eisernen Wagenbaum N

befestigt ist, so daß die Schraube mit dem Führungsstäbchen bei jeder beliebigen

Drehung der Platte senkrecht auf dem Wagenbaum stehen bleibt.

Die hölzerne Rolle r, welche auf der Schraube q steckt, hat anstatt der Mutter die Feder s, welche am Ende etwas umgebogen ist, damit das

umgebogene Knie sich in dem Gange des Gewindes einlegt und somit die Mutter bildet,

so daß bei jeder Drehung der Rolle sich dieselbe auf- oder abwärts schraubt.

Damit sich die Holzrolle durch das vielfältige Aufwärtsschrauben nicht so leicht in

ihrem Loche ausnutzt, ist dasselbe mit einer Messinghülse ausgebüchst, an deren

unterem Ende der Fadenführer t befestigt ist, der sonach

bei dem Aufwärtssteigen der Rolle mit derselben denselben Weg zu passiren hat. Damit

der Fadenführer eine bloß senkrechte constante Bewegung erhält, ist derselbe am

hinteren Ende verlängert, um eine Führung durch das Stäbchen q zu erleiden.

Beginnt nun die Maschine zu arbeiten, so wird folgender Vorgang eintreten. Der Faden,

sowohl vom Kötzer als von der Winde, durch seinen Fadenführer an den Fortrückungsapparat geleitet,

wird durch die senkrechte Auf- und Abwärtsbewegung des Wagens, auf dem die

Apparate stehen, an der Spule auf- und abwärts geführt. Da nun die Holzspule

die zu erhaltende Conusform schon an sich selbst hat, so wird durch so vielmaliges

Auf- und Abwärtsgehen des Wagens der Spulenconus so stark überzogen werden,

bis die Rolle r beim niedrigsten Stand des Wagens mit

dem stärksten Theil des Fadenconus zusammentrifft und durch die Umdrehung des

letzteren so lange mit bewegt wird, bis die Rolle nicht mehr von dem Fadenconus

berührt wird.

Da die Drehung der Spule rechts geht, geht die der Rolle links, wobei letztere in

Folge ihrer rechtsgängigen Schraube sich aufwärts schraubt. Durch den

ununterbrochenen Gang der Maschine wiederholen sich demgemäß auch diese Operationen,

woraus ersichtlich, daß die Spule bis an ihr oberstes Ende vollgespult wird.

Damit bei dem schnellen Gange der Maschine der Faden sowohl von Kötzer als Winde

keine vibrirende Bewegung erhält, auch fest auf die Spule gewunden wird, so geht

derselbe über die Bremsrolle u, welche eine hölzerne,

mit einer breiten Spur eingedrehte Rolle ist, deren Spur mit feinkörnigem Schmirgel

umleimt ist, damit der Faden nicht schleifen kann; damit aber diese Rolle sich nicht

nach Willkür des Fadens auf ihrer Rolle drehen kann, ist an ihrer Rückseite noch ein

kleiner Spurenwürtel, um den ein Drahtring faßt, der durch die Feder v nach Bedarf eingespannt wird. Diese beliebige Spannung

zu erzielen, ist bloß der Hebel w, der seinen Drehpunkt

seitwärts der Bremsrolle hat, auf oder nieder zu stellen, wobei die Feder v locker oder angespannt wird.

Tafeln