| Titel: | Neue Grasmähemaschine von J. Pintus, Maschinenfabrikant in Berlin. |

| Autor: | Isidor Pintus |

| Fundstelle: | Band 156, Jahrgang 1860, Nr. CVII., S. 421 |

| Download: | XML |

CVII.

Neue Grasmähemaschine von J. Pintus, Maschinenfabrikant in Berlin.

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Pintus's neue Grasmähemaschine.

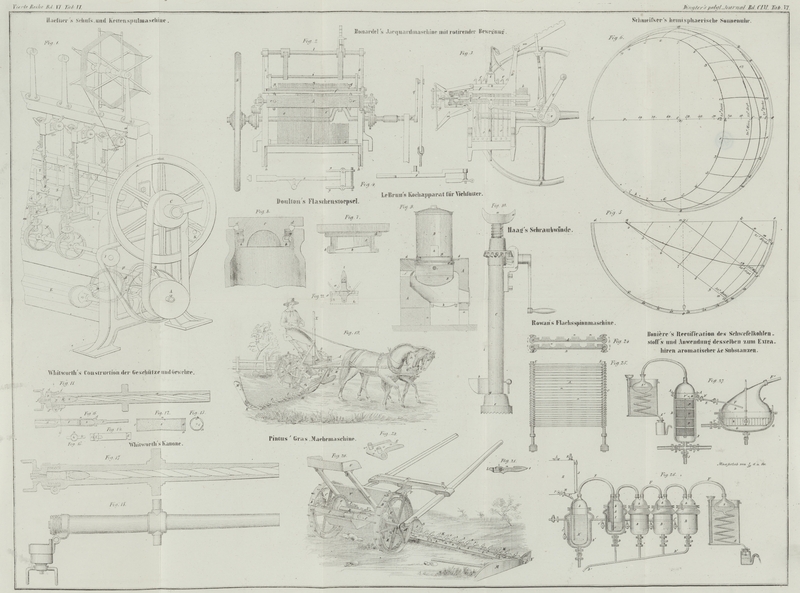

Die nachstehend beschriebene und in Fig. 19–23 abgebildete

Maschine habe ich nach den Patenten des Walter A. Wood,

Hoosick Falls, im Staate New-York, vom 27. Februar vorigen Jahres construirt.

Sie wurde zuerst auf der Versammlung des Baltischen Vereins zu Greifswald im Mai d.

J. öffentlich probirt und dort mit der goldenen Medaille prämiirt; sie mähet Gras,

Klee, Luzerne, Lupinen, grünes Getreide und dergl. mit zwei Pferden und einem Manne

betrieben, pro Arbeitsstunde 1 1/2 preuß. Morgen in jeder

beliebigen Stoppelhöhe ab. Steine bis zu 2–3 Zoll Durchmesser,

Maulwurfhaufen, verfitztes überjähriges Untergras und dergl. hindern die Arbeit

nicht; Sumpf und Wasser nur dann, wenn die Pferde nicht mehr festen Fuß fassen

können.

Auf einer Achse A, A, Fig. 19 und 20, laufen

zwei gußeiserne Betriebsräder B, B, an deren Peripherien

wechselständige Erhöhungen zum Behufe des bessern Angriffs auf schlüpfrigem Boden

angebracht sind. Diese Räder tragen innerhalb an ihren Speichen befestigt zwei

inverse Zahnradkränze, durch welche die Triebe C, C in

Bewegung gesetzt werden. Die Triebe tragen nach Innen zwei Sperrräder, welche auf

zwei (eventuell auszuschützende) Sperrfederklinken wirken, durch die eine Welle D in Umdrehung versetzt wird, sobald die Drehung nach

der betreffenden Richtung erfolgt, während die entgegengesetzte Drehung diese Welle

nicht bewegt. Da die Welle D die Bewegung der später zu

beschreibenden Messer vermittelt, so sieht man leicht ein, daß die Messer nur bei

der Vorwärtsbewegung schneiden, bei der Rückwärtsbewegung aber still stehen. Auf der

Welle D sitzt das conische Rad E, welches seine Bewegung auf den conischen Trieb F und durch diesen auf die Welle G überträgt,

welche von Hinten nach Vorn geneigt läuft und an deren vorderem Ende das Rad H sitzt. Die Lager für die Wellen D und G befinden sich an dem Gestellrahmen P, welcher im Gleichgewichte auf der Achse A, A mittelst zweier einfacher Lager ruht. Das Rad H trägt einen excentrisch sitzenden Kurbelstift, an

welchem die Verbindungsstange I eine hin- und

hergehende Bewegung empfängt, um sie mittelst eines einfachen Gelenkes auf den

Schneideapparat zu übertragen. Letzterer ist in einigen Details in Fig. 21 und 22 besonders

abgebildet. Ein flacher Stahlstab L, L ist mit dem

Rahmen P durch das gebogene Stück O, Q fest verbunden, während ein Winkel R die

Verbindung mit der Achse A drehbar vermittelt. Die

unmittelbare Verbindung des Stabes L (des sogenannten

Fingerbalkens) mit dem gebogenen Stück O, Q (dem

Balkenträger) geschieht durch einen einzigen Schraubenbolzen m, Fig.

20, während zwei schwalbenschwanzförmige Längs-Falze die

Seitenbewegung hindern. An dem Stabe L, dem

Fingerbalken, sind die Finger 1, 2, 3, 4.... angeschraubt, deren Gestalt in Fig. 21 und

22 im

Aufriß und Durchschnitt dargestellt ist.

Dieselben bestehen aus vorn lanzettförmigen Eisenstücken mit breiten Schultern, einem

Ansatz nach hinten zu und einer Nase am vorderen Ende, welche um die Messerdicke von

dem Körper absteht und einen Schlitz zur Aufnahme des Messers bildet. Der Balken L geht nicht dicht an den Aufsatz (Fig. 21 und 22), sondern

läßt einen leeren vertieften Raum offen, in welchem der Messerbalken x (Fig. 21 und 22) eine Bahn zu seiner

hin- und hergehenden Bewegung findet. Diese Bahn wird nach Oben bestimmt

durch die Stege z, z, z, welche an dem Fingerbalken

befestigt sind. Die Messer a, b, c, d, aus Stahlblech

gefertigt, gehärtet und gelbbraun angelassen, so daß sie mit einer englischen

Schlichtfeile geschärft werden können, sind dreieckig, gleichseitig und mittelst

Nieten auf dem Messerbalken x, der gleichfalls von Stahl

ist, befestigt. Sie liegen (Fig. 21) fest auf dem

Untertheil der Finger und üben bei der hin- und hergehenden Bewegung einen

scherenartigen Schnitt gegen die Fingerkanten und auf die ihnen entgegenstehenden

Halme aus. Das Außenende des ganzen Schneideapparates wird dadurch gestützt, daß der

Fingerbalken L daselbst einen gußeisernen Schuh N trägt, welcher auf der Erde schleift und auch die

Bestimmung hat, den abzuschneidenden Streifen vom ganzen Arbeitsfelds zu trennen. An

dem Schuh sitzt hinterwärts noch der Schwadhalter M, der

die abgeschnittenen Halme etwas zusammenschiebt, um die Gränze des Abzuschneidenden

vom Abgeschnittenen frei zu erhalten.

Aus dem bisher Gesagten leuchtet ein, daß bei der Vorwärtsbewegung der Räder B, B der Messerbalken in eine reciprocirende Bewegung

gerathen muß, während bei der Rückwärtsbewegung die Messer still stehen. Diese

Bewegung der Räder durch Zugthiere wird mittelst einer eigenen, von dem

Gestellrahmen ganz unabhängigen Vorrichtung bewirkt. Es befindet sich nämlich auf

der Achse A, A drehbar, ein gußeiserner Schuh T, Fig. 23, in dessen

Vordertheil die Deichsel, in dessen hinten befindlichen Hülsen die Füße des

Treibersitzes befestigt sind. Der Rahmen P also und alle

arbeitenden Theile mit ihm sind vollkommen unabhängig von den Bewegungen der Pferde

und des Treibers, die sich ausschließlich auf die Achse A,

A beziehen. Es ist dieß einer der wesentlich neuen und unterscheidenden

Züge dieser Maschine, da bei sämmtlichen anderen Mähemaschinen der Zugpunkt an dem

Nahmen angebracht ist.

An dem Fußbrete des Treibersitzes V, und zugleich an dem

Riegel, durch den die Deichsel zum Schuhe S geht,

befindet sich ein Bolzen, der den Drehpunkt für einen Winkelhebel X, X bildet. Die Führung für den längern Schenkel des

Hebels, an welchem auch der Handgriff befindlich, ist an einem Stabe W, dessen Rückenklauen 1, 2, gleichzeitig zum Festhalten

des Bügels 3 dienen, sobald der Hebel niedergedrückt wird. Der kürzere Schenkel des

Winkelhebels X, X trägt nun mittelst einer starken Kette

den Bügel O, Q des Messerbalkens; da dieser Bügel fest

mit dem um die Achse A, A drehbaren Rahmen verbunden

ist, so sieht man leicht, daß der Treiber im Stande ist, mittelst des Niederdrückens

des Hebels X den Rahmen und den ganzen Schneideapparat

hoch zu heben und

niederzulassen, ohne seine Stellung oder die der Deichsel zu alteriren. Er ist also

im Stande jeden Augenblick die Stoppelhöhe zu bestimmen, das Messer über das

liegende Gras, große Steine u.s.w. hinwegzuheben. Beim Herunterlassen des Hebels

dient der eiserne Haken Y an der Deichsel zum Festhalten

desselben. Der links befindliche Kasten Z ist zur

Aufnahme der Oelkanne, Schraubenschlüssel u.s.w. bestimmt.

Beim Transport wird der Messerbalken L durch Herausnahme

des einzigen Bolzens m gelöst und durch ein Paar

einfache Haken auf dem Hintertheile des Gestelles P

hinter den Rädern querüber befestigt.

Der Preis dieser Maschine ist inclusive eines completten Reservemessers mit Balken,

vier Reservezähnen, Oelkanne und Schraubenschlüssel 140 Thaler.

Tafeln