| Titel: | Verfahren zum Filtriren der Flüssigkeiten, von Paul Morin und Comp. in Paris. |

| Fundstelle: | Band 157, Jahrgang 1860, Nr. X., S. 26 |

| Download: | XML |

X.

Verfahren zum Filtriren der Flüssigkeiten, von

Paul Morin und Comp. in Paris.

Aus Armengaud'sGénie industriel, April 1860, S.

220.

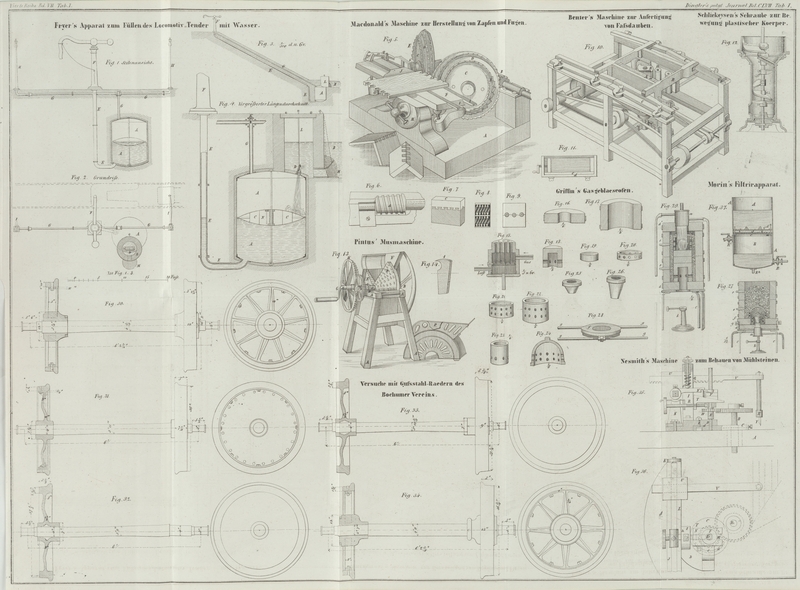

Mit einer Abbildung auf Tab. I.

Morin's Verfahren zum Filtriren der Flüssigkeiten.

Das neue Filtrirsystem, welches sich Paul Morin u. Comp. zu Paris am 19.

Januar 1859 für Frankreich patentiren ließen, ist speciell auf den

Atmosphärendruck begründet, welcher durch die Bildung eines leeren Raumes mittelst

Condensirung der in den Apparat unterhalb die zu filtrirenden Masse eingeführten

Dämpfe zur Wirksamkeit gebracht wird.

Dieser Apparat ist zum Waschen von allen Substanzen bestimmt, aus denen man durch

Wasser oder eine andere Flüssigkeit die lösbaren Bestandtheile ausziehen will, indem

man dem Waschen unmittelbar das Filtriren nachfolgen läßt.

Derselbe kann in gleicher Weise bloß als Filter für irgend welche Flüssigkeiten,

Fette, Alkohol etc., überhaupt in allen Fällen dienen, wo man aus einer Flüssigkeit

feste Körper abscheiden will, welche mit derselben gemischt oder darin suspendirt

sind.

Man kann ihn endlich auch, in bestimmten Grenzen, anstatt der Presse oder

Centrifugalmaschinen, zum theilweisen Trocknen verschiedener Substanzen

anwenden.

Fig. 37

stellt den Filtrirapparat in senkrechtem Durchschnitte dar. Er besteht im

Wesentlichen aus einem cylindrischen Gefäße mit hinreichend fester Wandung; man kann

ihn aus Eisenblech, oder aus jedem an dem den erforderlichen Widerstand leistenden

Metall herstellen, welches gegen Oxydation durch Verzinnen, Plattiren, einen

galvanoplastischen Ueberzug oder entsprechenden Anstrich geschützt wird. Er kann

auch in gewissen Fällen inwendig mit einem Holzfutter bekleidet seyn, welches durch

seine geringe Wärmeleitungsfähigkeit den Vortheil gewährt, bei der Berührung mit dem

Dampfe eine geringere Condensirung als ein Metall zu veranlassen.

Auf der Mitte seiner Höhe ist das Gefäß im Innern mit einem ringsherum laufenden

Rande a von einigen Centimetern Vorsprung versehen.

Dieser Rand trägt einen durchlöcherten, metallenen oder hölzernen Siebboden c, über welchen ein Metallgewebe i gelegt wird.

Ueber dieses Gewebe wird erst das eigentliche Filter f

ausgebreitet, welches aus Leinwand, Filz, Werg, gekämmter Watte, Schwämmen, Sand,

pulverisirtem Bimsstein etc. besteht. Ueber dieser filtrirenden Masse wird ein

zweites Metallgewebe i¹ angebracht und das Ganze

durch eine metallene Ringleiste i²

zusammengehalten, welche mittelst Splintbolzen gegen das obere Gewebe, somit gegen

die untere Scheibe stark gepreßt wird. Peripherische Streifen von Kautschuk, Filz,

Hader oder ähnlichen Stoffen dienen dem Rande des Siebbodens zur dichtenden

Unterlage, so daß die Flüssigkeiten genöthigt sind durch das Filter

hindurchzugehen.

Am untern Theile des Apparates sind drei Hähne angebracht, von denen der eine R an dem unteren Ende des Bottichs A in Verbindung mit einem nach dem Dampferzeuger

gehenden Rohre steht. Der Hahn R¹ unterhalb der

eigentlichen Filtrirvorrichtung setzt das Innere des Apparates mit der Atmosphäre in Communication.

An R² sitzt ein Ablaßhahn zum Abführen der

filtrirten Flüssigkeiten.

Um den Apparat in Thätigkeit zu setzen, bringt man in den oberen Raum A, welcher offen ist, die zu filtrirende Flüssigkeit.

Man öffnet die Hähne R und R¹, um den Raum B mit Dampf zu füllen und daraus die atmosphärische Luft zu vertreiben.

Sobald der Dampf in Menge aus dem Hahne R¹ wieder

ausströmt, schließt man den erstern und darauf den Hahn R. Nach kurzer Zeit condensirt sich der Dampf, es entsteht sofort im Raume

B eine Luftleere und dann treibt der

Atmosphärendruck die Flüssigkeit in A durch das Filter

f hindurch.

Die festen Bestandtheile lagern sich auf dem Filter in einer gleichmäßigen Schicht ab

und zwar um so dichter und trockener, je zarter diese Substanzen sind oder je mehr

Widerstand sie der Filtration entgegensetzen.

Wenn man nach dieser ersten Operation ein Naschen der auf dem Filter gebliebenen

festen Bestandtheile vorzunehmen wünscht, so genügt es, dieselben mit Flüssigkeit zu

übergießen und von Neuem wie vorher eine Luftleere herzustellen.

Um ein vollständigeres Waschen zu bewerkstelligen, kann man vor Herstellung der

Luftleere die Substanzen in dieser Flüssigkeit aufrühren, oder wenn man eine heiße

Waschung ausführen will, Dampf mittelst einer Schlange oder Brause zutreten

lassen.

Anstatt aus einem cylindrischen Gefäße mit zwei

horizontalen Abtheilungen, kann das Filter aus zwei verschiedenen Gefäßen bestehen,

welche mit einander durch ein Rohr verbunden sind, das mit einem Hahn versehen ist,

welcher während des Dampfeintritts verschlossen bleibt. Durch diese Einrichtung wird

der Verlust des Dampfes vermieden, welcher sich an der untern Seite des kalten und

feuchten Filters condensirt. Der Filtrirapparat muß in diesem Falle sehr nahe an den

Boden des obern Gefäßes gebracht werden, ohne jedoch denselben zu berühren.

Die beiden fraglichen Gefäße können auch horizontal nebeneinander gesetzt werden und

das communicirende Rohr geht dann von einem Boden nach dem andern. Diese

Einrichtung, wobei nur ein geringer Verlust an Atmosphärendruck stattfindet,

erleichtert die Arbeit, weil der Apparat eine geringere Höhe bekommt.

Anstatt die Luftleere durch Condensation des Dampfes zu bewirken, wie es oben

auseinander gesetzt wurde, kann man auch eine gewöhnliche Luftpumpe benutzen, wenn

Substanzen zu behandeln sind, bei welchen die Berührung oder Mischung mit dem

Condensationswasser vermieden werden muß.

Tafeln