| Titel: | Beschreibung eines Einschalt-Dynamometers; von J. v. Bellusich. |

| Fundstelle: | Band 157, Jahrgang 1860, Nr. LVIII., S. 265 |

| Download: | XML |

LVIII.

Beschreibung eines Einschalt-Dynamometers;

von J. v.

Bellusich.

Aus den Erfahrungen im berg- und hüttenmännischen

Maschinen-, Bau- und Aufbereitungswesen, 1858 S.

33.

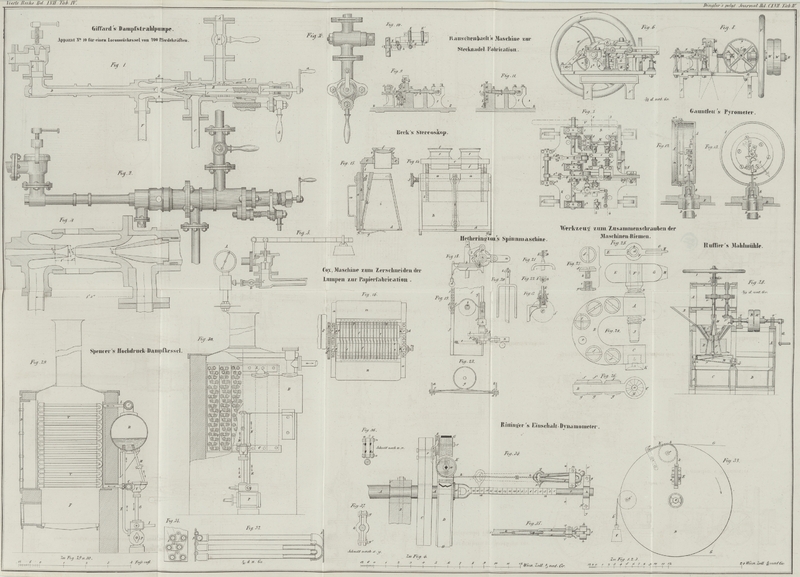

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

v. Bellusish, über ein Einschalt-Dynamometer.

Bei Bestimmung der zum Betriebe einzelner Apparate erforderlichen Betriebskraft

ergeben sich oft Fälle, wo die Localverhältnisse die Anwendung der gebräuchlichen

Bremsdynamometer u.s.w. entweder nicht gestatten, oder in irgend einer Art

erschweren, und wenn es auf eine große Genauigkeit der Messung nicht ankommt, auch

die zur Herstellung obiger, oft kostspieligen Vorrichtungen erforderlichen Auslagen

nicht lohnen. In solchen Fällen empfehlen sich dann Apparate, welche, wie der im

Folgenden zu beschreibende, in die Transmission sich leicht einschalten lassen.

Dieser bei der Pribramer Aufbereitung in Anwendung gebrachte, nach Angabe des k. k.

Sectionsrathes Hrn. Rittinger construirte und in den Figuren

33–37 dargestellte Apparat besteht in Folgendem.

Am Ende der Welle A, Fig. 34, deren

Kraftäußerung erhoben werden soll und welche bei B

aufgelagert ist, sind zwei zur Transmission gehörende hölzerne Riemenscheiben C, D angebracht. Die Riemenscheibe C ist fest aufgekeilt, während die andere D lose auf der Welle umlaufen kann. In dieser losen

Scheibe befindet sich bei E ein radialer Ausschnitt, in

welchen eine Rolle a eingesetzt und mittelst

Zapfenlagern und Schrauben an dieselbe befestigt ist. Nahe am Umfange derselben

Scheibe ist eine zweite Rolle b mittelst eines an

dieselbe befestigten Schraubenbolzens c angebracht. Die

Welle A endet in einen Schraubenbolzen, auf welchen die

in ein Muttergewinde d endigende Spindel e in der Verlängerung der Welle aufgeschraubt ist; am

Ende der letzteren sind zwei mit Schrauben g, g'

verbundene Laschen h (Fig. 36) aufgestellt. m ist eine aus drei Theilen α, β, γ (Fig 35) bestehende Schraubenklemme, deren

mittlerer, mit einem Laschenrohre versehene Theil β auf den Schraubenbolzen g aufgesteckt

und so mit h verbunden wird. Zur Verbindung der an der

inneren Seite mit Ruthen versehenen Theile α,

β, γ dienen die Schrauben n. o

stellt eine vierfach geschlungene elastische Gummischnur vor, an welche ein

eiserner, nach Abwärts in einen Stift p endigender Ring

q aufgesteckt wird; die Schnurenden dagegen werden in die Nuthen der

Schraubenklemme eingelegt und mittelst der Schrauben n

zusammengeklemmt.

An der fixen Scheibe C befindet sich eine Schiene r mittelst Schrauben befestigt, deren in ein Ohr s ausgehendes Ende mittelst einer um die Rollen a, b geschlungenen, kurzgliedrigen Rundkette k mit dem Ringe q verbunden

wird. u, u ist eine an der Spindel e auf irgend eine Art angebrachte Scala, und G der auf die lose Scheibe aufgelegte Treibriemen.

Bei Ingangsetzung dieses Apparats wird der Treibriemen die mittelst der Rollen a, b und der Kette k

zwischen die fixe Scheibe C und die Gummischnur o eingespannte lose Scheibe D mitnehmen und während des Umgangs der Welle die Schnur bis zu einem

gewissen Grade anspannen, so daß der Stift p der Scala

entlang vorrücken und während des Ganges der Maschine an derselben einen gewissen

Stand einnehmen wird. Hat man nun den Gang so adjustirt, daß die Welle e beim Gange der durch sie getriebenen Arbeitsmaschine

die ihr zukommende normale Geschwindigkeit erlangt hat, so beobachtet man mit

Berücksichtigung der Schwankungen des Stifts p den

Stand, welchen derselbe an der Scala einnimmt, und erhält auf diese Art den die

Arbeitsgröße einer Maschine zusammensetzenden einen Factor, nämlich den Druck oder Zug im linearen

Maaße ausgedrückt. Um nun diesen Zug in Gewichten ausgedrückt zu erhalten, wird die

Kraftmaschine durch Ablegen des Treibriemens, die Arbeitsmaschine dagegen durch

Losmachung der Kette aus dem Ohre s ausgehängt, die lose

Riemenscheibe derart fixirt, daß das lose Kettenende s

von der Rolle b frei herabhängt, und an das Kettenende

k' so lange Gewichte P

angehängt, bis der Stift p wieder den während des

Betriebs beobachteten Scalastand einnimmt.

Zur Ermittelung des die Arbeitsgröße zusammensetzenden zweiten Factors, nämlich der

an der Stelle des erhobenen Zuges stattfindenden Geschwindigkeit dient der zu

messende, bis zur Kette k' reichende Halbmesser be und die während des Versuchs stattgefundene

normale Umdrehungszahl der Welle. Macht z.B. die Welle 60 Umgänge pro Minute und beträgt der erwähnte Halbmesser 1,2 Fuß,

so ergibt sich die Geschwindigkeit pro Secunde aus

(1,2 × 6,28 × 60)/60 = 7,54 Fuß

und wurde das zur Spannung der Gummischnur erforderliche

Gewicht mit 50 Pfd. erhoben, so berechnet sich die gesuchte Arbeitsgröße mit 7,53

× 50 = 376,5 Fußpfund.

Selbstverständlich lassen sich mittelst dieses Apparats nur geringe, mit der Stärke

der Gummischnur im Verhältniß stehende Arbeitsleistungen messen. Uebrigens dürfte

diese Art Dynamometer in manchen Fällen nicht nur bei Riemen, sondern auch bei

Rädertransmissionen mit einigen Modificationen anwendbar seyn.

Dem Vorstehenden fügt Rittinger noch folgende Anmerkung

bei. Der Apparat würde richtiger angeordnet seyn, wenn die Scheibe D fix, hingegen C lose auf

der Achse wäre, und der über C gelegte Riemen diese lose

Scheibe mit dem Kettenende s nach der dem gezeichneten

Pfeil entgegengesetzten Richtung bewegen würde.

Tafeln