| Titel: | Werkzeug zum Zusammenschrauben der Maschinen-Riemen; beschrieben von C. Karmarsch. |

| Fundstelle: | Band 157, Jahrgang 1860, Nr. LIX., S. 267 |

| Download: | XML |

LIX.

Werkzeug zum Zusammenschrauben der

Maschinen-Riemen; beschrieben von C. Karmarsch.

Aus den Mittheilungen des hannoverschen Gewerbevereins,

1860 S. 70.

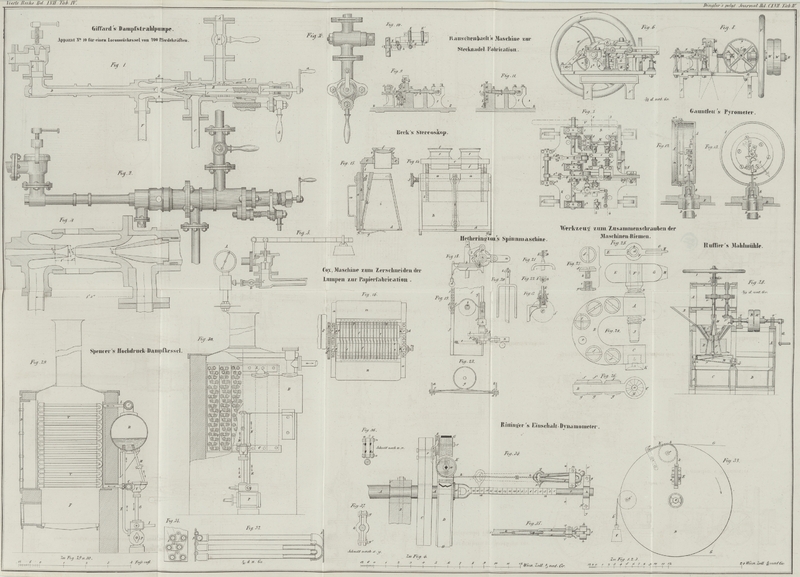

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Karmarsch, über ein Werkzeug zum Zusammenschrauben der

Maschinen-Riemen.

Die Zusammenfügung der Treibriemen bei Maschinen wird bekanntlich am besten durch

eiserne Schrauben bewerkstelligt, welche aus zwei Theilen bestehen, wie Fig. 27 (in

der wirklichen Größe) zeigt. Die kleine Schraubenspindel h hat einen dünnen aber breiten scheibenförmigen Kopf f, dem man entweder wie hier einen Spalt zum Einsetzen

des Schraubenziehers oder ein Paar Löcher zum Gebrauch des Gabelschlüssels gibt. Die

Mutter i (durchschnittsweise gezeichnet) ist so lang wie

h und besitzt gleichfalls einen scheibenförmigen

Kopf g, jedoch ohne Spalt.

Um die Schrauben anzubringen, werden die auf einander liegenden Riemen-Enden

gelocht; dann steckt man die Mutter i hindurch und dreht

von der entgegengesetzten Seite die Schraube h hinein.

Die bei diesen Geschäften erforderlichen Geräthe in bequemster Einrichtung

darzubieten und nebst einem kleinen Vorrathe von Schrauben in dem geringsten Raume

zu vereinigen, ist das Verdienst des in Fig. 24, 25 und 26 (in der wirklichen

Größe) abgebildeten Apparates, der in einem Ledertäschchen von nur 3 1/2 Zoll Länge,

2 3/4 Zoll Breite, kaum 3/4 Zoll Dicke verwahrt wird.

Fig. 24

stellt die Seitenansicht oder den Aufriß des Ganzen dar, Fig. 25 die obere Ansicht

einiger Theile, Fig. 26 die Ansicht von Unten.

Der hufeisenförmige Bügel A, B, C ist von Messing oder

einer gelben Bronze gegossen, in seinem mittleren halbkreisähnlichen Theile B mit sechs Löchern wie e

durchbohrt, in welche eben so viele Riemenschrauben f, g

(vergl. Fig.

27) eingesetzt werden, die man solchergestalt ohne besondern Raumbedarf

mit sich führen kann. Von den cylindrisch verstärkten Enden A und C des Bügels ist das obere, A, mit dem Muttergewinde für die stählerne

Schraubenspindel D versehen, deren Verlängerung das

Locheisen J bildet, während andererseits der messingene

(bronzene) Griff E, G aufgesteckt ist. Die Bohrung des

Locheisens setzt sich durch die Schraube I) und deren Hals b fort und erscheint in Fig. 25 bei d. Auf dem hiernach rohrförmigen Halse b sitzt der Griff E, G

mittelst seines verdickten Mitteltheiles F, wo die

Befestigung mittelst eines streng eingetriebenen und nachher überfeilten Stahlkeiles

c stattfindet. Der eine Arm G des Griffes enthält einen stählernen Schraubenzieher H. Das Gewinde an der Spindel D ist ein doppeltes mit flachen Gängen von solcher Feinheit, daß auf der

ganzen 1 Zoll betragenden Länge der Schraube 13 Gänge vorhanden sind, mithin 6 1/2

Umdrehungen erfordert würden, um die Spindel 1 Zoll weit fortzuschrauben.

Auf dem untern Ende C des Bügels A, B, C ist inwendig, d.h. auf dessen oberer Fläche, eine kleine und

seichte kreisförmige Rille angebracht, in welche die Schneide des Locheisens J eintritt, wenn dieses gänzlich herabbewegt wird.

Gegenüber, auf der Außenfläche von. C, hat man die

gehärtete stählerne Pfanne K mittelst ihres

Schraubzapfens L eingeschraubt. Die Beschaffenheit des

Theiles K geht aus einer Vergleichung der Figuren 24 und

26

hervor: er enthält im Mittelpunkte ein tiefes Grübchen a, übrigens aber eine schalenartige (flach kugelsegmentförmige) Vertiefung, in

welcher nach dem Laufe von Halbmessern 14 Meißelhiebe gemacht sind, deren jeder

einen scharfen Grath neben sich aufgeworfen hat.

Es ist nun von selbst verständlich, wie man durch Einlegen des Riemens auf C und Herumdrehen des Griffes E,

G das Lochen bewerkstelligt. Ist dieß geschehen, so dreht man die Schraube

D gänzlich heraus, stützt den Kopf g einer in das Loch des Riemens geschobenen

Schraubenmutter i in die Pfanne K und dreht nun von entgegengesetzter Seite die Schraube h ein, wobei man den Schraubenzieher H benutzt. Das hierbei nothwendige Festhalten des

Mutterkopfes erfolgt durch die Meißelhiebe in der Pfanne K sehr gut und sicher.

Tafeln