| Titel: | Verbesserungen an den Maschinen zum Spinnen und Dupliren der Baumwolle; von John Hetherington zu Manchester und Thomas Webb und James Craig zu Tutbury. |

| Fundstelle: | Band 157, Jahrgang 1860, Nr. LXII., S. 274 |

| Download: | XML |

LXII.

Verbesserungen an den Maschinen zum Spinnen und

Dupliren der Baumwolle; von John

Hetherington zu Manchester und Thomas Webb und

James Craig zu Tutbury.

Aus dem London Journal of arts, Juni 1860, S.

339.

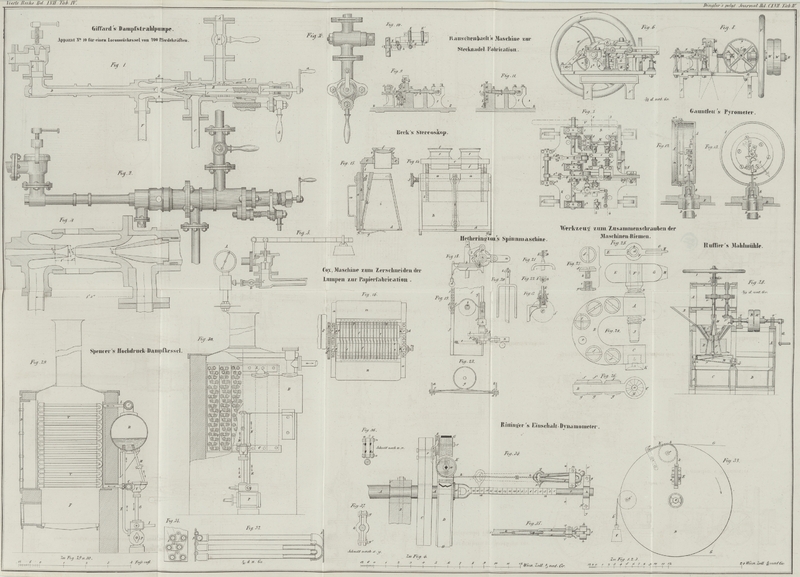

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Hetherington's Verbesserungen an den Maschinen zum Spinnen und

Dupliren der Baumwolle.

Der erste Theil der vorliegenden Erfindung (patentirt in England am 5. April 1859) bezieht sich auf eine Methode

die Spindeln der Spinn- und Duplirmaschinen zu treiben und ist in Fig. 17 im

Durchschnitte dargestellt. An die Schiene a ist ein mit

Flantschen c, d versehener Zapfen b befestigt. Zwischen diesen Flantschen befindet sich ein Winkelgetriebe

e, welches mit einem andern an der Achse g befestigten Getriebe f im

Eingriffe steht. Der obere Theil des Getriebes e enthält

einen conischen Ansatz h und auf diesem ruht ein an die

Spindel k befestigter conischer Theil i. Das untere Ende der Spindel tritt in den Zapfen b, dessen Höhlung jedoch so weit hinab sich erstreckt,

daß die conische Fläche i auf der andern h ruhen kann. Soll nun eine Spindel in Stillstand

gesetzt werden, so hebt der Arbeiter dieselbe einfach in die Höhe, wodurch er die

beiden conischen Flächen von einander trennt. Die Spindel bleibt dabei in ihrer

centralen Lage, weil ihr unteres Ende das Loch des Zapfens d nicht verläßt.

Die Erfindung bezieht sich ferner auf eine in Fig. 18 und 19

dargestellte Methode, der Spule eine veränderliche Hemmung zu ertheilen. a stellt einen Theil einer Spindel und Spule dar, mit

einer Rolle d, um welche eine Schnur c geschlungen ist, deren anderes Ende ein Gewicht d trägt. Die Schnur c

befindet sich zwischen den von der Schiene f

hervorragenden Stiften, so daß sie durch Veränderung ihrer Lage zwischen den Stiften veranlaßt wird die

Rolle b mehr oder weniger zu umschlingen und dadurch

einen größeren oder geringeren Grad der Hemmung zu erzeugen. So weit unterscheidet

sich der Apparat nicht von dem gebräuchlichen. Nun wird aber der vorliegenden

Erfindung gemäß die Schnur durch die Wirkung der Maschine selbst veranlaßt, in

Intervallen um die Peripherie der Rolle vorzurücken oder sich zurückzubewegen. Das

dem Gewichtende entgegengesetzte Ende der Schnur ist nämlich an eine verschiebbare

Stange g befestigt, an welcher eine die Schraube i umfassende Schraubenmutter h sich befindet. Die Schraube i dreht sich in

Lagern der auf- und niedersteigenden Schiene f

und ist mit einem Sperrrad k versehen, in dessen Zähne

ein Haken l greift. letzterer ist mit einem Winkelhebel

m, m* verbunden, welcher lose auf der Achse des

genannten Sperrrades angeordnet ist. Der Arm m* des

Winkelhebels besitzt eine Verlängerung n, welche

aufwärts frei um einen Zapfen sich drehen läßt, abwärts gedrückt jedoch den

Winkelhebel m, m* nebst Haken l mit nimmt.

Die Wirkungsweise ist nun folgende. Wenn die Füllung der Spulen beginnen soll, so

legt man die Schnüre c um die Rollen b, und regulirt den Grad der Hemmung dadurch, daß man

jede Schnur gegen einen der Stifte e legt. In dem Maaße

nun, als die Schiene f in die Höhe steigt, gelangt das

geneigte Ende des Hebels n mit einem von dem

Maschinengestell hervorragenden Stift in Berührung, wodurch der Winkelhebel m eine Drehung erhält und den Haken l veranlaßt, sich um einen oder mehrere Zähne weiter zu

bewegen. Dadurch wird auch die Schraube i gedreht, der

Mutter h mit ihrer Stange g

eine fortschreitende Bewegung ertheilt und die Schnur c

über eine große Fläche der Rolle b geschlungen. Die nun

erfolgende Senkung der Spulenschiene bringt die untere Seite des scharnierartig

beweglichen Hebels n wieder mit dem Stift in Berührung.

Da jedoch der Hebelarm bei dieser Richtung der Bewegung ausweicht, so kann auch die

Bewegung nicht auf den Winkelhebel übertragen werden. Auf diese Weise wird die

Operation fortgesetzt, während die Spule an Dicke zunimmt. Nach jeder Bewegung wird

der Haken l durch eine Feder c vorwärts gezogen. Eine Stellschraube p,

deren Ende mit der Spulenschiene f in Berührung kommt,

regulirt die Größe dieser Bewegung.

Es wurde erwähnt, daß der Arm n mit dem Winkelhebel

scharnierartig verbunden ist, und daß er an dem festen Aufhälter vorübergeht, gegen

den er stößt. Diese Anordnung beruht auf der Voraussetzung, daß die Spulen conische

Enden haben und die Spulenschiene unter solchen Umständen die Weite ihrer Bewegung

ändert. Haben jedoch die Spulen rechtwinkelige Enden, so kann der Arm n in starrer Verbindung mit dem Winkelhebel seyn und sich

lediglich gegen einen festen Aufhälter bewegen, den er stets erreichen wird, während

die Spulenschiene in beständiger Bewegung ist.

Die Erfindung besteht drittens in einer Methode, das Einfädeln des Materials in den

Flügel der Spindel zu erleichtern, wenn obere Lager angewendet werden. An dem oberen

Ende des Flügels, Fig. 20, befindet sich anstatt des gewöhnlichen Oehrs, ein Schlitz a, der sich bis an das obere Ende des Flügels erstreckt.

In dem Lager d ist gleichfalls ein Einschnitt c angebracht. Durch diese Einschnitte läßt sich das

Material leicht stecken. Das Einfädeln wird bei Anwendung oberer Lager auch dadurch

erleichtert, daß man, wie die Figuren 21 und 22 zeigen, die

oberen Enden der Flügel mit Spiralen a und das obere

Lager d mit einer Oeffnung c

versieht. Der Faden wird oben in die Spirale gesteckt und durch die Umdrehung der

letzteren nach Unten und durch die Oeffnung c

gedreht.

Die Erfindung bezieht sich viertens auf eine Methode, die Spindel durch Bänder zu

treiben. a, b in Fig. 23 sind zwei Systeme

von Spindeln, eines auf jeder Seite der Maschine. Diese Spindeln sind jede mit zwei

Rollen c, d, e, f versehen. Die Rollen c, d sind fest, diejenigen e,

f lose. letztere dienen dem Bande nur als Führung. Von der Weißblechtrommel

g läuft das Band nach der losen Rolle e, dann nach der andern losen Rolle f; von da nach der festen Rolle c und dann nach der andern festen Rolle d, und

kehrt endlich von dieser nach der Trommel g zurück.

Tafeln